大型城市安全管理现状及对策研究

2019-09-10王京北杨乃定

王京北 杨乃定

摘 要:基于目前大型城市安全管理的理论成果和实践经验,进一步剖析了大型城市安全管理的理论内涵,总结目前典型的城市安全管理模式;基于城市韧性的概念,从城市防灾减灾、城市安全规划以及城市安全社区建设三面提出了韧性视角下大型城市安全管理理念与实施策略;根据西安市城市安全管理现状和问题,结合韧性视角下大型城市安全管理实施策略从应急管理体制、运行机制以及保障体系三方面提出了针对性的解决对策,作为传统城市安全管理模式的补充,以期为政府部门的城市安全管理工作提供参考和借鉴。

关键词:安全管理;韧性;安全社区

中图分类号:C913.9 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2019)03-0384-06

Abstract:Based on the theoretical results and practical experience of large-scale city safety management,this paper further analyzes the theoretical connotation of large-scale city safety management,summarizes the typical urban safety management mode at present,and puts forward the concept of urban resilience from three aspects:urban disaster prevention and mitigation,urban safety planning and urban safety community construction.According to the current situation and problems of urban safety management in Xi’an,and combined with the implementation strategy of urban safety management in the perspective of resilience,the paper puts forward the corresponding countermeasures from three aspects of emergency management system,operation mechanism and security system,as a supplement of traditional urban safety.The management mode is supplemented with a view to providing references for government departments in urban safety management.

Key words:large-scale city;safety management;resilience;safety community;connotation

0 引 言

2014年3月16日国务院出台《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,将市辖区常住总人口为100万到500万的城市定义为大型城市,由于大型城市具有比中小的城市更复杂的空间布局和更大的人口规模,在結构和功能上表现出更强的脆弱性。近几年,我国大型城市突发安全事件不断发生,社会各界对大型城市安全问题的关注度逐渐提高,完善城市安全管理工作迫在眉睫。2015年哈尔滨市发生重大火灾事故,5位消防战士牺牲,13名消防官兵和1名保安受伤,火灾造成379户商户和538户居民受灾,部分建筑坍塌,直接经济损失5 913.845 1万元;2015年8月12日的天津滨海新区爆炸事故造成165人遇难,直接经济损失达到68亿元,大型城市中形成的紧密的区域产业结构和复杂的生产运作空间关系,为大型城市安全埋下了巨大隐患。2015年12月,党中央、国务院召开“中央城市工作会议”,提出“以人为本、科学发展、改革创新、依法治市”的城市发展理念,再一次将城市安全纳入国家工作重点,对大型城市安全管理提出了更高的要求。怎样发掘大型城市安全管理面临的主要问题并基于科学的安全管理理论提出相对应的解决机制,是目前政府部门亟待解决的关键问题。

对于城市安全管理的研究目前已经有了初步的进展,王志良[1]提出一个具有横向三大主体、纵向三大过程、综合九大任务及系统四大职能的全方位管理模型。从“全视角”的立场出发,系统整合城市安全的利益相关者,综合考虑安全管理的全灾害类型,并根据安全管理的流程,为中国城市安全保障工作提供相应的理论借鉴与实践参考。陈强[2]根据灾害事故的预防理论对我国城市公共安全管理体系进行了三维结构解析,将城市公共安全管理体系的构成要素分别沿实体维、管理维和技术维3个维度展开,并基于有效性审核和符合性审核对流程进行了改进设计。刘影[3]基于5个方面构建了一个综合的城市安全管理体系:建立系统的城市安全防御和保障机制,以及网格化管理模式,强调加强突发事件心理危机干预体系,加强社会动员机制和公共安全法规体系建设。宋宜猛[4]借助地理信息系统(Geographic Information System,GIS),将城市安全管理体系按功能划分为事故预测预警、分析决策支持、应急救援处理、损失评估、事故模拟推演和决策完善,并对其中比较关键的风险预测、应急预案编制、应急救援决策和数值模拟的构建进行了具体的阐述。

综述以上研究发现,目前我国的城市安全管理主要还是遵循“一案三制”的突发事件应急处理逻辑,以相关应急预案为基础,从应急队伍和管理机构等组织体系、风险预警和指挥协调等运行机制、行政法律和行业规范等法制体系,结合相应的专业技术和物资等保障体系进行城市安全管理框架设计,重视规避和控制,但是较少关注城市自身的适应与转变。而城市作为一个社会—生态系统,不仅仅要规避和应对突发事件带来的影响,还需要自适应行为和基于学习的主动转变来提升再次应对突发事件的能力,这正是城市韧性的主要特点。因而文中从理论出发,深入分析城市安全管理的概念范畴,基于韧性视角提出了大型城市安全管理框架,归纳总结目前大型城市安全管理现状,结合相关理论提出针对性的政策建议,以期为大型城市安全管理的理论研究和实践应用提供借鉴和思考。

1 大型城市安全管理

大型城市安全管理的目的就是最大限度保障城市安全,城市安全的核心是安全,而安全的关键受众是人[5-6],据此我们可以认为大型城市安全就是指城市具备抵御各类突发安全事件的能力,并能在城市各职能的运转中保持动态协调,为城市居民提供舒适的生产生活环境以及人身安全保障。

大型城市安全管理从概念上就是通过科学的管理调控,使得城市具备抵御各类突发安全事件的能力,并能在城市各职能的运转中保持动态协调,为城市居民提供舒适的生产生活环境以及人身安全保障。如图1所示,从管理过程以及管理目标来看,城市安全管理包含了风险管理、应急管理以及危机管理的主要内容,不但需要从风险的角度提升自身识别、评估并抑制风险源的能力,还需要在风险事件触发后进行应急处理,使得风险阶段以及事件阶段的危机处于受控状态。

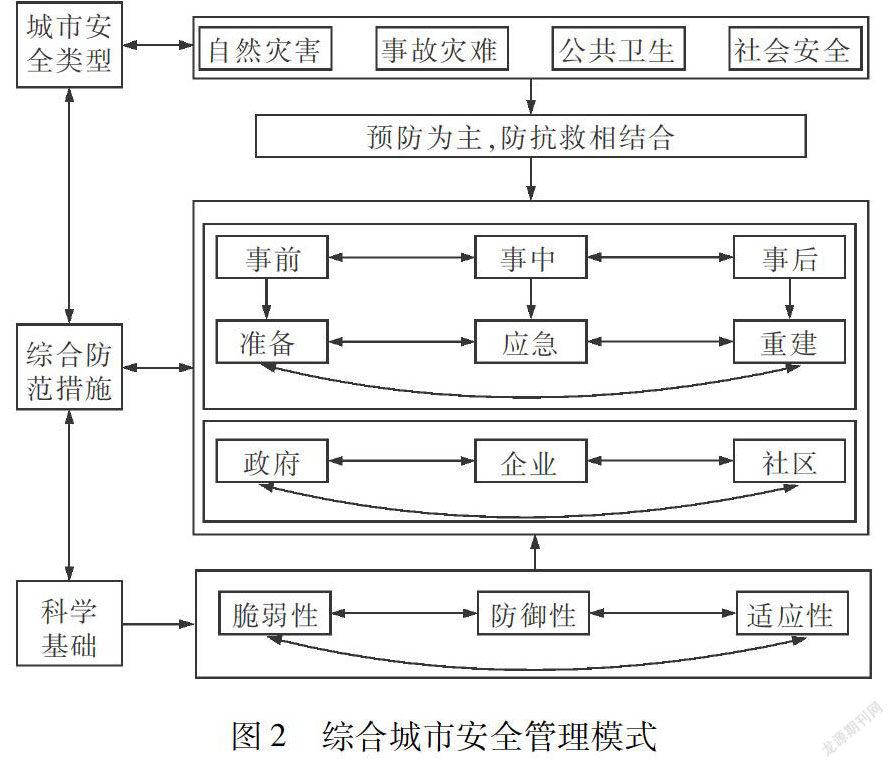

根据《中华人民共和国突发事件应对法》的相关规定,突发安全事件可以分为自然灾害、事故灾害、公共卫生事件以及社会安全事件4类。而突发安全事件无论是自然原因导致的还是人为原因导致的,本质上都属于灾害的范畴。基于区域灾害系统论,我们可以将其视为承灾体面对环境变化无法适应或者调整的结果[8]。在突发安全事件发生的过程中,致灾因子、孕灾环境以及承灾体都是缺一不可的。此3种影响因素在时间和空间的变化,对突发安全事件的影响也会发生变化。因此,基于区域灾害系统论和突发事件应急管理的相关概念,史培军等[9]提出了综合城市安全管理模式(如图2所示),探讨了城市安全类型、综合防范措施与科学基础之间的关系。对应于4类突发安全事件,将城市安全分为自然灾害、事故灾难、公共卫生以及社会安全4类;分别按照突发安全事件发生的时间以及对应的主体,根据预防为主、防抗救相结合的原则,提出具体的综合防范措施;由于孕灾环境的不稳定性以及致灾因子的危险性很大程度上是由城市系统本身的内在属性决定的,因此如何提升城市安全管理的水平变主要取决于承灾体的脆弱性,而广义上承灾体的脆弱性包含脆弱性、防御性以及适应性。

综合城市安全管理模式搭建起了城市安全管理的逻辑框架,体现了“全视角城市安全管理”,涉及到了城市安全管理的科学基础、主体、任务以及流程,但是核心思想仍然是“预防为主,防抗救相结合”,重点从城市的防御性和脆弱性2个层面开展工作,对于城市适应性的开发与应用仍有待提升。

2 基于韧性视角的大型城市安全管理策略

基于综合城市安全管理模式的不足,我们认为大型城市安全管理不仅要提升城市抵御和应对突发事件的能力,还要提升城市自身的适应性,让城市职能的运转保持动态协调,这正是城市韧性的重要体现。

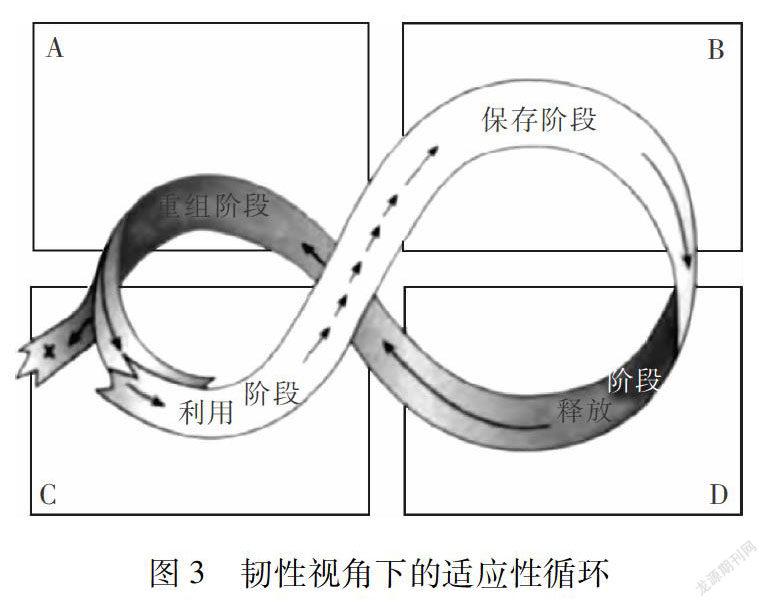

韧性的概念最早起源于生态学领域,Holling[10]于1973年首先提出“生态系统韧性”的概念,即“自然系统应对自然或者人为因素引起的生态系统变化的持久性”,并于1996年将其引申至“工程韧性”,重点关注系统最终的平衡状态[11]。2002年Gunderson和Holling[12]首次将韧性的概念应用于人类社会系统,并提出了“适应性循环”模型,描述了社会—生态系统中各种不安全因素与系统自身的恢复重组之间的相互作用关系,以及这种關系对系统整体韧性的影响。

基于韧性视角的大型城市安全管理,其核心目标是提升城市的自适应能力,实现内部与外部环境之间的共存。具体而言,我们将韧性视角下的大型城市安全管理分为城市防灾减灾、城市安全规划以及城市安全社区建设3方面。

1)城市防灾减灾主要是依赖于建设具有信息共享功能、可重复利用且能够持续学习的基础设施网络,提升城市的防御性。与以往政策中重视应急管理的事前准备以及风险管理中的风险识别和预警不同,韧性视角下的城市防灾减灾不单纯依赖于预警和防御措施,而是更重视城市的自适应能力,自组织分布式的特点也有助于城市自身从干扰中恢复,在灾难过后及时采取制度性以及物理性的调整,不断改变自身从而适应持续性的变化,这就是在组织学习过程中逐步提升学习能力的路径,学习能力的提升使得城市在面对突发事件时具有更高的阈值以及更多的缓冲空间[13-14]。比如对于沿海的大型城市,由于经常会受到台风和洪水的影响,因而可以充分利用天然洼地和河道进行蓄洪和构建抗洪屏障,提升应对灾害的自适应能力;可以通过转变生计方式,因地制宜地结合相关的研究成果开展新型渔业品种的开发,适应自然环境变化对渔业生产活动的影响。

2)城市安全规划应该坚持适应不确定性,实现功能互补以及增强调整能力为导向,设计城市的生命线系统以及空间结构,降低城市的脆弱性。Jacobs[15]在《美国大城市的死与生》中就曾重点强调城市空间的多样性、城市功能的协调配合在保障城市安全方面的重要作用,目前欧美很多城市已经在城市规划中加入了对城市适应性的关注,强调对于不确定性风险的综合防护能力。

Jabareen Y[16]提出了“脆弱性分析—政府管制—预防—不确定性导向规划”的城市安全规划框架,同时将缓解和适应的内容纳入其中。首先通过大数据分析,基于感应和检测技术对系统状态进行可视化处理,识别出脆弱性较强的区域和人群,然后进行重点关注和调控措施设计,并设定缓解方法或者可替代资源等预防策略,最终完成不确定性导向规划,基于多元的城市维度(社会、生态、经济、政治等)营造安全稳定可持续发展的城市形态。比如对于基础设施网络而言,可以通过合理优化网络的拓扑结构,统筹设计冗余线路,最大限度避免灾害事件下大规模停电、道路拥堵不堪的级联失效现象,同时结合城市基础设施的自适应行为增强自我适应基础设施的响应机制。

3)城市安全社区建设主要是通过高效的信息传播和自组织学习活动提升社区成员对于风险的认知,制定公众参与机制促进全员全过程参与到社区防灾减灾任务中来,在每一次突发事件之后都能够进行政策优化调整来增强社区的适应性能,从而提升城市整体的适应性[17]。

对于人口、建筑物密集的大型城市而言,风险源的空间分布本不均匀,不同空间位置的安全状态也不一样,因而安全社区的建设尤为重要。安全社区建设以社区为基本单位,强化区域安全风险评估,鼓励社会资本对于社区安全基础设施的改良,重视基于社区凝聚力的突发事件处理过程中人际群体之间的协调运作,同时政府部门可以结合网格化管理方式对城市安全管理问题进行全方位布控[18]。

基于韧性视角的大型城市安全管理模式是传统大型城市安全管理模式的重要补充,弥补了后者在提升城市自身适应性等方面的不足。城市防灾减灾增强了城市系统的防御性能,城市安全规划降低了城市系统的脆弱性,城市安全社区提升了城市系统应对突发事件的机动性和灵活性,三方面内容勾勒出基于韧性视角的城市安全管理策略。

3 西安市城市安全管理现状

西安市是西北地区重要的科研教育和经济文化中心,2016年年末全市常住人口达到883.21万人,是多民族散居且综合实力发展迅速的大型城市。文中以西安市为例,分析其城市安全管理现状及面临的主要问题,并结合韧性视角下的城市安全管理策略提出针对性的政策建议。

3.1 体制建设不健全

部分县(区)应急管理机构编制没有落实到位,由于难以得到有竞争力的物质生活保障因而工作人员配置相对较低,较多应急办工作人员以及应急救援人员往往在担任应急管理本职工作之外,还在承担其他社会工作,致使其应急管理工作状态难以得到时间和精力上的保障。

比如2016年8月31日阎良输水管道漏水事件,虽然区委以及区政府相关负责人及时赶往现场进行事故侦查,组织力量进行抢修,但是由于区(县)级专业应急救援队伍装备欠缺、实战应对能力不强,基层应急基础工作比较薄弱,因而只能临时从市自来水公司和市水务集团组织100人的抢修队伍赶赴现场;同时,由于志愿者体系建设不够健全,只能临时召集各社区和街干部400余人参与志愿者服务工作,应急体制建设的非常态化一定程度上延误了突发事件的救援时间。

3.2 应急机制不完善

部分地区对于自然灾害的隐患排查工作落实不到位,监测预警设备无法满足目前的应用需求,条块、部门、毗邻地区之间的横向沟通协调机制还不健全,突发事件处置过程中的信息共享、资源共享、应急联动还需进一步加强。

比如2016年6月7日西安地铁半坡站D口进水事故,地铁管理部门未在防汛隐患排查期间对半坡站周围环境进行彻底排查;现有的气象监测网络和手段很难对突发性强降水天气做出更有效的监测预测,此次极端强对流天气无论从环流形势数值模式预报还是实况检测均没有明显征兆;同时未在雷电预警期间对地铁出入口重点位置进行部防,且险情发生时未能及时上报公司,致使各应急抢险部门之间协调不力,基坑渗水始终无法切断,半坡站停止运营将近6个多小时,对市民的交通出行造成较大的影响。

3.3 保障体系不充分

部分地区应急救援物资配备不足,应急救援组织和社会救援力量没能高效的发挥作用,尤其是基层组织中人员的实际操作能力低且日常应急演练形式化严重;随着城市空间和职能的日益复杂化,各类突发事件应急救援涉及到的因素越来越多,事件处理难度也就越来越大,对于应急救援部门之间的协调配合和技术要求也逐渐提高。

比如2016年7月3日的沪陕高速公路危险品泄漏事故,市委、市政府分管领导及时责令相关部门开展现场应急救援,但是涉及交通、消防、危险化学品以及特种装备的具有应急实战经验的专家不足,应急管理体制缺少了重要的智力保障;该类型事故的发生状况差异化严重,相应的应急物资点多、面广,较为繁杂,且对于规格和型号质量要求较高,应急储备严重不足且难以实现区域间的物资调用,致使延误了救援时间。

4 西安市城市安全管理对策

4.1 安全管理体系建设和安全社区建设紧密结合

认真执行市政府、市应急办关于基层单位应急机构编制和应急联络员等各项工作的规定,实现各区(县)安全信息员全覆盖,规范化各应急管理部门的应急值守工作,夯实各级应急部门工作职责,同时组织工作选拔奖补制度,对于应急管理工作优秀的单位进行通报表彰和资金补助;基于城市安全社区建设思路,以社區为单位进行基层部门应急管理教育和志愿者培养,促进社区公众参与到突发事件应急管理工作当中去,并以此为基础进行社区应急管理工作的资料归档和学习机制建设,增强社区应对突发事件的适应能力。

4.2 实现应急处理流程和城市安全规划的反馈优化 按照“安全关口前移、工作重心下移”的工作原则,各应急管理部门对各自辖区内的风险源以及安全隐患进行重点排查,市环保、交通以及气象等部门执行重大、关键、转折性天气过程分析会商制度,及时发布预警信息;基于各类感应检测设备和数据化分析技术对整体系统进行状态可视化分析,搜寻研判脆弱性较强的社区和人群进行重点盯防,从制度上贯彻落实突发安全事件风险隐患排查、登记、监控和治理机制;基于城市安全规划进行应急处理流程的优化设计,结合城市的生命线系统和空间结构设定针对特定突发事件的缓解方法和可替代资源等预防策略,并将应急处理过程中的经验和问题作为输入,对城市安全规划进行调整和更新。

4.3 基于城市防灾减灾全面强化应急保障体系建设 强化落实应急救援物资保障体系建设,促进应急物流园区、救灾物资储备库以及卫生应急物资库的全面发展,重点串联医药卫生、电力保障以及森林防火等应急资源的统筹调度;继续推进以“四进五有”为指导标准的基层应急管理示范点建设,组织充分发挥基层应急管理示范单位的辐射引领作用,开展多种形式的应急管理科普宣教活动,免费发放公众应急管理自救互救知识手册,逐渐强化基层单位的应急能力,夯实基层单位的应急管理基础;建设可以重复利用、具有信息共享功能的基础设施网络,并在事故之后及时采取制度性和物理性的调整提升基础设施系统应对突发事件的适应能力,为突发事件应急救援工作提供生命线系统的保障。

5 结 语

文中基于目前大型城市安全管理的理论成果和实践经验,归纳分析了大型城市安全的概念以及大型城市安全管理的内涵,梳理了大型城市安全管理与风险管理、应急管理以及危机管理之间的区别,进而总结了目前典型的城市安全管理模式;基于城市韧性的概念,从城市防灾减灾、城市安全规划以及城市安全社区建设三面提出了韧性视角下的大型城市安全管理理念与实施策略;以西安市为例,分析其城市安全管理现状,从应急管理体制、运行机制以及保障体系三方面归纳出目前存在的主要问题,基于传统的城市安全管理模式,结合韧性视角下大型城市安全管理实施策略提出了针对性的解决对策,为相关政府部门开展科学的城市安全管理提供了理论支持和实践参考。

参考文献:

[1] 王志良.中国城市安全的全方位管理体系研究[J].科学发展,2011(07):98-103.

[2]陈 强,徐 波,尤建新,等.城市公共安全管理体系研究[J].自然灾害学报,2005(04):90-94.

[3]刘 影,施式亮.城市公共安全管理综合体系研究[J].自然灾害学报,2010,19(06):158-162.

[4]宋宜猛,薛玉晓,刘 伟.城市公共安全管理GIS的应用探讨[J].中国公共安全(学术版),2010(02):11-13.

[5]赵运林,黄 璜.城市安全学[M].长沙:湖南科学技术出版社,2010.

[6]佟志军.城市安全地理信息系统[M].北京:北京大学出版社,2012.

[7]薛 澜,周 玲,朱 琴.风险治理:完善与提升国家公共安全管理的基石[J].江苏社会科学,2008(06):7-11.

[8]Eddy J A.Global Change in the Greo sphere Bio sphere[M].Washington D C:National Academy Press,1986.

[9]史培軍,汪 明,胡小兵,等.社会-生态系统综合风险防范的凝聚力模式[J].地理学报,2014(06):863-876.

[10]Holling C S.Resilience and stability of ecological systems[J].Annual Review of Ecology & Systematics,1973,4(04):1-23.

[11]Holling C S.Engineering resilience versus ecological resilience[J].Engineering Within Ecological Constraints,1996:31-44.

[12]Gunderson L H,Holling C S.Panarchy:understanding transformations in systems of humans and nature[M].Washington D C Island Press,2002.

[13]Thomas J Campanella.Urban resilience and the recovery of new orleans[J].Journal of the American Planning Association,2006,72(02):141-146.

[14]Rgodschalk D,Xu C.Urban hazard mitigation:creating resilient cities[J].Urban Planning International,2015,24(03):136-143.

[15]Jacobs,Jane,金衡山.美国大城市的死与生[M].北京:译林出版社,2006.

[16]Jabareen Y.Planning the resilient city:concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk[J].Cities,2013,31:220-229.

[17]赵冬月,施 波,陈以琴,等.协同管理对城市韧性增强机制的影响[J].管理评论,2016,28(08):207-214.

[18]Shao Y,Xu J.Understanding urban resilience:a conceptual analysis based on integrated international literature review[J].Urban Planning International,2015,30(02):48-54.

(责任编辑:严 焱)