北京市平原区地质资源环境监测网络优化设计

2019-09-10李敏韩征李勇李巧刚

李敏 韩征 李勇 李巧刚

摘 要:地质资源环境监测是一项长期性、基础性、公益性工作,可实现对各类地灾隐患的有效监控、评价、预警、预报。为了全面保障城市战略性地质资源和地质环境的可持续发展,在现有监测网基础上,应打破应用格局,优化监测网络部署,为将来实现地质资源环境承载力的立体动态监测,实现多个监测预警系统监测信息的有效融合,实现地质资源的按需服务和地质信息的全面共享奠定基础。本文首先分析了北京市平原区在各地质资源环境专业领域的监测现状及存在的主要问题,对监测网部署的内容及特点进行阐述,确定了监测网络优化的主要对象,对各专业监测网络建设的优化部署原则进行探讨,通过引入九大类地质要素的分类机制,建立基于地质要素的综合监测网络。根据每种要素的监测目的和部署原则获取隐伏线性构造、地面沉降、地下水环境、地温场环境、土壤地质环境、地下空间、重大线性工程的动态监测信息,其长期的监测数据将为进一步研究地质环境承载能力,提供可靠的基础资料。

关键词:地质资源;地质环境;监测网络;地质要素

中图分类号:X141 文献标识码:A 文章编号:1007-1903(2019)04-0100-06

Abstract: Geological resources and environment monitoring is a piece of long-term, basic and public welfare work, which can effectively monitor, evaluate, warn and forecast all kinds of hazards. In order to guarantee the sustainable development of urban strategic geological resources and geological environment, based on the existing monitoring network, the application should break the pattern, optimization of monitoring network deployment, realize the geological resource environmental bearing capacity for the future of three-dimensional dynamic monitoring, implement multiple monitoring early warning system for monitoring the effective integration of information, according to the geological resources and geological information sharing service. This article first analyzes the Beijing plain area in various geological resources and environment in the field of professional status quo and main problems of monitoring, elaborates the content and characteristics of the monitoring network deployment, and determines the main objects of the monitoring network optimization. The optimization of each major monitoring network deployment principle are discussed. By introducing mechanism of nine categories of the classification of geological factors, the comprehensive monitoring network has been set up based on the geological factors. According to each of the elements of the purpose of monitoring and deployment principle for concealed linear structure, ground subsidence, groundwater environment, geothermal field environment, soil, geological environment, underground space, significant linear engineering dynamic monitoring information, the long-term monitoring data will become the basis of further study on geological environment carrying capacity to provide reliable data.

Keywords: Geological resources; Geological environment; Monitoring network; Geological factors

0 引言

監测网络的建设作为北京市地质资源环境承载能力监测预警平台的基础,将实现对地质资源和地质环境监测信息的采集和汇聚,其建设的好坏将直接影响到平台对于各类地质资源环境承载力的评价和监测预警能力(韩征等,2017)。以北京市平原区为例,当前地质资源环境承载能力监测网络包括地下水环境、地面沉降及地裂缝、重大线性工程、地下空间地质安全、隐伏线性构造、土壤地质环境、地温场环境、突发地质灾害八大监测网络体系。

通过多年监测,北京市地勘院(原北京市地勘局)基本掌握了各地质资源环境专业领域的动态变化特征,研究了其发生、发展机理和规律,其监测成果已广泛应用于城市规划、土地资源管理、水资源调控、重大线性工程选址,重要建设场地适宜性评价、南水北调、地面沉降防治等多个方面。从综合规划和管理需求的角度,优化各专业监测预警网络,建立综合监测网络,开展综合监测网络优化工作尤为重要(李亚民等,2013)。

1 监测网络建设现状

近年来,国内外主要发达国家已经开展了大量地质监测网络方面的工作,形成了一定规模的地质资源监测网络体系,多半以小区域监测为主,尤其是面积较小、经济发达的国家和地区在监测方面发展较快,但是综合性监测网络系统只有少数国家已经建立。地质资源监测预警平台系统建设起步相对其他行业(气象、地震、水务等)较晚,发展也较慢。随着各类信息管理系统的发展日益成熟,尤其是网络技术的高速发展,在多种新进技术的支撑下,地质资源与环境监测网络逐步由监测升级到应用服务。

目前北京市地质环境监测总体情况滞后于地质资源开发利用程序,滞后于地质环境变化的速度和趋势。近几年来,北京市地勘院开展了一系列有针对性的专业调查评价和监测预警系统建设,已建成并投入运行的监测系统为地下水环境监测网络、地面沉降监测网络、地温场环境监测网络和土壤地质环境监测网络,其建设现状为:

1.1 地下水环境监测网络

北京市已建立了区域地下水环境监测网和重点污染源监测网(周仰效等,2007),监测井总计1182眼,实现了地下水质的分层立体监测。其中,第一含水层组主要为潜水及埋深小于50m左右的浅层或具有微承压性质的含水层组,监测井数为384眼;第二含水层组分布于平原承压水区,含水层组底界深度100m左右,监测井数为209眼;第三含水层组分布于冲洪积扇中下部地区,含水层组底板埋深150~180m,监测井数为152眼;第四含水层组底界埋深300m左右,监测井井数为77眼。监测网基本实现了立体分层监测,但在每个水文地质分区尚未进行优化设计。

1.2 地面沉降监测网络

北京市现已建立地面沉降监测站7个,GPS监测站114个,地下水位分层监测井600余眼。监测网基本覆盖了平原区地面沉降严重地区,但对于宋庄等地裂缝重点地区未进行加密观测。已建成的信息系统实现了地面沉降预测分析、沉降趋势分析、地下水动态数据管理等功能,系统的建成提高了区域地面沉降的监控能力,为地面沉降的防治提供了决策支撑。系统数据可与规自委、住建委等进行共享。

1.3 地温场环境监测网络

北京市现已建成42个浅层地温能利用监测站点,设立了浅层地温能开发利用动态监测网络,建立了地温场监测及采集系统。由于总体上监测时间不长,监测网尚未形成规模,更没有优化设计。

现有系统已实现实时数据管理、数据统计分析等功能。未来待建的信息系统将实现地热地质建模、热物性特征分析、地温场特征分析等功能,建成后可与规自委、地调局等单位进行数据共享。

1.4 土壤地质环境监测网络

北京市已建立土壤地质环境监测网180个监测点,其中包含区域监测点120个,重点地区监测点60个,工业区监测点15个,农业种植区监测点20个,水源地保护区监测点15个和元素异常区10个,按照土壤监测的标准,还未达到监测标准,更需要优化设计。

现有系统可实现监测点位管理、监测数据管理、成果数据管理等功能。未来待建的信息系统将实现土壤地球化学评价、环境质量评价、污染分析评价、土地种植适宜性评价等功能,系统的建成将为保障土壤环境的安全提供支撑。数据可以与规自委、市农委等委办局共享。

2 存在的主要问题

目前,地质资源环境监测工作探索形成了以监测预警体系为主体的基本格局,面向资源环境监测发展需求,现有的监测网络仍然存在一些问题,还需要进一步完善优化,使地质资源环境监测成果更好地为地质环境保护和经济社会发展服务。

2.1 已建監测网络不完善

北京市在“十二五”规划期间,限于当时的技术发展水平及监测网部署条件,当前已建各专业监测网络部署难以满足未来的发展需求,各专业监测网络布设的地质依据不够充分、监测点、监测站区域覆盖不全、监测区覆盖面积不够。在重点建设区域,现有的监测网络建设规模与需求差距较大。例如,目前地面沉降监测网还没有完全覆盖到整个平原地区,浅层地温能开发利用对环境影响监测网络建设落后于资源开发利用速度。同时,以往工作主要为区域性、大范围的调查监测,在局部有针对性的工作部署不够,难以满足监测的精度需求,此外在监测网络化和计算机网络应用方面发展落后,也是制约监测工作效率的瓶颈。

2.2 不支持综合管理需求

监测网络建设依然处于无序状态,大范围、宏观地质环境监测和区域地质环境综合分析能力不足,尚不足以全面反映地质环境质量状况。目前,现有监测网络的监测内容多为单个地质环境问题(如地面沉降的专业监测)监测,尚未建立综合网络布设与工作部署。各专业监测成果信息的整合程度较低,导致上下级之间、各相关业务部门之间的业务无法进行有效关联与更新。由于缺乏动态监测信息资源整合,各专业监测分别建立监测数据库或信息系统,导致了监测数据分散,数据标准不统一,监测数据不能共享,无法满足综合规划管理的需要。

3 监测网络的优化设计

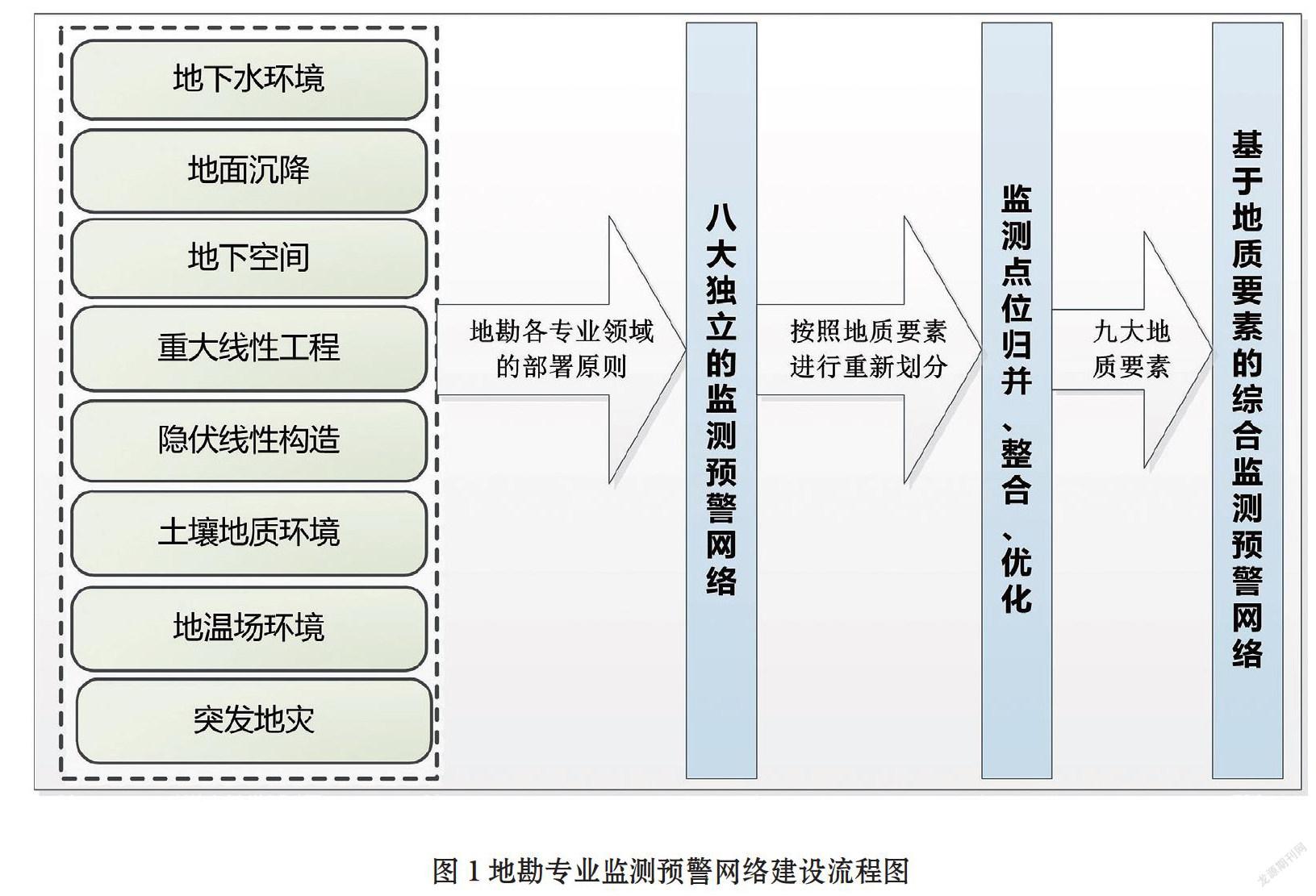

监测网络的建设过程中,面对的主要技术问题就是监测网的部署方法(邢丽霞等,2011)。如果网络部署得当,将对区域地质资源和地质环境的承载力进行有效监控,以便于后期开展各类预警预报研究;如果网络部署不当,如在重点区域未部署监测设施、部署的监测设施对区域的控制力不强、或监测设施所在区域不具有代表性,将大大削减监测预警能力。因此,监测网络的优化设计工作对于监测预警建设至关重要。如图1所示监测网络建设流程,本次将在现有的研究基础上,对监测网络的部署和优化方法进行阐述。

3.1 各专业监测网络优化部署

八大独立的监测预警体系应遵从自身的专业特点和建设基础,按照可行性、持续性、代表性、全面性、重点突出性的原则,对每个专业监测网络分别进行部署,力求实现自身网络的优化配置。以地下水、地面沉降、地下空间和土壤监测对象为例,其优化部署原则如下:

(1)地下水环境监测网部署原则

在建设上应统筹考虑北京市水务局、地勘院、环保局现有监测点,结合已实施的“国家级监测工程”及即将实施的“北京市地下水环境监测网完善工程”,各层位达到“规程”的相应监测精度;在垂向上突出“立体分层”;在地下水类型上突出“系统化”,开展第四系地下水的监测,在此基础上针对“双源”(周磊等,2008),水源和污染源在重要地区和典型地段进行重点监测,实现对城市区域地下水全面、系统的全方位监测。

(2)地面沉降监测网部署原则

适应南水北调进京后水资源利用结构以及地下水开采的变化形势(周磊等,2008),统筹考虑北京市现有的地面沉降监测网络,包括水准监测网、GPS监测网、InSAR监测网,并结合新常态下的地质灾害预警监测要求,对新的沉降中心区域、区域重大工程建设、线性工程、地下空间等未来发展的重点领域进行全面部署。在监测范围上,突出“全区域”、将平原区视为一个整体进行全面监控;在垂向上突出“立体分层”,同时整合区域网,突出专网特征。监测精度要求城市区域达到1∶5万。

(3)地下空间监测网络部署原则

地下空间资源呈三维空间分布,总体布设时既要考虑平面,也要兼顾竖向。平面布置考虑未来地下空间开发利用重点区域以及地下空间开发利用的地质敏感区。地下空间资源开发是在地质体里进行,因此地质作用直接影响地下空间资源开发利用,对地质作用影响敏感区(隐伏线性构造、地面沉降、砂土液化、不良工程地质体以及氡气)进行重点部署。竖向布置考虑地下空间开发利用深度以及在各开发层次影响地下空間资源的地质作用(於崇文等,2008)。结合未来地下空间开发利用深度,在重点区内地下空间资源开发利用深度将达到地下100m,因此地下空间资源监测深度总体0~120m(考虑到利用的安全性,监测深度必须大于开发利用深度)。

(4)土壤地质环境监测网络部署原则

土壤地质环境是动态的,监测工作必须是持续的,需要通过连续获得监测点的各项参数指标,及时掌握土壤环境中地球化学元素的动态变化规律。监测点位的布设应充分考虑交通、安全等方面,保障野外的可实施采样,兼顾采样现场的实际情况,并应充分考虑成土母质、土壤类型等不同地质单元属性(赵鹏大,2012),在网格内的主要地质单元都要有监测点,以保证样点的代表性。

立足于全方位的立体监测,包括表层监测和垂向监测,对区域上以表层监测为主,对工业区等重点地区以实行垂向监测为主,不仅监测元素含量特征,而且监测影响土壤地质环境的各种输入输出通量,为预测预警提供重要的参数。

3.2 综合监测网络优化部署

按照原有的部署原则,八大监测预警体系将分别建设八个相互独立的监测网络,割裂了相互联系,缺乏地质工程的集成与联动机制,彼此之间数据的交互性差,不能实现多专业领域数据的互融互通、交换共享。城市地质协同开发利用的需求更新推动着地质资源监测预警体系向以地质要素为分类机制的资源整合模式发展。

(1)综合监测网络优化对象的确定

综合监测网络优化就是将已有的八大专业监测网络综合在一起进行统一管理及优化,相互独立的八大专业监测网络即为优化的主要对象。

对比分析监测网络优化主要对象的各自特点,可以看出:地下水环境监测网和地面沉降监测网都有地下水位监测点。地下水环境监测网和水土地质环境监测网中都有地下水质监测点。地面沉降、隐伏线性构造、重大线性工程都部署了水准测量的工作,地下水环境、地温场环境都安排了地下水水质的取样工作。这些单独建立的监测网络对于很多的地质要素进行了重复的布设,既不利于资源的集约,也增加了重复工作量。因此,有必要打破原有所在网络的限制,统一按照“地质要素”为基准,对原有专业领域的监测网络进行拆解、归并和综合监测网络优化。网络综合优化的内容主要涉及点位的空间布设、数据采集频率、测试指标、数据传输途径的共享等方面。

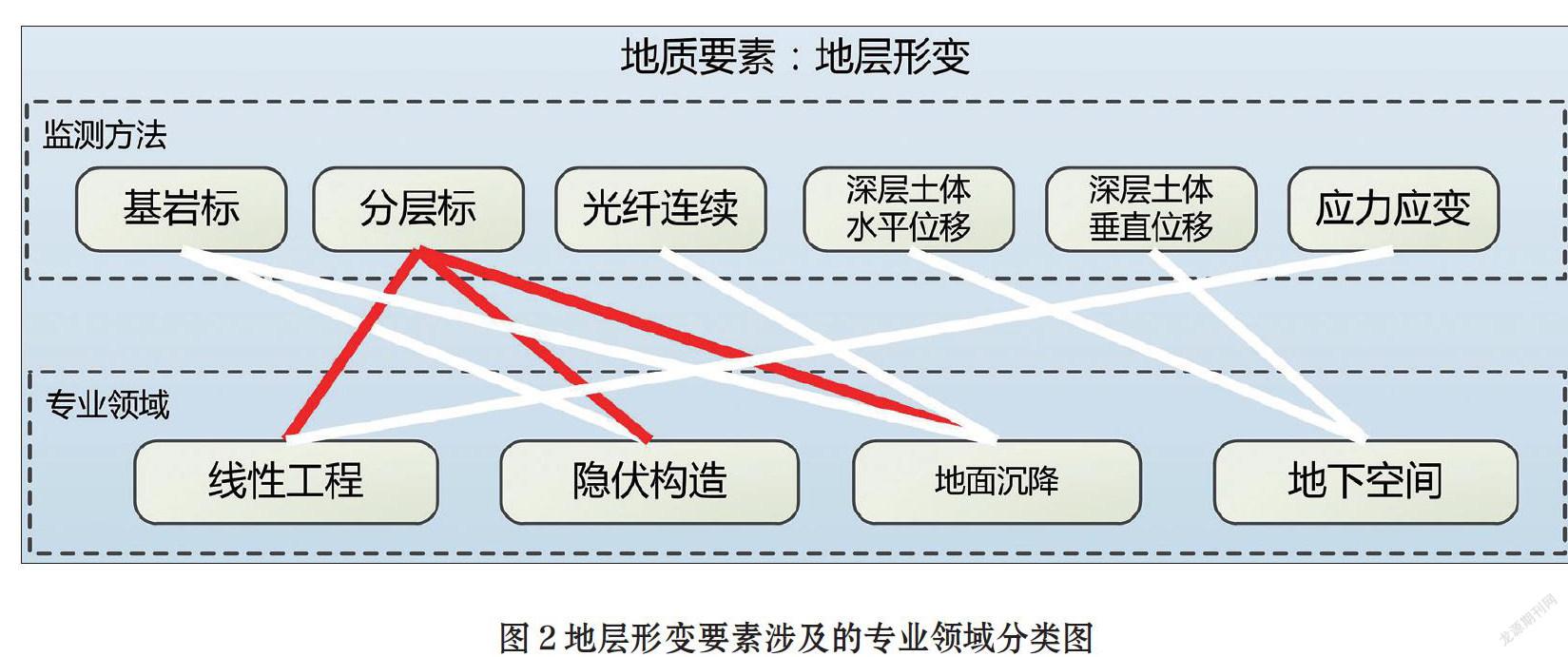

(2)基于地质要素的综合监测网络优化

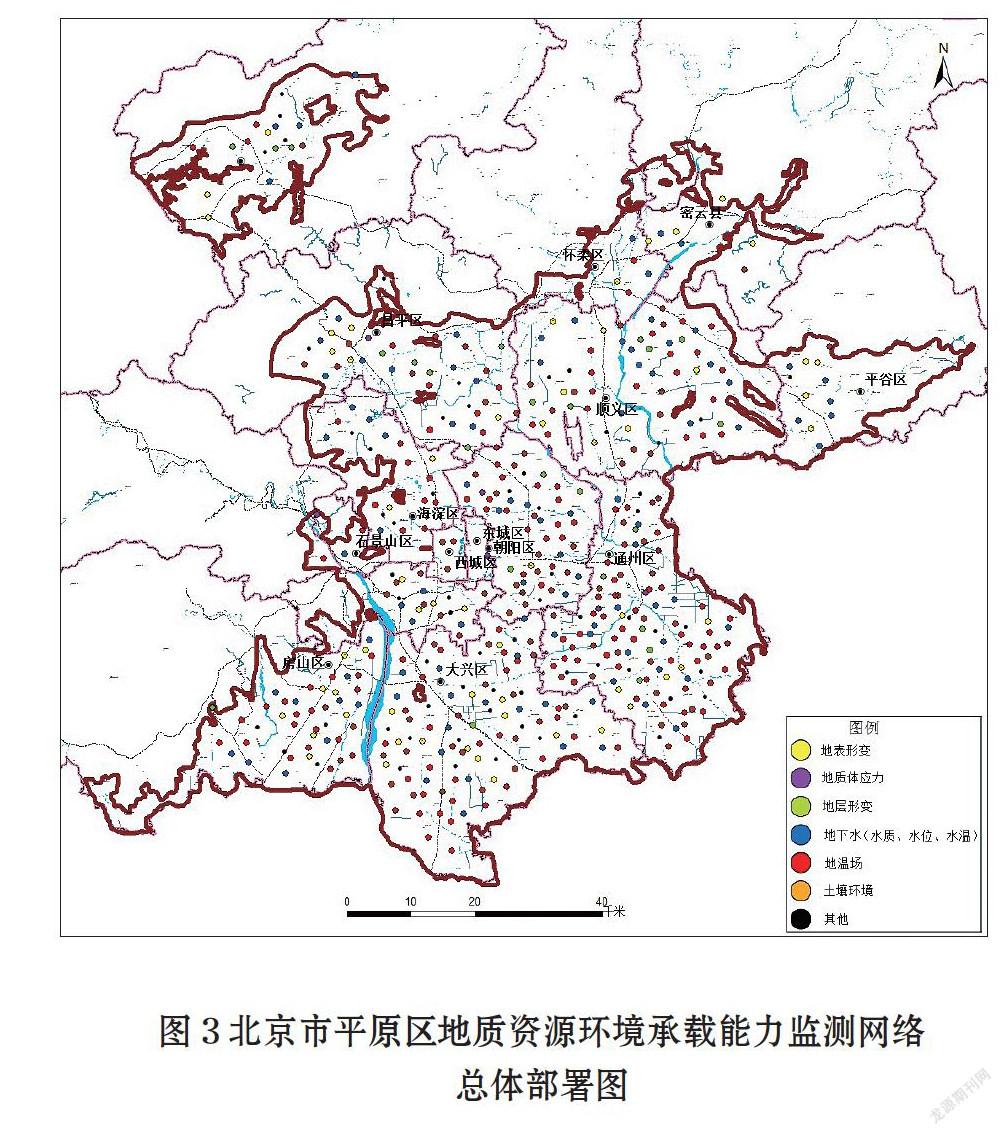

城市区域概化后的地质环境要素主要包括地表形变、地层形变、土壤环境、地温场环境、地下水水质、地下水水位、地下水水温、地质体应力及其他地质要素(孔隙水压力、振动、土体含水率、氡气)九大类。按照这九大类地质要素的类型,将原有独立的监测网络进行拆解,并以“地质要素”为单位进行重新组织和划分。如对于重大线性工程、隐伏线性构造、地面沉降和地下空间这4个专业领域,都具有地层形变地质要素的监测内容(图2),其中分层标的监测方法是线性工程、隐伏构造和地面沉降都需要采用的,因此需要对每个独立的监测网络中的分层标监测设施进行归并和优化处理。最终使得每一个特定地质单元的资源环境承载力都能得到准确、实时、集约化的监测,实现物联网基础设施的集约化配置和监测网络的最优布控(图3)。

3.3 首都地质资源承载力监测预警信息平台建设

为实现平原区地质资源环境监测的综合管理与整体统筹,北京市地勘院通过集成、整合八大监测网络初步建设了首都地质资源承载力监测预警信息平台,有效实现了基于地质要素的综合监测网络优化部署。平台借助于多维地理信息系统、智慧地图、互联网大数据分析等多种信息化技术,实现了各个专业监测系统数据的对接,全面提升基于“物联网”的八大监测系统空间感知信息的动态获取能力、多源异构数据的融合能力、地勘综合预警预报模型的建设能力以及地质信息资源的按需服务能力。

平台的构建本着对地质资源环境进行“一张图”管理的原则,将已有数据进行梳理、重组、合并、加工,并按照统一的要求写入数据库,利用遥感、GIS、二三维可视化等技术,实现对数据的查询、统计、分析、输出、信息展示等,并以图形、表格、文字、GIS和数据模型相结合的方式,直观、准确、动态地体现地质资源环境“一张图”各个方面的信息,为准确掌握地质资源的分布利用情况和地质环境状况提供科学的依据。

4 结论

(1)为推进专网体系建设,本文针对各专业监测网的布置、监测精度、重点不突出等几个问题,综合考虑监测对象所在的地质环境条件、特征规模、通讯条件、施工条件等,重点研究了地下水环境监测网、地面沉降监测网、地下空间监测网络和土壤地质环境监测网络的优化部署。随着各专业监测网络的逐步实施运行,各专业监测数据也逐步累积,为及时掌握地质环境的动态变化规律、综合利用专业监测数据,形成有效的地质资源环境承载力信息提供了基础保障。

(2)初步提出了基于地质要素为单位的综合监测网络优化部署,按照各重要地质环境要素组织监测,使专业监测工作更加科学化、系统化、规范化,为区域性监测网络优化工作提供参考。首都地質资源承载力监测预警信息平台的建设将全面提升综合监测网络的建设能力以及地质资源环境的按需服务能力,全面保障地区战略性地质资源和地质环境的可持续发展。

(3)北京市地质环境问题复杂,工程活动影响日益突显,本文通过对监测网络的优化设计,在监测范围上,整合区域网,突出专网特征。为今后实现对地质资源和地质环境承载能力的精准、有效的监测提出理论基础,以更好的保障北京的地质安全。

参考文献

韩征, 郭萌, 秦俊生, 等, 2017. 首都地质资源环境承载能力监测预警信息平台建设思路[J]. 城市地质, 12(2): 1-6.

李亚民, 邢丽霞, 冯大勇, 等, 2013. 国土资源综合监测网络优化方法研究[J]. 水文地质工程地质, 40(2):1-6.

邢丽霞, 罗跃初, 李亚民, 2011. 我国地质环境监测现状及对策研究[J]. 资源与产业, (3): 110-115.

於崇文, 岑况, 鲍征宇, 1993. 热液成矿动力学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社.

赵鹏大, 2012. 数字地质与矿产资源评价[J]. 地质学刊, 36(3): 225-228.

周仰效, 李文鹏, 2007. 区域地下水位监测网优化设计方法[J]. 水文地质工程地质, 34(1):1-9.

周磊, 王翊虹, 林健, 等, 2008. 北京平原区地下水水质监测网优化设计[J]. 水文地质工程地质, 2(1): 1-9.