曲以声传:明代鸣玉楼古戏台的声学技术

2019-09-10杨阳裴家丽高策

杨阳 裴家丽 高策

[摘要]山西介休源神庙万历十九年(1591)鸣玉楼古戏台不仅可美化胜水“若理丝桐而鸣环佩”之声,亦可助戏曲声传播,优化民众的听感。基于大量古戏台声学专题考察和对该戏台进行的几何测绘和声学测量,分析后发现其后台卷棚顶的声汇聚技术和“台下设洞”的空腔共振技术为中国古戏台该声学技术之肇始;其“台下设洞”技术亦为战国时期墨子设瓮守城时空腔助声思想的延伸;其观众席四周围合提升混响感的声学技术保存完好;“鸣玉楼”匾额为目前所见古戏台最早的声学文献。源神庙鸣玉楼古戏台声学价值与研究意义较大,为中国古戏台声学技术之重要节点,亦为中国宝贵的声学文化遗产。

[关键词]鸣玉楼古戏台;声学技术;卷棚顶;台下设洞;四周围合

艺术的发展与传播从来都与科学技术的发展有着密切的关系。戏台建筑作为戏曲表演的重要场所,蕴含了丰富的科技内涵和文化内涵,为我们观照艺术与科技的关系提供了重要样本。为了让神灵和民众“听得见”“听得清”“听得远”和“听得好”,作为承载戏曲演出的古戏台,其本质上是声学建筑,助声功能为其成形、进化的逻辑起点与逻辑必然,助声技术为其功能实现的保障,而助声效果则是其声学设计的经验性结晶。换言之,在长达近千年的技术演进历程中,古戏台不仅见证了戏曲的成长,也协助乃至优化了演戏声音的传播;其既是戏曲演出的声学环境,也是传统建筑声学技术的载体。无论从传统戏曲传承之声环境研究的角度还是从传统建筑声学文化挖掘的角度,古戏台声学技术的研究价值与意义均毋庸置疑。

明代古戏台在宋金元古戏台声能定向汇聚技术之后多有探索,如高台基声直达技术、八字音壁的声汇聚技术、四周建筑围合的声混响技术和设腔助声技术等,对清代古戏台的声学设计均产生了深远影响。本文基于大量声学专题考察,对新发现的首次综合采用多项助声技术的明代山西介休源神庙鸣玉楼古戏台进行了几何测绘和声学测量,旨在阐释明人在古戏台建造中采用的声学技术和累积的声学经验,以分析传统戏曲演出的声环境特征,深挖古戏台建筑的科学内涵,展示古代民间哲匠的声学技艺,丰满中国声学史和中国戏曲史的研究,亦为古戏台的修缮和保护提供科学参考。

一、介休源神庙古戏台及其祭赛习俗

(一)介休源神庙

介休市位于太原盆地偏南距省会太原135公里处,为春秋时期割股奉君的介子推、东汉时期博通典籍的郭林宗和北宋时期出将入相50载的文彦博的故里,拥有后土庙道教建筑群、祆神楼、源神庙和城隍庙等重要古代建筑文化遗存。

源神庙距介休市区东13公里,建于狐岐山麓之胜水源头,隶属洪山镇洪山村。《尚书,禹贡》之“壶口治梁及岐”,“岐”即狐岐山。狐岐山出胜水,见于《山海经,北山经》:“又北二百里,日狐岐之山,无草木,多青碧,胜水出焉,而东北流注于汾水,其中多苍玉。”胜水,俗名洪山泉。相传泉涌时鸞鷥(神话传说是一种无宝不落的仙鸟)曾呜叫于此,故又名鯊鷥泉。鯊驚泉为晋中最大的地下泉水,亦为介休水利之命脉所在。北宋著名政治家潞国公文彦博(1006-1097)于嘉祜五年到八年(1060-1063)间始立石孔,将鷥鷥泉分浚为东、中、西三河,“东日龙眼洞河,中日天鉴明河,西日沿山虎尾河,水池迤北,于三河分水处设木闸三区号为水平”,可灌溉数十村的万余亩农田,其利甚溥,余水俱流入沙河达于汾河。

源神庙旧在狐岐山麓之西阜,相传唐尉迟恭在介休时始建,北宋至道三年(997)重建神堂,宋大中祥符元年(1008)刊石《源神碑记》,元至大二年(1309)新建庙殿三楹,明洪武十八年(1385)重修。明万历十九年(1591),知县王一魁于洪山村疏流导源,厘定水源分派章程时,发现旧庙“基址狭隘,垣宇倾颓”,且庙中看不到鸞驚泉,而南山山麓,有一平阜,此处“诸峰左右盘礴宛如双阙,逶迤北下,蜿蜒映带”,又可俯瞰飞泉,泻出山下,乃“负离抱坎水泉居前”之地,遂庀材鸠工,将源神庙迁至此处。

现源神庙位于北纬37°1′46″,东经112°1′57″,海拔920米,坐东南而面西北314°,占地711平方米。各建筑依山势呈阶梯状,沿中轴线依次为牌坊、龙虎殿、山门戏台和正殿,院内两侧设偏殿,山门戏台两侧设钟鼓楼,庙院外左侧另设祀神时斋居的官厅“趋稼”一所。庙院长13.583米,宽11.626米,正面七石阶之上即正殿。正殿单檐硬山顶,灰脊筒瓦,琉璃鸱吻,面阔五间13.577米,进深二间7.456米,其中廊深1.500米,檐下圆木柱,素平础,雀替镂雕及殿前的围栏石刻皆精雕细刻,榜曰“胜水灵源”。殿内正中祀禹、尧、舜,左右两侧又分别配祀文彦博、孙叔敖、李冰和郑国、西门豹、王一魁。庙院两侧为偏殿,均为单檐悬山顶,筒瓦、屋脊、瓦当及鸱吻皆为琉璃,面阔三间,圆木柱,覆盆础,进深五檩四椽。右偏殿榜曰“礼授尼山”,内祀孔子、周文王和伏羲氏;左偏殿榜曰“上善若水”,内祀庄子、太上老君和列子。王一魁《新建源神庙记》碑文描述该源神庙之形制与结构为:“正殿五楹,塑三神像其中,东西庑各五间;殿前数步甓券门五洞,洞上釦砌为台,台上反宇,回栏狭而修曲,为楼额曰‘鸣玉楼’。外有门以木为之。门与楼周缭,俱粉堞相属,可散步其上。”

源神庙分别于康熙二年(1663)、康熙八年(1669)、康熙四十九年(1710)、乾隆二十七年(1762)、光绪二十二年(1896)、光绪三十一年(1905)、宣统元年(1909)重修。中华人民共和国成立后,于1989至1993年全面大修,并挂牌“介休市洪山水利博物馆”。2004年6月1日,被列为山西省重点文物保护单位;2013年3月5日,被列为全国重点文物保护单位。

(二)源神庙古戏台

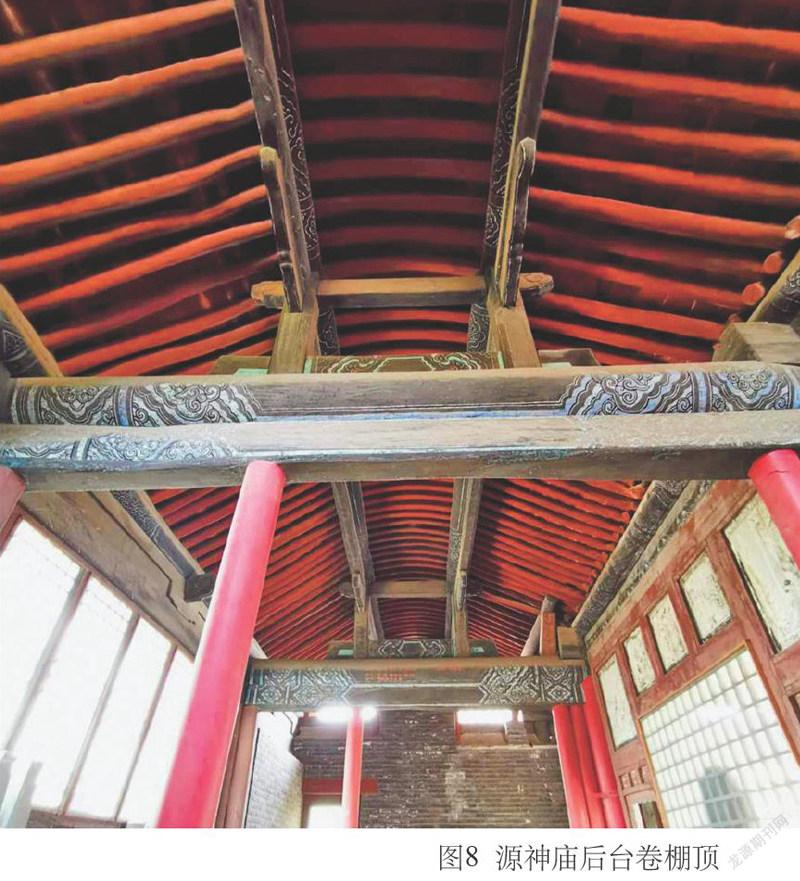

源神庙戏台坐西北而面东南,面对正殿而建,王一魁名其曰“鸣玉”,上悬今人书“鸣玉楼”匾额。面阔三间,前台悬山顶,六檩五椽;后台卷棚顶,四檩三椽。屋脊、筒瓦皆为绿琉璃,火珠、垂兽俱全。台基3.627米,嵌设五孔窑洞,窑洞起券高度1.174米,宽2.544米、高3.029米、深9.321米,为典型的山门戏臺。源神庙台基之中间窑洞即仪门,左右两孔窑洞中间辟宽1.025米、高2.344米、深1.467米的小门洞联通,曾为“云房”。戏台面阔三间9.529米,其中明间4.167米;进深两间,通进深9.401米,其中前台5.530米;前台天花高3.714米,圆木檐柱四根直径0.306米,素平础,两侧山墙进深(宽)1.594米、厚0.532米,后台卷棚顶高5.183米。檐下斗口跳,平身科斗口跳龙头。大额枋下明间雀替雕龙头,次间雕龙尾,角柱雀替雕象头。石质望柱雕狮子,高0.722米,神态各异。隔扇呈凸字形,彩绘八仙、上山虎和下山虎等图案。两侧出将入相门,阔0.923米、高2.307米;两侧另设小门与后台联通,阔1.167米、高2226米。后台右侧山墙辟宽0.966米、高2.185米的小门以供演职人员从后台出入。戏台两侧为六角攒尖顶的钟鼓楼。钟鼓楼均为方形,阔1.994米,高5.471米,内悬钟鼓皆为新制。从营造技术的角度看,源神庙鸣玉楼山门戏台台上演戏,台下通行,为明代神庙剧场改革之产物,既使整座戏楼雄伟壮观,又节约了中轴线上的土地。

清道光八年(1828)曾对鸣玉楼山门戏台进行修缮,然“顾工浩大而资有限,楼仅成而囊已空,屹然中止”。光绪三十一年(1905)再次对其修缮,“重新建修则乐楼后楹……,补葺者则正殿及东西庑,乐楼之前楹,门首与桥梁之牌坊也”。

(三)源神庙的祭赛习俗

鉴于洪山水利为古代介休农业生产的重要资源,故早在宋代官府就参与其建设、维护及管理,同时也组织或参与源神庙的祭赛活动。北宋大中祥符元年(1016)碑文《源神碑记》载“民希献贺,官遽祷赛,奠酳紫袍,跪炉金带”,乡民与官府均积极参与祭祀活动,“紫袍和金带”皆指官府要员。如明万历十六年(1588)《介休县水利条规碑》载“知县王一魁、县丞窦臣、主簿浦洪、典史王端容”,明万历十九年(1591)碑文《新建源神庙记》载“县丞范县吕师儒、主簿桃源浦洪、典史晋江张应祥”。清康熙二年(1663)《重修源神庙碑记》载:“缘岁久倾圮,乡人张嘉秀等遂以乞准复祠告,蒙道行县,县令李公鲁委县尉蒋董理其事,率四河渠长水老人照地醵金,蒇工庀物……修职郎介休县县丞汝南李芳春、典史越水高迁、儒学教谕翔山陈维新。”此记述有两点值得关注,一为组织修建的最大行政长官为县丞,而非知县;二为县令李鲁是在道台行文汇报后,才委托县尉蒋处理此事,并非主动参与,更非亲自督办。此后,清康熙八年(1669)《重修源神庙碑》载介休县知县潘懋达、县丞升广东封川县知县李芳春“于康熙八年己酉之三月初,再祀神庙”。上述记述说明从北宋至康熙年间县级行政长官主持源神庙的祭祀。然此后官办色彩渐褪,转为纠首或水老人组织,县镇长官监督或倡导。恰如龙虎殿南侧翼墙上之清光绪二十一年(1895)《盖闻天下事碑》所载:“岁于上巳之期,各河值年董事所称水老人者,率各村渠长协备盘炷,演剧酬神。县镇长官监临祀典,洵称盛会。”清光绪三十四年(1908)《重壮观补塑神像碑》又载“曾县尊亲诣祀典,劝谕各河老人金妆补塑神像,且不废前功,亦有始终,以妥神庥”。可见,此时官府已由组织者转变为监督者或倡导者,修缮庙院的总负责变为水老人。

源神庙的祭赛活动,历代均为每年举行两次,春秋各一,均以三月初三上巳日之祭为重。王一魁《新建源神庙记》载,“山故有源神庙,故事每岁三月上巳,有司率土人,诣庙修浮沉,盖东作溉田时也”;万历十九年(1591)《介邑王侯均水碑记》载“每岁三月上巳,县尹偕寅率土人诣庙,具一羊一豕,祭告神开渠,重报本也”;吕淑胤《重修源神庙碑记》载“越明年癸□三月上巳,余与诸僚有事于源神,所以重民生□神惠遵故事也”。源神庙祭祀典礼的仪式,主要包括迎神、享神和送神三部分,含有巫人祝词,“浮沉”,开闸放水,演戏酬神等内容。明王一魁曾为侑祀之迎神、享神和送神作乐歌三章,载于《新建源神庙记》;康熙二年(1663)吕淑胤也作乐歌三章,在源神庙祈年、祈谷和报赛时令巫师歌之,其文载于《重修源神庙碑记》。乐歌折射出了民众对神灵的感恩。秋季停水,也有祭祀仪式和戏曲演出。可见,戏曲演出成为祭赛活动中酬神的重要内容,因此,作为演戏场所的戏台在源神庙建筑群中也成为重要组成部分和工匠精心着力之处。

二、源神庙鸣玉楼声学测量

在源神庙独特的形制、结构及地理环境下,鸣玉楼与洪山泉呼应,形成独特的声学效应。通过声学测量,可量化分析其声学技术及声学效应。

(—)声学效应

明王一魁所撰《新建源神庙记》碑文这样描述胜水之声效,“俯瞰飞泉,泻出山下,如万斛珠随地而涌,听之泠泠然,锵锵然,若理丝桐而鸣环佩也”,故为古戏楼取名曰“鸣玉”,并为之作诗曰“入槛泉声鸣珮玉,当檐树色落樽晷”。清康熙间温席珍《重修源神庙记》云“又登而观鸣玉楼,水声环佩也”,登临鸣玉楼,可闻泉水鸣玉声。道光间张鼎五《重修源神庙乐楼记》对鸣玉楼之声效有进一步感受及描述,“王邑候所额‘鸣玉楼’,昔人所称‘天然韵者’是。呜呼!是楼也,松涛谷应,山水音清。其泉莹莹然若玉镜初开,其声泠泠然若丝桐乍聆。斯不亦极胜矣乎”,说明古人皆认为鸣玉楼为“天然韵者”。重要的是,古人已认识到鸣玉楼听水的声效为“极胜”,而在其他场地可能无此声学效应。由此可知,在鸣玉楼演唱戏曲或乐歌,其声效也佳。

“鳴玉楼”匾额实为源神庙古戏台之重要声学文献,隐喻、揭示了该古戏台的声学效应。“鸣玉”,一解为古人腰间玉佩行走时发出的声响,后亦作古琴名,意指音色好。换言之,“鸣玉楼”为源神庙古戏台之声学效应的隐喻或暗示,不仅指在该古戏台上可听闻如同鸣玉般的泉声,亦指此楼乃至此戏场的声场环境好,在此戏台演戏的声音也如同鸣玉一般。需要重点强调的是,明万历十九年(1591)王一魁将古戏台名日“鸣玉”,催生了中国古戏台的第一个匾联声学文献。

(二)声学测量

源神庙鸣玉楼的声学构件有三个与众不同的特征。一为其后台的卷棚顶。迄今为止,源神庙明代鸣玉楼的后台卷棚顶为古戏台建筑中最早的在后台营造中使用的卷棚顶,其对声音的影响与硬山顶、悬山顶显然不同。二为观众席四周围合。正殿、偏殿不仅是供养神灵的殿宇,其正面、侧面的墙体乃至屋檐也可作声反射面将声音反射至观众席。重要的是,正殿、两侧偏殿和戏台将观众席四周围合,形成一个仅顶部开口的观演空间。三为鸣玉楼山门戏台下的窑洞,为古戏台最早的“台下设洞”实物遗存,其窑洞空腔。鉴于鸣玉楼后台相对封闭,前台为小三面观形制,无法通过音源分置前后台比较其声压级的差异来分析卷棚顶对观众席的影响,仅可通过几何声学的方法表征其声学特性。由此,本文重点测量的对象有二,其一是测量四周围合空间的声场特性;其二是测量窑洞空腔的声学特性。此外,鉴于本文声学效应的表述与玉佩、泉水之频响特性相关,故本文也选取珊瑚玉、模拟泉水的声环境并测量其频响特性以比较分析。

对于四周围合空间的声场特性,本文主要通过其混响时间的测量分析来表征其混响感的变化;对于窑洞对声场的贡献,主要通过测量其频响特性来表征。需要说明的是,混响时间主要是测量密闭空间的延时特性,对于非密闭的露天四合院声场,其露天顶部可视为一个全吸声面,形同“黑洞”,不能反射声能,该混响时间与当代音乐厅的混响时间不同,但也可表征戏场混响感的变化。

据中国国家标准GB/T4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》,测量剧场乃至台底窑洞空腔的频响特性时本文采用丹麦BK Power Amplifier 2716(自带白噪声信号)发白噪声信号并将之放大,之后传给BK OmniPower Sound Source-Type 4292-L音源,在Labshop软件平台下使用4189-A-021传声器双通道同时对台上和台下测点进行测量。测量混响时间时本文使用发令枪激发,瑞士NTI声学公司生产的XL2音频与声学分析仪接受声信号。测量玉佩的频响特性时,本文选取两块内径0.012m、外径0.042m、厚度0.01m的圆环状珊瑚玉互相撞击;测量泉水的频响特性时,以在水池中注水的方式模拟其声环境,均用NTI公司生产的XL2音频与声学分析仪对其进行FFT总值测量。需要补充说明的是,为了得到台底窑洞空腔之各固有频率的衰减特性,本文还使用发令枪激发窑洞空腔内的空气振动,BK Time Data Recorder记录,之后再用Reflex Core软件进行分析。

据源神庙庙院的结构特征和鸣玉楼的形制特征,参照相关国家标准中的设点规范,本文将声源点设于戏台前台的中心位置,距离台口2米,距两侧山墙4.76米。两支传声器,一支台上固定点测量,一支台下移动。台上传声器位于声源右前方1米处,台下传声器在观众席内分置11个测点,其中观众席设点9个,仪门左边窑洞内外各设点1个,所有传声器距离地面和墙面的距离均超过1米,同时也符合其他相关声学测量规范。测量时间为2019年5月5日,气温为21°。剧场背景噪声较低,仅有鸟鸣声(后期分析时信号处理),测量值准确有效。

至于测量频段的设定,考虑到山西传统戏曲中男角和乐队伴奏乐器的最低音均在60Hz以上,女角和乐队伴奏乐器的高音不超过3537Hz,但由于其泛音也属本文的评价范围,故本次测量频段设为50Hz-8000Hz。测量时,BK Power Amplifier 2716的白噪声输出值恒定不变,均为-2档。XL2音频与声学分析仪在测量混响时间时设定为1/3倍频程。

(三)声学分析

1.混响时间

测量混响时间时,受剧场顶部露空等环境因素影响,用十二面球声源或发令枪均难以将其低频充分激发,致使其315Hz以下的频率屡次测量未能成功。现将1/3倍频程测量成功的结果平均后列表如下:

从表1可知,该剧场的混响时间均值为0.79秒,其中1600Hz以下的中心频率混响时间多为0.9秒以上,而2000Hz以上的中心频率混响时间均低于0.9秒。

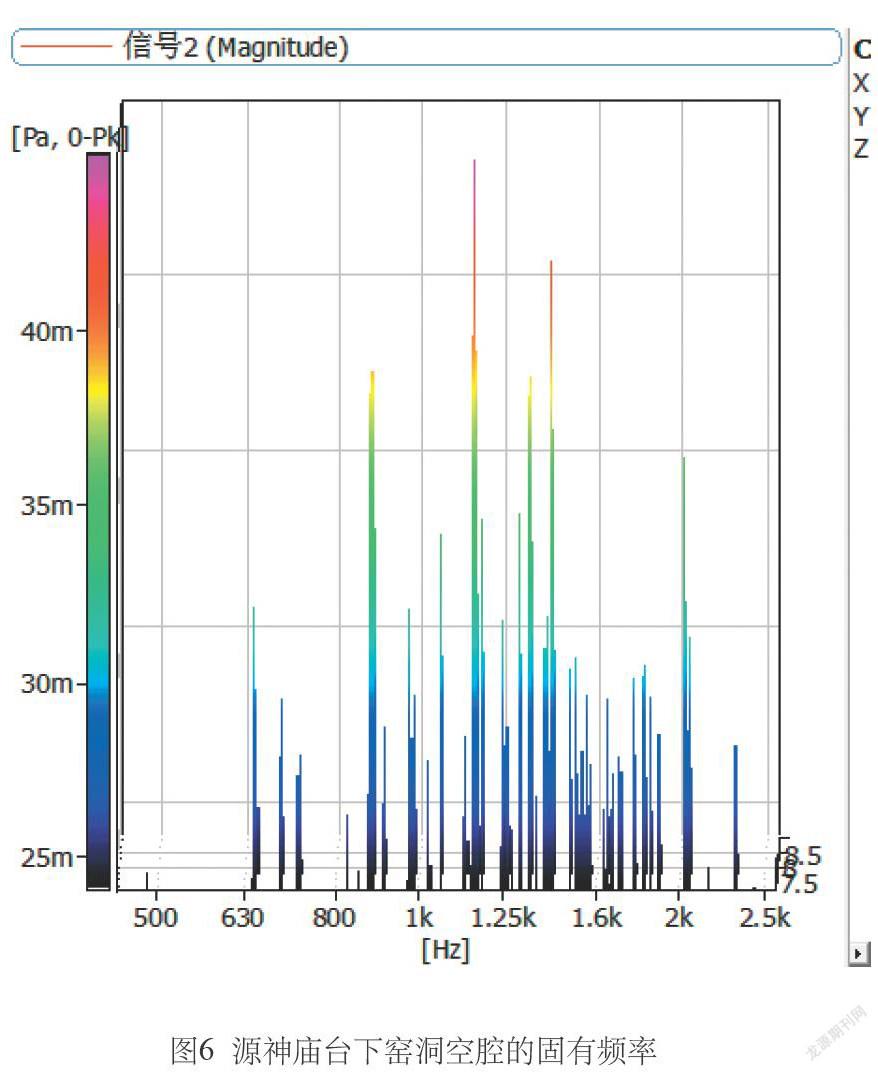

2.窑洞空腔固有频率

源神庙台下窑洞空腔有39个固有频率(表2),窑洞空腔的最低固有频率为486.25Hz,最高固有频率为2321Hz,其中主要依次能量分布在1158Hz、1424Hz、883.75Hz、1342Hz、1167Hz、2026Hz、1311Hz、1185Hz、1061Hz、648Hz、977.5Hz、1403Hz、1251Hz、2051Hz、1518Hz、1492Hz、1816Hz、1776Hz、1558Hz、986.75Hz;其振幅最高为44.786mPa,0-PK,最小为16.381m Pa,0-PK;延时最长1.6秒,最短0.1秒,见表3。表3中,以序号1为例,说明各列的含义。序号1中,窑洞空腔的固有频率为486.25Hz,振幅为24.084m Pa,0-PK,延时1秒,在所有固有频率中延时排第12位,振幅排第38位。

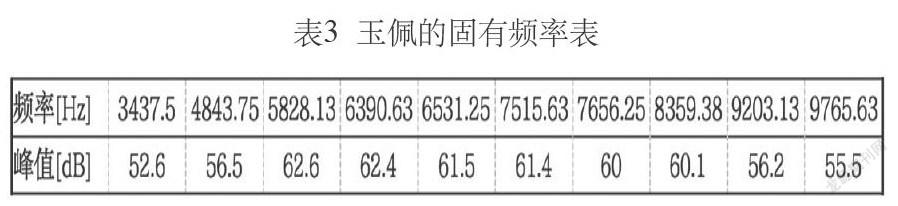

3.玉佩和泉水的频响特性

从XL2音频与声学分析仪测量的结果看,玉佩的峰值频率主要集中在3400Hz与9000Hz之间,其中以5828.13Hz的声压级最高,为62.6dB。此外,其在3437.5H、4843.75Hz等频率也出现峰值(表3)。图7中,FFT+Tol意为傅里叶变换加总值;20k为测量范围,即从484.38Hz-20.45kHz:Max62.6dB即在右上角所示的5.8281Hz的峰值声压级;图中的竖直线所指即其在频谱图中的位置;左下角ANG为声压级显示单位,本次测量为0-100dB;右下角CAT为测量时间,本次测量时间总长为7秒。

而泉水的峰值频率主要集中在128.31Hz与1475.97Hz之间,其中以128.31Hz的声压级最高,为63.5dB。此外,其在233.78Hz、444.72Hz、655.66Hz、784.56Hz、831.44Hz、1077.53Hz、1300.19Hz和1475.97Hz等频率也出现峰值(表4)。

比较玉佩和泉声的频响特性可知,两者固有频率的频段一为3400Hz与9000Hz间,一为128.31Hz与1475.97Hz间,几无相合。由此可知古人以玉佩比拟泉声并非比拟泉声的频率特性,而是比拟其“如万斛珠随地而涌”的水花落地声,如此,玉佩的声音特性与水花的声音特性才可类似。有鉴于此,下文仅以玉佩之频响特性分析鸣玉楼之声学效应。

三、鸣玉楼声学技术与声学效应分析

鉴于鸣玉楼的声学效应主要为音质好,故本文多从其声学技术的角度分析其音质好的声学特性,此外也着重分析其声学技术的原理及该技术对后世的影响。结合剧场的实际情况,与金元戏台相比,该明代山门戏台除了结合地形地势将戏台台面提高到与正殿地面相平的高度,使观众便于观看和听闻演出的技术外,其对音质影响较大的声学技术主要有三,即上文提到的后台卷棚顶声汇聚技术、观众席四周围合增加混响感技术和台底窑洞空腔共振助声技术。因声学技术的形式为声学构件,故本文从声学构件的角度对其一一详解。

(一)卷棚顶

卷棚顶木制表面的吸声系数较低,在125Hz-4000Hz,其吸声系数在0.05-0.10秒之间,其内顶表面几何形制接近弧形,故可將声能聚集。源神庙后台卷棚顶的声音汇聚技术,可将声能汇聚,加大音量,尤其对某些剧情需要演员未上台前在后台演唱时帮助较大。但也有弊端,即受隔断的阻挡,其汇聚的声能在传至前台乃至观众席时会受限制。即便如此,源神庙古戏台卷棚顶声汇聚技术对后世的影响依然很大,清代古戏台的前台就多有卷棚顶设计,如晋祠水镜台前台、汾阳石塔村龙天庙古戏台前台、山西平定大峪村古戏台、山西寿阳县大明寺古戏台和阳泉市大阳泉村五龙宫古戏台等,数不胜数,其实质上是利用其顶部弧形表面的声汇聚功能,以提高舞台支持度,增进演员和乐队间的互相听闻,亦可将汇聚的声能利用隔断、山墙等反射面反射给观众席。换言之,作为中国古戏台声学技术史上的首例利用卷棚顶汇聚声能的技术,虽用于后台聚声有其局限,但对清代前台卷棚顶聚声技术的影响很大,其意义可见一斑。

从其对“鸣玉”声学效应影响的角度看,因后台多为古人赏泉、听泉之处,后台卷棚顶的声汇聚功能某种程度上可放大泉声,使身处后台之赏泉者易听清楚。

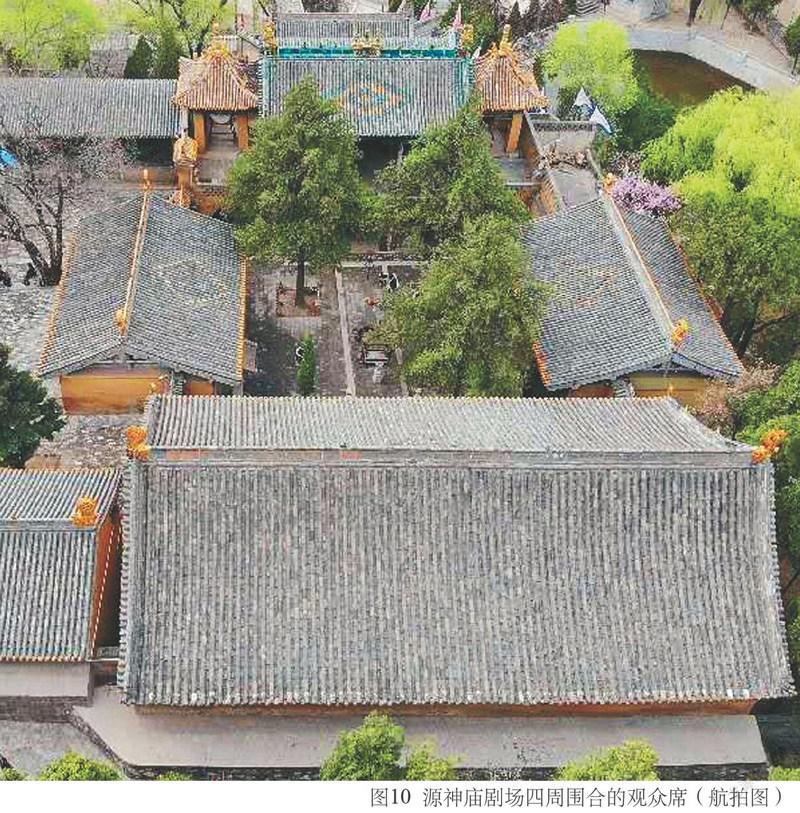

(二)观众席四周围合

明代戏台加大规模,普遍增建偏殿,形成正殿、戏台与偏殿将观众席四周围合的格局。金元戏台虽面对正殿而建,但其占地面积均小于正殿,致使戏台两侧露空,声音可从此角度散逸。为适应剧情复杂、角色众多的戏曲表演需求,早在明弘治十八年(1505)翼城樊店村关帝庙戏台就将台面拓宽,增加舞台面阔,可容纳从演员身后移至其两侧的乐队,且将乐队分开了文武场。鸣玉楼戏台秉承宋元古戏台面对正殿建造的做法,也面对正殿而建,不仅如此,或受樊店村关帝庙的影响也拓宽基址、台面,增大表演区面积。于是,戏台不仅仅是表演场所或表演建筑,亦连接两侧钟鼓楼及墙面,成为与正殿相对的最大声反射面。此外,源神庙正殿及其两侧建造的偏殿,虽为供奉神灵而建,但其墙面此时已然成为重要的声反射面,与戏台一起将观众席四周围合,使台上演剧之声在剧场内多次反射,既增大了音量,也延长了混响时间。金元戏台的观众席,由于其位于正殿与戏台之间,仅有正殿墙面为声反射面,未将观众席四周围合,难以形成多次反射,故其声音以直达声为主,反射声为辅。而源神庙明代戏台之观众席除直达声外,还有多次反射声,其声音明显被拖长,已有一定程度的混响感。

从实测混响时间的结果看,315Hz以下的频段测量未能顺利,虽与测量手段相关,但也间接说明该频段的声能累积较难,四周围合虽非其唯一决定因素,但与之相关。从630Hz至1600Hz其混响时间值基本维持在0.91秒,说明该频段的混响感尚可;从2000Hz至10000Hz其混响时间值从0.87秒减到0.40秒,符合高頻比低频易衰减的规律,但其混响感明显降低。

从其与“鸣玉”声学效应的关系看,鉴于玉佩的固有频率较高,在3000Hz以上,即便由于测量对象选择的随意带来的测量结果上的误差,其固有频率也不应低于1000Hz。由此,剧场观众席的混响完全可支持增益玉佩之固有频率,美化其声音,为“鸣玉”声学效应正名。若玉佩之固有频率低于300Hz,源神庙四周围合的剧场观众席对其支持的力度则会明显减弱。

从观众席四周围合技术的影响看,此后的明代神庙剧场多采用该技术;清代神庙剧场约80%以上均采用该技术,虽多建有看台,然其声学原理与此类似。总之,剧场观众席四周围合技术渐成后世神庙剧场增加混响感而采用的不二标准。

(三)台底窑洞空腔

从源神庙台底窑洞空腔的39个固有频率看,其频响范围主要处于486.25Hz至2321Hz之间,比玉佩的固有频率3437.5Hz要低,显然不能放大玉佩撞击的声音。换言之,窑洞腔体大,空气密度小,窗户密封好,固有频率相对较低;而玉佩的体积小,玉石材料密度大,固有频率相对较高。窑洞空腔与玉佩的固有频率不同或差别较大,故窑洞空腔对玉佩乃至泉声的支持度较弱。

而作为观演建筑,鸣玉楼戏台的主要功能是扩声传声。其中国首个“台下设洞”空腔可与戏曲音乐中相同或相近的频率产生共振,积累其声能量,增大音量,强化声音方位感,让观众既“听得清”又“听得好”。然鉴于部分窑洞的固有频率与戏曲乐音的频率相差大于20音分,人耳会感知其不准,故在台底窑洞空腔的39个固有频率中,仅有19个与戏曲音乐的乐音相近(表5)。

表5中,误差最小的频率是986.75Hz、最大的是977.5Hz,其音区在F5至#A6约一个八度之间。19个固有频率中,能量主要集中在883.75Hz、977.5Hz、986.75Hz、1167Hz、1185Hz、1251Hz、1311Hz、1403Hz、1492Hz、1558Hz和1776Hz这11个频率,主要为A5、B5、D6、#D6、E6、F6、#F6、G6和A6九个乐音,乐队或演员在发出这9个乐音时会得到窑洞空腔固有频率的支持。

至于窑洞固有频率间的音色,可以从其对应乐音间的音程关系推断,见表6。表6显示,纯八度的音程有1个,纯四度的音程有4个,大小三六度音程有10个,大小二七度音程有10个,增四、减五度音程有2个。协和音程占55.56%,不协和音程的比例占44.44%,说明窑洞的固有频率的协和度较好。

从声学的传播规律看,窑洞空腔虽为亥姆霍兹共鸣器有其固有频率,可与频率相同或相近的声音产生共振,将之放大,尤其是遇到以上9个乐音时,可直接将其放大,提高其清晰度与传远性,美化声音。但其亦有不足之处,其一为窑洞空腔位于台下,与清代平遥、灵石一带的“后台设洞”技术相比,演唱演奏的声能不易传入,换言之,不易激发窑洞腔体内空气产生共振;其二为窑洞比剧场观众席低1.024米,未处同一水平面,不易将共振的声音传出。即便如此,源神庙的台底设洞共振技术依然对后世戏台助声技术产生了深远影响。清代诸多山门戏台之“台下设洞”(兼作仪门)的助声技术依然直接承接了该技术,如山西汾阳石塔村龙天庙古戏台、山西临县碛口古镇黑龙庙古戏台、陕西佳县白云山白云观古戏台等;古代哲匠对该“台下设洞”助声技术做了重大升级换代,将其窑洞空腔提升至与台面同一的水平面,改为“后台设洞”,且基于营造经验做了大量尝试,最后在后台设计出三纵一横的十字交叉窑洞和枕头窑,形成诸如“小胡唱戏城墙上听”“丰依老汉牛犁地,边听侯冀唱大戏”等卓越的声学效应,最终成为中国清代古戏台设腔助声技术的有益尝试。

四、极胜天然 曲以声传

古人认为鸣玉楼为“天然韵者”,听水声效“极胜”,在鸣玉楼演唱戏曲或乐歌,声效也极佳。从古戏台声学技术发展史的角度看,鸣玉楼古戏台为中国古戏台声学技术演进的重要节点,亦为中国古代重要的声学文化遗产,其不仅可美化泉水声,还有助于戏曲声的传播。其后台卷棚顶和台下窑洞结构,在古戏台营造史中均属首次应用,亦是卷棚顶声汇聚技术和窑洞空腔共振助声技术应用之肇始,为其声学效应的形成起了积极的作用。需要强调的是,“鸣玉楼”之“台下设洞”技术为战国时期墨子设瓮守城、汉代司马相如琴台下埋缸助声等设瓮助声技术的发展;“鸣玉楼”匾额为中国古戏台匾联声学文献之肇始,“声境文心”之点睛作用尤为值得重视;其观众席四周围合提高混响感的声学技术在源神庙虽非首次应用,但源神庙依然无愧于该技术被几近完美保存的明代典型实例,其声学价值依然不可小觑。

鸣玉楼古戏台的声学技术对演员和观众均有较大影响。从戏曲表演者演唱、演奏的角度看,鸣玉楼两侧山墙、后山墙和台顶在将演戏声定向传送到观众席时,也提高了舞台支持度,增进了演员和乐队间的听闻,促进了声音协调与交融;从观众听闻的角度看,四周围合技术优化了混响感,台底窑洞空腔的共振亦增加了声音的清晰度,改善了听感。

宏观地看,古戏台声学技术与戏曲艺术的发展相互促进,相得益彰,共同发展。具体而言,戏台不仅是宗教建筑或礼制建筑,也是戏曲表演的声学环境乃至有助于其声传播的声学建筑,使演戏声变得更美,传得更远,既满足了听觉审美需求,又弘扬了传统音乐文化。反过来看,随着戏曲艺术的发展,角色增加,故事情节复杂,催生了鸣玉楼等有后台且文武场分列表演区两侧的三开间戏台;随着观众数量的增加和对音质、清晰度的追求,催生了如鸣玉楼戏台沿用的定向汇聚传声技术和开创的窑洞空腔共振技术及混响技术。可以说,鸣玉楼戏台是考察艺术与科技相互融合的典型范例,对于我们深入认识艺术与科技的关系,拓展当代艺术学研究的视野具有重要意义。

责任编辑:王瑜瑜