日本古代贡举的贵族化

2019-09-10李卓

摘 要: 在中国的周边国家中,日本是最早实施科举,也最早终结了科举的国家。古代日本在社会与文化发展水平都比较落后的情况下仿唐制实施贡举,把贡举与初创的官学教育融为一体,在制度设计上将平民屏蔽在外,贡举的参与者始终以贵族子弟为核心。由于荫位制度的存在,贵族子弟依靠父祖恩荫就可以轻松获得官位,对进入大学寮学习及参与贡举并没有足够的兴趣,导致贡举实施不盛。贡举的考官——大学寮教师的门阀化、家业化加速了贡举的瓦解。日本的贡举始终是为贵族服务的,故仅仅存在于贵族处于辉煌时期的奈良时代和平安时代,最终随着贵族的衰落而走向终结。

关键词: 贡举;大学寮;贵族化;荫位;门阀化

科举制度是通过考试选拔官吏的制度,是儒家伦理的制度体现,在中国历史上存在了1300年之久,对包括日本在内的周边国家产生了深刻影响。近年来,随着对科举制度研究的不断深入,传统上认为日本不曾实施科举制度的看法已经改变,日本曾经仿行科举制成为学界的共识,① 但对日本科举制并未实施长久及其终结的原因缺乏足够的关注。本文主要阐述日本科举——贡举② 的贵族化特征,分析科举制度并未在日本长期存在的原因。

一、将平民屏蔽在外的制度设计

日本古代国家在以唐朝为样板建立中央集权政府的同时,也模仿唐制,通过“贡举”培养和选拔官吏。关于“贡举”,作為《律令》官撰注释书的《令义解》“职制律”中称:“贡者,依令,诸国贡人。举者,若别敕令举,及大学送官者为举人。皆取方正清循,名行相副者。”③ 这一条显然出自《唐律疏议》卷九“职制”中的“贡举非其人”条:“依令,诸州岁别贡人。若别敕令举及国子诸馆年常送省者,为举人。皆取方正清循,名行相副。”④ 科举制度是中国悠久文明史的重要组成部分,是在中国古代独特而深厚的文化土壤中生长起来的,其形成经历了从汉代到隋唐长期的发展演变过程。而日本实施科举制的时代社会和文化都比较落后,有汉学基础的知识分子很少,学校刚刚建立,律令国家的行政能力也很有限。如研究科举制的著名学者宫崎市定所言:“日本制定律令的时期,虽然在绝对年代上与唐朝处于同一个时代,但就社会发展水平而言,决不能说处于相同的时代”,他认为把律令时代的日本比拟为汉朝最为恰当,[日]宫崎市定著,张学锋等译:《宫崎市定亚洲史论考》中,上海古籍出版社2017年版,第814页。 也就是说至少要比中国落后七八百年的时间,按日本学者评价,是“还没有达到实施科举的阶段”。[日]山本七平著,崔世广等译:《何为日本人》,国际文化出版公司2010年版,第69页。 在这种情况下模仿唐朝实施贡举,不得不做出一些调整和改变。

这种调整除了考试的内容比唐朝简单例如,在式部省主持的秀才、明经、进士、明法四科中,秀才科试方略策二条,进士科试时务策二条,少于唐朝的方略策五条和时务策五道;唐朝在秀才科之外,均要考帖试,日本只有进士科考帖试。 之外,把贡举与官学融为一体是突出特征,既可以说贡举是官学教育的一部分,也可以说官学教育是贡举的必经之路。从701年(大宝元年)起日本始兴贡举,即在中央设立由大学寮管辖的大学,有关大学寮设立的时间,在《日本书纪》天智天皇十年(671)正月条中有“学头职”、天武天皇四年(676)正月条中有“大学寮诸学生”的记载,说明在《大宝律令》颁布以前大学寮已经成立。 在地方设立由国司管理的国学,大学及国学的学生成绩优秀者,经过推荐可以参加国家的任官考试。从国学推荐的考生称“贡人”,从大学推荐的考生称“举人”,故这种国家考试被称作“贡举”。贡举考试由掌管官吏考察、任命的式部省(相当于唐朝的吏部)主持,每年一度的考试在10-11月间进行。

唐代的贡举在理论上说人人都可以参加,除了中央和地方学校考试合格的生徒外,还有乡贡,即由州、县考送的自学成才者,可以说对参与者不设出身限制,仅以考试成绩定取舍。而日本的贡举在实施之初就设立了身份门槛,仅限于学校出身者,即参与贡举的人必须是大学与国学的学生,普通百姓子弟与贡举无缘。在此仅考察大学与国学学生的入学资格,即可以得知日本贡举参与者的身份状况。

1大学的入学资格及人数

《律令》“职员令”规定大学的定员为400人。井上光貞等校注:『日本思想史大系·3·律』、岩波書店、1976年、167頁。 其入学资格按“学令”要求是“凡大学生取五位以上子孙及东西史部子为之。若八位以上子,情愿者听”。井上光貞等校注:『日本思想史大系·3·律』、262頁。 这里涉及三个层次的人:“五位以上子孙”、“东西史部子”、“八位以上子之情愿者”。“五位以上子孙”指的是贵族子弟。在日本,贵族不是后世史家赋予前人的历史概念,而是从古代一直延绵存在到战败时特定的特权阶层,随着社会环境的变化,在不同历史时期有不同的贵族居于政治舞台的中心。关于日本的贵族制度参见李卓:《日本古代贵族制社会结构》,《古代文明》,2015年第1期,第91-102页。 律令时代的贵族专指五位以上的高官高位者。依《令义解》之解释,“称贵者,皆据三位以上。其五位以上者,即为通贵”,黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·22·義解』、100頁。 即在当时从正一位到少初位下总计30阶的官员中,只有五位以上属于贵族,其中的“贵”——三位以上是高级贵族,“通贵”——四位和五位是中下级贵族。“八位以上子之情愿者”是六位以下至八位以上的子弟有入学愿望的也可以入学,居此位阶者只作为下级官员存在,没有贵族身份。应该说实施贡举之初在政策上对下级官员子弟还是网开一面的。“东西史部子”是大和时代以来经朝鲜半岛东渡日本的大陆移民的后代,他们多是为躲避战乱而来,不少人因为有文化而被朝廷重用,多从事文书记录工作,“前代以来,奕世继业,或为史官,或为博士,因以赐姓,谓之史也”,“居在皇城左右,故曰东西也”,「学」、黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』、吉川弘文館、1943年、14頁。 其子弟因有文化基础而获得进入大学寮学习的资格。

那么,在律令时代究竟有多少具有进入大学资格的人呢?据日本学者考证,在奈良时代的圣武天皇神龟年间(724-729),五位以上贵族共有150名左右,至孝谦天皇天平胜宝二年(750),增加至200名左右,称德天皇时期(764-770)达到279名,奈良时代末的桓武天皇时期(781-806)又减少到263名。持田泰彦:「奈良朝貴族の人数変化について」、『学習院史学』、1978、15号。 进入平安时代以后,由于官职家业化和世袭化的发展,五位以上贵族人数下降到150名左右。朧谷壽:『王朝と貴族』、集英社、1991年、61頁。 就贵族占当时人口的比例而言,由于奈良、平安时代日本的人口情况没有留下史料记录,只能根据现存户籍计账资料进行大致推算。按照日本人口学者鬼头宏的推测,725年日本的人口大约有45122万人,到平安时代中期,增至64414万人。鬼頭宏:『人口から読む日本の歴史』、講談社、2000年、16-17頁。 我们姑且按照200名贵族及每户五口人计算,即奈良、平安时代贵族及其家属总计为1000人左右,这个数字在奈良时代45122万总人口中仅占0022%;平安时代人口增加,贵族不增反降,在64414万人口中的比例降至0016%。如果把范围放大,即把六位以下的所有下级官员都计算在内,平安时代的律令官人数字大概在1万人左右,连同其家属共计4万人,朧谷壽:『王朝と貴族』、61頁。 也仅占当时人口的062%,再把受年龄因素(“学令”规定大学及国学学生“取年龄十三以上,十六以下”)以及性别因素(女性没有入学资格)限制的人群去掉,可以想见,真正能够进入大学学习并有机会参与贡举的人是少而又少。

2国学的入学资格及人数

“职员令”规定,地方国学的学生定员按国之大小分配,“大国50人,上国40人,中国30人,下国20人”,学生“取郡司子弟为之”,井上光貞等校注:『日本思想史大系·3·律』、196、262頁。 普通百姓子弟只能在郡司子弟不足时,才有进国学学习的机会。“学令”之古记云:“问,郡司子弟不得满数若为处分,答,兼取庶人子耳。”黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』、444頁。 郡是国下面的行政单位,郡司是郡的行政官,包括大领、少领、主政、主账四级官员。根据平安时代中期汇集律令施行细则的法典《延喜式》记载,当时全国共有68个令制国,下辖591个郡,国史大辞典編集委员会:『国史大辞典』4、吉川弘文館、1984年、830、988頁。 郡司之设为大郡8人,上郡6人,中郡4人,下郡3人,小郡2人。井上光貞等校注:『日本思想史大系·3·律』、194-195頁。 若按平均46人计算,则591个郡的郡司总数为2719人。再按“职员令”规定的国学学生定员计算,全国68个令制国(大国13国,上国35国,中国11国,下国9国)的学额应为2580人。2719位郡司,2580個学额,一家一人还没有达到。我们无从知道郡司的子弟究竟有多少,但远超出2719这个数字是毫无疑问的,由2719位郡司的诸多子弟去分享国学的2580个学额,即使考虑到适龄因素及性别因素,显然也是不充分的,能有几多留给普通百姓子弟去填充不足呢?日本教育史学者久木幸男根据相关史料考察了8世纪30年代地处偏远地区的石见(现岛根县西部)、隐岐(现岛根县外岛)、萨摩(今鹿儿岛县)三地的国学情况,发现基本上都处于满员或接近满员的状态,久木幸男:『日本古代学校の研究』、玉川大学出版社、1990年、242-243頁。 其他地区至少也应该在这个水平之上,说明普通百姓子弟基本上是与国学无缘的。以上主要是根据律令的相关规定进行的推算,从国学的实际运营来看,由于财政支持不足及郡司子弟不少是原土著国造国造:大和时代由地方豪族担任的地方官。 的后代,很难接受入学学习儒家经典这样的新事物,加上具有汉学基础的师资严重不足等原因,奈良时代大部分时间并没有做到一个令制国设一所国学,而是三四个国才有一所国学。桃裕行:『上代学制の研究』、目黑書店、1947年、418頁。 进入平安时代,随着中央集权制的衰落,国学一直陷于不振状态,11世纪末至12世纪初便归于绝迹。这些都说明能参与贡举的人群十分有限。

通过以上对大学与国学入学资格及人数的分析,可以肯定日本贡举的制度在设计之初就将平民子弟阻挡在贡举的大门之外,将参与者局限于极少数特权阶层及地方官员子弟。这种现象的存在正是“还没有达到实施科举的阶段”就匆忙实施贡举的结果,也是日本受663年在“白村江之战”中败于唐和新罗联军的刺激,转而放弃与唐朝的竞争和对抗,全面学习大唐制度与文化的具体举措。只是不顾当时的国情采用“拿来主义”,其结果必然是打了不少折扣。可以说日本贡举在起点上就摈弃了科举的平等原则,进而堵塞了普通平民子弟进入仕途之路,也使贡举制因缺乏广泛的群众基础而无法具有像中国科举那样旺盛的生命力。

二、贡举的参与者始终以贵族为核心

日本的贡举制度,其制定与实施之初就与科举之平等精神相悖。由于参与者仅限于贵族与官僚子弟,其效果并不理想。在贡举实施后不久的天平二年(730)就有太政官奏文称:

大学生徒,既经岁月,习业庸浅,犹难博达,实是家道困穷,无物资给,虽有好学,不堪遂志,望请,选性识聪惠,艺业优长者十人以下五人以上,专精学问,以加善诱。《续日本纪》圣武天皇天平二年三月辛亥条。黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·2·続日本糸 己』、吉川弘文館、1935年、122頁。

奏文中所说的大学寮学生“家道困穷,无物资给”,在当时的条件下似不太可信,很可能是大学寮请求朝廷增加资助的借口,但那些进了大学寮的贵族子弟,学了好几年,仍然“习业庸浅”,说明贵族子弟们的学习状况不能令人满意。大学生的学习不能保证质量,就会直接影响到贡举的实施效果。为此,朝廷不得不做出调整,此前于神龟五年(728)在大学寮已经设置了文章博士,在原有主要教授儒家经典的明经道基础上增设了文章道,从730年开始招募文章生20人及明法生10人,其录取原则是“简取杂任及白丁聪慧,不须限年多少者”。「集·职员令」、黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』、80頁。 “杂任”包括舍人、兵卫、资人、卫士等,是官府中的低级职员,据《集解·赋役令》,杂任包括舍人(官员的护卫及生活服务)、兵卫(兵卫府的士兵)、资人(贵族府第中担任护卫和勤杂事务的侍卫)、卫士(从地方诸国军团选拔的轮流上京执行宫中警卫的士兵)、仕丁(每个里征二人,交替在都城服杂役者)。黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』、404頁。 白丁,顾名思义为无官无位的普通百姓。应当说这项改革具有相当开放的意义,尽管招生指标很少,却是对当初以五位以上贵族子孙及东西史部子为主的入学资格的否定,为普通百姓进大学寮学习,进而参加贡举提供了机会。但从实际实施来看,真正能够进入大学寮的平民出身者并不多。研究日本古代学制的学者桃裕行在其著作《上代学制之研究》中列举了从延历五年(786)到仁和三年(887)的百年间见于史籍的58名文章生的名字,其中并没有“杂任”及“白丁”出身者,而绝大多数是五位以上贵族子弟,仅有个别几人是六位出身,桃裕行:『上代学制の研究』、81-86頁。 恰如教育史学者久木幸男的评价,“杂任、白丁的入学规定,实际上并未将文学科、法律学科向民众开放,仅给了他们解放的幻想而已”。久木幸男:『日本古代学校の研究』、96頁。

如前所述,奈良时代的中下级贵族——被称为“通贵”的四位、五位贵族尚有资格参加贡举,但进入平安时代以后,随着朝廷内权力核心不断集中,朝政逐渐由三位以上贵族把持,中下级贵族上升的渠道也受到了限制。9世纪上半期,尤其是在迷恋汉学、诗赋的嵯峨天皇(809-823年在位)时期,汉文学在日本达到全盛,贵族们对文章道的垄断欲也凸显出来。文章道也称纪传道,指大学寮中教授中国的史学、文学,并撰写文章的课程,于730年开始招募文章生20人。如上所述,最初的招生标准是“简取杂任及白丁聪慧”,允许平民百姓的子弟入学。由于当时主要以汉文书写公文,朝廷及宫中飨宴等场合流行吟诗作赋,故讲授《文选》《尔雅》《史记》《汉书》等中国典籍、注重汉诗文写作的文章道引起众多贵族子弟的兴趣,很多人希望具有汉诗文方面的才能而获得更高官职,往往报名人数多而导致超员。鉴于这种情况,朝廷于弘仁十一年(820)对大学寮文章生的选拔制度进行了修改,一是仿照唐代“昭文、崇文两馆学生取三品已上子孙,不选凡流”昭文馆、崇文馆:唐收藏、校理典籍的官署名。昭文馆设于唐武德四年(621),置学士,掌详正图籍,参议朝廷制度礼仪,教授生徒;崇文馆设于贞观十三年(639),掌经籍图书,教授诸生。 的做法,对文章生的录取“取良家子弟,寮试诗若赋补之”。何谓良家子弟?“偏据符文,似谓三位已上”;二是在大学寮中“选生中稍进者,省更覆试,号为俊士,取俊士翘楚者,为秀才生者”。天长四年(827)六月十三日太政官符所引弘仁十一年十一月十五日官符“应补文章生并得业生复旧例事”。柿村重松注:『本朝文粹注釈』上、内外出版、1922年、212、215頁。 这一新制简单说来就是文章生的选拔把平民子弟排除在外,仅限于“良家子弟”——三位以上贵族子弟,其中取优秀者为俊士,再从中选拔秀才生——文章得业生,得业生,始设于730年,在文章生中选两名成绩优秀者,作为秀才、进士考试的候补者,后称为秀才生。一般在学习数年之后,经对策及第后任官。 比天平二年(730)“简取杂任及白丁聪慧”的原则是明显的倒退。这一做法的出现并非偶然,它与当时政权核心逐渐向三位以上贵族转移之趋势相一致。这一新制很快引起中下级贵族的反感,文章博士、正五位下都腹赤(789-825)为此上牒大学寮,进而经大学寮上解式部省,再奏太政官,批评这一做法“有妨学道”。都腹赤在牒中称:

大学尚才之处,养贤之地也。天下之俊咸来,海内之英并萃。游夏之徒,元非卿之子;楊马之辈,出自寒素之门。高才未必贵种,贵种未必高才。且夫王者用人,唯才是贵。朝为厮养,夕登公卿。而况区区生徒,何拘门资,窃恐悠悠后进,因此解体,又就中文章生中,置俊士五人、秀才二人。至于后年,更有敕旨,虽非良家,听补之俊士者。良家之子,还居下列。立号虽异,课试斯同。徒增节目,无益政途。又依令,有秀才、进士二科,课试之法,难易不同。所以元置文章得业生二人,随才学之浅深,拟二科之贡举。今专曰秀才生,恐应科者稀矣。望请俊士永从停废,秀才生复旧号,选文章生,依天平格。谨请处分。天长四年(827)六月十三日太政官符“应补文章生并得业生复旧例事”,柿村重松注:『本朝文粹注釈』上、215-217頁。牒:律令时代主典以上职员向上级提出的公文书;解:下级机构向上级机构提出的公文书。 文中“游夏”,是孔子的学生子游与子夏的并称,长于文学;“杨马”,指汉代文学家扬雄与辞赋家司马相如。

这篇牒文反映了两个问题:第一,作为正五位下的文章博士都腹赤针对大学寮放弃早前“简取杂任及白丁聪慧”的原则(尽管并没有真正落实),仅录取三位以上贵族子弟这一做法表示不满,这应该不仅是他个人的意见,而是代表了当时四位、五位中下级贵族的普遍心态,连这些“通贵”都感到三位以上是“贵种”,认为“贵种未必高才”,说明当时四位、五位贵族的地位已经与三位以上贵族产生了很大差距。第二,牒文中批评设俊士五人、秀才生二人的举措,是“徒增节目,无益政途”,担心参与考试者减少。他推崇原有的秀才、进士唐代科举因秀才考试难度大,故“高宗永徽二年,始停秀才科”(《新唐书》卷四四《选举志上》,中华书局1975年版,第1163页),此后进士科受到重视。而在中国受到追捧的进士考试在日本被认为考题难、及第者叙位低而缺乏吸引力,9世纪中期以后不再实施,但“进士”这一称呼并没有被废除,在文章道一枝独秀的局面下,作为文章生的别称继续存在,即考中文章生相当于中了进士,以至于后来逐渐演化出“进士”这一姓氏。 “二科之贡举”,请求恢复原有的“简取杂任及白丁聪慧”的原则。都腹赤的牒文经过层层上呈,最终由太政官中纳言春宫大夫良峰安世宣布“奉敕,依请”,可以理解为是对730年“简取杂任及白丁聪慧”原则的恢复,但是在贵族当道的背景下,地位不高的杂任及白丁即使能有幸入选文章生,也很难得到官职。837年(承和四年),大学寮通过式部省向朝廷反映,尽管按照“简取杂任及白丁聪慧”的原则选拔文章生,而“今诸生等器少歧嶷,才多晚成,至应文章之选,皆及二毛之初,而人虽贤良,未必位荫”,《日本纪略》仁明天皇承和四年七月丁丑条。黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·10·日本糸 己略』前篇、吉川弘文館、1965年、350頁。 意思是说白丁出身的文章生头发都熬白了,虽很有才华,却未必能够叙位、任官,也就是说他们根本无法与贵族子弟竞争。

以贵族为核心的贡举缺乏广泛的群众基础,带来日本科举不盛的必然结果。据延历二十一年(802)太政官奏文称:“建法以降,殆向百岁,二色出身未及数十。”黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』、506頁。 意思是说,从“建法”——701年《大宝律令》确立贡举制度后的100年间,“二色”——秀才、明经二科的及第者只有数十人而已。另据成书于12世纪初期的法令集《类聚符宣抄》记载,从庆云年间(704-707)到承平年间(931-937)这230多年中,经过方略试考取秀才者仅有65人。《类聚符宣抄》卷9“方略试”承平五年(935年)八月二十五日条:“谨捡案内,我朝献策者,始自庆云之年,至于承平之日,都卢六十五人。”『新訂増補国史大系·27·類聚符宣抄』、吉川弘文館、1936年、249頁。 平均算下来三年出不来一位秀才,选官的目的难以真正实现。

三、荫位制度削弱并瓦解了贡举

荫位制度是根据父祖官位而循例入仕的制度,也是对唐代门荫制度的模仿。不同的是唐代科举逐渐兴盛之日,就是门荫制度走向衰颓之时,日本的贡举恰恰相反,在以贵族為核心且参与者本来就很少的情况下,荫位制度进一步削弱了贡举,甚至加速了贡举的瓦解。

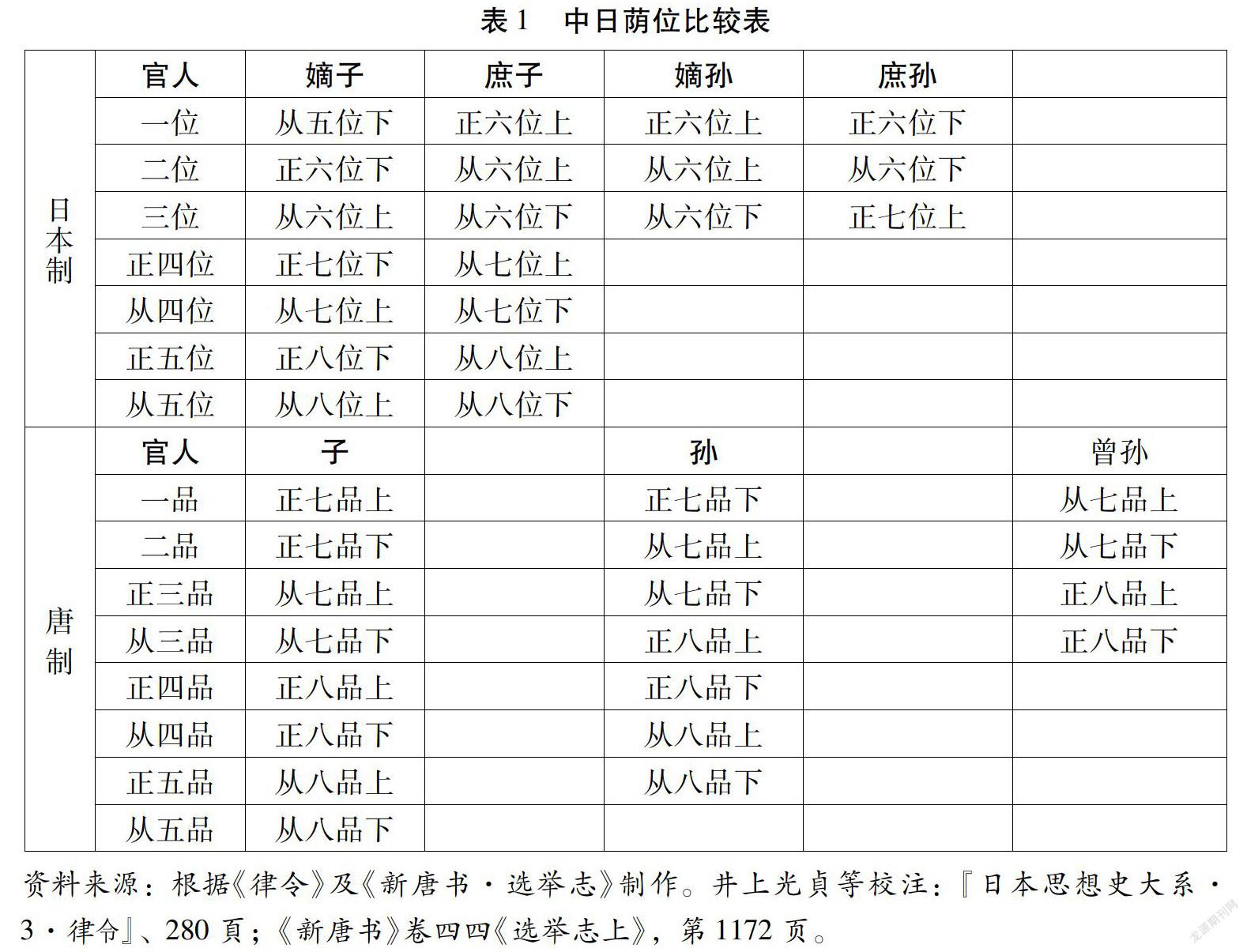

根据“选叙令”规定,五位以上贵族都有荫位资格,三位以上更可荫及孙辈。一般而言,普通官员的叙位年龄是25岁以上,“唯以荫出身,皆限年二十一以上”,井上光貞等校注:『日本思想史大系·3·律』、278頁。 叙位后便可根据“官位相当”律令时代任官实行“官位相当制”。所谓官位,即官与位,根据“集·官位令”,“职掌所事,谓之官,朝堂所居,谓之位”。获得官位的顺序是“凡臣事君,尽忠积功,然后得爵位,得爵位然后受官”,即根据与天皇关系的远近获得位,再根据位得到官职,“阶贵则职高,位贱则任下”。黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』、3頁。 的原则获任官职。与唐代的门荫相比(见表1),日本除了没有荫及曾孙这一条之外,多有优惠之处:一是荫位高于唐代同等级别,如唐代最高的一品官荫子正七品上,日本一位之子荫从五位下,唐代最低的从五品荫子从八位下,日本从五位荫子从八位上;二是日本荫位达于庶子、庶孙,即嫡庶无别,唐代只荫及子、孙、曾孙,显然不包括庶子孙;三是唐代门荫下取得散阶只是高官子弟跨入仕途的第一步,他们还要充任各种职役,在经过一段时间后,通过专门选考方可任官,参见杨西云:《唐代门荫制》,《大连大学学报》,1997年第1期,第30-34页。 日本的贵族子弟年满21岁便可根据父祖恩荫叙位并任官,不需经过职役锻炼。对于已经在大学寮学习的贵族子孙,也是“皆当年廿一,申送太政官,准荫配色”,而且“不论业成不,皆当申送”,黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』学、460頁。 即不论其学习成绩如何,都可以申报后叙位、任官。为了进一步“照顾”这些贵族子弟,“选叙令”还专门

做出规定,对参与秀才、明经考试成绩合格、并有荫位资格的贵族子弟可以加叙一阶官位,对于既有荫位资格,又在贡举中及第这样的“两应出身”者,选择从高叙位。井上光貞等校注:『日本思想史大系·3·律』、278頁。 正是这种对贵族传承最具实质性意义的荫位制度促进了“五位以上子孙,历代相袭,冠盖相望”黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』官位、14頁。 的世袭社会的形成。

律令国家的大学寮及贡举制度之设,是为了对贵族子弟进行教育,提高其修养,并选拔优秀者任官。但荫位制度的设立却背离了这一初衷,变成靠门第任官。在这种特权的荫庇之下,进入大学寮进而参与贡举并不是贵族子弟立身出世的唯一途径,他们不必经过数年的寒窗苦读,仅仅依靠父荫祖荫,就可以轻松拥有官位,故并不是所有贵族子弟都对进入大学寮学习有足够的兴趣,以至于朝廷曾多次督促贵族子弟进大学寮学习,例如:

圣武天皇天平十一年(739):“式部省荫子孙并位子等,不限年之高下,皆下大学,一向学问焉。”黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·2·続日本糸 己』、155-156頁。

平城天皇大同元年(806):“敕诸王及五位已上子孙十岁已上,皆入大学,分业教习。”《日本后纪》平城天皇大同元年六月条。経済雑誌社編:『六国史:国史大系·日本後糸 己·続日本後糸 己·日本文徳天皇実録』、経済雑誌社、1918年、84頁。

淳和天皇天长元年(824):“宜五位已上子孙,年廿以下者,咸下大学寮。”柿村重松注:『本朝文粹注釈』上、231頁。

可以想象,如果贵族子弟都对进大学寮学习持积极态度,何来朝廷三番五次催促甚至带有强制性地要求贵族子弟入大学寮学习?事实上,9世纪初期,朝廷已经注意到贵族子弟中不学无才的现状,如812年(嵯峨天皇弘仁五年)诏敕所言:

经国治家,莫善于文,立身扬名,莫尚于学。是以大同之初,令诸王及五位已上子孙十岁己上,皆入大学,分业教习,庶使拾芥磨玉之彦,雾集于环林,呑鸟雕虫之髦,风驰乎璧沼。而朽木难琢,愚心不移,徒积多年,未成一业。自今以后,宜改前敕,任其所好,稍合物情。《日本后纪》嵯峨天皇弘仁三年五月条。経済雑誌社編:『六国史:国史大系·日本後糸 己·続日本後糸 己·日本文徳天皇実録』、152頁。

这一诏敕透露出朝廷的无奈,无异于宣布对贵族子弟劝学政策的失败。贵族们既想垄断大学寮及贡举,其自身又缺乏学习动力和积极性,这是大学寮不振及贡举制实施不盛的根本原因。

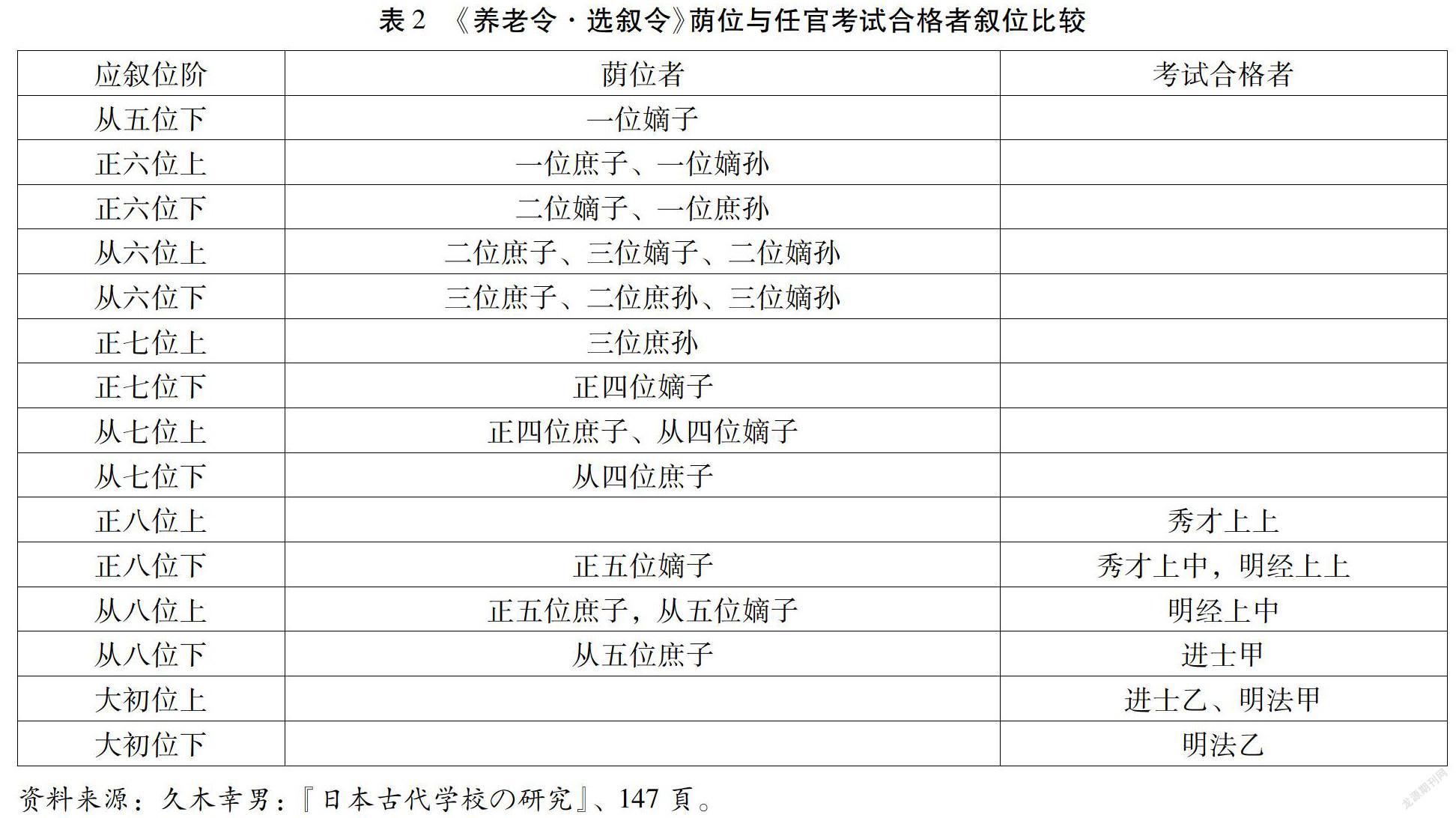

另一方面,贵族的荫位特权也阻碍了杂任白丁进入仕途,使贡举失去了通过考试选拔官吏的意义。根据荫位制度,五位以上贵族子孙,年龄21岁即可获取官位与官职,一位官员的嫡子可得荫阶从五位下,这是下级官员子弟或无官无位的白丁努力30年到50年也无法得到的。野村忠夫:『律令官人制の研究』、吉川弘文館、1967年、279頁。 再比如,贵族中最低的从五位官员子弟可得荫阶从八位上(嫡子)与从八位下(庶子),而经过贡举考试取得最好成绩的秀才最高叙位也只是正八位上(见表2)。至于没有贵族家庭背景、担任下级职务如舍人、资人、兵卫者,按照当时的考课制度,要到25岁以后才能从官位三十阶中最低的少初位下开始,经过少初位上、大初位下、大初位上,到晋升至从八位下,需要16年至32年时间。関晃:「律令貴族論」、『岩波講座日本歴史·古代·3』、岩波書店、1976年、50頁。 荫位制带来的贵族特权使贡举始终处于一种悖论状态:有资格参与贡举的贵族子弟缺乏积极性;难得进入大学寮学习的下级官僚子弟即使经过刻苦学习,经过贡举考试取得好成绩,也只能担任下级职务,甚至出现“白丁仅得留省,有位曾无所进”,即有位无官、等待任官的情况。面对仕途不畅的现实,下级官僚子弟及白丁进大学寮学习及参与贡举的积极性难免受挫,“因兹赴学之流,无意果业,苟规容身,竞为东西”,選叙令、黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·23·集解』、506頁。 9世纪初就开始出现大学寮的学生扎堆东西两曹而不能任官,导致不再努力学习的局面,科举的平等性及选拔人才的意义日渐稀薄。

四、门阀化与家业化促使贡举走向终结

以上所谈是贡举考生的情况,而贡举的考官——大学寮教师的门阀化、家业化更加速了日本的贡举走向终结。

由于文章道在奈良、平安时代是最受重视和欢迎的学问,在大学寮内对文章生教授汉文学及中国正史等科目的教官——文章博士的地位迅速提高。文章博士相当于唐朝的翰林学士,本来是正七位下的下级官员,在热衷汉诗赋的嵯峨天皇时期,于弘仁十二年(821)超过被称为大学寮“笔头博士”——明经博士的正六位下,跃升至从五位下,成为大学寮中地位最高的具有贵族身份的教官。文章博士还可以利用担任天皇侍讲、皇族侍读等机会接近天皇及权力高层,不少人官至公卿,其优势地位如成书于14世纪前期的公家有职故实有职故实:记载官制、官位、任官、仪式等方面的书籍。 书《职原钞》所载:“纪传道儒士之撰也,异朝殊重之。居此职者必转于参政也,又诏敕等悉学士之所书。”北畠親房:『職原鈔』、塙保己一編:『群書類叢』5、平文社、1991年、613-614頁。 由于担任文章博士是向上晋升的捷径,故围绕文章博士的竞争相当激烈,其门阀化倾向日益严重。如著名的公卿学者、担任文章博士的菅原道真(845-903)曾作古調诗“博士难”,兹录全文:

吾家非左将,儒学代归耕。皇考位三品,慈父职公卿。

已知稽古力,当施子孙荣。我举秀才日,箕裘欲勤成。

我为博士岁,堂构幸经营。万人皆竞贺,慈父独相惊。

相惊何以故,曰悲汝孤惸。博士官非贱,博士禄非轻。

吾先经此职,慎之畏人情。始自闻慈诲,履冰不安行。

四年有朝议,令我授诸生。南面才三日,耳闻诽谤声。

今年修举牒,取舍甚分明。无才先舍者,谗口诉虚名。

教授我无失,选举我有平。诚哉慈父令,诫我于未萌。元庆元年(877),时任式部少辅的从五位下菅原道真被任命为文章博士,879年,晋升从五位上,元庆四年(880)受命开始在大学寮授课,转年写下“博士难”。川口久雄等校注:『日本古典文学大系·72·菅家文草 菅家後集』、岩波書店、1966年、175-177頁。

从这首诗中可以读出不少信息,尤其是能了解当时大学寮内复杂的人事关系。在菅原道真刚成为文章博士的时候,人们都为他出任社会地位高且待遇优厚的官职表示祝贺,唯有担任过此职务的父亲因“畏人情”而表示担忧。接下来的诗句说明任职不久的他便有了亲身体验,“南面才三日,耳闻诽谤声”,即在大学寮内刚刚开始授课不久,就有人出来指责,反映出大学寮内的人际关系并非融洽。进入9世纪后,文章博士菅原是善、巨势文雄、都良香等人都利用公职带来的名利和地位来经营私塾,在菅原道真写下“博士难”的十多年前,大学寮内即“诸博士每各名家,更以相轻,短长在口,亦弟子异门,互有纷争”,《日本三代实录》清和天皇贞观十二年(870)二月十九日条。黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·日本三代実録』前篇、吉川弘文館、1977年、267頁。 学生们或出于对学问的追求,或看重某些利益,往往委身某“名家”之下。表面上他们有大学寮学生的“公”的身份,私底下却与文章博士结成个人间的师徒关系,门阀宗派由此产生。当然也有个别特立独行、不搞山头门户者,如下级官员出身的文章博士春澄善绳(797-870),面对大学寮内的学阀之争,谨慎行事,不办私塾,“谢遣门徒,恬退自守,终不为谤议所及”,然这位学问出众的文章博士却因其不搞门派团伙,最终落得“无继家风者”黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·日本三代実録』前篇、267頁。 的下场。

“教授我无失,选举我有平”,这是菅原道真对自己在文章博士任上尽职工作、公平举才的自我表白。透过诗句,可以从中了解到9世纪晚期主持贡举的文章博士有了两个特权,一是有权推举文章生晋升文章得业生即“举牒”,二是举送学生任官即“选举”。在“文章得业生”只有区区两个名额的情况下,能够得到教师、考官的推荐是多么难得的优遇。那些有“举牒”与“选举”权力的学阀往往只推举门人弟子,菅原道真也未能免俗。如《菅家文草》中就有如下记载:元庆三年(879)菅原道真“举牒”推荐门生、从八位下纪长谷雄“秀才之选,诚哉斯人”;883年(元庆七年),又推荐“稽古唯勤,日新可待”的文章生、从八位上巨势朝臣里仁“补得业生之阙”。川口久雄等校注:『日本古典文学大系·72·菅家文草、菅家後集』、587頁。 而对其他人的弟子则未必做到“选举我有平”,如文章博士巨势文雄的门人三善清行于881年参加方略试之际,巨势文雄举牒推荐“清行才名超越于时辈”,菅原道真作为考官则加以嘲笑,把“超越”二字改为“愚鲁”,大江匡房:「江談抄」、塙保己一編:『群書類叢』27、平文社、1993年、608頁。 导致三善清行落第。尽管两年后改判其及第,但从此埋下三善清行与菅原道真矛盾对立的种子。或许由于自己的亲身经历,三善清行对大学寮内的门阀化深恶痛绝,在天长四年(914)上呈醍醐天皇的“意见十二箇条”中,痛斥大学寮内的不正之风,尤其是“博士等每至贡举之时,唯以历名荐士,尝不问才之高下、人之劳逸,请托由是间起,滥吹为之繁生”。柿村重松注:『本朝文粹注釈』上、289頁。 在门阀化日益严重的情况下,即使有资格进大学寮的贵族子弟的命运也在一定程度上被掌握在那些有“举牒”与“选举”特权的学阀手中,“贡举”也就彻底失去了其择贤选才的本来意义。

大学寮的门阀化与家业化是相辅相成的。平安中期以后,专司教育与考试的大学寮呈衰落之势,私学趁机发展起来。私学主要由贵族创办,最初是在大学寮旁边建立的专供本族子弟住宿、学习的设施,也被称作大学别曹。如式部少辅兼大学头和气广世于平安时代初期创办的弘文院、右大臣藤原冬嗣创办的劝学院(821年)、右大臣橘氏公创办的学馆院(847年)、治部卿在原行平创办的奖学院(881年)等,都是当时有名的大学别曹。伴随着朝廷内官职家业化倾向的发展,在大学寮任教的博士也逐渐世袭化,各种学问成为被一家或几家垄断的家学。

但凡作为家业而存在的事情,其根本特征便是世袭。在当时世袭的官职中,菅江两家(菅原家与大江家)把大学寮文章院的掌门人变成世袭的家职最具代表性。文章院是大学寮内专为教授文章道而设的机构。据平安时代后期的诗文集《朝野群载》(编者三善为康)记载,“文章院者,始祖左京大夫清公卿,遣唐归朝之后,申请公家,初立东西之曹司,各分菅江之门徒”。黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·29·朝野群載』上、吉川弘文館、1964年、237頁。 “左京大夫清公卿”是菅原道真的祖父菅原清公(770-842),804年作为遣唐判官渡唐,805年归国后建议参照唐的昭文馆、崇文馆于834年前后在大学寮内设立文章院,分设东西学曹。“菅江二家为其曹主,诸氏出身之儒访道于此二家而已”,“尔后二百年来箕裘之业于今不绝”,三善為康:「朝野群載」、黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·29·朝野群載』上、237頁;大江匡衡:「江吏部集」、塙保己一編:『群書類叢』9、平文社、1992年、218頁。 形成明显的曹主世袭之势,菅家掌西曹,大江家掌东曹,其他氏族也逐渐固定在两家势力支配之下。虽说菅江两家平分秋色,但大江家祖大江音人(811-877)是菅原清公的弟子,故菅家势力及影响更胜一筹。菅原清公有“儒门之领袖”的美誉,除大江音人之外,“诗家之宗匠”小野篁及著名的公卿学者春澄善绳等“在朝之通儒”等,“上卿良吏儒士词人,多是门弟子也”。経済雑志社編:『国史大系·6·日本逸史 扶桑略記』、経済雑志社、1897年、606頁。 其后人皆承其衣钵,以文章道为家职。他们一方面在大学寮担任文章博士之公职,一方面开设家塾私传弟子。菅原道真曾著“书斋记”,描述在自家宅邸内的书斋“山阴亭”招生讲学的盛况。出自此处的秀才进士“首尾略计近百人”,“其名弥盛”,“门徒数百,充满朝野”,仅官至纳言者即有藤原道明、藤原扶干、橘清澄、藤原邦基等人。「菅家伝」、川口久雄等校注:『日本古典文学大系·72·菅家文草 菅家後集』、75頁。 或许由于菅原道真博学多才,深得宇多天皇宠信,从而升迁顺利,也或许由于菅家弟子势力过大,“累代儒家,其门人子弟半于诸司”「善相公奉左丞相书」、柿村重松注:『本朝文粹注釈』上、1022頁。 等原因,菅原道真遭到左大臣藤原时平等人的嫉恨与诬告,于901年被左迁至九州大宰府任大宰权帅,903年抑郁而死。此后,大江氏在大学寮逐渐取代了菅氏的地位,继续世袭文章博士及在文章院的职务。但菅氏后人仍长时间掌管大学寮西曹,长子高视任大学头,五子淳茂、孙在躬、为时均是文章博士,「菅原氏系図」、塙保己一編:『群書類叢』5、253-254頁。 因此当代学者称菅原氏家族为“世袭之魁”。桃裕行:『上代学制の研究』、341頁。

宽平六年(894)日本停止了遣唐使派遣之后,来自中国的新学问的输入事实上已经终止,意味着文章道的发展要素濒于枯竭。在这样的背景下,由世袭学阀掌控下的大学寮及贡举到平安时代中后期已经流于形式,式部大辅三善清行在914年的“意见十二箇条”中已指出了大学寮的式微状态:“大学寮是迍邅坎壈之府,穷困冻之乡。遂至父母相诫勿令子孙齿学馆者也。由是南北讲堂鞠为茂草,东西曹局而无人。”柿村重松注:『本朝文粹注釈』上、285頁。 朝廷为振兴大学寮及贡举,在927年编撰完成的《延喜式》中规定,“凡补文章生者,试诗赋,取丁第已上。若不第之辈,犹愿一割者,不限度数试之”,経済雑志社編:『国史大系·13·延喜式』、経済雑志社、1900年、606頁。 即在文章生试评判标准甲、乙、丙、丁、不第五个档次中,只要考中丁第就算合格,还允许不第者再考,且次数不限,说明文章生的考试已经形同虚设,那么再由这些人去参加式部省贡举考试会是什么结果?只能说贡举已经名存实亡。据《类聚符宣抄》承平五年(935)八月二十五日条记载:“宽平(889-897)以后,只有儒后儒孙,相承父祖之业。不依门风,偶攀仙桂者,不过四五人而已。”黑板勝美等編:『新訂増補国史大系·27·類聚符宣抄』、吉川弘文館、1936年、249頁。 平安时代末期公卿藤原赖长在其日记《宇槐记抄》中也写道:“近代儒士多无才者,是依父举优其子。不论才不才,给学问料是也。所望之辈奉试者,无举无才之子也。”转引自桃裕行:『上代学制の研究』、281頁。 贵族特权、学阀垄断、家业世袭,种种因素交织在一起,贡举的考试选官之职能丧失殆尽。1177年,大学寮毁于火灾,朝廷已无力再予复兴。此后不久日本进入武家社会,学问基本荒废,贡举制度遂退出日本历史舞台。

结 语

科举制度是中华文明的产物,尽管在后来实施过程中出现了不少弊端,但是通过考试竞争来选拔人才的制度本身所具有的进步性及平等性是不可否认的。在中国周边国家中,日本是最早实施科举,也最早终结了科举的国家。日本的贡举从兴到亡的过程就是其贵族化的过程。有日本学者曾经这样评价:“贡举是对科举的移植,这一点自不待言,但是相当简略化。”久木幸男:『日本古代学校の研究』、62頁。 在社会条件、文化基础都比较落后的条件下实施贡举,不得不根据自身条件改变其形式,把贡举与初创的官學教育结合在一起,把贡举的参与者局限在以贵族子弟及地方官员子弟为主的大学及国学的学生范围内,从一开始就设立了身份限制,摈弃了科举的平等原则。由于律令官僚制度随着天皇制中央集权制度的衰落而让位于贵族制度,维护贵族特权与世袭性的荫位制度,门阀化与官职家业化都削弱了贡举并最终导致其瓦解。

中国科举制的特点在于其相对平等性,忽略门第出身,便于在全社会范围内选拔人才,使寒门子弟也有可能步入仕途,有利于人才的不断更新。而日本的贡举制度自始至终都是服务于贵族制度的,因此仅仅存在于贵族处于辉煌时期的奈良、平安时代,最终随着贵族的衰落而走向终结。贡举在日本历史上只是短暂存在的根本原因,在于科举制度的平等精神与贵族世系决定一切的传统相距太远。中国实施科举制加速了贵族的消亡,而日本恰恰相反,是贵族瓦解了科举制。可以说,日本贡举制度的存与废,是诠释日本贵族制社会结构的关键之所在。

責任编辑:宋 鸥

Abstract: Among the neighboring countries of China, Japan was the first to implement and end the imperial examinations. In ancient Japan, the level of social and cultural development was relatively backward. Under this circumstance, the Japanese government imitated the Tang Dynastys system of civil examinations for government degrees, and integrated this system with the newly established official education structure. The nobility played the core role in this examination system and the commoner had been excluded from it. Due to the hereditary system, the aristocratic heirs can easily obtain the official position by succession. They have no much desire in entering the Daigaku-ryō or participating in the examination, which resulted in the decline of this examination system. The noblization of examiner and teacher of Daigaku-ryō accelerated the disintegration of this examination system. Japans civil examinations for government degrees had always served the nobility, so it only existed in the nobles’ glorious period of Nara and Heian era, and eventually came to an end with the decline of the nobility.

Key words: civil examinations for government degrees; Daigaku-ryō; noblization; the hereditary system; long-established family