生态文明视域下环境管理制度创新研究

2019-09-10杨静

杨静

摘 要:环境管理制度创新是我国生态文明建设进程中有效应对环境污染、生态破坏和平衡生态环境保护与经济发展关系的必然选择。本文基于生态文明理念阐述了环境管理制度创新的必要性,辩证分析了环境政策法律化与环境法律政策化的关系,进一步阐明了现行环境管理制度中存在的问题,对环境管理制度的创新设计思路进行了分析,从环境政策和环境法律两个方面分别提出了制度创新建议,以期为进一步提升环境管理成效提供理论依据和借鉴。

关键词:环境管理;环境政策;环境法律;生态文明;制度创新

中图分类号:X321 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2019)05-0156-03

Abstract: The innovation of environmental management system is an inevitable choice to effectively deal with environmental pollution, ecological destruction and balance the relationship between ecological environment protection and economic development in the process of ecological civilization construction in China. Based on the concept of ecological civilization, this paper expounded the necessity of innovation of environmental management system, dialectically analysed the relationship between legalization of environmental policy and legalization of environmental law, further clarified the problems existing in the current environmental management system, analysed the innovative design ideas of environmental management system, and put forward suggestions for institutional innovation from two aspects of environmental policy and environmental law. It is hoped that this paper can provide theoretical basis and reference for further improving the effectiveness of environmental management.

Keywords: environmental management;environmental policy;environmental law;ecological civilization;institutional innovation

1 生態文明视域下环境管理理念嬗变

党的十八大报告对推进中国特色社会主义事业作出“五位一体”的总体布局,尤其是把生态文明建设提升到与经济建设、政治建设、文化建设和社会建设并列的战略高度,建立了基于生态文明理念的发展成果评价标准,提出构建人类命运共同体的思想,为世界和人类发展指明了前进方向。党的十八大以来,习近平总书记对中国特色社会主义生态文明进行了大量的理论思考,提出了一系列新观点和新论断,尤其是在党的十九大报告进一步强调了建设生态文明对中华民族永续发展的现实意义,并阐明了生态文明建设的目标、原则、方法等[1],形成了习近平生态文明思想。目前,生态文明理念已经成为当前我国社会建设的重要价值取向和崇高追求。其中,环境管理是生态文明建设的重要抓手和推进点,环境管理制度的有效实施将直接影响环境管理成效,进而影响生态文明建设进程。

环境管理主要有以环境污染控制、环境质量改善、环境风险防控等3种目标导向的环境管理模式。20世纪80年代以来,大部分发达国家基本上采用环境质量改善为目标导向的环境管理模式,实施更为严格的环境质量标准,“倒逼”经济结构调整,以实现经济绿色发展[2]。21世纪以来,发达国家更加关注生态安全和人类健康,逐渐形成了以环境风险防控为目标的环境管理模式[2]。长期以来,我国环境管理模式基本上仍然以污染控制为目标导向,这种被动的防控模式已经严重制约了经济社会高质量发展,难以持续有效地削减环境压力。只有创新现行环境管理制度,才能积极响应习近平新时代生态文明思想,进而有效保障人民对美好生态环境的新追求。

环境管理制度涵盖环境政策和环境法律。面对日益严峻的环境压力,越来越多的学者认为,环境案件违法成本低、守法成本高、执法失之于宽,没有有效地遏制环境案件频发态势,期望在环境犯罪立法方面降低环境犯罪入罪门槛、设置针对性的环境犯罪罪名、合理配置制裁方式,以发挥环境犯罪刑事规制的震慑威力。甚至有不少学者超越了以人为中心的传统法益保护理念,支持以生态主义为中心的生态法益(环境法益)保护的立法理念,并提出了一系列环境犯罪立法完善建议[3-5]。事实上,在环境管理实践中,环境政策和环境法律这两种最重要的环境管理制度工具,一直存在环境政策法律化和环境法律政策化的倾向。众所周知,法律是制度性和普遍性规范,政策是工具性和特殊性规范[6]。然而,在我国环境法治实践中,虽然环境政策发挥着重要的制度工具作用,但其作用的无限放大必将与依法治国之基本要义相悖。以“区分”为标准建立的各种精致化制度规范是保障法治目标实现的基础,就环境法治而言,体现为环境政策与环境法律这两大制度工具系统之间“边界”的划定[7]。我国环境管理实践中仍然保持甚至强化环境政策对环境法律的过度“入侵”[7],这就凸显了合理划定环境政策与环境法律之间界限的必要性。

2 现行环境管理制度的缺陷

现行环境管理制度存在着诸如难以满足环境质量需求、缺乏整体协调性和统一性、环境管理制度执行情况有待改善、环境立法技术程度不高、环境执法力度不足等方面的问题。显然,传统的环境管理制度与“五位一体”总体布局要求还有较大差距。针对上述环境管理制度的缺陷,学者们已进行了深入研究。由此,本文着重分析环境管理制度存在不足之處的基础性原因。显然,我国尚未真正确立以环境风险防控为导向的环境管理模式,而环境管理制度只有建立在环境风险防控的基础之上才能有的放矢并发挥监管作用。只有建立创新完善的以环境风险防控为导向的管理制度,才能彻底解决以往两种管理模式的弊端并大幅提升环境管理有效性。环境管理新模式必然需要创新的环境政策和环境法律,而环境风险防控的核心不是环境污染总量控制、质量控制,而是环境风险预警、预测,这就要求在制定环境管理制度时选择新的评价标准。

3 生态文明视域下现行环境管理制度的创新

3.1 环境管理制度创新原则及创新设计框架

就国内外环境管理制度的演进而言,建立以环境风险防控为导向的环境管理制度符合“五位一体”总体布局要求,遵循了生态文明理念和生态文明建设的内在需求,这也是环境管理制度创新的基本原则。已有研究表明,环境风险评估能以生态承载能力或者生态保护红线作为标准。然而,生态承载能力计算或者生态保护红线划定需要相关科技支撑,因而,推动科技创新与环境政策结合是必要的[8],这也是环境管理制度创新的原则。前述内容已经涉及环境政策和环境法律的界限划定,这是环境管理制度创新的有效性原则。

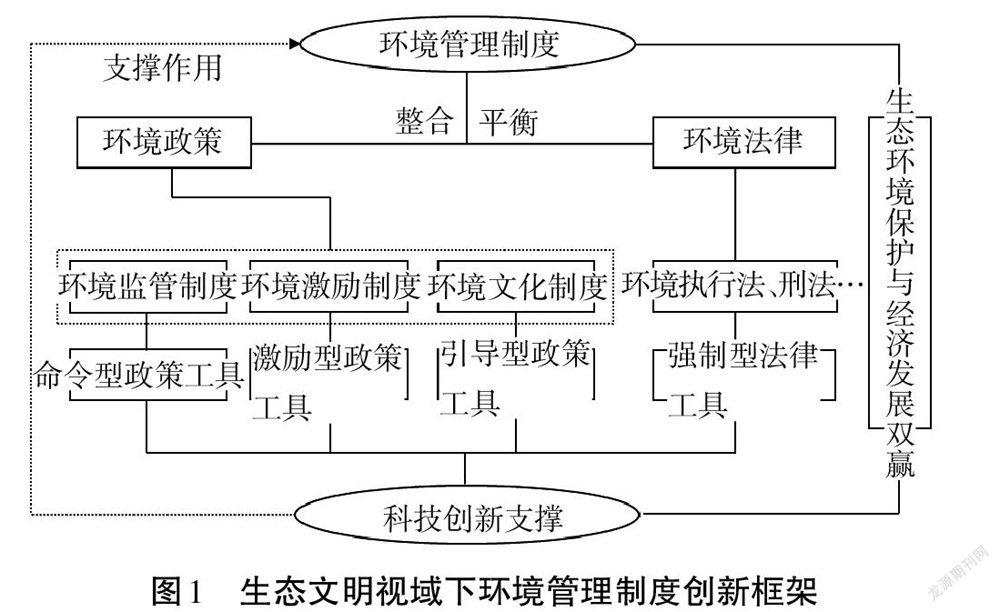

基于上述原则,有效平衡经济发展和环境保护,根本出路就是基于科技创新制定环境政策,并科学划分环境政策与环境法律之间的界限,做到科技创新驱动政策转型、兼顾环境政策法律化的稳定性与环境法律政策化的灵活性,从而促进环境管理制度的有效性。生态文明视域下环境管理制度创新框架如图1所示。

3.2 生态文明视域下环境管理制度创新方向

3.2.1 环境政策与环境法律认识创新。源自政治系统的环境政策和源自法律系统的环境法律在目前的环境管理中均发挥着重要作用,且具有不可替代性,两种制度工具既相互联系又相对独立。然而,我国环境管理实践中存在着大量的绝对化、单一化情形,这实际上阻碍了环境保护目标的实现。我国环境法律制度以2014年《环境保护法》修订案的通过为标志,显著体现了生态文明理念这一环境政策烙印。事实上,在此之前,环境政策相较于环境法律发挥了更为重要的作用。换言之,环境政策与环境法律之间的作用界限始终没有明确[7]。环境法律政策化和环境政策法律化都是环境政策和环境法律之间有效衔接的重要途径,因为不同制度工具之间的功能互补极为重要。环境政策法律化旨在利用环境法律的稳定性机能在环境管理过程中稳定、持续地发挥环境保护与治理的基本价值。通过环境政策法律化可以确定环境行政边界,进而引导和监督行政施政符合环境法治目标,同时也是环境立法立体化的重要途径[7]。而环境法律政策化可以激发环境法律的灵活性,其核心是环境法律实施中对环境政策的偏好及适用,进而呈现出整体政策化倾向。显然这并非是去法律化、复政策化,而是基于增强环境法律制度功能而进行的相关环境政策的积极吸收,这是利用环境法律政策化的灵活性来实现环境管理目标。基于价值考量,环境法律的政策化和环境政策的法律化是协调二者之间价值失衡的基本路径。

3.2.2 科技创新支撑下的生态保护红线政策在环境法律制度中的融合创新。正是基于上述认识创新,可以从新的视角认识生态保护红线政策。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中专章划定生态保护红线,建立了国土空间开发保护制度。2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(以下简称《意见》)指出,生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能,必须强制严格保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。其成为《环境保护法》修订案的创新制度[9]。生态保护红线可以有效避免《环境保护法》立法相对完善而执法不力的问题,是生态文明建设进程中的重大制度创新[10]。

由诸多环境要素构成的生态系统是一个有机整体,而以环境要素为规制对象导致生态管理碎片化,无法做到生态系统的综合、整体保护管理。生态保护红线转变了现有的环境管理模式,体现了环境风险防控导向,避免了环境要素管理的单一性、分散性弊端,实现了环境管理转向整体的生态系统和生态空间管治。同时,生态保护红线考虑整体性、统筹性,环保部门单一主管,大大降低了生态保护红线实施成本,保障了生态安全。生态保护红线的划定是以生态承载力为基础的,这需要科技创新驱动生态承载力的准确估测。生态保护红线就是用生态承载力的方法精算出保护地范围以维护生态安全、保障可持续发展。生态承载力是生态系统的自我维持、自我调节能力,资源与环境的供应与容纳能力及其可维持的社会经济活动强度和具有一定生活水平的人口数量[11]。

生态保护红线并不是孤立存在的,与其他环境法律制度相互联系、相互作用,但又存在差异。系统规划为生态保护红线和环境法律制度的融合提供了有效路径。实际上,系统规划是一种顶层设计,是在法律制度层面上开展生态红线规划,是以生态系统的整体性、生态红线的优先性、法律制度的融合性为契合点,有组织地保障生态安全[9]。在生态保护红线框架下,结合系统规划方法,确保生态保护红线规划作为优先次序,协调生态保护红线区与其他受法律保护的生态区之间的关系以及生态保护红线关键参与者之间的关系,并有效避免生态保护红线覆盖范围与管理可能存在的缺陷[9]。

总体而言,从2014年《环境保护法》修订案的创新制度到中共十九大报告中明确生态保护红线划定工作,这促进了生态环境保护开始转向整体的生态系统与生态空间管治。生态保护红线突破了以环境要素作为单一衡量标准,而是以生态空间与生态系统的整体性保护作为新的衡量标准,这在立法理念、管理模式、制度衔接方面对环境管理制度进行了创新。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[1].人民日报,2017-10-28(01).

[2]周生贤.探索有中国特色的环境管理新模式[J].人民论坛,2012(15):8-10.

[3]赵秉志,詹奇玮.当代中国环境犯罪立法调控问题研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2018(4):12-22.

[4]赵秉志.中国环境犯罪的立法演进及其思考[J].江海学刊,2017(1):122-132.

[5]帅清华.环境伦理的嬗变与环境刑法的法益[J].西南政法大学学报,2015(2):90-97.

[6]胡平仁.法律政策学的学科定位与理论基础[J].湖湘论坛,2010(2):24-27.

[7]郭武,刘聪聪.在环境政策和环境法律之间:反思中国环境保护的制度工具[J].兰州大学学报(社会科学版),2016(2):134-140.

[8]陈红喜,刘东,袁瑜.生态文明视域下政府环境管理制度创新研究:基于推动科技创新视角[J].科技进步与对策,2013(20):89-93.

[9]莫张勤.生态保护红线在环境法律制度中的融合与创新[J].生态环境学报,2018(3):588-594.

[10]陈海嵩.生态保护红线的规范效力与法治化路径[J].现代法学,2014(4):85.

[11]高吉喜.可持续发展理论探索—生态承载力理论、方法与应用[M].北京:中国环境科学出版社,2002.