我国沿海地区重特大海洋动力灾害应对策略研究

2019-09-10石先武方佳毅刘珊张建东

石先武 方佳毅 刘珊 张建东

摘要:我国沿海地区是极端天气和气候事件易发频发区,也是重要的人口和经济聚集地。在全球气候变化背景下,风暴潮、海浪、海冰和海啸等海洋动力灾害的形成机理、发生规律、时空特征、损失程度呈现出新的特点,重特大海洋动力灾害对我国沿海地区造成的威胁不容忽视。文章阐述海洋动力灾害时空分布特征,在分析我国沿海地区应对海洋动力灾害现状基础上,提出我国沿海地区应对重特大海洋动力灾害的对策与建议:建议开展重特大海洋动力灾害防御相关立法研究,制订国家层面应对重特大海洋动力灾害专项应急预案,建立健全重特大海洋动力灾害保险风险补偿机制以及提升重特大海洋动力灾害科技支撑能力。

关键词:海洋动力灾害;重特大;时空分布;应对策略;风险转移

中图分类号:P7文献标志码:A文章编号:1005-9857(2019)05-0032-05

Spatial-temporal Distribution and Countermeasures of Major and Severe Marine Dynamic Disasters in the Coastal China

SHI Xianwu1,2,FANG Jiayi3,LIU Shan2,ZHANG Jiandong2

(1.Zhejiang University,Hangzhou 310058,China;

2.National Marine Hazard Mitigation Service,MNR,Beijing 100194,China;3.School of Geographic Sciences,East China Normal University,Shanghai 200241,China)

Abstract:Coastal areas in China are prone to frequent natural disasters and also important population and economic centers.Under the background of global climate change,the mechanism,frequency,temporal and spatial patterns,and losses of coastal and marine dynamic disasters such as storm surges,waves,sea ice,and tsunami are showing new characteristics.The threat of major and severe coastal and marine dynamic disasters in coastal China can not be ignored.This paper elaborated the temporal and spatial distribution of coastal and marine dynamic disasters.Based on the analysis of the status quo of coastal China in response to coastal and marine dynamic disasters,the countermeasures and suggestions to against major and severe coastal and marine dynamic disasters were proposed,including carrying out research on relevant laws and regulations,formulating a national-level special emergency plan,establishing the insurance compensation mechanism system,and improving the science and technology support ability for major and severe coastal and marine dynamic disasters.

Key words:Coastal and marine dynamic disasters,Extremely large,Spatial-temporal distribution,Countermeasures,Risk transfer

0引言

海洋災害已对沿海地区造成巨大的人员伤亡和经济损失,例如2004年印度洋地震-海啸导致14个国家共计23万人死亡和181.28亿美元直接经济损失,对当地旅游业、渔业和生态环境影响巨大[1]。2005年美国卡特里娜飓风风暴潮灾害链使美国新奥尔良市防洪堤决口,市内80%的地区受淹,在全美造成1 330人死亡,经济损失达960多亿美元[2]。2011年3月11日,日本福岛地震海啸灾害链造成日本约1.4万人死亡,地震引起的核电站爆炸以及其他次生灾害大大影响了灾后救援和恢复重建,也对当地的海岸带生态环境造成重大破坏,同时给全球生产链、供应链和全球股市带来巨大的冲击[3]。当前,在全球气候变化背景下,极端天气气候事件明显增多,风暴潮、海浪、海冰、海啸等海洋动力灾害的形成机理、发生规律、时空特征、损失程度呈现出新的特点。

我国沿海地区受季风天气系统和极端天气事件的影响,是海洋灾害易发和频发区。重特大海洋动力灾害虽然发生频率低,但往往会造成巨大的人员伤亡和财产损失。自20世纪80年代以来,我国近海及海岸带区域的海洋灾害损失年均增长近30%,是各种自然灾害造成经济损失中增长最快的[2]。随着“一带一路”计划展开,我国参与经济全球化程度提高,沿海地区工业化和城镇化进程加快,人口密度和社会财富急剧增加,海洋资源开发利用活动日益频繁,频发的海洋灾害为我国沿海区域发展和海洋开发带来严峻的挑战[4]。由此可见,我国沿海地区重特大海洋动力灾害发生的可能性不容忽视,随着沿海地区社会经济和人口的快速发展,面临的海洋灾害风险也越来越大,如何科学应对沿海地区重特大海洋动力灾害的威胁成为我国海洋防灾减灾中亟待解决的重要课题。

1海洋动力灾害时间分布特征

本研究收集了包括风暴潮、灾难性海浪和海冰3类海洋动力灾害数据,数据主要来源是《中国海洋灾害公报》[5],海啸近年在我国沿海发生频次较低,目前无灾情统计记录。为了使经济损失具有可比性,经济损失通过居民消费价格指数逐年订正,统一订正到了2016年价格。在此基础上,分析我国沿海海洋动力灾害时空分布特征。

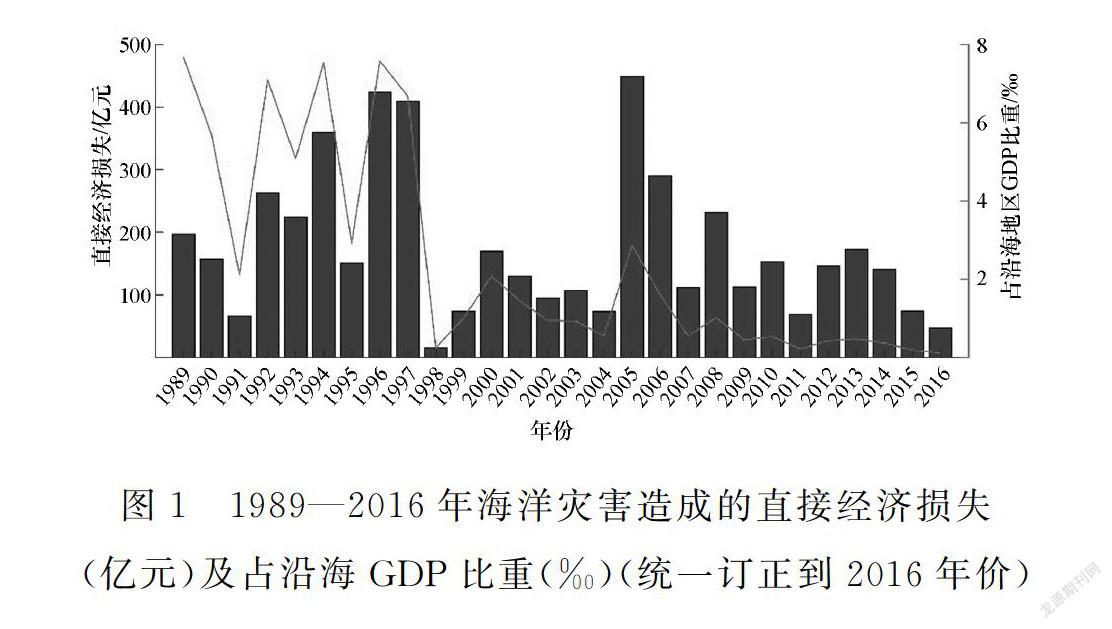

1989—2016年海洋动力灾害已造成4 911亿元直接经济损失,平均每年造成的直接经济损失达到175亿元。其中风暴潮灾害是造成经济损失最多的灾种,占比高达94%,海洋动力灾害造成的直接经济损失无明显的趋势,但其占沿海GDP的比重呈现显著变小趋势(图1)。在过去的28年里,海洋动力灾害已经造成了8 469人死亡(包括失踪),平均每年302人。人员死亡主要是由风暴潮(4 370人)和灾难性海浪(4 099人)造成,其中“9417”号台风风暴潮仅在浙江省就导致1 216人死亡。

图11989—2016年海洋灾害造成的直接经济损失(亿元)及占沿海GDP比重(‰)(统一订正到2016年价)

海洋动力灾害造成人员伤亡的主要原因是:①致灾因子危险性高,孕灾环境复杂,台风夜间登陆,风暴潮与天文大潮叠加,同时风力强、暴雨量大,洪水位高;②沿海人口集聚,房屋分布密度大,海水淹没容易造成农房连片倒塌,居民抗灾能力差;③沿海部分区域工程防护措施设防标准偏低,一旦发生海堤溃决容易导致级联效应,造成更多海堤被损坏引发沿岸大面积淹没;④因灾死亡人口普遍社会脆弱性高,老人凭经验不愿避险,外来人口不熟悉当地地形惊慌逃生,盲目为抢救资产而遇难身亡[6]。

2海洋动力灾害空间分布特征

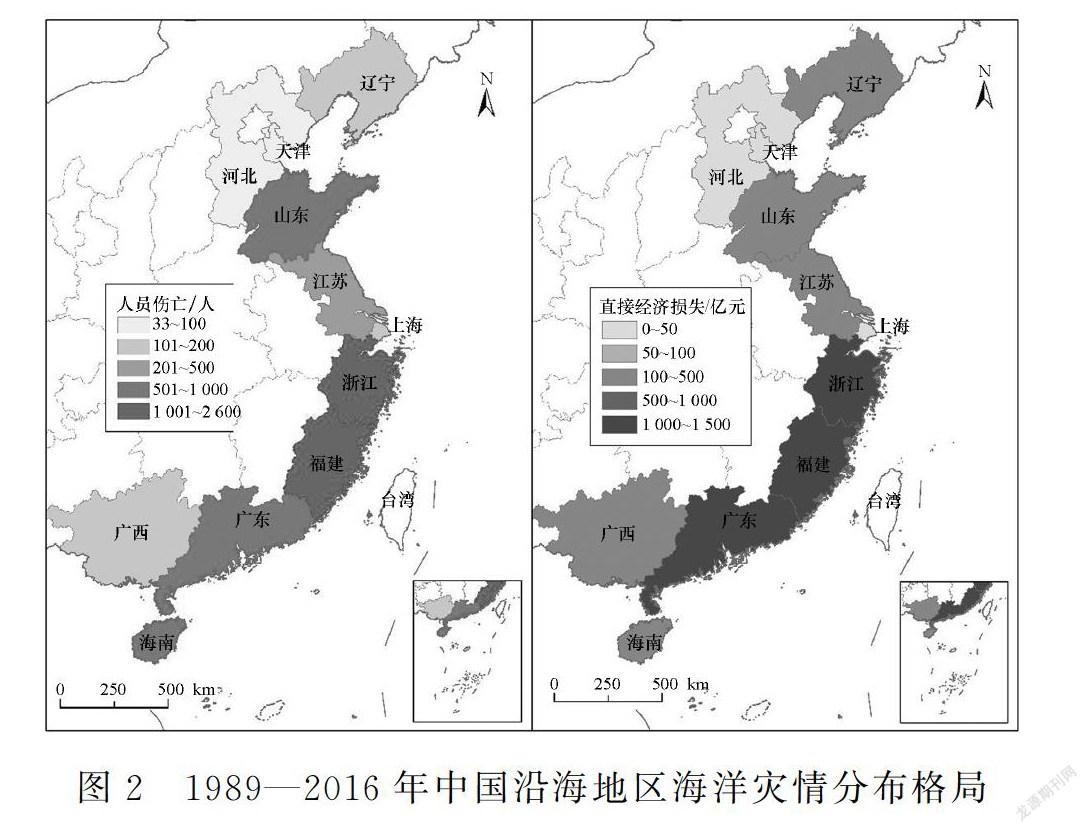

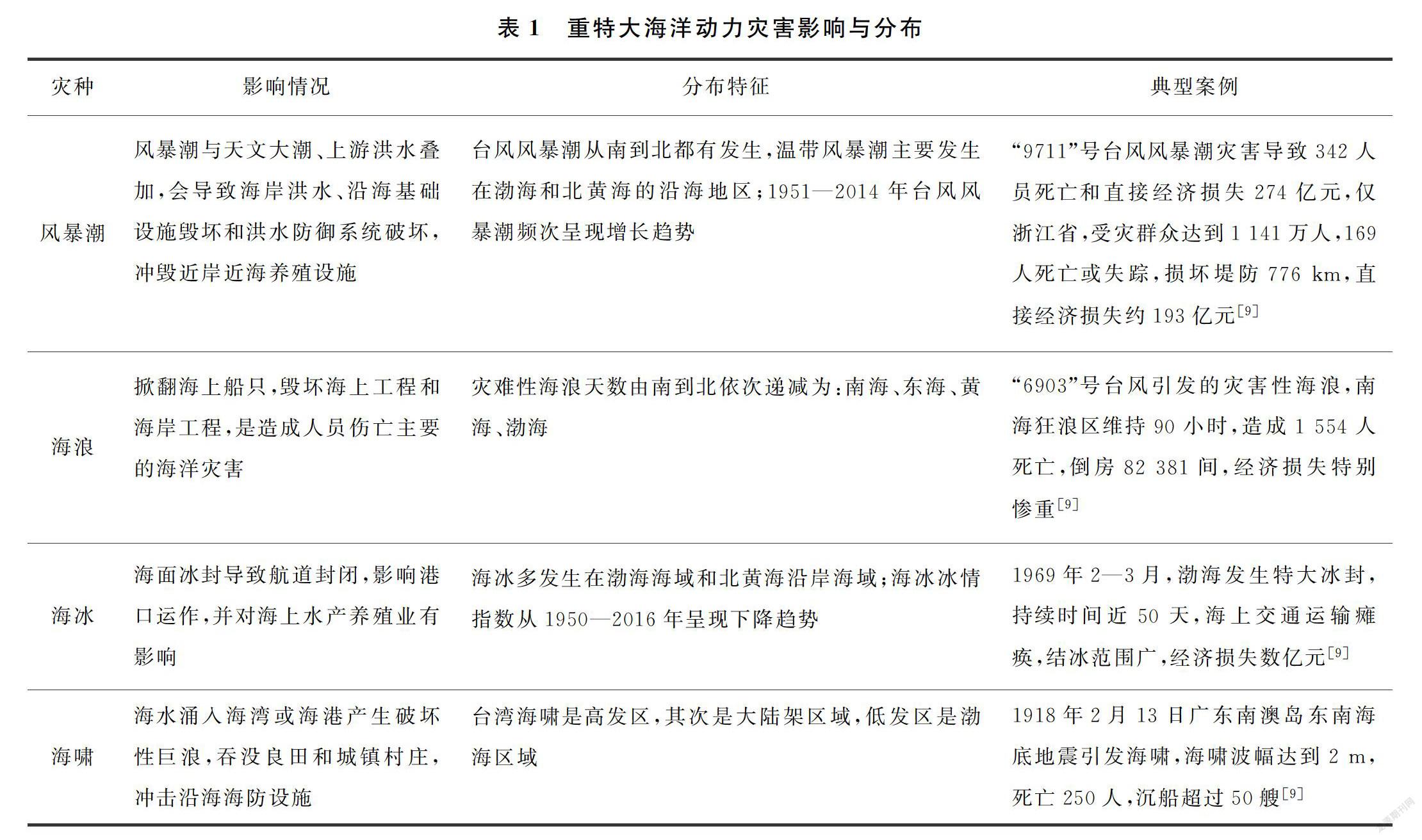

我国沿海地区海洋动力灾害造成的经济损失和死亡人口呈现明显的空间分布特征。如图2所示,在统计区间内浙江、福建、广东是海洋动力灾害造成直接经济损失最多的3个省份,占全国沿海直接经济损失比例达到84%,这3个省份直接经济损失总值均超过1 000亿元。浙江、福建、广东、山东和海南是因海洋灾害死亡人数最多的省份,约占全国的88%,其中浙江和福建统计区间内死亡人数均超过了1 000人,这也是我国沿海地区受风暴潮和海浪影响最严重的两个省份。表1对我国沿海重特大海洋动力灾害影响和分布特征进行了概述,风暴潮和海浪引发的重特大海洋动力灾害最为频发,海冰多发生在渤海海域和北黄海沿岸海域,从表中典案例可发现历史上风暴潮、海浪、海冰、海啸都在我国沿海地区引发过重特大海洋动力灾害。对比图2,海洋动力灾害损失的地区差异显著,尽管沿海地区人数不断增多,但绝对死亡人数和相对死亡人数都呈现出显著地减少趋势,2000年后减少趋势尤为明显,主要由于20世纪以来沿海社会抗灾能力和应急响应能力的不断提高,应急转移、灾害预警等措施落实到位[7-8]。

3重特大海洋动力灾害应对现状及存在的问题

3.1法律法规及应急预案支撑应对重特大海洋动力灾害能力不足

我国的灾害管理体系是自上而下模式,即在中央政府领导下的相关部委主导的灾害管理制度。其基本原则为“统一领导、分级负责、条块结合、属地管理”,由政府统一负责制定和实施有关灾害管理的政策、法规和规划,為地方减灾工作提供依据。然而尚未有专门针对海洋灾害防御的法律法规,导致开展相关工作的过程中无法可依。各级政府在面对跨区域重特大海洋动力灾害的复杂局面时,各机构、各区域往往各自为战,相互间没有进行很好的配合与协调,造成大量资源的闲置、浪费以及重复配置,协调力与资源整合力严重不足,缺乏合理的应对保障机制。2015年国家海洋局发布了《风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案》[10],但该预案主要规定了风暴潮、海浪、海啸、海冰等海洋动力灾害应急期间国家海洋局系统内部各部门的职责,并没有涉及沿海地方受灾地区海洋行政管理部门的任务分工,主要用于一般的海洋动力灾害应对。

3.2保险市场参与重特大海洋动力灾害风险转移机制亟须完善

重特大海洋动力灾害具有损失程度大、影响范围广、无法用传统概率来厘定保险费率等特点,使得普通的商业保险无法单独承保重特大海洋灾害风险,我国国内也尚未形成成熟的海洋灾害保险及再保险风险转移机制。一旦发生重特大海洋动力灾害,沿海居民灾后的恢复生产主要依赖于中央及地方政府的救济救助,沿海居民因灾致贫、因灾返贫现象非常严重,保险作为最重要的风险分散工具,尚未在沿海地区海洋灾害的风险分散和损失补偿中发挥应有的作用[11]。重特大海洋动力灾害的致灾机理复杂,承灾对象主要是海上平台、海水养殖、海岸防护措施以及类似核电站等沿海重点工程,存在投入大、风险高、核损定损难等特点,如果缺乏政策性支持,仅靠商业模式,相关保险工作难以开展,迫切需要从国家层面对保险及再保险参与应对重特大海洋动力灾害机制上进行完善。

3.3重特大海洋动力灾害基础研究科技支撑有待提高

日本3·11地震海啸后,国家海洋局启动了海洋灾害风险评估和区划、海洋灾害承灾体调查、海洋灾害重点防御区划定、海洋灾情调查评估与报送以及新一轮警戒潮位核定等业务工作[12],这些基础性海洋防灾减灾工作为地方海洋防灾减灾初步构建了本底数据库,但是尚未系统开展针对重特大海洋动力灾害的致灾机理及影响评估研究工作。2016年科技部启动了国家重点研发计划海洋动力灾害应对技术研究及应用专题,针对风暴潮、海浪、海冰、海啸等重特大海洋动力灾害对近岸承灾体作用机理、风险评估及防控技术、应急响应程序、防灾标准等,在我国近海动力灾害高风险区进行应用示范,形成的“重大海洋动力灾害致灾机理、风险评估、应对技术研究及示范应用”项目正在推进。

4重特大海洋动力灾害应对对策与建议

4.1开展重特大海洋动力灾害防御相关立法

针对地震、气象、地质、洪水等自然灾害,国家先后出台了《防震减灾法》《气象灾害防御条例》《地质灾害防治条例》《防汛条例》等相关法律法规,目前我国海洋相关法律法规大多为海洋环境保护方面,与海洋防灾减灾相关的法律仅有《海洋观测预报管理条例》。我国海洋灾害种类多、区域差异大、灾害损失日益严重,海洋防灾减灾工作形势严峻,《海洋观测预报管理条例》主要对观测和预报进行了规定,没有全面涉及海洋灾害风险评估、灾情管理、应急处置、影响评估和灾后恢复等其他海洋防灾减灾工作领域,海洋防灾减灾众多工作面临无法可依的局面,涉及重特大海洋动力灾害应对的法律法规更是缺乏,亟须出台专门的海洋灾害防御方面的法律法规,建议加快制定《海洋灾害防御条例》,明确应对重特大海洋动力灾害各级政府和行业部门职责。

4.2制订国家层面应对重特大海洋动力灾害专项应急预案

我国海洋行政管理部门针对风暴潮、灾害性海浪、海啸、赤潮等海洋灾害编制了应急预案,省(自治区、直辖市)、市、县各级政府也编制了相应的预案,初步建立了覆盖全国沿海的海洋灾害应急预案体系。但这些应急预案应对重特大海洋动力灾害的针对性不强,重特大海洋动力灾害往往造成严重的人员伤亡,究其原因除了灾害本身强度大、影响广外,地方政府应对能力的不足,应急避难场所设置的不合理以及灾民应急响应的不及时等,导致灾民选择了不正确的避难场所或者错过了最佳的避难时机,往往导致重特大海洋动力灾害引发巨大的人员伤亡和经济财产损失。建议加强针对重特大海洋动力灾害的应急预案编制,以国家和地方减灾需求为牵引,建立联防联控的重特大海洋动力灾害应对机制,并将重特大海洋减灾避灾预案纳入国家综合减灾预案体系。

4.3建立健全重特大海洋动力灾害保险风险补偿机制

中国保监会与财政部开展了《建立巨灾保险制度》研究工作,并将地震、洪水、台风、森林火灾等灾种纳入其中,而未将海洋灾害纳入。风暴潮、海啸、海浪、海冰等引发的重特大海洋动力灾害事件容易引发巨大的经济损失,且受灾群众均为沿海渔民,对风险的承受能力较差,建议将重特大海洋动力灾害纳入巨灾保险体系,以促进海洋灾害损失救助补偿及保险机制的发展,保障沿海居民的财产安全。重特大海洋动力灾害巨灾累积风险大、应对协调繁琐,需要中央和地方政府组织多部门的共同协调,而单一部门很难实现重特大海洋动力灾害风险转移分散。建议针对我国重特大海洋动力灾害易发多发区,从地方政府和沿海居民应对重特大海洋动力灾害实际需求出发,开展重特大海洋动力灾害保险可行性研究,建立政府主导、市场参与的政策性重特大海洋动力灾害保险体制,研发符合我国沿海地区的重特大海洋动力灾害巨灾保险产品,提高沿海地区应对重特大海洋动力灾害风险防范能力。

4.4提升重特大海洋动力灾害科技支撑能力

建议开展重特大海洋动力灾害综合致灾机理研究,科学识别我国沿海重特大海洋动力灾害潜在发生区域,重点针对地震-海啸-生产安全事故(核泄漏)灾害链、台风-暴雨-风暴潮-洪水灾害链、海冰-生产安全事故灾害链的成灾机制,建立重特大海洋动力灾害链风险评估模型库,基于情景假设分析我國沿海重特大海洋动力灾害风险及其社会影响特征。针对海水养殖、渔港码头、海上平台、避灾设施等典型承灾体,开展重特大海洋动力灾害过程影响分析,建立重特大海洋动力灾害典型承灾体防灾标准,提高沿海地方重特大海洋动力灾害风险防范水平。

参考文献

[1]李辉.印度洋海啸灾情及救援行动概述[J].国际资料信息,2005(4):11-15+20.

[2]吕丽莉,史培军.中美应对巨灾功能体系比较:以2008年南方雨雪冰冻灾害与2005 年卡特里娜飓风应对为例[J].灾害学,2014,4429(3):206-213.

[3]尹卫霞,王静爱,余瀚,史秦青.基于灾害系统理论的地震灾害链研究:中国汶川“5·12”地震和日本福岛“3.11”地震灾害链对比[J].防灾科技学院学报,2012(2):1-8.

[4]李明,张韧,洪梅.基于加权贝叶斯网络的海洋灾害评估与管理\[J\].海洋开发与管理,2018,35(1):52-59.

[5]国家海洋局.中国海洋灾害公报[R].北京:国家海洋局.1989-2016.

[6]张岩峰,徐洪太.温州9417号台风灾情和反思[J].浙江水利科技,1996(2):34-36.

[7]SHI X,LIU S,YANG S,et al.Spatial-temporal distribution of storm surge damage in the coastal areas of China[J].Natural Hazards,2015,79(1):237-247.

[8]方佳毅.气候变化下中国沿海地区极值水位人口与经济风险评估[D].北京:北京师范大学,2018.

[9]杨华庭,田素珍,叶琳,等.中国海洋灾害四十年资料汇编(1949—1990 年)[M].北京:海洋出版社,1991.

[10]国家海洋局.风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案[R].北京:国家海洋局,2015.

[11]国家海洋局海洋减灾中心.海洋灾害保险研究报告[R].北京:国家海洋局,2017.

[12]王锋.关于海洋灾害应急管理体系建设的思考[J].海洋开发与管理,2013,30(4):1-5.