赵孟坚的白描水仙

2019-09-10朱万章

朱万章

“冰姿高洁笔难图,不遣春风晕玉肤。惊破盈盈湘水梦,一群仙子戏蓬壶”,这是清初收藏家高士奇(1645 - 1704)为其所藏南宋画家赵孟坚(1199 - 1264)《白描水仙卷>所题写的诗句,其意境之幽深,于兹可见。在著录此画时,高士奇这样描述: “水墨细描,高下得二三十本,或半掩,或露花头,间出土坡。用焦墨点苔,秀劲生动,无起止之迹,真仙品也。”①遗憾的是,笔者并未见此画传世,无从领略高氏之观感。但幸运的是,赵孟坚尚有一些其他的白描水仙传世,观其画,对照高氏评语,仍然可以得其墨韵之高妙。

赵孟坚(子固)擅绘水仙、兰花、梅花,尤其长于白描水仙。但因追捧者众,自南宋以降,伪其白描水仙者,代不乏人,所以现存的诸件署款或钤印为赵孟坚的白描水仙作品,有不少为赝鼎或存疑。综合书画鉴定家徐邦达、王季迁等诸家之说,并结合其笔墨与个性风格,就笔者目力所及,认定其白描水仙为真迹者有天津博物馆藏《水仙图卷>(以下简称天博本)、台北故宫博物院藏《水仙图卷》(以下简称台北本)及美国纽约大都会博物馆藏《水仙图卷>(以下简称大都会本)等。

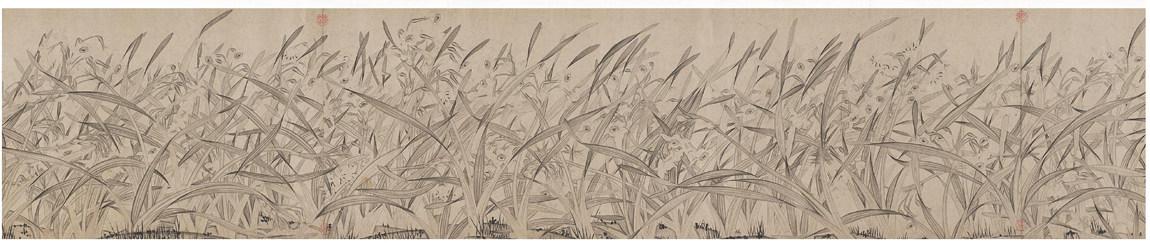

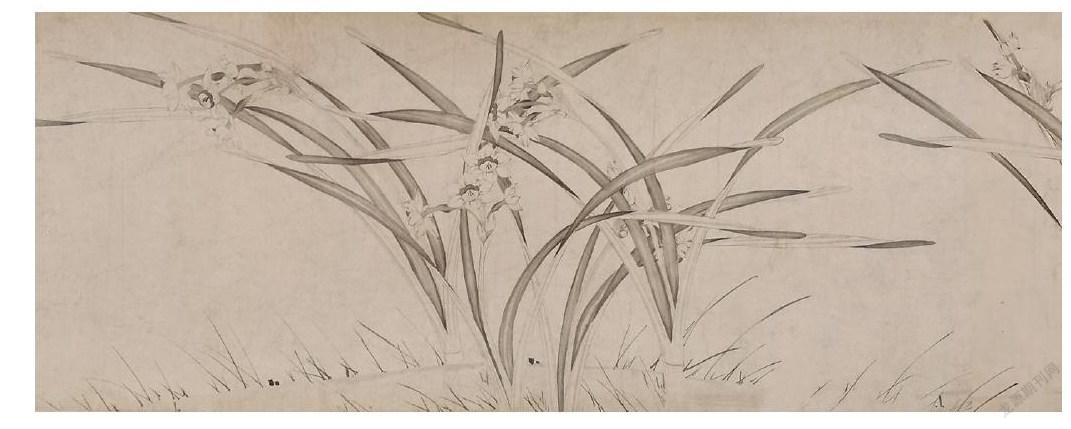

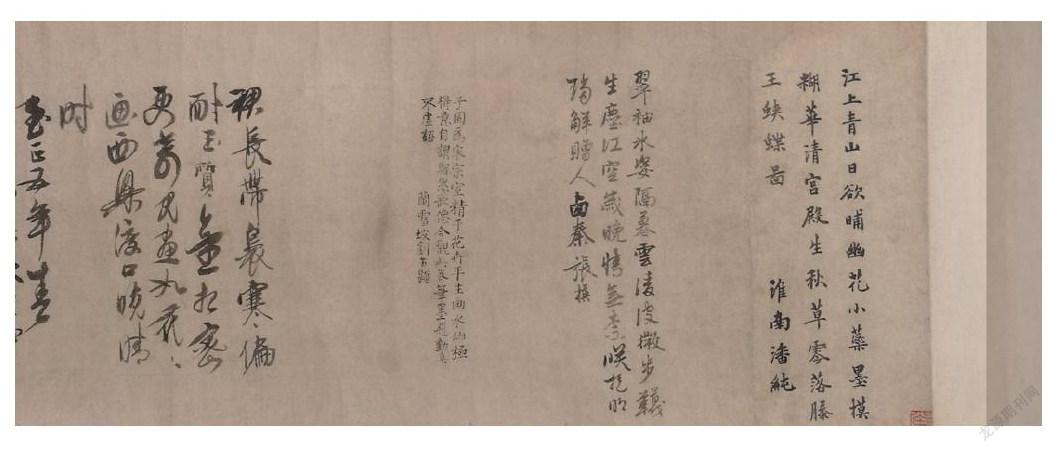

天博本《水仙图卷>并无款识,卷末钤朱文印“彝斋”(彝斋为赵孟坚别号)。卷首有四行题字,落“孟坚书并题”,经徐邦达鉴定为伪题②,拖尾有张模、潘纯、刘笏、张伯纯题跋,除潘纯外,其余三题均伪。潘纯题识曰:“江上青山日欲晡,幽花山蕊墨模糊。华清宫殿生秋草,零落滕王蛱蝶图。”该图曾经《石渠宝笈初编·御书房》著录,为清宫散轶文物。该图所绘水仙由疏到密,先是三株疏落的水仙,第一株仅有三叶,且与第二株间隔较远。第二株则有五六叶,第三株有十数叶,紧接着次第渐密,水仙花丛繁密交错,至中段达到极致,然后渐疏,但并未达到起始处疏落的程度便戛然而止。其水仙花叶大多为一淡一浓数叶交错而成,淡者为双钩,仅见其花叶之轮廓;浓者则为淡墨晕染,花瓣及花蕊也都为双钩,石上之小草则为焦墨细笔。整幅画面错落有致,飘洒出尘,很能看出凌波仙子生尘袜的气韵。

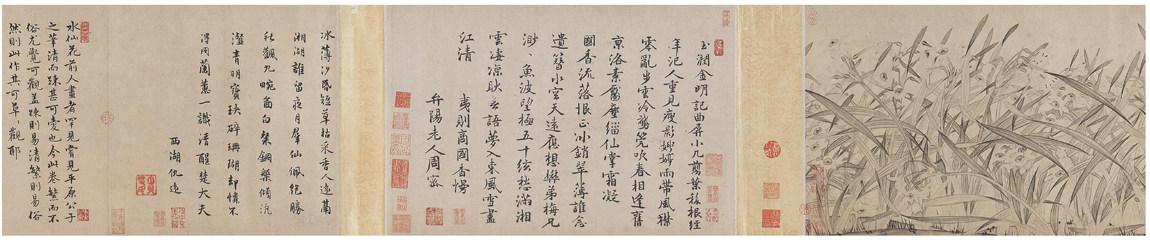

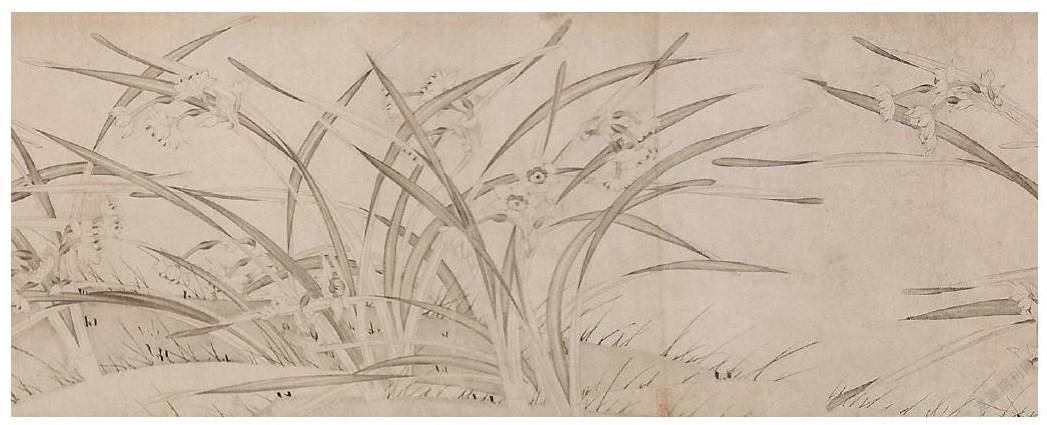

臺北本《水仙图卷》也无款,在卷尾钤白文方印“子固”和朱文方印“彝斋”,后有柯九思、邓文原、倪瓒、张雨、杨椿、马畹、余谦等人题跋,这些题跋大多从高士奇《江邨夏录》中著录的《宋赵彝斋水仙卷>中抄录③。除余谦外,诸家题跋非但个人笔性不合,时代也不对,大致到有清一代。而明代余谦的题跋,王季迁认为“似真”,此画亦认为“好极,似真”④,从绘画风格看,与前述赵孟坚白描水仙一致,当为真画假跋(除余谦外)的作品。该画所绘水仙较为繁密,花瓣与浓淡相间的花叶纵横交集,密而不乱,乃其白描的典型之作。

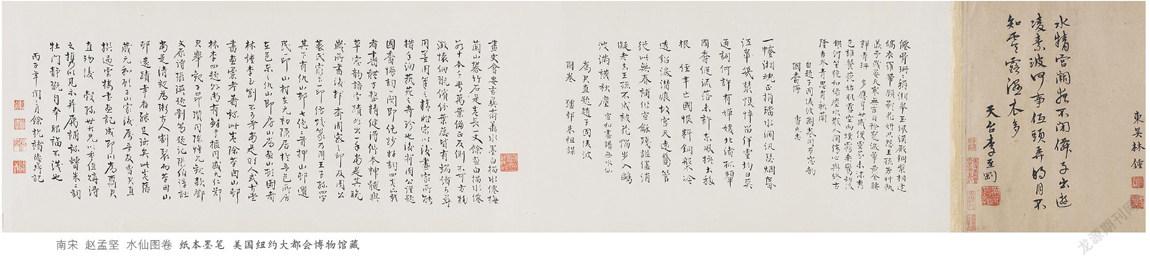

大都会本《水仙图卷》曾经王季迁收藏⑤,无款无印,但后有周密、仇远、林钟、李至刚等时人所题,且题字风格与诸家存世的其他作品风格相近,时代气息也对。在时人之外,尚有晚清民国时期学者褚德彝(1871 - 1942)、曹元忠(1865 - 1923)、朱祖谋(1857 - 1931)的题跋,其中褚德彝称此卷“画白描水仙数十本,千花万叶,欹正反侧,不可方物。澄怀细玩,缤纷叶蕊,皆有端绪可寻。用笔用墨之精,非宋以后画家所能措手,洵艺苑之奇珍也”,对其评价较高。与天博本和台北本相比,此卷繁密有余而疏放不足,且花叶并无浓淡之分,几乎都为淡墨勾线、晕染,笔致工整细腻,石上的小草亦为焦墨绘制。

三本《水仙图卷>各具其趣,异曲同工。就其气韵而言,颇有出尘之感,这自然是与赵孟坚本人的冰清玉洁分不开的。作为宋朝的宗室,赵孟坚到了元朝后,无意仕进,而对作为“贰臣”的从弟赵孟頫(1254 - 1322)则颇不以为然。据说赵孟頫入仕元朝后拜访赵孟坚,他“闭门不纳”,经夫人再三劝说后“始令从后门入”,而待赵孟頫离去后, “使人濯其坐具,盖恶其作宾王家也”⑥,其真性情如此。正因为这样,赵孟坚热衷于画白描水仙,以素雅之色高扬一种出尘不染的气节。因而清初鉴藏家孙承泽(1593 - 1676)在题其《水仙图卷>时说: “余观此卷。风枝雨叶,纵横奇宕,如读蒙庄迁史文,莫可端倪,殆如子固出现。此宇宙奇观,不可作画图看。”⑦上升到“宇宙奇观”的高度,其深意已经在绘画之外,可谓深得赵孟坚白描水仙之奥旨。

在三本之外,现存被定为赵孟坚白描水仙的作品尚有北京故宫博物院藏《水仙图卷>(以下简称故宫本)@和美国弗利尔美术馆藏《水仙图卷》。前者的构图与天津本较为接近,尺幅也相近,但此卷并无相应专家鉴定意见,也未收入到《中国古代书画图目》中。从构图看,故宫本极有可能是天博本的摹本,其真伪情况待考;后者实为一件斗方小品,只画一丛水仙,十数花叶,可见其阴阳向背之影。衬景之小草亦为淡墨写就,与前述诸本中用焦墨所写不同,是赵孟坚行世的白描水仙中少见的小品之作。在《中国古代书画目录>第一册中,记录有一件故宫博物院藏赵孟坚《自书诗(前有水仙图)>卷。该水仙图为独立一丛,书画鉴定家傅熹年、徐邦达和刘九庵均认为“图伪,书真”⑨。

此外,在徐邦达论著中,还谈及另一卷《水仙图卷>:“墨笔画双钩水仙花数十丛,前后排列成行,或疏或密,叶分染浓淡,以示向背。花蕊及蒂亦如之。花下平坡上细草长短疏密不一,略傍以小墨点。”⑩徐氏认为此卷为真本无疑。但就其提供的尺寸看,与故宫本非为同一件,其收藏地不详,笔者也未见其图版,姑妄存此备考。

赵孟坚的白描水仙对后世影响极大,师承其艺或临摹其白描水仙者,在明清两代较为多见。明代画家陆治(1496 - 1576)就有多件《仿赵孟坚水仙图》行世,现在所知的至少便有上海博物馆、辽宁省博物馆、台北故宫博物院和东京国立博物馆等多个博物馆有藏这类作品。他在其中一幅《仿赵孟坚水仙图>卷中题识云:“嘉靖年壬戌春正月望日,适有客持赵子固水仙一卷,余爱其欹正俯仰,变幻叠出,信乎写生之妙也,遂尔捉笔,效为之,以备一时之观览云。”可见其对赵氏水仙之推崇。该卷能得赵孟坚之神,所绘水仙均以淡墨双钩,无浓淡阴阳向背之分,但花蕊与衬景之兰草、山石则用浓墨,且构图疏落,是在赵孟坚基础上的创新。清初“四王”之一的王翚(1632 - 1717)所作Ⅸ花卉山水合册>(台北故宫博物院藏)中有一件白描水仙,他在其上题识日: “赵子固作水仙,神韵清逸南田摹本,笔有余妍,不妨并美。”(11)也显示其对赵氏水仙的推许与膜拜之意。该图所绘为五丛折枝水仙,并无衬景之兰草和山石,所绘兰叶在双钩之后以淡墨晕染,花瓣为淡墨双钩,而花蕊则用浓墨,中心部分为焦墨点染。恽寿平(1633 - 1690)的一本《摹古册》(台北故宫博物院藏)中也有一件白描水仙,所绘与王翠相类,为三丛折枝水仙。与王翠不同的是,花叶的上半部分为浓墨晕染,而花瓣均为淡墨双钩后仅以墨点渲染花蕊。除三家外,直接或间接取法赵孟坚白描水仙的明清画家不胜枚举,据此可看出其白描水仙在宋元以降的传播与影响。

在宋元易代之际,赵孟坚以宗室遗民身份,潜心于绘事,以笔墨作出世之想,其白描水仙,正是其别具怀抱之寄托。其实,除了白描水仙,其所绘兰草、梅花等无不是其高洁情操的象征,更是一个时代在画中的映射。今天我们在梳理和解读这批洋溢着作者婉转曲折、顽强不息生命意志的艺术佳构时,是不能只“作画图看”的,它所承载的一个时代的缩影以及一个特殊年代的文人心路历程,很明显已然远远超出绘画本身。

注释:

①高士奇《江郝销夏录》卷二,292页,上海古籍出版社,2011。

②徐邦达著,故宫博物院编《徐邦达集八·古书画过眼要录(晋隋唐五代宋绘画)》,225页,故宫出版社,2014

③高士奇《江邨销夏录》卷一,237 - 238页,上海古籍出版社,2011。

④杨凯琳编著《王季迁读画笔记》,206页,中华书局,2010。

⑤杨凯琳编著《王季迁读画笔记》,285页,中华书局,2010。

⑥孙承泽《庚子销夏记》卷二,40页,上海古籍出版社,2011。

⑦孙承泽《庚子销夏记》卷二,40页,上海古籍出版社,2011。

⑧刘海勇、杜昕编写《故宫画谱·花鸟卷·水仙》,24 - 25页,故宫出版社,2013。

⑨中国古代书画鉴定组编《中国古代书画目录》第二册,7页,文物出版社,1985。

⑩徐邦达著,故宫博物院编《徐邦达集八·古书画过眼要录(晋隋唐五代宋绘画)》,222页,故宫出版社,2014

(11)刘海勇、杜昕编写《故宫画谱·花鸟卷·水仙》,68页,故宫出版社,2015。

(责任编辑:田红玉)