端午节与五毒

2019-09-10邢鹏

邢鹏

每年农历五月初五日为端午节,是我国传统的节日;其又名“端阳节”“午日节”“五月节”“艾节”“夏节”等。农历五月天气渐热,细菌容易繁殖,疠疫常常发生。同时,被俗称为“五毒”的蛇、蝎、蟾蜍、蜈蚣、壁虎(一说为蜘蛛)等毒虫纷纷活动。故民间又称五月为“恶月”,称五月五日为“恶日”。为了驱邪避祸,人们通常进行一系列的民俗活动。如包粽子和吃粽子、赛龙舟及饮菖蒲雄黄酒等。这些民俗活动也出现在了明代小说《西游记》中。

一、端午节民俗活动的内涵与分类

可以根据活动的主题,将端午节这天各种民俗活动大体分为纪念楚国大夫屈原的活动与祛五毒活动两大类。

前者以包粽子和吃粽子、赛龙舟等习俗为代表。小说《西游记》与此有关的内容,如:

(第五十六回)一路无词,又早是朱明时节,但见那:熏风时送野兰香,濯雨才晴新竹凉。艾叶满山无客采,蒲花盈涧自争芳。海榴娇艳游蜂喜,溪柳阴浓黄雀狂。长路那能包角黍,龙舟应吊汨罗江。

后者以在妇女和儿童手腕或手臂上系五色丝线、佩艾虎、饮(喷)雄黄酒、沐浴兰汤及在居室内外洒石灰、屋门口悬艾叶和石榴花、插菖蒲等活动为代表。小说《西游记》与此有关的内容,如:

(第六十九回)国王道: “三年前,正值端阳之节,朕与嫔后都在御花园海榴亭下解粽插艾,饮菖蒲雄黄酒,看斗龙舟。忽然一阵风至,半空中现出一个妖精,……寡人为此着了惊恐,把那粽子凝滞在内……”

(第七十回)国王道: “昭阳宫里梳妆阁上,有一双黄金宝串,原是金圣宫手上带的,只因那日端午要缚五色彩线,故此褪下,不曾带上。”

在祛五毒活动中,被选做祛五毒的各种物品也都是有寓意的,如菖蒲的叶子像剑而被称作“蒲剑”“水剑”,被认为将其插在门上可以斩干邪;又如艾草有特殊且浓郁的馨香味,可驱蚊蝇、灭菌消毒及预防和治疗一些疾病的作用,被认为将其悬于户上可禳毒气;再如石榴花正是当季花卉,其颜色鲜艳似火而被认为可以避祸。

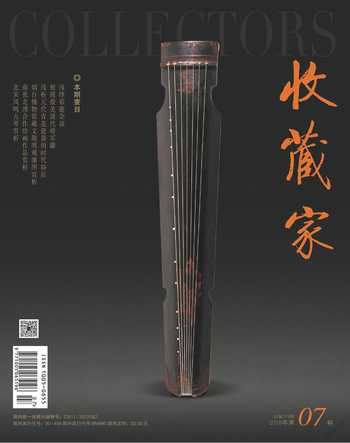

二、以虎祛五毒

除了选取特定的植物之外,人们还认为虎作为百兽之王可以祛除五毒。东汉泰山太守应劭著《风俗通》(又作《风俗通义》)是汉代民俗著作,书中记载: “虎者,阳物,百兽之长也。能噬食鬼魅……亦避恶。”因此人们常借猛虎之力驱毒避瘟。如故宫博物院收藏的明代红色地“虎镇五毒”妆花纱裱片(图1),长32、宽10.7厘米。其以平纹方孔纱组织为地,用彩色丝线和片金线,以妆花技法织“虎镇五毒”图案;其织工精细,纹样朴拙写实、生动自然,呈现出典型的明代织物的风格和特点,表达了人们希望借助老虎的形象及威力来驱邪并护佑平安的美好愿望。

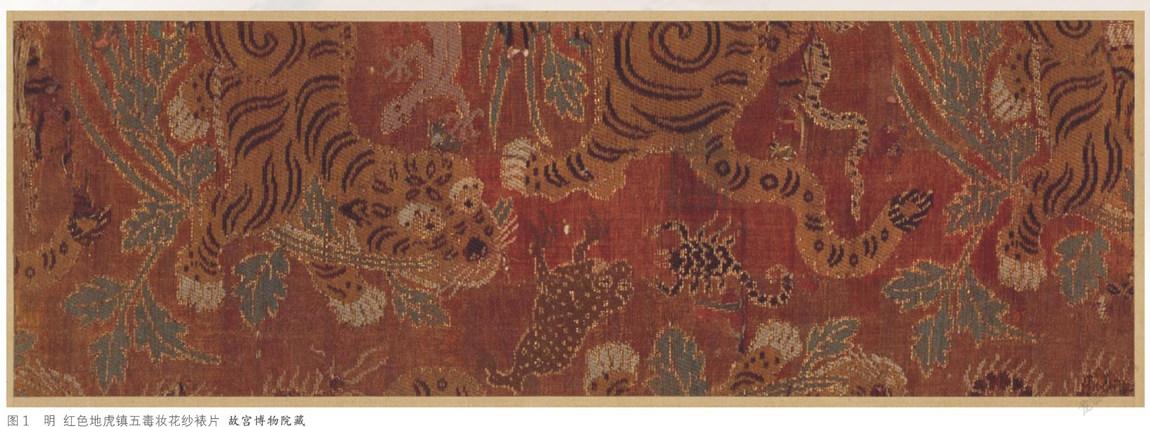

从现存绘画作品看,清代时“虎镇五毒”纹的内涵在民间发生了一些变化:老虎已经不再是征服者的形象,“五毒”也不再是邪恶的形象,两者共同营造出喜庆祥瑞的氛围。如首都博物馆藏清代纸本《天中五毒献瑞图》(图2),其纵92.8、横64.7厘米,图中绘仰首老虎,口衔红色的长虫(蛇)及绿色的艾叶与菖蒲叶;蟾蜍骑坐在虎背上,左前肢持一石榴树枝,其上盛开着数枚石榴花,右前肢扶着蛇;蝎子位于老虎的前方,其用两钳状须肢上举一果篮,作向老虎献礼状;蝎子身旁有粽子及苹果、樱桃、桑葚等多种时令果品;在老虎的尾部有一壁虎,壁虎以后肢直立,两前肢持一红柄长戟,挑着一随风舞动的幡;蜈蚣则体生双翅,飞于幡前。

明清以来还常在儿童的服饰上绣出“虎镇五毒”纹,认为这样也可保佑儿童健康成长。如首都博物馆收藏有一件20世纪“虎镇五毒”纹肚兜(图3),长38、宽46厘米,其形状大体为以黑色为底色的方形,在方形的一角设弧形领口;以蓝布裁剪成花蒂形领边,其外缝缀粉红色花边;肚兜中心用黄线等彩线绣一只仰头的老虎,并以青绿色、淡蓝色、米色、粉色、紫色等多种颜色的彩线围绕老虎一周绣太湖石、五毒、菖蒲叶和艾叶等纹饰;老虎与五毒的形象都比较卡通化,显得十分可爱。同样主题的肚兜,在北京的清华大学艺术博物馆中也有收藏(图4)。不仅如此,人们还在端午这天用雄黄酒在孩子的额头写“王”字,也都是希望借虎驱毒、保护儿童健康。民间为儿童戴虎头帽(图5)、穿虎头鞋(图6)等习俗也有此类含义。

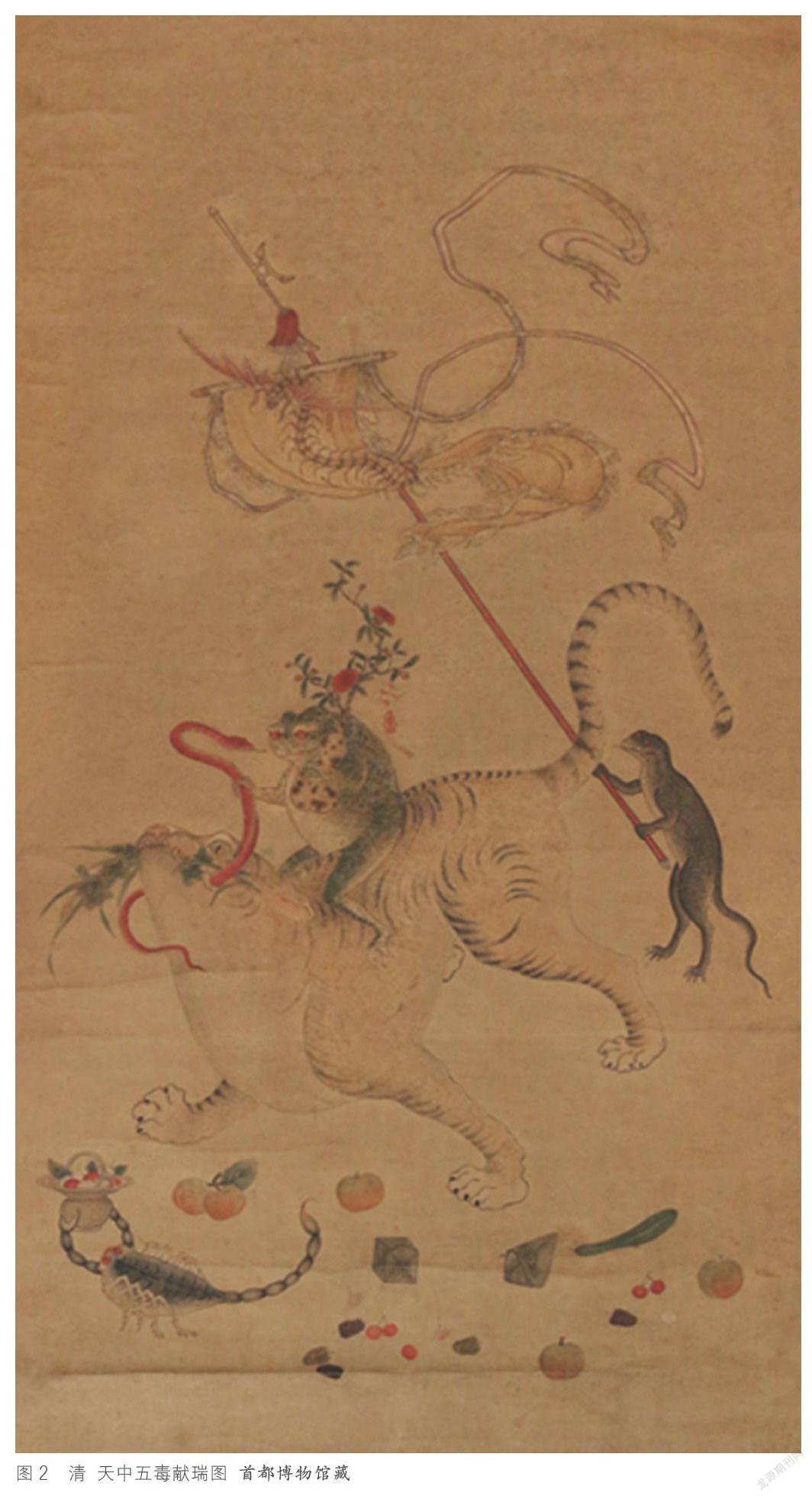

值得注意的是,五毒在明末时已被妖魔化了。如故宫博物院藏有一件明万历五彩张天师斩五毒纹盘(图7),其口径10.6、高1.9厘米,盘撇口、浅弧壁、圈足,内外青花五彩装饰。内底绘张天师斩五毒图:张天师持剑立于树下坡地上,周围描绘蟾蜍、蝎、蛇等。内壁绘相间排列的菖蒲叶、折枝石榴花、艾草等共八组;外壁绘相间排列的菖蒲叶、折枝石榴花、艾草等,间绘以蛇、蝎,蟾蜍、蜈蚣、壁虎等,图案寓“祛毒辟邪”之意;盘外底有青花双圈“大明万历年制”六字双行楷书款。张天师名道陵,是东汉五斗米道的创立者,他在民间推广道教并用符水咒法给人治病。传说他神通广大,能除五毒并辟瘟消灾,后世尊其为天师。民间习俗中常在端午节悬挂张天师画像,以祛邪除祟。从题材看,这应是一件万历时期景德镇御窑厂专门为宫廷烧造的供端午节使用的应景物品。由此可知,端午节除“五毒”的习俗在明代万历年间就已广为流行了,而且此时的五毒在人们的观念中已不再是简单的五种毒虫了,其已被妖魔化了,因此才需要张天师来捉妖。

明代小说《西游记》正是借助这 观念而虚构了部分故事情节的,其诸妖中也有“五毒”的身影。如唐僧师徒离开西梁女国时遇到“毒敌山琵琶洞”的蝎子精的故事(第五十五回),在小西天七绝山驼罗庄稀柿衙遇到蛇精的故事(第六十七回),以及在盘丝岭盘丝洞遇到的七只蜘蛛精,之后又在黄花观遇到号称百眼魔君的蜈蚣精的故事(第七十二、七十三回)等。小说中虽未直接提及“蟾蜍精”,但也隐含了其文化因素。唐代徐坚编撰的《初学记》是古代综合性类书,取材于群经诸子、历代诗赋及唐初诸家作品,保存了很多古代典籍的零篇單句。《初学记》卷 引《淮南子》的记载: “羿请不死之药于西王母,羿妻妲娥窃之奔月,托身于月,是为蟾蜍,而为月精。”即言嫦娥到了月宫变成了蟾蜍。或许是不忍心破坏嫦娥在民间神话中的美女形象,亦或是为了保证小说中猪八戒故事的完整性,小说家没有写关于蟾蜍成精作怪的故事。

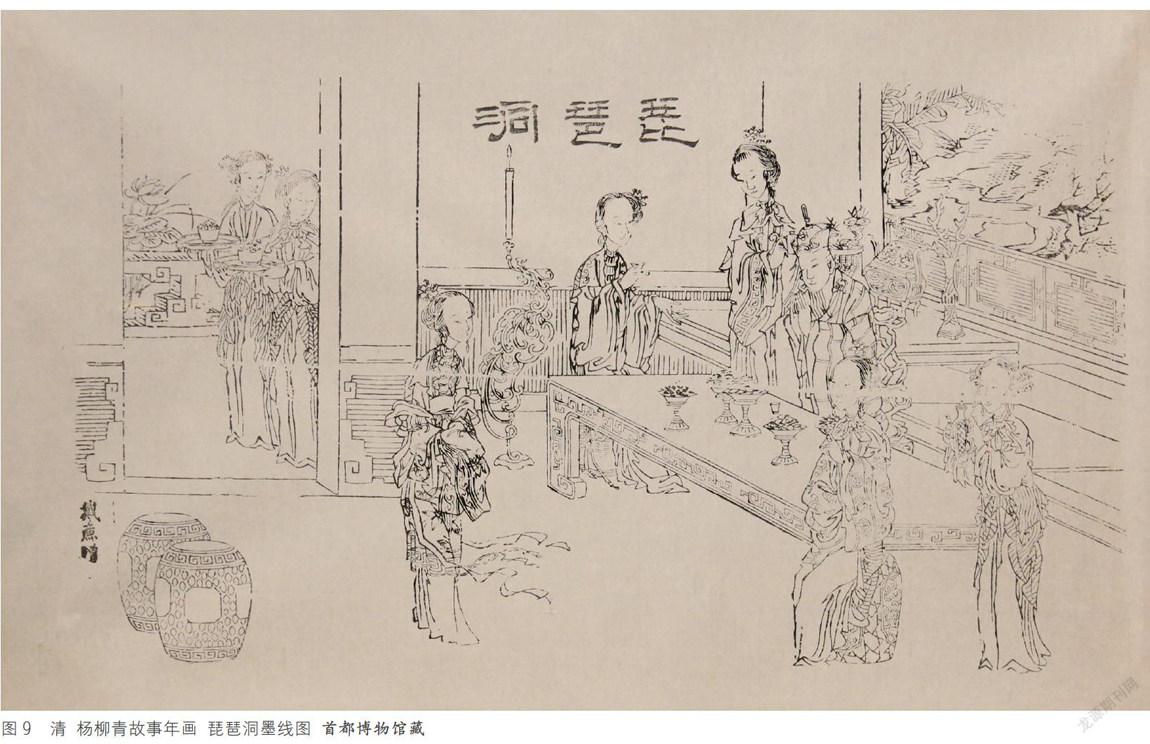

明代小说《西游记》的故事深入人心,以其内容为题材的年画也很受欢迎。如首都博物馆藏清代杨柳青系列故事年画中就有以唐僧师徒遇到蝎子精为题材的《琵琶洞》年画。其中既有已上彩的成品(图8),也有只印出墨线轮廓而未上彩者(图9)。

除五毒以外,在小说《西游记》中还有许多以真实动物为原型的妖魔。其中既有黑熊(第十六回)、虎(第二十回)、狼和豹(均在第八十六回)等大型猛兽,也有黄鼠狼(黄毛貂鼠,第二十回)、狐狸(第三十四回)、老鼠(第八十三回)等常见的小型兽类。大型猛兽出没于山林,易伤人,不必多言。小型兽类及“五毒”则或偷吃粮食、或损毁家具、或危害家禽、或令人生病等,也都被人们所厌恶。小说家将其均喻为妖魔,希望能将其全部歼灭。这些内容既反映出当时条件下人们日常生活压力的部分来源,也表达了人们对美好生活的具体期盼。

(本文在写作过程中得到杨静兮、李文琪两位同事的大力协助,特此感谢。)

(责任编辑:牧风)