高山流水

2019-09-10蒙福森

蒙福森

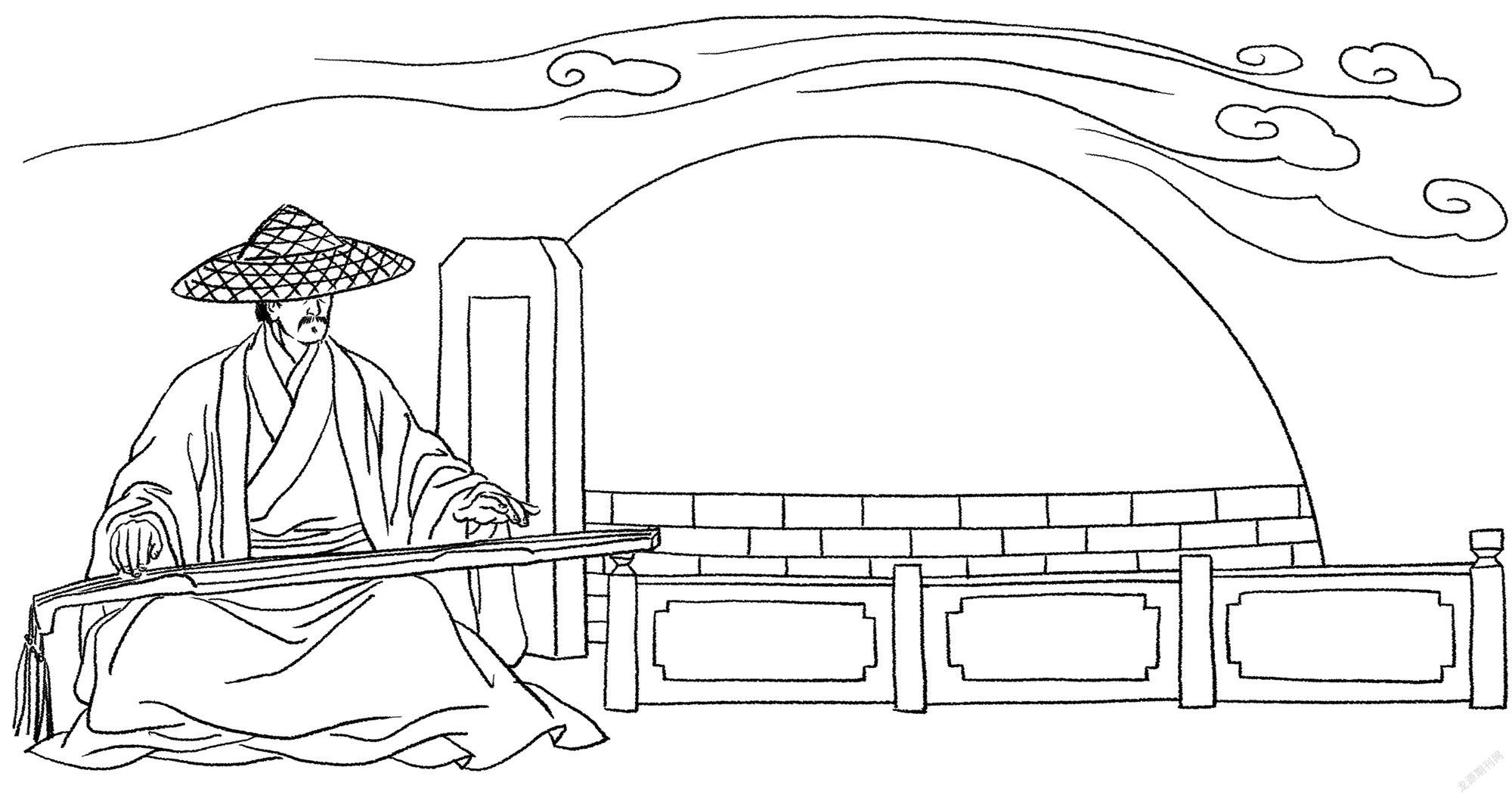

夕阳西下,郁江两岸的村庄农田茅屋,笼罩在残阳之下,一片血红。其时,山寒水瘦,秋风萧瑟,他孤身一人,一身灰衣,一顶斗笠,一壶浊酒,一把古琴,坐一叶扁舟,随江而下。

至贵县渡口,下船,登岸,沿石阶上去。他的眼睛满含忧伤,似乎在搜寻着什么。

他在一间废弃的破屋住了下来。

白天,他四处寻找,见人就问。晚上,他临江抚琴。江风习习,冷月无声,琴声沉郁悲怆,如泣如诉,闻者无不揪心动容,潸然落泪。

他沿江一路寻访,走遍了郁江两岸几乎所有的村庄。兵燹之后,这一带民不聊生,人烟稀少,田地荒芜,杂草丛生,到处断墙残垣,满目疮痍。

转眼,一个多月过去了。

黄昏时,他来到了一个萧索的村庄。

“你问的那个女人啊?有过这么一回事,唉,她呀,死啦……”一个须发皆白步履蹒跚的老人正在院子里洗红薯,他停了下来,遥指远处,“你看,那座寺庙,就在江边,还有她的坟……”

一瞬间,他的泪溢满了眼眶,心口似萬箭穿心,痛彻肺腑。

暮色降临,村庄寂静无声。茅屋里,火苗像舌头一样,舔着漆黑的锅底。锅里咝咝冒着热气,一阵红薯的味道飘散在破旧的茅屋里。

“你的家人呢?”他小心翼翼地问老人。

“他们……都死了。”暗淡的火光下,老人老泪纵横,沿着脸上的沟沟壑壑淌下来。

“叛军围攻城池,天天炮声轰鸣,杀声遍野,倒下去的人,像被割倒的麦秆,一个又一个;像被砍断的蚯蚓,在血泊中挣扎蠕动……”老人讲述几年前那段悲惨往事。

“城破了,死去的人一大堆一大堆,血流得到处都是。叛军要杀死所有的人,无论知县、兵勇、男人、女人、老人、孩子。当时,那个叛军的最大头目好像姓吴,叫平什么王。他的一个王妃,年轻貌美,死死地拦着,哭着,跪着,求他:‘不要再杀人了!不要再杀人了!’可他不听,冷酷地挥了一下手,屠杀就开始了,号哭惨叫之声响彻原野;锋利的刀剑捅进心窝,或砍向头颅,一刀一颗,一刀一颗,头颅像西瓜一样,滚落在地,血像喷泉一样喷出来……

“那王妃,目睹这一惨状,悲愤至极,跳江自尽了。

“叛军撤离后,那女人的尸体,在牛皮滩前——哦,就是离寺庙不远的那个地方——几度冲去,又冲回,浮起不沉,幸存的百姓捞起来埋葬了她。后来,朝廷感念其以死抗争,立庙祭祀。

“人们不知道她的名字,只知道她的家乡在四川梓潼县,遂将寺庙命名为——梓潼寺。”

他的泪,早已遮蔽了眼睛,眼前的老人、锅下的火苗、茅屋、破床、椅凳,一片模糊。

他告别老人,背着古琴,在月光下往梓潼寺去。

很快,他到了寺前。借着月光,他看见寺门的楹联:逝者如斯紫水源泉达海,所立卓尔南山文笔凌云。殿前一石碑上,刻有长长的文字,记录了当年那段刀光剑影、生灵涂炭的往事。

寺里空荡荡的,渺无人迹,一片寂然,清冷的月光静静地倾泻在琉璃瓦上。

进了大殿,抬头看见一尊大像,端庄秀丽,眼含忧郁,依稀她当年模样。他站在大殿中,思绪万千,往事一瞬间如他的泪水奔涌出来。

当年,他和师妹鸣凤随着戏班子到平西王府献戏贺寿,连演十场。戏唱完了,鸣凤却没能走出王府——她被平西王吴三桂强留下,成了他的一个王妃。否则,戏班子所有的人都必须死。

后来,听说她随军北上,路过广西贵县时跳江自尽了。他一路寻来,历经几个月的艰难寻找,终于见到了纪念她的寺庙。她的墓就在寺庙后面的山岭上。

他走出大殿,来到寺后不远的山岭上,找到了她的墓。

他站在墓前,凝视着,良久,坐下,轻抚琴弦。琴声起了,如漫天梨花飘落。月光照着他的脸,他凝然不动。琴声幽幽,在山野上飘荡,继而,传到大殿,传到江边,传到附近的村庄。曲稍停,再起,琴声悠扬,起落,似山间淙淙流水,似山风吹拂,草间有蛙虫温和,林中有鸟鸣,有水声。曲再停,又起,如风起,如云涌,如水流,仿佛云烟渺渺,碧水悠悠,黛山远眺,轻舟泛波,韵律清扬,如梦如幻,意境幽远,仿佛身临其境。

他弹奏的是《高山流水》,师妹最喜欢的一首曲儿。这一生一世,他记不清为她弹过了多少回。

此曲凡四十八拍,曲调清雅轻扬,起承转合,抑扬顿挫,恍如天籁。

那琴声,自夜至晓,响了整整一个晚上。

第二天,村民们发现他倒在坟前,嘴角鼻孔流血,气息全无,已死去多时了。身边有一张溅满血迹的纸,上有血书:“请将我和鸣凤埋在一起,生不能同衾,死求同穴。”

[责任编辑 王彦艳]