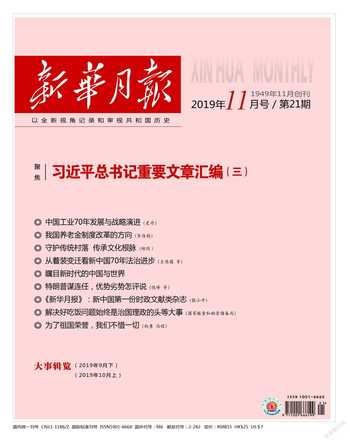

守护传统村落 传承文化根脉

2019-09-10邱玥

邱玥

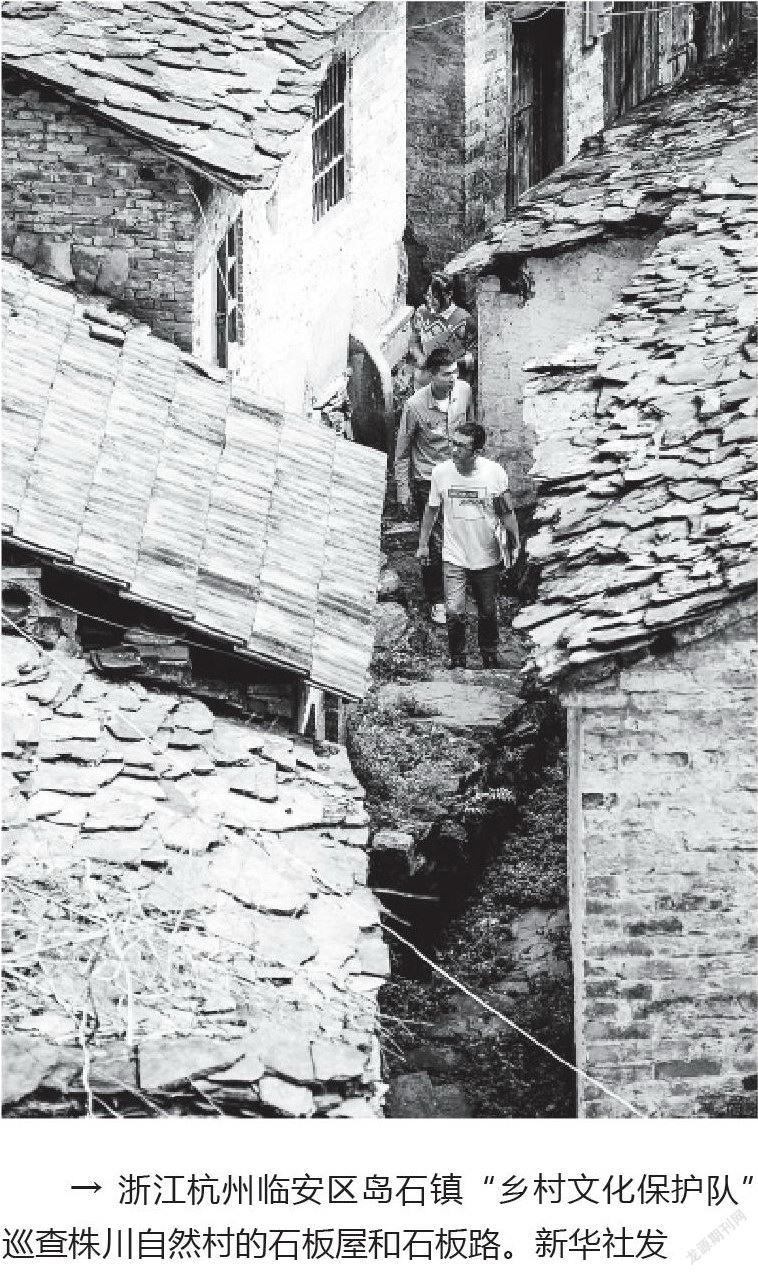

“我思念故乡的小河,还有河边那吱吱唱歌的水磨……”传统村落承载着中华民族的历史记忆,寄托着中华各族儿女的乡愁。近日,习近平总书记在河南考察时强调,发展乡村旅游不要搞大拆大建,要因地制宜、因势利导,把传统村落改造好、保护好。

随着人们对传统村落认识的不断提升,近年来,我国传统村落保护、利用力度空前,成效显著。如今,越来越多曾经凋敝破败但承载厚重历史的传统村落开始焕发新生,不仅留住了“美丽乡愁”,更传承了文化基因,延续了历史文脉。

重在保护“活态文化”

福建省宁德市石后乡芹后村,一泓碧水绕村而过,以明清年代为主的传统建筑严整布局其中。漫步石板路上,乡邻唠嗑声、孩童嬉笑声交织,一片生机勃勃……这个小小的村庄承载着近千年的历史,在今年被列入第五批中国传统村落名录

在广袤的中华大地和青山绿水间,曾经散落着数以万计和芹后村一样历史悠久且各具特色的传统村落,描绘了一幅幅“桑叶隐村户,芦花映钓船”的农耕文明的美妙画卷。但在过去,这些村落由于大多集中在交通不便、经济落后的地区,得不到有效保护,面临着数量锐减、毁坏严重、污染威胁等问题。

2012年,我国开始对传统村落开展调查、登记上报。截至目前,住房和城乡建设部已会同有关部门公布了7批487个国家级历史文化名村,5批6819个中国传统村落。一大批非常有价值的传统村落,在国家层面以及相关部门的高度重视和推动下,得以抢救性保护发展。

“传统村落是另一种意义上的文化遗产。”在中国民间文艺家协会名誉主席冯骥才看来,传统村落兼有物质与非物质文化遗产属性,二者互相融合,互相依存,同属一个文化与审美的基因,是一个独特的整体。

“过去,我们曾经片面地把一些传统村落归人物质文化遗产范畴,这样一来造成只注重保护乡土建筑和历史景观,忽略了村落灵魂性的精神文化内涵,最终导致村落魂飞魄散、徒具躯壳、形存实亡。因此,传统村落的遗产保护必须是整体性保护。”冯骥才说。

近年来,从政府到学界再到民间,对传统村落的保护意识都在增强。一个普遍达成的共识是,传统村落是一种活态文物,是中华文明的鲜活载体,更是我们寄托乡愁的精神家园。只有保护好传统村落,延续乡村的文化脉络,才能真正实现“望得见山、看得见水、記得住乡愁”。

然而,如何既保证人在村中,又保证当地独具特色的文化与村落同在,考验着人们的智慧。

“传统村落不是‘文物保护单位’,而是生产和生活的基地,是社会构成最基层的单位,是农村社区。它面临着改善与发展,直接关系着村落人民生活质量的提高,因此保护与发展必须相结合。”冯骥才认为,传统村落的精神遗产不仅包括各类“非遗”,还有大量独特的历史记忆、宗族传衍、俚语方言、乡约乡规、生产方式等,它们作为一种独自的精神文化内涵,因村落的存在而存在,并使村落传统厚重鲜活,也是村落中各种非遗不能脱离的“生命土壤”。

在这一情况之下,业内人士指出,要保护好这些传统村落,一方面要继续保护好传统村落的生态环境,包括村落自身的土质、水质等,另一方面要注重保护好传统村落的“活态文化”,加快传统村落文化保护立法,承担当代人保护乡村文化的历史使命,通过更加系统的保护和科学利用,让老村落迎来蝶变。

回答好“保护”与“发展”的时代考题

传统村落规模大,内涵丰富,又是活态,现状复杂,随着城镇化速度加快,如何更好地兼顾“保护”与“发展”,是一个十分关键的时代考题

在冯骥才看来,保护传统村落不是原封不动,村落的生产和生活都要现代化,村落的人们有享受现代文明和科技成果的权利。“传统村落的保护与发展不但不矛盾,反而可以和谐统一,互为动力。其原则是,尊重历史和创造性地发展,缺一不可。只有传统村落生活质量得到提高,宜于人居,人们生活其中感到舒适方便,其保护才会更加牢靠。”

近年来,国家不断加大对传统村落投入力度。从2014年起,中央财政给予每一个传统村落一次性补助300万元,目前已有4350个传统村落获得了这项补助,补助金额总计130多亿元。在中央财政大力支持下,传统村落的道路、供水、垃圾、污水等人居环境的基本条件得到了一定改善。

与此同时,为了进一步优化传统村落的保护与利用,不少地方也因地制宜,展开了一系列有益探索一

安徽省黄山市财政每年安排600万元专项资金投入传统村落保护与利用,同时积极引导社会资本以租赁、承包、联营、股份合作等形式投资保护利用,形成了民企独资保护开发的“宏村模式”、政府主导国企经营的“西递模式”及国企开发村企合作的“唐模模式”等。

云南省红河哈尼族彝族自治州建水县在全县启动了“拯救老屋行动”,在坚持“保护第一、利用第二”原则的同时,积极开展农村人居环境整治。通过对环境的改善和提升,培育旅游业态,通过农家乐休闲旅游和民宿业的发展,促进老屋的活化利用,让老房子保值、增值,实现乡村旅游与传统村落保护的良性互动和发展共赢。

浙江省丽水市松阳县在传统村落保护发展过程中,特别注重培育传统工匠,通过组织开展全县工匠队伍调查,分工种建立工匠资源库,大力发展传统村落和古建经济。同时还全面梳理并建立有条件可利用的老屋资源库,供艺术办、旅委、招商局等职能部门进行招商引资,并想方设法推动传统村落的多形式活化与利用。

江西芦溪县建设一批田园风光型、文化古村型、种植产业型、乡村旅游型、生态保护型村庄,不断发展以乡村民俗、人文资源、自然景观、生态果园等为主题的多类型休闲农业,加快推进凤栖小镇、道一小镇、电瓷小镇、豆腐小镇、小洞天茶文化园建设,通过举办精品民宿设计大赛、灯彩艺术节、端午龙舟文化旅游节、玉皇山越野赛、凤栖小镇半程马拉松等特色活动实现对古村落的活态保护。

“整体上看,虽然目前我国的传统村落已走出困境,但对其的保护与发展从某种意义上而言,才刚刚开始,还有待于系统化、法治化保护与发展。在此过程中,需要相关的理论支持和理论建设,需要全民共识和各界支持,需要知识界创造性的奉献,使传统村落既不在急骤的时代转型期间被抛弃,也不被唯利是图的市场开发得面目全非。”冯骥才说。

他强调,传统村落保护与发展功在当代,利在千秋。“我们要用现代文明善待历史文明,把本色的中华文明留给后世子孙。”

向世界讲述中国乡村的古与今

契约博物馆、石仓古民居、石门圩廊桥、红糖工坊、王景纪念馆……地处浙江省西南部山区的丽水市松阳县,建县已有1800多年历史,有中国传统村落71个,是华东地区传统村落最多、风格最丰富的县域之一。这里一个个古今交融的建筑吸引了大批国内外游客

以文化和建筑为切人点,是松阳县激发传统村落发展驱动力的一次创新,也是各地“激活”传统村落资源的一个缩影。

调查显示,至今为止,绝大多数列入中国传统村落名录的村落没有发生拆并现象,没有发现严重破坏问题,村民保护意识明显增强。传统村落中大量危旧甚至濒危遗产得到保护修缮,越来越多的传统村落生产生活条件有了明显改善。

人居环境的改善和提升带动传统村落逐步恢复活力,一些地区的传统村落实现了产业复兴,许多传统村落成为旅游热点,增加了农民收入。湖南湘西花垣十八洞村、河北阜平骆驼湾村等地,通过保持自然风光和原汁原味的风貌,发展乡村旅游业,吸引外出人员返乡就业,探索出了精准扶贫和脱贫的好路子。

不仅如此,越来越多的传统村落还建立了村落文化遗产档案,很多村落还挖掘整理了村史、村志、乡规、族训,将保护文化遗产和传承优秀传统美德要求写入村规民约,还兴建了传统文化活动场所,教育村民,感染和熏陶各地游客。

经过不懈努力,一个个小小的传统村落正重焕生机,向世界展示古老与现代的完美结合。

据了解,目前,我国的传统村落已成为世界上规模最大的农耕文明遗产保护群。面对如何更好保护发展传统村落这一全球性难题,“中国方案”和“中国智慧”正在持续影响世界。

2019年5月27日,在肯尼亚首都内罗毕举行的首届联合国人居大会上,作为典型代表,浙江省松阳县向来自全球100多个国家的3000多名代表讲述了“活态保护、有机发展”的松阳版传统村落保护发展故事。6月11日,联合国教科文组织对四川眉山传统村落的保护和发展进行实地调研,同时结合其他地区的案例,总结了12条经验,在“历史村镇的未来”国际会议上向全球进行推广,以此推动全世界历史村镇的保护发展。

面向未来,业内人士建议,我国传统村落的保护和發展,一方面要加强政府的主导地位,加大财政投入的力度,另一方面还需要引入社会资本,灵活经营模式,在保护传统村落的同时使农民增收,进而更好地解决城市和农村的互惠发展问题、传统传承与现代发展的问题等。(作者为该报记者)

链接

让传统村落走向现代、走向世界 方明

从2012年至今,我国共公布了五批中国传统村落6819个,中国传统村落已成为世界上规模最大、仍然鲜活的文化遗产。在我国,传统村落分布相对集中,形成了“一心、三片、多组团、多特色”分布特点。这些种类繁多、生动多彩的传统村落,形成了人类文化多样性的重要支撑,它们既是世界农耕文明的源头和我国农耕文明最集中的反映,也是中华民族复兴的源泉所在。在城乡关系重构的今天,一个个传统村落已成为传统文化传承与重塑的重要载体、一座座诗意栖居的家园。

当前,传统村落面临的当务之急依然是严格保护。经过很长一段时期的努力,我们遏制了传统村落的自然消亡,但是空心化、建设性破坏、资金不足等依然是传统村落保护面临的主要挑战。对传统村落进行严格保护,一方面需要开展传统村落谱系研究,对重要村落进行测绘、充分利用现代信息技术实施精细化记录和管理,把传统村落中有价值内容进行进一步明确。另一方面则要健全传统村落保护体系,分级分类,精准保护利用。对于有一定价值的传统村落,要保护好传统风貌,充分挖掘特色,适度恢复和还原,采取有机更新的方式逐步修复、提升村落,促进传统建筑的改善利用,尤其要对传统村落集中连片区进行系统保护。

让传统村落走向现代,离不开完善基础设施,提升农村人居环境。当前历史村镇最突出的矛盾之一,就是居住者对现代生活的要求与历史文化的冲突。对此,我们要重点研究和突破,进一步提升传统村落的基础设施和人居环境。包括加强公共服务,完善公共服务设施、配设小型综合体;盘活利用闲置房屋、集体用地等。通过优化调整适宜的产业,促进传统村落实现农业与二、三产业融合发展,进一步发展生态农业、特色农业,建立品牌;要鼓励支持传统手工业、提高附加值;重点开展民宿、旅游、康养、度假、休闲、“互联网+”等新产业模式。此外,积极拓展传统村落利用模式,如承担各级文化部门活动场所、老年活动机构、中小学生教育基地、校外拉练场地、文创基地、民宿等功能,通过科学规划和合理利用,让村落用起来、活起来,同时吸引更多的乡村建设者。

传统村落是珍贵的农耕文明遗产。随着信息化、智能化时代的到来,让传统村落融入未来,在新格局下进行功能定位,重新融入城乡发展,是今后的一个重要议题。传统村落要在城乡融合背景下实现不断发展,这是对传统村落最好的保护。因为发展才能体现传统村落的价值,发展才会让传统村落传承下去。未来,历史村镇将和现代城市更加紧密地融合在一起,并作为乡村振兴战略中的特色保护类和重要聚焦点,在未来的城乡格局中扮演重要的角色,带动城乡发展。值得注意的是,尽管发展旅游依然是当下传统村落最现实的保护与发展手段之一,但仍需要在品质提升、健康引导上下功夫,不能一味追求经济利益的最大化,更不能为招徕游人任意编造和添加与村落历史文化无关的“景点”。

面向未来,要依靠传统村落的智慧来指引美丽乡村建设,在风貌特色方面,利用适合新民居的创造和推广的方式进行形象易懂的指导,多采用传统的建造、生产、生活的方式传承和延续传统村落。不少人可能都有体会,过去,我们到欧洲等地旅游,主要是游览古村镇;但国外游客来到中国,往往看不到我们的古村镇。今后,我们要尝试把传统村落推广成为世界旅游的主要目的地,要积极促进传统村落的国际传播,推动传统村落申报世界遗产,采取措施引进国外游客,将传统村落推向世界,提升传统村落的旅游品质。通过加强宣传、打通渠道、完善设施,让传统村落融入世界旅游大循环,也让世界了解中国丰富多彩、数量庞大的农耕文化遗产,了解中国美丽鲜活的传统村落。(作者为中国城市科学规划设计研究院院长)

(本组文章均摘自10月6日《光明日报》)