《认识图形(二)》教学三问

2019-09-10李勤

李勤

摘要:《认识图形(二)》一课的教学目标是,让学生对四种平面图形有整体的感知,并形成初步的表象,依据表象识别图形。为此,教师不仅要让学生摸一摸相关的立体图形,产生触觉上的感受,还要让学生画一画、看一看、比一比,体会“形”与“体”的联系与区别。为了引导学生展开深度学习,教师可以引导学生进一步观察画出的面的摆放位置、大小形状等变化,思考它们还是不是长方形、正方形;让学生在钉子板上围图形,在方格纸上画图形,用长方形纸折出三角形、正方形,用三角形拼出正方形、长方形,体会事物运动变化的思想。

关键词:认识图形 教学目标 整体感知 深度学习

最近,笔者听了一位工作三年的年轻教师执教的苏教版小学数学一年级下册《认识图形(二)》一课。课后交流时,这位教师提出了几个疑问:(1)学生经常混淆长方体与长方形、正方体与正方形的名称。对此应该怎么办?(2)这节课用了很长的时间让学生通过触摸物体表面认识长方形、正方形、三角形和圆,只用了很短的时间让学生画出这些图形,因为我觉得沿着积木的边把图形画下来,对学生来说不容易。这样的处理是否恰当?这样的认识是否正确?(3)这节课,学生在触摸平面图形的过程中,说到了边是直的,角是尖的,三角形有3个角。对此是不是应该让学生继续观察长方形、正方形有几个角?(4)我觉得学生早就认识了长方形、正方形、三角形和圆,就想在课上让学生进行有深度的学习,但是不知道从哪里引发深度学习。

想来,这位教师的困惑代表了一批教师的想法。

回顾苏教版小学数学教材,我们知道,学生在一年级上册《认识图形(一)》中认识了长方体、正方体、圆柱、球四个立体图形,在一年级下册《认识图形(二)》中要认识长方形、正方形、三角形、圆四个平面图形;在三年级会进一步认识长方形和正方形,研究图形的特征、周长、面积等;在四年级会进一步学习三角形;在五年级会进一步学习圆;在六年级会进一步研究长方体、正方体的特征、表面积、体积等。

大致梳理教材中有關内容的编排后,回到《认识图形(二)》的教学,我们需要关注以下几个问题:

一问:这节课的教学目标是什么?

对这几个平面图形的教学,教材一般分为两个阶段:初步认识和对特征的学习。

第一阶段,即《认识图形(二)》一课。这节课要让学生:直观认识四种平面图形,整体感知每种平面图形的形状,形成初步的表象;依据表象识别各种图形,在常用物品的表面找到这些形状,并说出它们的名称。

表象是指基于知觉在头脑中形成的感性形象;表象是事物不在面前时,人们头脑中出现的关于事物的印象,是外部信息在主体内部生成的东西;表象是我们的感觉,是我们见到的事物的样子,具有鲜明的形象性。

当学生触摸物体的面,具体感受到边的直、角的尖,发现三角形有3个角时,教师需要让学生在画、拼、围等操作活动中,在丰富的感性认识的基础上,整体感知几种平面图形,体会这些图形,并将其映入头脑,形成表象。

二问:如何让学生整体感知每种平面图形的形状,形成初步的表象?

这节课上,这位年轻教师先贴着黑板呈现四个物体(即长方体、正方体、三棱柱、圆柱),再分别移开这几个物体,在黑板上留下由它们描出的贴面的形状。学生不由地发出“哇”的惊叹声。随后,教师让学生在带来的积木上找到这些面,用手摸一摸,在小组里说一说自己的感受。从触摸长方形到触摸正方形、三角形、圆,教师多次组织学生触摸物体的面,交流感受。学生的表述是:摸起来滑滑的、平平的,边是直直的,角是尖尖的,圆的边是弯曲的……临下课时,教师让学生把这些图形“请”到纸上,沿着积木的边画一圈,并想一想要注意什么。学生画好之后,教师做了简单点评。

由此,我们看到,对这些图形的整体性认识,是以感知(尤其是观察与操作)为主,让直观认识的结果在头脑里形成图形的表象,以此作为记忆、识别、区别图形的主要依据。“摸一摸”带给学生更多触觉上的感受,最先感受到的是光滑度:有塑料积木的学生触摸后,脱口而出的是“滑滑的”;摸木头积木的学生觉得是“平平的”,没有光滑的感觉。此时的“形”依然作为“体”的某个面的形状,离不开“体”,学生便容易将对“形”的感知与对“体”的观察混淆。

而教材中的处理(如图1),一是能够得到比较标准的图形,二是操作相对方便,内含的数学内容丰富,学生能够体会图形(形)是从积木(体)上“分离”出来的,表示积木某个面的形状。

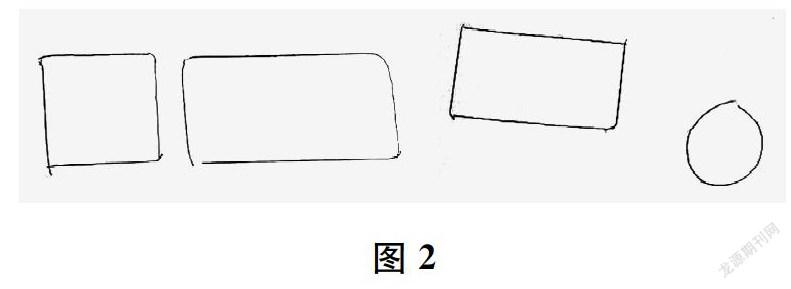

当然,也如这位年轻教师所担心的,确有学生沿积木的边画出的图形不够标准(如图2)。然而,这恰恰是教学的契机:学生在实际操作和观察图形中产生了认知冲突,激发了学习热情,可以引导他们在比较辨析中发现两者的同与不同,在纠错中进一步感知:长方形是长长的、方方的,正方形是正正的、方方的,边是直的;三角形有尖尖的角;圆很难画,因为它的边是弯曲的……学生可以在画一画、看一看、比一比中体会“形”与“体”的联系与区别,丰富这些图形的表象。

三问:这节课可以引导学生展开深度学习吗?

学生对积木已非常熟悉。这节课上,学生利用积木认识平面图形。观察积木的面,画下积木的面,学生在一次次操作中会发现长方体积木画出的面是长方形,虽然大小不同,但都是长长的、方方的;还会发现居然能通过长方体积木画出正方形,即有的长方体上还有正方形的面。同样,学生通过操作、观察、比较会发现:正方体每个面都是正正的、方方的;同一个正方体每个面都相同;不同的正方体画下来的正方形有大有小。此外,教师可以引导学生进一步观察这些面的摆放位置、大小、形状等变化,思考:这样还是长方形吗?这样还是正方形吗?教师还可以让学生在钉子板上围图形,在方格纸上画图形,用长方形纸折出三角形、正方形,用三角形拼出正方形、长方形,体会事物运动变化的思想,为后续的几何学习积累数学活动经验。这些都是能够引发学生深度学习的教学切入点。

当然,课堂上,学生容易将长方体说成长方形,或将长方形说成长方体。这一方面是学生容易混淆“形”和“体”,看到长方体,容易注意其上长方形的面;另一方面是因为日常生活中普遍存在着表述随意、不准确的情况。因此,教学中既不能淡化“形”与“体”的联系与区别,也不要对学生提出过高的认识要求。给学生一些时间,“将长方体说成长方形”一定不会再成为困惑教师的问题。