神交有奇缘

2019-09-10邓晓芒

我与黄永厚先生神交,从最初通信直到先生去年(2018年)仙逝,至今已二十余年,居然从未谋面。前日偶与朋友谈及此,对方大张着嘴,半天合不拢。虽然先生每封信结尾,都按从前革命队伍中的老规矩,落款“握手”二字,我却从来没有想到过付诸实行。如今念及,总有一股歉疚和感伤之情悄然袭来,直至夜不能寐。多年来,由于没有珍藏重要信件的习惯,所有来信都是这样随便塞在抽屉里,又经过多次搬家,大多找不到了,现在手头只留下永厚先生最后给我的四封信(1999年一封,2004年三封),再就是他随信附寄的几幅画了。值此“五四”百年,觉永厚先生“以杂文的风格作画”,颇得鲁迅杂文精髓,遂成此文。

仿佛记得是1994年(或1995年初?),我忽然收到一封寄自北京的来信,署名是“黄永厚”,事由是想问我要书。我的第一本严格意义上的个人学术专著《思辨的张力——黑格尔辩证法新探》1992年由湖南教育出版社出版,在学术小圈子里颇得好评,但在圈外毫无影响。永厚先生与我素昧平生,我只隐约听说过他的名字,知道是位画家,黄永玉的胞弟,但不知道他怎么晓得这本书的,更奇怪一位画家对一本如此抽象、如此思辨的哲学著作居然也感兴趣,还不知从哪里得到信息找上门来要书,于是马上回信并寄了一本书给他,从此建立起了通信联系。现在回想永厚先生那些信件,丝毫没有长辈的架子(先生大我20岁),却充满火热的激情,真是忘年之交,纯粹一性情中人。大约两三封信后,有次突然寄来500元钱,说你们当教授的很穷(当时一个教授的月工资不到1000元),寄点钱来补贴家用。我和妻子犹豫再三,觉得毕竟不能无功受禄,最后还是把钱退回去了,心想恐怕会惹先生不高兴了。没想到他毫不介意,照样写信来,有时是读报有感,有时是对某个社会现象发言,大多愤世嫉俗,视我为知音。

除了针砭时弊外,有几封信中夹带有先生即兴的画作,题赠“晓芒兄”,并且在信中嘱咐,在缺钱用时可以卖掉,说他的画在香港拍卖市场上已卖到了20万元一幅。幸好我一直没有落魄到那一步,得以将这些画珍藏到现在。这些墨宝都是人物画,画面几近一半都是题跋,共有八幅,曾试着请人裱出来三幅,在家中挂了好长时间,有学生或朋友来,就共同欣赏一番。只是不太看得懂,特别是那些题跋,好多都是要读很多古书、熟悉中国历史才能品出味道来的。①但大致上还是可以感觉得到,这些画中透出永厚先生的艺术主张和做人态度。与这些画相伴,我感到一种亲切,一种对我的人生信念的支持,那就是永厚先生本人,雖未谋面,却已成知己。有人说,永厚先生的画批判现实百态,有如杂文,甚至是“以杂文的风格作画”②,颇有同感。可以看出,永厚先生深受鲁迅的影响。

我前年曾参加了武汉市的一个研讨周韶华先生作品的艺术沙龙,在发言中我十分赞许韶华先生的“隔代遗传”理论,就是“跨越唐宋以来中国文入画的主流风范和一系列传承的程式,回到汉魏以前,甚至上溯到陶器时代的仰韶文化,从那种太古时的鸿蒙混沌中去发现最初的文明之光,去体验生命的洪荒之力”。但同时我也极力推崇当代艺术家们正在尝试的另外一种“隔代遗传”,也就是“返回到鲁迅的时代,酝酿新一轮的国民性批判”。我举例说,鲁迅的《野草》里面就有大量值得描写的心灵画面,有些本身就是国画题材,像这样的句子:“于浩歌狂热之际中寒,于天上看见深渊,于一切人眼中看见无所有,于无所希望中得救。”这里面的情愫完全是个人主义的,但却不是传统文入画式的,既不是老庄式地逃避现实,也不是为某种庙堂理想而慷慨悲歌。是否有画家愿意来画一画呢?③其实琢磨起来,永厚先生的画中就兼有这两种“隔代遗传”的思想,他正是借用远古洪荒之力(如<女娲戏黄土》)来为当代中国人树立独立人格,通过批判社会病态而揭示出一个纯粹独立的“人”应该是和能够是怎样的。

2003年,我母亲完成了她的自传体散文集《永州旧事》,尚未联系出版社。我先将书稿打印寄给永厚先生一份,因我母亲的老家永州(零陵)和永厚先生的凤凰都属湘西,一个湘西南,一个湘西北,民情风俗类似,连语言都相近(汉川官话,通行于湘西和云、桂、黔);且他们年龄相仿,我母亲还大五岁(1923年生),在那个共同的时代,他们肯定也有共同的经历和感受。永厚先生看了前面几篇,即大为赞赏。我告诉他,有人说我母亲的文笔风格近似沈从文,他却来信说,比沈从文的好,沈的文字是“做”出来的,我母亲的是“流”出来的。我当时还不知道沈从文是他表叔,只是觉得,不论他的评价如何,至少是出于他的直观感觉,很真实。后来他又在一封信中说:“伯母的文章有这么好,这么多的反响,证明不是我个人的偏爱,我是多么高兴啊!伯母的文章跟‘怀旧热’各种类型根本不同的是她自己还是一个小女孩,这是谁都办不到的。”当时他起意要为这本书画一套插图,曾请一位摄影师卓雅女士帮他去湘西南一带拍些照片来做参考,但不久他就病倒住院了,这事也就没有做成。他后来自省说:“我作的画定型多是批评时事一路,一有感触就出手,给伯母大作配画首先得换一副年轻人的脑子,这脑子里还得排去满身多年带来的世俗油污,简直是难于上青天了。”(2004年2月12日信)《永州旧事》2005年1月由东方出版社出版,缺了永厚先生的插画,只收入了卓雅女士的几张摄影,也是一件憾事。该书2016年10月由作家出版社再版,这时我母亲已过世半年多了,享年93岁。现在永厚先生也已经离去了,给我的感觉,就像走了一位家人,但又像是没有走,因为他的画还在我手中,那就是他鲜活的灵魂。对于生死,我历来有种看法,就是人的肉体生命是用来培育精神生命的,而精神的生命只是一种信息,一种结构,只要这种信息结构能够留下来、传下去,这个人就是不朽了。我们这些留在世上的人,永远可以和他的信息、他的灵魂对话、交谈,以创造和丰富我们自己的精神生活。

正是考虑到这一点,下面我试图以一个外行的眼光,先将我所保存的这几幅画的题跋整理出来,加以注释,再结合画面对它们进行一番解读,不求技术上无懈可击,只是想把我与永厚先生二十多年的神交延续下去。如有错讹不到之处,还望方家指正。这些画本来无题,我擅自给它们每幅都拟了一个题目。

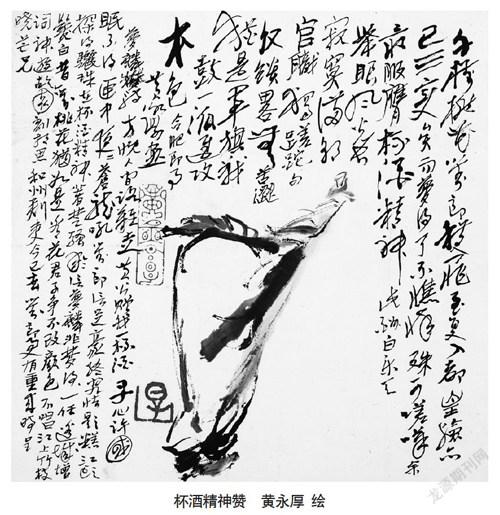

杯酒精神赞

[背景介绍] 刘禹锡(722842),字梦得,唐代文学家、诗人,生性豪放,“永贞革新”的鼓吹者和积极参与者,改革失败后被贬为朗州司马,十年后才被召回都城洛阳。回京看到朝中被一帮小人把持,深感愤怒,借和友人游玄都观之际,写了一首有名的讽刺诗:

元和十年,自朗州承召至京,戏赠看花诸君子

紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。

玄都观中桃千树,尽是刘郎去后栽。

桃花在传统观念中是轻薄和短命的象征,刘禹锡因此又得罪了当权派,再次被贬到更偏僻的播州,之后又改任连州剌史、夔州剌史、和州剌史。又过了十年,再度奉诏回京,当年斗争双方人员均已凋零,玄都观的桃花也不见了,于是写下《再游玄都观绝句》:

百亩庭中半是苔,桃花净尽菜花开。

种桃道士归何处,前度刘郎今又来。

复出后,历任集贤殿学士、礼部郎中等职,公元842年病逝洛阳,享年七十一岁,死后被追赠为户部尚书。

刘禹锡几起几落,为改革事业与权贵斗争到底、不屈不挠的“杯酒精神”是永厚先生这幅画的主题。相同的题材和构图,永厚先生画了多幅(据有人说见到过三幅,加上我这幅应该至少有四幅了),由此可见他对“刘郎”这种奋斗不息的主观战斗精神之推崇备至。

跋中补记的是抄录陈梦麟的一首赞诗,大约是读画之后的感想。陈梦麟(1946— ),黃永厚的挚友,书画名家,现为浙江书画研究院副院长,与黄永玉、黄永厚关系密切,互有赠诗。

【跋文】

千树桃花,刘郎获罪,至复入都,皇脸亦已三变矣。而梦得了不憔悴,殊可嗟叹。余最服膺杯酒精神,此酬白乐天“举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎”句,④反馈略无苦涩,犹是军旗战鼓,一派进攻本色。

合肥即事 黄永厚画

梦麟赞诗:方忱人间路难走,黄公赠我一杯酒。丹心许国眠不得,匣中夜夜苍龙吼。⑤刘郎信足豪,终究怯题糕。⑥江头探得骊珠在,⑦杯酒精神著楚骚。敢信梦麟非梦得,一任边城增发白。昔无桃花犹如是,看花君子争不改颜色。⑧不唱江上竹枝词,⑧神游故园刻相思。和州刺史⑩今已去,刘郎更有重来时。

呈晓芒兄

【释意]

开篇揭典故出处,即刘禹锡的桃花诗案。刘郎两度被贬,三入都城,皇上或是回心转意,或是换了人,计变脸三次。如此折腾二十余年,刘禹锡已年届五十五岁,仍然没有丝毫憔悴之态,真是值得赞叹!我最佩服的是他的“杯酒精神”,即“暂凭杯酒长精神”句,这是为酬答白居易在扬州初次见面时所赠诗句而写。白诗中有“举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎”句,情绪悲凉;但刘禹锡的回应却是“沉舟侧畔干帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神”,毫无苦涩之感,“犹是军旗战鼓,一派进攻本色”,誓将改革进行到底。画面中,刘郎右手高举酒杯,头执拗地偏向一侧,一脸的不屑。

陈梦麟诗大意为:正在感叹人间路难行,得到永厚先生杯酒精神的鼓舞。我有心报国夜夜难眠,匣中宝剑都在嘶吼。刘郎那么豪气十足,却也墨守成规,不敢以“糕”字题诗。但他毕竟怀抱改革的骊珠,以杯酒精神写出了离骚那样的诗篇。何况我陈梦麟不是刘梦得,一旦发配边地就愁白了头发。昔日没有栽桃花的时候不也是这样吗?那些看花君子怎么可能不见风使舵、随时改变颜色呢?刘郎的一厢情愿的竹枝词我也不想唱了,权当神游一次故园,刻下相思之情吧。任和州刺史的刘郎已经过去了,今天的刘郎相信会有再来的时候。

观梦麟诗,似不如永厚先生那么投入,那么怀抱主观战斗精神,而是带有一丝看透了世故的苦涩和一种被动的期待。一是理想主义,一是现实主义,也许这就是两代人的差异?

这可能是八幅画中最难解的一幅,尤其梦麟先生的意思,多凭猜测,包括草书字体,因不在行,也是半蒙半猜,全无把握。如有误解,还望多多包涵。

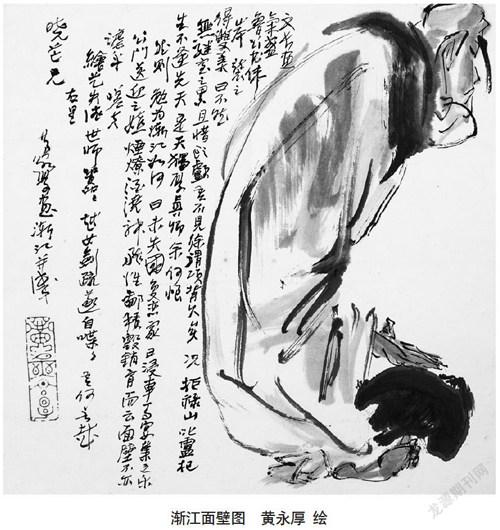

渐江面壁图

【背景介绍】

这也是永厚先生画过多次的一个主题,每画一幅,跋文常有所增删。给我这一幅的跋是最简单的,大概是照顾我读古书不多吧。另有一幅中有“学渐江之出世有大于人世之妙用”语,涉及他自己的艺术风格论,颇有“我欲乘风归去”之慨叹。他首先主张艺术家不要只从形式上“博采众长”,而要用命来搏,深刻的艺术往往是动荡的时代造成的。而在升平世界,则要经得起诱惑,学渐江面壁,拒绝世俗喧嚣,否则免谈艺术。

【跋文】

文长画气盛,鲁公(11)书伟岸,袭之得双美,曰不然。无继室之累,且惜头颅,吾不见徐渭项背久矣。况拒禄山,叱卢杞,(12)生不逢先天,是天独厚真卿,余何恨。

然则,勉为渐江(13)如何?曰,未失国,复恋家,日浸车马宴集之乐,公门送迎之嬉,烟燎酒浇,神飞性鄙,积毁销骨,而云面壁,不亦谑乎?嗟夫!绘艺(14)失德,世师嚣嚣,越女剑疏(15),遂自喋喋。吾何言哉。右呈

晓芒兄

黄永厚画渐江并笺

【释意】

徐文长的画,气象万千,颜真卿的字,伟岸壮观,只要把这两人的字画学习到手,岂不是双美?其实不然。我没有徐渭那样的继室之累(指徐渭失态中杀续娶的张氏),也爱惜自己的生命(指徐渭九次自杀),因此我是远远赶不上徐渭了。至于像颜真卿那样抵抗叛贼安禄山,怒斥奸相卢杞,我生也太迟,没有赶上那个时代,是天时造就了颜真卿,才使他达到那个艺术的峰颠,我没有什么可抱怨的。

那么,勉强学学面壁的渐江如何?回答是,既未失去祖国,又还留恋家庭(不能像渐江那样为抗拒清廷削发为僧),而且每日沉浸于车马宴集之乐、公门送迎之嬉,名烟美酒伺候,神志飞散性情鄙俗,一遇各种毁谤就只有沉沦,这种情况下来谈潜心面壁,岂不是笑话?可叹啊!画家的艺术失掉了德操,各种“大师”嚣嚣于世,越女剑还没练好,就在那里喋喋不休,我又能说什么呢?在另版同题画中,此处接下来还有一句:“此吾侪常于寂寞道中所见,南辕北辙之忙人也!”

此跋表达了永厚先生的艺术观点,即艺术是时代精神的产物,而不是技巧上的传授,不是你想学谁就能学到的,不经过惨痛的磨难、灵魂的洗礼,怎么能够达到艺术大师的精神境界?而在一个普遍平庸鄙俗的时代,艺术家更要能够坐得住冷板凳,像渐江那样排除一切世俗喧嚣,不能心浮气躁。图中渐江低眉闭目,打坐入静,唯下唇紧闭,显示出内在的隐忍和决心,倒不太像个放松面壁的僧人。其实永厚先生也不是要逃避现实,恰好相反,他正是要介入现实生活;但这种介入不是与世沉浮,而是立足于思想和精神的高度来批判现实,所谓以出世的精神做人世的事业。只有营造起心中的丘壑,才能高屋建瓴,出手不凡,切中时代的脉搏。

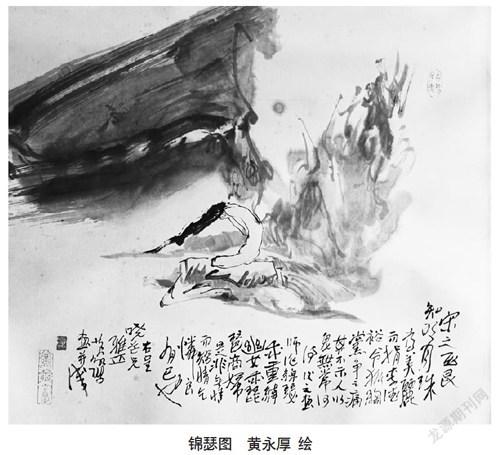

锦瑟图

【背景介绍】

北宋诗人杨亿、刘筠、钱惟演等人所代表的西昆派,推崇唐代李商隐为学习对象,但只限于模仿其外在形式,并不关心其内在思想。而李商隐的诗也正因此而成为他们以及后人在理解上的一大难点,尤其是他的《锦瑟》诗脍炙人口:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆,只是当时已惘然。”但“此情”究为何情,全诗究竟如何解读,却无人能猜透。所以后来元好问有诗:“望帝春心托杜鹃,佳人锦瑟怨华年,诗家都爱西昆好,独恨无人作郑笺。”当然,试图作“郑笺”的大有人在,但却没有一种解释能够得到大家的认同。有的说,诗里是在悼念亡妻;有的说是在追忆一位叫“锦瑟”的女子;有的说是如屈原一样,借香草美人抒发忠君爱国的情愫;有的说是慨叹自己失去的年华……凡此种种,似乎都有说不过去的地方。永厚先生这幅画则在跋语中提出了一种独特的看法,即要知人论世,从作者当时所处的社会历史场景中去揣摩其内心的情感深度,这也是永厚先生自己创作的艺术原则。实际上,李商隐当时处在“牛李党争”的旋涡之中,他最初受到牛党的令狐楚、令狐绚父子的提携,后来又为李党的王茂元赏识,还把女儿嫁给了他,从此却被视作牛党的“叛徒”,仕途上屡屡不得志。朝中派系斗争翻云覆雨,每次他都错过了机会,政治抱负无从施展,大好年华就这样如春梦一般蹉跎过去了,终于心灰意懒,郁郁而终。永厚先生主张应从这方面去理解《锦瑟》的寓意。 【跋文】

宋之西昆知明月珠为美丽,而捐李德裕令狐绹党争之痛,其不示人以鬼无常,何得后之画师作锦瑟,或重纬幽女,或琵琶商妇,是非无情而矫情乞怜,良有已[以]也。右呈晓芒兄雅正黄永厚画并笺

【释意】

宋代的西昆诗派只知道李商隐《锦瑟》中明月珠的美丽,而置当时李德裕、令狐绚的党争在诗人心中造成的伤痛于不顾,这是肤浅的。这场党争展示的是人间命途诡谲、反复无常,若不如此,怎么会有后来的画师(指作者自己)作《锦瑟图》,你可以理解为幽闭于重纬中的怨女,也可以理解为嫁为商人妇的琵琶女(16)这种幽怨哀伤并不是无情而矫情,以博得廉价的怜悯和同情,而是大有缘故的啊!

画面中,一柔弱女子裸身跪于岩上,掩面而泣,四周黑云压抑,荆莽丛生,象征着政治生活的险恶,及对人性的沉重压迫。

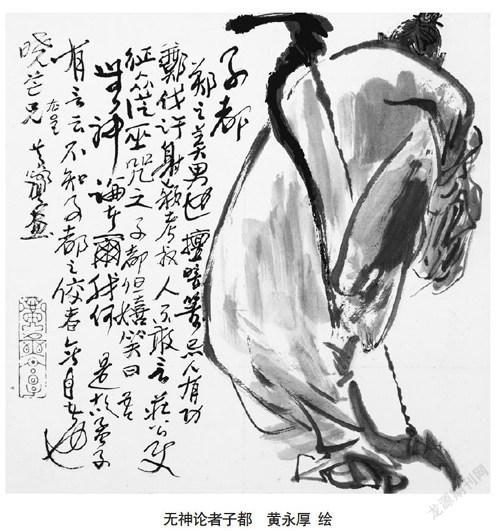

无神论者子都

【背景介绍】

公孙子都,春秋时代郑国人,号称春秋第一美男,且箭法高超,深得郑庄公宠爱。但心胸狭窄,忌妒心强。郑国伐许时,先锋颖考叔夺得头功,子都背后施暗箭将其射死,但无人见证。庄公心知系子都所为,却拿不到证据,于是延请一众巫祝来诅咒那个放箭的人。子都在现场谈笑自如,丝毫不为所动。唯庆功时,郑庄公将一辆漂亮的战车奖给了颖考叔的副手,子都则毫无所获,感到极无脸面,遂愤而自杀。永厚先生以此为题材,讽喻人心之恶毒,如果一个人什么都不信,将毫无道德底线,什么事都干得出来而没有廉耻,只有涉及自身利益和虚荣心时才会有所顾忌。

【跋文】

子都,郑之美男也。擅暗箭,忌人有功。郑伐许,射颖考叔,人不敢言。庄公更征众茫巫咒之,子都但嬉笑曰:吾无神论者尔,(奈)我何!是故孟子有云:“不知子都之佼者,无目者也!”右呈

晓芒兄

黄永厚画

【释意】

子都是郑国之美男,但擅放暗箭,忌人有功。郑国伐许的时候,从后面射死首先登上城门的颍考叔,见到的人都不敢作证。郑庄公于是征集一群巫师来施法咒之,子都却面不改色笑道:我是无神论者,你们奈我何!所以孟子说,不知子都之美貌的人,是没长眼睛的人啊!

此处引用孟子的话,见《告子上》,本意是为了论证“口之于味,有同嗜焉”而举的例子,同样的例子孟子还举了“耳之于声,有同听焉”,“目之于色,有同美焉”,最后引到人同此心、心同此理。但永厚先生在這里却是一语双关:“不知子都之佼者”,这个“佼”字有两义,既可以理解为“姣好”“美貌”,同时也可以理解为“狡猾”(见《古代汉语词典》,商务印书馆2009年版)。这样一来,这句话就变成:不知子都之狡猾的人,是没长眼睛的人啊!画面上,子都只画了个背影,将弓藏于背后,阴险毒辣之态尽显。这正是慧眼识人之作。

①据张瑞田先生说,黄永厚在上海办画展,一位花鸟画家不解地问:这是中国画吗?著名画家朱屺瞻听到质问,便说:“是中国画。这种画上百年没人画过了,要读很多书,还要有自己的见解,我也读过许多书,画不出这种画。”见《国学网》2018年IO月19日,原载《中华读书报》。

②林东海:《画坛怪杰 黄永厚其人其画试说》,载于电子书《阅读MOOK》第十一卷,2009年。

③邓晓芒:《门外谈中国画的创新——周韶华先生作品观摩有感》,《名作欣赏》2018年第4期。

④刘禹锡:《酬乐天扬州初逢席上见赠》:“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔干帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。”

⑤见《拾遗记》卷一:“帝颛顼高阳氏,黄帝孙昌意之子……有曳影之剑,腾空而舒。若四方有兵,此剑则飞起,指其方则剋伐。未用之时,常于匣中如龙虎之吟。”此处指报国无门、内心焦灼状。

⑥据宋邵博《邵氏闻见后录》卷一九:“刘梦得(禹锡)作《九日诗》,欲用糕字,以‘五经’中无之,辍不复为。宋子京(祁)以为不然。故子京《九日食糕》有咏云:‘飚馆轻霜拂曙袍,糗糍花饮斗分曹。刘郎不敢题糕字,虚负诗中一世豪。”’

⑦[清]李天叙有诗:“探得骊珠胜迹留,画桥碧柳荡轻舟。江神静蹑洪流去,水孽长潜古渡头。”

⑧在另版同题画中缺少这一句。

⑨江上竹枝词,指刘禹锡所作《竹枝词》:“杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨,道是无晴(情)却有晴(情)。”为一首情诗。

⑩刘禹锡曾任和州刺史,离任后返回洛阳遇白居易,作“暂凭杯酒长精神”诗相酬。

(11)文长,即徐渭(1521-1593),字文长,明代画家、诗人、戏曲家,青藤派鼻祖,受胡宗宪案牵连,精神失常中杀妻,且九次自杀未遂。鲁公即颜真卿(709784),唐代书法大师,封鲁郡公,人称鲁公。

(12)卢杞,唐朝宰相,奸臣。

(13)渐江(1610-1663),法名弘仁,安徽新安画派领袖,诗书画三绝,为反抗清初“留发不留头”之辱而削发为僧,家国皆失。

(14)另版中“绘艺”作“丹青”。

(15)金庸小说《越女剑》中,越女阿青为一牧羊少女,日与一白猿搏击,练就一身武艺,被范蠡引入宫中任武术教练,最终打败了宿敌吴国。

(16)见白居易《琵琶行》:“老大嫁为商人妇。”