《梦溪笔谈》中的宋代科技

2019-09-10杨渭生

在我国历史上卷帙浩繁的笔记小说中,知名度最高、影响最巨者,无过于北宋科学家、政治家沈括(字存中,号梦溪丈人,1031—1095年)撰写的《梦溪笔谈》一书。此书共十七目,凡609条,自然科学技术部分约255条,不仅记录了中国11世纪中叶前珍贵的科学史料,同时还记录了作者对于诸多科技问题的敏锐观察、精确实验和理性思考,反映了当时中国的最新科技成就,被英国科学史家李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”,作者沈括也因此被认为是“中国整部科学史中最卓越的人物”。

那么,《梦溪笔谈》中究竟有哪些伟大的古代科技成就呢?我们且探究一番。

记录并传承活字印刷术

印刷术为中华四大发明之一,始于隋朝或唐初,论说较多,目前普遍认为中国在唐貞观年间(627—649年)发明了雕版印刷术,比欧洲略早700年。

雕版印刷术经历了一个逐渐发展的过程。在唐初,虽有经史子集和宗教类图书印行,但还不很普遍。北宋庆历年间(1041—1048年),杭州平民毕昇(?—约1051年)发明活字印刷术,这是印刷史上的重大技术革命。

《梦溪笔谈》卷十八第307条最早并准确地记录了毕昇发明活字印刷术的全过程,是关于发明者毕昇的唯一原始资料,说明了我国印刷术由雕版印刷发展到胶泥活字印刷的历史过程。

在沈括的记载中,毕昇用火烧硬的胶泥活字排列在铁框子里印书,虽然原始简单,但与现代通行的铅字排印的原理基本相同。这在当时是印刷术的一大飞跃,沈括及其家族堂侄们是这一发明的传播者和保存者。号称“世界文明之母”的活字印刷术,自南宋之初即被誉为“沈存中法”,在元代还被称为“沈氏活版”。

毕昇发明活字印刷术后,北宋时期用其印刷过什么书籍缺乏记载。南宋周必大在绍熙四年(1193年)印刷过自著的《玉堂杂记》,这是世界上第一部现存的活字本。南宋以后,活字印刷术快速改进,由泥活字发展到木活字、锡活字、瓷活字、铜活字、铅活字等。

《梦溪笔谈》所载毕昇发明的胶泥活字印刷术,比德国人谷登堡在15世纪中期用金属活字印刷《圣经》早400多年。西方学者重视《梦溪笔谈》这部科学巨著,最早就是从这条记录开始的。

指南针的制作和磁偏角的发现

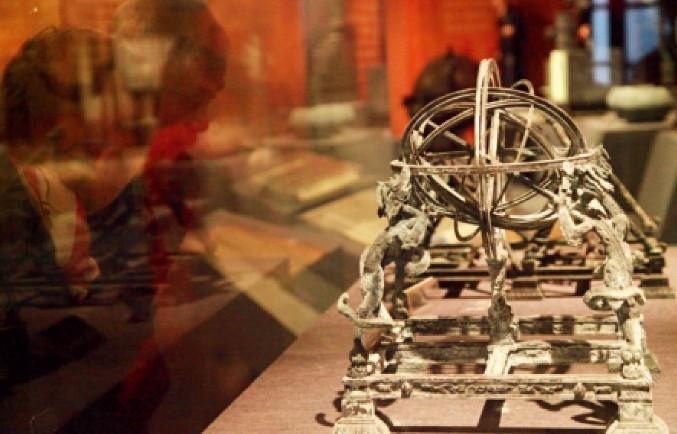

早在战国时代,中国已有用天然磁铁矿琢磨成的指南针,称为“司南”,约公元前3世纪的著作《韩非子》中就有相关记载。汉以后,历代都有指南针及其应用的记录。《梦溪笔谈》卷二十四第437条和《补笔谈》卷三第588条,对指南针有详细记述,内容丰富。

古人如何制作指南针?答案是人工磁化,“以磁石磨针锋,则锐处常指南”,这是珍贵的科技记录,不仅在中国,在世界上也是最早的。沈括还发现,“其中有磨而指北者”,为什么磁针有的指南而有的指北呢?沈括的解释是“恐石性亦不同”。

《梦溪笔谈》中还记载了指南针的四种装置方法(即水浮法、指甲旋定法、碗唇旋定法、缕悬法)。沈括亲自观察、实验,认为缕悬法“最善”。他对这四种装置方法的实验和分析,仍为近代制作罗盘和地磁测量仪器时所采用。

同时,沈括还发现并记载了磁针“常微偏东,不全南”,是世界上发现并明确记录磁偏角现象的第一人。沈括之所以能断言磁针偏差,是因为当时中国已经能够精确测量出地球子午线的方位,并使用了灵敏度很高的指南针来测量的结果。这一发现,比哥伦布于1492年横渡大西洋时才观测到的磁偏角现象,早了400多年。

首创“隙积”术和“会圆”术

沈括不仅记录了当时最新的科技成就,其本人也有相当深厚的科学造诣,尤其在数学方面。《梦溪笔谈》记述了许多关于数学的创见,其中以卷十八第301条记载的“隙积”术和“会圆”术最为重要。这是沈括在我国古代数学史上的独特创造,是战国、秦汉时期的《九章算术》向高等数学发展的重要里程碑。

通俗地说,“隙积”术用于计算有空隙的立体体积,“会圆”术是计算圆弓形的弧长。据扬州文史学者王骧先生考证,“隙积”术首次运用高阶等差级数求和的方法,这主要是沈括在治理汴梁渠筑坝、研究城防壁障,计算所需用土石方、砖块时,总结出来的一种算法,是《九章算术》中“刍童”术的发展。“会圆”术是他在丈量土地、绘制地图、测算天象等工作中,为计划弧长而提出来的一种既精确又简易的方法。在我国数学史上,沈括第一个利用弦(弓形直径)、矢(弓形的高)求出了弧长的近似值。

此外,沈括还把数学知识广泛运用于围棋、天文历法、军粮运输等方面的计算。《梦溪笔谈》卷十八第304条,记述了他用数学方法推算围棋棋局可变化的总数。如众所知,围棋的棋局千变万化,但沈括顺着唐代高僧一行(天文学家,曾编制《大衍历》)计算棋局的算法,寻根溯源,推穷究始,竟把棋局可变化的总数大致推算出来。这虽然不是最终结论,但在900多年前却是了不起的成就。日本数学史家三上义夫盛赞沈括“多艺多能”,是“中国算学的模范人物”。

首次记载并命名“石油”

石油被称为“工业的血液”,是目前世界上最重要的能源之一。“石油”这个中文名称便来自《梦溪笔谈》卷二十四第421条。沈括记述了鄜延境内(今陕西延安一带)出产“石油”,并预测其应用前景。

沈括以生动的文笔描绘了石油“生于水际”的情景—“惘惘而出”,使人见文如临其境。“颇似淳漆”“燃之如麻”“烟甚浓,所沾幄幕皆黑”“黑光如漆”等描写极为形象,就是没有见过石油的人,也很容易理解它的浓度、颜色等。

沈括是世界上对石油进行民用开发的第一人,他利用石油燃烧的烟代替松烟制墨,称其为“延川石液”,预言“此物后必大行于世”。他还根据延州一带人民采集、利用石油的情况以及古代文献记载,作出了“石油至多,生于地中无穷,不若松木有时而竭”的论断,很有预见性。他接着指出,“今齐鲁间松林尽矣,渐至太行、京西、江南,松山大半皆童矣。造煤人盖未知石烟之利也”,其意为松木资源有限,有必要使用石油来替代松木作为制墨的原料,这是很高明的科学应用预见。

其他首创性科学记录

沈括对工程技术很重视,在数十年宦游中细心观察,勤于记录,成就颇多。

《梦溪笔谈》卷十八第299条、312条记载,北宋工匠喻皓擅于建筑木塔等高层建筑,技艺高超,被欧阳修誉为“国朝以来木工第一人”。喻皓著《木经》三卷,遗憾的是此书失传了,仅在《梦溪笔谈》中有记述。我国现存最完整的古代建筑技術图书—《营造法式》就是从《木经》发展而来的,作者李诫借鉴的就是《梦溪笔谈》中所记录的《木经》一书的精华—“材分制”(中国古代木结构建筑的模数制度)。

沈括总结了造弓的经验,并对弹性体材料和结构力学性质都有精辟的论述(卷十八第303条)。沈括早年在海州(今江苏连云港海州镇)任东海县代理县令时,有人挖地得一弩机,沈括对此进行了研究和实验,说明了弩机构造和发射的原理(卷十九第331条)。他肯定望山(瞄准器)上刻度的功能,并加以改进。这是对弩机外形、特征和功能最早的科学说明。

在天文历法方面,沈括积极改进天文仪器和修订历法,首倡“十二气历”(与现今阳历相似的历法),虽未被采用,但亦是重大创新,比此后英国气象局所用的萧伯纳历(原理与十二气历相同)要早800多年。

在地理学方面,他根据河北太行山中发现的衔蚌壳之化石,推断此地昔日为海滨,认为华北平原乃泥沙淤积而成。他还发明“分层筑堰测量法”,首创地形高程测量法、木刻立体地形图(比西方要早700多年)等。

光学方面,沈括进行了凹面成像中焦点与成像的实验,及透光镜的观察实验,推进了《墨经》中的相关实验成果,比西方类似实验要早数百年。

声学方面,沈括对海市蜃楼、虹、雷电等现象,都进行了声学观察研究,他还进行声音共振实验,其实验结果比西方早数百年。

生物化学方面,沈括在《良方》中所记的“秋石方”,是现知最早提取荷尔蒙(性激素)的记载。

《梦溪笔谈》一书涉猎诸多科技领域,成就卓著,由于篇幅所限,难以一一列举,在此略写几例,以窥宋代科技辉煌成就之一斑。

然而,为何中国古代科技如此发达,却在近代全面落后于欧美呢?无数人曾尝试解答这个“李约瑟难题”。李约瑟曾提出,中央集权的官僚体制阻碍科学创新,如清代戴梓发明了连发铳(类似机枪雏形),结果被康熙流放(担心火器大规模应用会导致游牧民族丧失骑射优势);经济学家林毅夫认为是中国古代的科举制度使才俊之士无意于科学研究;历史学家黄仁宇认为是私人财产所有权缺乏应有的尊重和保护;经济学家刘茂松认为中国没有建立起激励和保护科技创新的体制……

也许,科技创新是一个涉及思想文化、社会制度和经济水平的综合性系统工程,即便沈括这样创造力惊人的百科全书式人物,也仅仅青史留名而已。今日中国如何进行科技创新,进而推动人类社会的进步和发展,尚需全社会的共同思考和行动。

杨渭生,原杭州大学(今浙江大学)历史系教授,《沈括全集》主编。