魏碑故里大同

2019-09-10曹杰

曹杰

近年来大同的书法研习和创作形成了高潮,隔三差五就有书法展出现,魏碑书体研习更是方兴未艾,还成立了魏碑研究院,全国独此一家。大同是北魏的都城,魏碑的发源地,被誉为魏碑之都。笔者曾涉猎大批有关魏碑的文章,多是魏碑书体艺术特点和书写方法,以及魏碑书写活动情况,难得看到魏碑产生发展的来龙去脉。在此做以探索,请教方家。

书法是人文精神的象征,是中国特有的藝术,其发展经历了一个极为漫长的过程。秦始皇统一中国后,也统一了文字,删繁就简创出籀篆。进入汉代籀篆变为隶书,到东汉时隶书进入成熟期。晋将汉隶定型为方块字,孕育了真书、行书和草书,从实用开始步入艺术。到北魏王朝出现了魏碑。

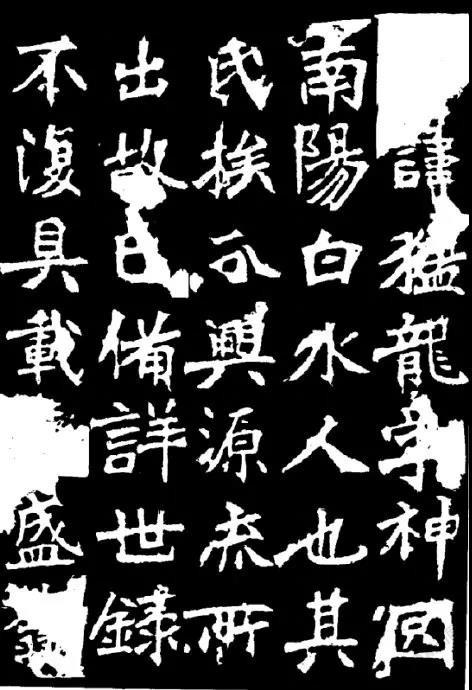

魏碑是北魏盛行的一种刀刻斧凿书体,因此称“魏碑”,或“北碑体”,是碑刻、墓志铭、造像题记、摩崖石刻的总称。它是正书的一种,取代了隶书。魏碑透过刀锋看笔锋,书风古拙朴茂、庄重雄浑、苍劲峻厚、刚健质朴、硬朗开阔、棱角分明,其带有原生态的艺术特征为人称道。魏碑在中国书法史上承前启后,对隋唐楷书的形成影响巨大。唐代书法大家褚遂良、殴阳询、孙过庭的书品,很明显都是由魏碑演变而来,且烙印很深。但由于北魏是鲜卑人建立的王朝,因此魏碑书体长期以来得不到重视,一直是藏在深宫人未识。直到清代,康有为、梁启超、阮元、包世臣等一些学者突破局限,才发现魏碑的美学价值,为其昭雪正名并宣扬其艺术价值和历史意义。康有为还为魏碑写了专著,名为《广艺舟双楫》,称赞魏碑有十大优势,“魄力雄健,气象浑穆,笔法跳跃,点画峻厚,意态奇逸,精神飞动,兴趣酣足,骨法洞达,结构天成,血肉丰美。”再加上一些碑刻的发现,魏碑这一书体历经千年的波折,才被社会公认。北魏定都大同96年,加上迁都洛阳前后南都北都之称,有200年之久。而北魏迁都洛阳短短数十年就灭亡,可人们每言魏碑必提洛阳,更离不开龙门二十品。好像魏碑就等同于洛阳,等同于龙门石窟,实在有些偏颇。

殊不知北魏在平城建都的时间最长,且北魏历史上为人称道的重大事件都发生在平城,比如几项翻天覆地的改革和民族融合等,无一不是在平城进行的。平城时代是北魏王朝政治、经济、文化发展的鼎盛时期,是魏碑书体的发祥地和源头。北魏平城百年间也是继东晋王羲之父子之后,我国书法史上最为辉煌的时期之一。当时最有名的书法家,有崔浩父子、卢渊、高允、李冲、江式、蒋少游、寇谦之、沈法会、刘芳、刘仁之等一大批人,未留下名的书法家也有很多,为我们留下了大批的重要书迹。这些书迹仅云冈造像题记,就有《昙媚造像题记》等30多种,40 余题;此外还有《破多罗太夫人漆皮题记》《司马金龙墓木板漆书》《嘎仙洞祝文》《晖福寺碑》《太武帝东巡碑》《文成帝南巡颂》;有《孙恪墓铭》《班变墓铭》《中洪之墓铭》《钦文姬辰墓铭》《司马金龙墓表》等。除此之外,还发现“大代万岁”“皇魏万岁”“富贵万岁”“传祚无穷”等瓦当文和瓦刻文近400 余件。

大同著名书法家殷宪对这些造像题记、碑刻、墓铭、瓦当文和瓦刻文进行整理,并列出详实的条目。这些条目不只让人耳目一新,更有力地说明平城是魏碑发祥地。那么魏碑是如何产生和演变而来的呢?笔者从五个方面入手进行分析。

第一是汉文化的崩溃。西晋八王之乱后,十六国兴起,中原烽火连天,战乱不断。好多文人学士逃到南方,书家自然也属在逃之列,有史料称当时好多地方是十室九空。中原文化停滞、瘫痪、崩溃,以至出现了文化空白。这就给魏碑的产生提供了重要的条件。

第二是北魏以汉制治国。鲜卑人统一中原后,大量地启用汉族文人名士,以汉族典章制度治理国家。首先是确立了汉字在朝中的使用机制,再加上崔玄伯、崔浩、卢渊、郑玄等,一大批有名书法家在朝为官,汉字书写也讲究起来。如史籍所载,太武帝看到崔浩字写得很好,便经常把他带在身边,令其随时起草诏书文告。皇帝对书法的欣赏和重视,给魏碑的形成提供了又一重要条件。

第三是大兴儒学。史载公元398年,道武帝定都平城后,便置五经群书博士,增国子太学生员三千人;公元426年,太武帝在城东起太学,祭孔子,以颜渊配;公元444年,太武帝下诏“自王公以下卿士,其子悉皆谐太学。”冯太后临朝称制后,改太学为皇宗学,京城设四门小学,郡设郡学,县设县学,乡设乡序,鼓励私人办学,并立孔庙塑孔子像。而且每位皇帝对学子要求很严,还不断检查他们的学习,对优秀者进行鼓励。当时所学的文化,不只是阅读经史,每日最重要一课是习字,即学习书法。也就是从描红模开始,到写仿再到自书,是每个生员必修的课程。明元帝、太武帝、文成帝等几位皇帝,少年时不只是经史学习很好,毛笔字写得也都很出众。明元帝接帝位后,在从政的百忙中,还采诸经史,撰写《新集》13篇;太武帝命大臣们整饰汉字,新增汉字1000多个。孝文帝受皇祖母冯太后的教导,在这方面最为出色。史载他才藻富胆,好为这章,马上口授,一字不改。太和年间后期所有诏书,都出自他手。他写的《吊比干文》,名扬千古,为人称道。书法艺术是作者心理、情感和审美观念的反映。这些皇帝在书写中,将他们民族策马弯弓、驰骋草原的豪放之情流露于笔端,使所书字体发生变异。又因北魏佛帝合一,他们既是帝也是佛,这一变异的书体既是帝体也是佛体,既为众人肯定,也成为众人的学习模式。这就成了魏碑形成极重要的因素。

第四是雕刻艺术的影响。北魏佛教的盛行,推动了石窟造像艺术的迅猛发展。雕刻渗透人们生活中,已是社会上一种普遍现象。人们不只在雕像中雕几行字作为题记,也雕庙碑、墓碑。还把《五经》雕在石头上,拓片供人学习,称做“经碑”。司徒崔浩还把《北魏史》刻成碑,称做“史碑”,却由此引来杀身之祸。雕在石头上的字刀锋所向,呈现着刚劲硬朗、棱角分明之美,皇帝赏识,众人也喜爱。于是都模仿学习,朝野上下蔚然成风。这便是魏碑形成的又一个不可忽视的因素。

第五是写经的推动力。当时佛教的发展,除口头传播而外,完全依靠抄写《佛经》传播。一些王公贵族富豪营功积德修营来世,便不惜一切财力组织写经。北魏景穆太子拓跋晃,是当年皇族中写经最早最多者之一。他宫中就养着师贤、惠始等一些有名高僧,让他们译经写经。冯太后的兄长冯熙在朝位高权重,是北魏最崇敬佛教的人物。他一生不只倾其家资兴建寺庙,还组织写经16部,23360卷。19世纪敦煌发现大量洞藏的手写经书中,还有他出资写的几部。执笔写经更是一种对佛教虔诚礼敬的表示,也最受善男信女们尊敬。因此不少文人学士都写经。特别是有些僧人把写经视为天职,终生都写经不辍。这样一来青出于蓝而胜于蓝,字越写越好,给魏碑书体的形成增光添彩。

以上的五种因素,可说无一不与魏碑书体形成有关。虽然魏碑的发展,经过了平城时代、洛阳时代、东魏和西魏漫长的时期,但平城是魏碑的发祥地,是源头。尽管魏碑是众多艺术门类中的一个门类,但它跟北魏的重大改革和民族融合同样的重要。魏碑书体庄重雄厚、刚健古朴、苍劲开阔,独树一帜,是中国书法发展史上的一个转折点和接力站。它上承魏晋下启隋唐,为唐楷的形成奠定了基础创造了条件。魏碑和雕塑、太和音乐等一样,是融合文化的重要组成部分,是历史为我们留下的一份宝贵财富。目前大同地区发现的北魏题记、碑刻、墓志不过是冰山一角,还有大量埋在地下。东汉蔡邕在太学门前,将《诗经》《尚书》《周易》《礼记》《春秋》《公羊传》《论语》刻成石经,用碑石46 块。有资料载:崔浩刻“史碑”与“经碑”,还从邺城取石虎文室屋基石60余块,用工300万雕刻而成。立于城西原祭天郊坛东3里的大道旁,占地方圆百余步。据说崔浩被诛,这些碑也被打碎,可那么多的碑石碎片究竟埋藏在那里,到如今没发现一块。寻找这些遗物,还原其本来面貌,对挖掘魏碑文化,再造魏碑碑林,以至建设魏碑之都很有意义,是历史赋予我们的责任。