服务业集聚与制造业工资不平等

2019-09-10梁军从振楠

梁军 从振楠

摘 要:通过引入服务业集聚指标,拓展新经济地理学工资方程,并基于中国271个地级城市的面板数据,运用空间计量模型实证研究了服务业多样化集聚、专业化集聚和制造业工资不平等程度之间的影响关系。研究结果表明:各城市制造业工资水平表现出显著的空间相关性,工资空间分布的极化效应越来越明显;服务业多样化集聚在整体上促进了制造业工资水平提高,而服务业专业化集聚对制造业工资的作用不显著;地区分异的回归结果显示,服务业多样化集聚在东部地区对制造业工资水平有正向作用,在中部地区未呈现出明显作用,在西部地区却抑制了制造业工资上涨;而服务业专业化集聚在各地区对制造业工资的作用始终不显著。研究结论对降低地区制造业工资不平等程度、促进区域协调发展具有借鉴意义。

关键词:服务业集聚;制造业工资;多样化;专业化

文章编号:2095-5960(2019)06-0016-09;中图分类号:F062.9;文献标识码:A

长期以来,依托于廉价的劳动力资源禀赋和日益扩大的市场份额,中国制造业的经济规模和工资水平不断提升,但同时地区制造业发展水平的差异性也愈發突出。横向来看,东部与中西部之间的制造业分布呈现出越来越显著的“中心—外围”格局,区域间工资不平等程度也表现出逐年扩大的态势。[1]就目前我国的产业发展现状和变革趋势来看,制造业仍然是经济发展的支柱型产业,而制造业工资不平等是制造业收入差距甚至地区收入差距的主要影响因素。任由地区制造业收入不平等程度扩大必定会加剧区域发展的不平衡性,与社会和谐稳定发展的良序原则相悖。落实促进区域协调发展和全民共同富裕的政策主张,解决收入分配差距持续扩大的问题,必须关注区域工资差距问题的解决措施。探寻制造业工资不平等的形成机制和解决措施具有重要的现实意义。

一、文献综述

为解决地区制造业工资不平等的问题,多数学者基于新古典增长理论的分析范式,从技术进步、对外开放、外商直接投资、人力资本、汇率波动等角度来研究制造业工资差距的成因。[2-7]新古典经济学在规模收益不变或递减、完全竞争、无运输成本等假定下,试图从“第一天性”(First Nature)的角度解释制造业工资差距的成因,由于忽略了距离和空间维度因素的影响,最终走入 “庭院资本主义”的死角。并且按照新古典经济学的基础假设,要素报酬均等化最终将带来经济地理格局的收敛性变迁,这种理论预期的结果与目前我国经济发展过程中产业集群大规模涌现和收入差距日益扩大的现实特征相悖。若试图更为合理完整地解释现实世界中区域经济发展不平衡的现象,还需引入“第二天性”(Second Nature)的特征。

20世纪90年代初,由Krugman等开创的新经济地理学基于不完全竞争、规模收益递增、冰山运输成本等假设[8],在中心—外围模型(CP模型)的基础上推导出制造业部门的工资方程,从经济活动空间集聚的视角为地区工资差异提供了新的解释,但由于产业集聚的知识、技术溢出等特征难以被模型化,新经济地理学理论仅仅从市场潜能(货币外部性)的角度强调了区位因素对地区工资差距的影响;而城市经济学的诸多研究将产业集聚的技术外部性纳入了地区工资差距的分析范式之中,对技术外部性对制造业工资水平的溢出效应进行了有益探讨。[9-12]反映在我国学者的研究中,闫逢柱和乔娟首次研究了制造业集聚与其内部工资水平之间的关系,结果表明产业集聚对工资水平的影响与行业异质性密切相关;[13]韩帅等认为[14],服务业集聚能通过技术溢出效应显著促进地区工资水平上涨,而制造业集聚通过劳动力蓄水池效应促进了教育的工资回报率提升;谢露露利用2005~2007年中国工业企业数据库二位数制造业数据,研究了制造业集聚带来的地级市工资“俱乐部”现象,发现制造业集聚对于工资水平存在着直接效应和间接效应;[15]吴晓怡和邵军研究发现,以制造业就业密度衡量的集聚程度对制造业企业工资水平的影响呈现出倒U型特征。[16]从上述文献梳理中可以看出,针对产业集聚和地区制造业工资不平等这一问题,我国学者的研究成果仍然较少,并且多数学者从整体产业集群的角度出发,或仅仅立足于制造业及其细分行业的集聚特征来考察制造业工资水平的影响因素,以解释工资不平等现状的成因,尚未有学者从产业关联的角度出发,来研究上下游产业间的互动关系或其他产业集群的外溢效应对制造业工资不平等的影响机制。

首先,随着市场一体化机制的不断完善,城市间产业发展的不平衡性和产业内部工资水平的地区差异性不仅取决于本产业集聚的规模效应,产业间集聚的相互关联效应和溢出效应更是影响城市产业技术进步和工资水平提升不可或缺的因素;其次,服务业(尤其是生产性服务业)具有知识密集、技术密集等特性,良好的服务业专业化集聚带来的分工协作效应能够提高制造业生产过程中的技术复杂度和生产效率[17],而服务业的多样化集聚能够促进技术扩散和技术创新,增进区域内资源和技术共享,从而提高制造业工资水平;[18][19]最后,当今世界正在由“工业经济”时代转变成为“服务经济”时代,服务业作为一切生产活动过程当中的“润滑剂”[20],能够广泛参与到价值链分工的高端和低端环节,最终在城市中各产业间产生关联效应。基于产业关联的视角,研究服务业集聚对制造业工资水平的外溢效应,不仅可以揭示制造业工资不平等问题的形成机制和解决途径,而且具有重要的理论价值和现实意义。

基于以上认识,本文将在新经济地理学和城市经济学已有研究的基础上,以我国271个地级市为研究对象,主要探究服务业的多样化集聚、专业化集聚和制造业工资不平等间的作用机制。本文的创新之处主要有以下几点:(1)从产业关联和产业间溢出效应的角度,考察服务业集聚和制造业工资水平之间的关系,为城市间工资差距的研究提供了一个新的视角;(2)从马歇尔集聚外部性角度出发,根据服务业集聚的内在特征,将其分为多样化集聚与专业化集聚,具体研究不同类型的服务业集聚对制造业工资水平的空间作用机制;(3)利用空间计量分析方法,引入各城市间的地理距离,将多数研究中被忽略的区位因素引入制造业工资不平等形成机制的考察过程当中;(4)基于东中西部地区分异的维度,对服务业集聚和制造业工资水平间的作用机制进行再检验,从而针对东中西部收入差距持续扩大的问题提供合理的政策建议。

二、模型的设定与构建

(一)理论模型的设定

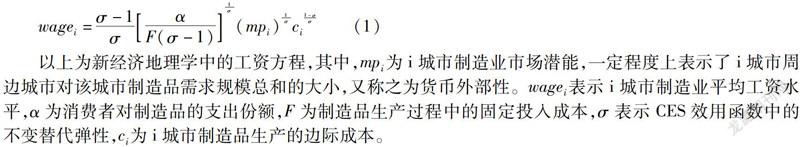

根据Krugman的理论[8],考慮一个只有服务业和制造业的两部门经济体,制造业部门在不完全竞争、规模报酬递增的特征下进行差异化生产,且服从萨缪尔森的“冰山运输成本”假定,城市制造业工资水平用公式表示为:

以上为新经济地理学中的工资方程,其中,mpi为i城市制造业市场潜能,一定程度上表示了i城市周边城市对该城市制造品需求规模总和的大小,又称之为货币外部性。wagei表示i城市制造业平均工资水平,α为消费者对制造品的支出份额,F为制造品生产过程中的固定投入成本,σ表示CES效用函数中的不变替代弹性,ci为i城市制造品生产的边际成本。

依据集聚经济学的相关理论,服务业集聚能够通过外部效应对制造业生产成本产生重要的作用和影响。一方面,服务业集聚能够通过价值链分工、规模经济、资产专用化、生产流程创新等途径提高制造业生产效率,节约制造业的生产成本、交易成本和人力资源搜寻成本;[17]另一方面,一定空间内大规模服务业厂商无序集中和过度集聚也可能造成拥堵效应,使资源配置倾向于无效率发展,同时厂商之间的恶性竞争抬高了服务的搜寻成本和生产要素价格,使得制造业企业边际生产成本提高。[21]因而,参考王海宁和陈媛媛的研究[22],将i地区制造业生产的边际成本设定为服务业集聚水平的函数,即:

其中,θ表示服务业集聚对制造业边际生产成本影响程度的大小,其符号取决于服务业集聚带来的净效应的大小,因而工资方程又写作:

(二)计量模型的构建

依据上述理论模型中变量间的关系,结合现实,构建如下基准线性回归模型:

其中,下标i表示地级城市,t表示测度时间,n表示其他控制变量的个数;wage表示地级市制造业的平均工资,saggl表示各城市服务业集聚程度,mp表示市场潜能;X为其他控制变量,其中包括:外商直接投资水平(fdir)、人力资本(hr)、信息化水平(inf);μi、vt、uit分别为地区效应、时间效应和随机扰动项。

按照产业集聚的不同模式及特征,可将集聚分为专业化和多样化两种类型。Marshall认为[23],区域内同种类型的企业或厂商集聚,能促进技术和知识在企业间传播和共享,同时专业化集聚能够通过劳动力池、中间行业的规模效应促进地区产业增长,这种外部性的相关理论后来经由Arrow、Romer完善[24,25],理论界称之为MAR外部性;Jacobs则指出[26],多样化集聚能促进不同类型的技术和知识之间的相互交流补充,有利于知识创新的搜寻,从而更有利于技术进步和产业成长。国内外学者的众多研究结果也表明,产业集聚的多样化和专业化特征对于区域间产业发展和经济增长存在着截然不同的作用机制和途径。[27][28][29]因而根据服务业集聚的不同类型,我们构建集聚的多样化指标(DIV)和专业化指标(SPEC),从集聚的广度和深度两个层面上衡量城市中服务业的集聚特征,将回归式拓展为:

根据地理学第一定律,考虑到临近城市间的制造业工资水平可能存在外溢效应和依赖关系,我们引入空间自回归模型(spatial autoregressive model,SAR),以解释临近地区制造业工资水平的波动对本地区被解释变量的影响:

上式中,Wij为N×N阶空间权重矩阵,系数ρ为空间自相关系数,体现了临近地区制造业工资水平对本地区制造业工资水平的影响。当考虑邻近地区被解释变量扰动项的随机冲击效应能够对本地区制造业工资水平产生影响时,应构建面板空间误差模型(spatial error model,SEM):

其中,λ代表空间误差项的系数,ε代表空间误差项的随机扰动项。

三、变量说明和数据来源

(一)相关变量的说明

1.被解释变量

制造业工资水平(wage):由于地级市制造业工资数据难以获取,借鉴谢露露,采用各地级市制造业企业的平均工资水平予以代理[15],相关数据来源于国家统计局维护的《中国工业企业数据库》,利用各城市二位数制造业企业的工资数据,加总得到各城市制造业平均工资数据,样本考察期为2004~2007年。具体处理方法为:将各地级市制造业企业当年应付工资总额与应付福利费总额求和,并除以各城市制造业企业从业总人员数,得到各地级市制造业平均工资水平。其中,根据各年度CPI平减指数,将应付工资与应付福利费总额平减为以2004年为基期的实际值。

2.解释变量

服务业集聚水平(saggl):为全面反映出服务业集聚的多元特征,构建集聚的多样化(DIV)和专业化(SPEC)指标,从广度和深度两方面来衡量服务业的集聚状况。具体参考Glaeser et al.的度量方法[27],以相对专业化指数来衡量服务业的集聚状况,计算公式为:SPECi=si/s,si表示i城市服务业从业人员数占该城市总从业人员数的比重,S表示全国服务业从业人员数占全国总从业人员数的比重。

相应地,采用相对多样化指数来衡量服务业多样化集聚程度,以消除产业集聚规模差异所造成的回归误差,在公式中表现为:DIVi=1/Σjsij-sj。其中,sij表示i城市j行业从业人数在i城市服务业中所占就业份额,sj表示行业j总从业人数在全国服务业中所占的就业份额。

3.控制变量

(1)市场潜能(mp):根据新经济地理学工资方程,Krugman意义上的市场潜能表现为mpi=Σj(e-ωdijPj)σ-1Yj[8],其中ω为“冰山运输成本”,Pj表示城市j的价格指数,Yj表示各地级区域的国内生产总值。由于各城市价格指数、双边贸易成本等数据难以获取,我们采用Harris的方法来计算市场潜能[30],具体公式为:mpi=Σj≠iYj/dij+Yi/dii,dij表示城市i到城市j之间的直线距离,dii为城市i的内部距离,用dii=2/3areai/π来衡量,areai为城市i的土地面积。

(2)外商直接投资水平(fdir):外商直接投资(FDI)能为外资企业带来先进技术和生产力,同时区域间的溢出效应能够促进内资企业提高边际生产率,从而提高该区域整体工资水平;[31]另一方面,FDI与东道国企业竞争形成的“挤出效应”可能会迫使当地制造业企业通过降低工资来压缩成本[32],因而FDI对于地区制造业工资水平的作用具有不确定性。本文使用该年度FDI占GDP的比重来衡量外商直接投资水平。

(3)人力资本(hr):劳动经济学中,Mincer提出的工资方程认为[33],具有较高人力资本的群体会通过资源配置效应得到较高的劳动报酬。本文借鉴王志鹏和李子奈、卢进勇等研究中人力资本的测算方法[34,35],采用各城市高校在校生人数和普通中学在校生人数所构建的复合指标予以度量,并给处在不同教育阶段的对象赋予不同权重,具体表现为:hri=midi×10/popi+higi×15/popi。其中,midi为i城市普通中学在校生人数,hig表示i城市高校在校生人数,popi为该城市年末总人口数。

(4)信息化水平(inf):信息化水平标志着区域内信息传递媒介的便利性以及传播速度,高效率的信息传播速度有利于企业降低外部交易成本,使企业生产的分工协作效率得到提高,从而对城市制造业工资水平的提升产生推动作用,促使制造业进行信息化转型。同时,在服务业集聚对制造业工资的空间溢出效应发挥作用时,良好的信息基础设施建设能够保障技术、知识实现更加高效地交流,大大减小了信息损耗,提高了信息的价值创造能力。本文使用人均邮电量来衡量各城市的信息化水平。

(二)数据来源

本文的考察层面为地级城市,受制造业工资数据可得性的限制,将样本期间确定为2004~2007年,剔除掉数据缺失较为严重的城市,最终选择我国271个地级市为研究对象。各地级市制造业工资数据来源于《中国工业企业数据库》(2004~2007),各城市特征数据主要来自《中国城市统计年鉴》(2005~2008),并采用《中国区域经济统计年鉴》(2005~2008)中的数据进行交互补充,对于部分缺失的城市特征数据,使用插值法进一步补充。

四、实证分析

(一)空间相关性检验

空间依赖性是基于地理区位信息的空间数据的主要特征之一,具体表现为相邻空间观测单位之间数据分布特征的同质性和集中性。[36]在进行空间回归分析之前,先采用空间相关性检验确定各城市制造业工资水平之间是否存在空间依赖性,具体测度过程采用Moran′s I指数来实现,计算公式如下:

其中,Yi表示i城市制造业的平均工资,表示所有样本城市中制造业的平均工资水平,S为各城市制造业工资水平的方差,Wij为空间权重矩阵。结合上述公式,利用样本考察期间中国各城市制造业工资水平数据得到的Moran's I指数及其统计检验结果如表1所示:

从上表中可以发现,首先,在样本考察期内,我国各地级市制造业工资水平历年的Moran's I指数均大于0,并且在1%的水平上显著,这说明各城市制造业工资水平存在显著的空间依赖性,在区域间呈现出工资“俱乐部”式的分布特征;其次,从2004年到2007年,各城市制造业工资的Moran's I指数整体上呈现出波动中递增的趋势,这说明城市之间产业的群聚效应和极化效应越来越明显,同时区域间制造业工资不平等程度也在逐年加深,这与我国东中西部之间工资差距持续扩大的现状相吻合。由于经典计量分析中的OLS回归方法忽略了空间依赖性和空间异质性的存在,无法有效缓解空间数据的观测误差和建模误差,因而下文将引入空间计量模型,对制造业工资不平等的形成机制进行分析。

(二)全国层面的回归分析

依据传统面板模型的分类,Elhorst将空间面板模型分为空间固定效应和空间随机效应两种模型[37],而Baltagi认为当研究对象为确定的个体时,固定效应模型将优于随机效应模型[38],这与Hausman检验结果相一致。因而在全国层面的回归分析时,为考察观测单元在空间分布和地理区位上相互关联的特征,我们构建反地理距离空间权重矩阵,分别根据上文所确定的SAR、SEM模型,控制空间固定效应和时间固定效应两种非观测效应,将全国层面的服务业集聚和制造业工资水平的回归结果列示如下:

从服务业集聚和城市制造业工资水平的回归结果(表2)中可以看出,模型(1)到模型(6)中的空间自相关系数(ρ)和空间误差项系数(λ)均在1%的水平上显著为正。这表明我国城市制造业工资水平受到周邊其他城市的影响而表现出强烈的空间依赖性,空间溢出效应使邻近城市制造业工资水平呈现出趋同收敛的特征。这一结论与集聚地为吸引人才而开展的工资竞价活动相吻合,即:在劳动力市场一体化和企业生产同质化的情形下,当某地区周边城市制造业工资水平提高时,为避免临近城市的工资溢价对本城市廉价劳动力和高端人才产生吸聚效应,本地区制造业也往往倾向于提高工人工资,以减小地区间人力资本流动给本地企业带来的损失。[15]

为进一步精确分析各变量对城市制造业工资水平的具体作用,本文在此构建一个综合各种空间面板模型在内的多重检验框架,依据各种空间面板模型参数设定中的嵌套性关系,检验SDM模型与SAR模型、SDM模型与SEM模型在回归过程中是否存在本质性区别,以缩小模型选择的范围,具体的检验过程由Wald检验和Lratio检验所构建的参数约束统计量来综合考察;同时,依据赤池信息准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)来最终确定系统性误差最小的模型,以佐证本文实证结果的合理性,模型适配性检验的统计结果如表3:

表3模型的适配检验结果显示,Wald检验和Lratio检验在5%的置信区间上均无法拒绝“SDM模型与SAR、SEM模型的设定无本质性差异”的原假设,因而SDM模型与SAC模型并不适用于本文样本数据的回归过程。进一步地,由赤池信息准则(AIC)、贝叶斯信息准则(BIC)的结果可得,当考虑到空间滞后系数时,模型设定的AIC、BIC值均变小,面板SAR模型估计结果的特异性误差较小,因此模型(3)的实证结果是本文样本数据集回归结果的最佳选择。

由模型(1)到模型(3)的估计结果可知,服务业的多样化集聚能够在5%的显著性水平上均能够促进城市整体制造业工资水平提高,而服务业专业化集聚对制造业工资水平的作用并不显著。从全球价值链的角度来看,我国服务业在全球价值链中仍处于低端环节,仅仅依靠劳动力价格上的比较优势提供劳动密集型的中间产品或服务,并且受到国际服务外包的影响,本土服务业全球化过程中往往受到来自发达国家先进服务业的“挤出效应”,大大制约了我国服务业从低水平专业化向高水平专业化的转型升级。这种低水平集聚恰好造成了专业化过程中溢出效应和规模效应的缺失,因而我国服务业的专业化集聚不能推动制造业生产效率提高,从而提高制造业的工资水平。同时,由于我国的FDI分布多集中于制造业,这些外资企业能够从投资国获得长久的技术帮助和研发支持[39],而外资企业生产的技术效率提高又能对我国制造业中的内资企业产生溢出效应和竞争效应,促使内资企业开展技术变革和产品研发活动。因而相比于服务业来说,我国制造业的创新动力更强,其在研发创新活动中对多样化的生产性服务的需求也就更大。而服务业的多样化集聚恰恰能为制造业的生产过程提供多元化的服务选择,制造业企业能够针对原有的生产路径和生产惯性寻求最符合自身发展需求的中间性服务厂商,同时服务业多样化集聚的知识溢出效应和知识扩散效应也有利于制造业生产效率的提升。多样化的知识、技术、人才之间的相互交流能为制造业企业提供良好的创新环境,这一结论与产业多样化的“技术池观点”[19]相互印证。

从控制变量的回归结果来看,市场潜能对城市制造业工资水平具有显著的正向作用,这与本文理论模型和新经济地理学理论的预期结果相一致,即城市中制造业生产所承载的市场需求规模增大有利于该城市制造业工资水平提升。同时,外商直接投资水平对制造业工资表现出负向相关,且其系数均不显著,这说明FDI在对本国企业产生示范效应的同时,也存在着由竞争而产生的挤出效应,因而FDI未能促进本国制造业工资水平提升。最后,信息化水平提高能够显著促进我国制造业工资水平提升,这与本文对控制变量的分析结论相一致。

(三)东中西部分异的再检验

本文聚焦于制造业工资不平等的影响机制,结合我国经济发展现状,工资不平等主要来源于两方面:一是各城市间的工资差距,二是区域间的工资差距。从上文分析中可以看出,服务业多样化集聚能在整体上促进各城市制造业工资水平提高,而服务业的专业化集聚未表现出显著影响,结合我国东中西部制造业工资差距不断扩大的现实特征,本文将样本数据中所考察的271个城市划分为东、中、西部三大区域① ①东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南所管辖的101个地级及以上城市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南所管辖的97个地级城市;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆所管辖的73个地级及以上城市。,并进一步探究在东中西部地区分异的视角下,不同地区的服务业集聚将对制造业工资水平产生何种影响,并根据其具体的作用机制,探寻地区间工资不平等程度持续扩大的原因。依据上文模型适配性检验的分析结果,采用面板SAR模型进行回归,估计结果如表4所示:

从东中西部地区分异的回归结果(表4)可以看出,首先,无论是在东部、中部、还是西部,服务业的专业化集聚对制造业工资水平的影响都不显著,这与表2中全国层面的回归结果相一致。其次,东部城市的服务业多样化集聚能够显著提高制造业工资水平,西部各城市的服务业多样化集聚在10%的显著性水平上对制造业工资水平产生负向影响,而中部地区的这种作用不具有统计显著性。我们认为:随着地区经济发展阶段和城市体系演变趋势的不同,各区域针对自身发展现状所进行的产业布局规划方面的选择也有所差异。具体来看,经济发展水平较高的地区多拥有良好的产业基础,在产业规划过程中往往更倾向于选择以高技术产业为主体的高端产业作为发展对象;而经济发展较为落后的地区受人力资本存量不足、基础设施建设不完善等因素所限,产业布局的选择多以全球价值链低端环节的产业为主,因而整体的产业发展水平相对滞后。我国中西部地区中相当一部分地区地处人口集聚密度比较低的经济不发达区域(如山西、甘肃、广西、云南等省份),服务业发展也多以本土化的低端服务业为主,并未像东部地区那样广泛参与到全球价值链分工体系的生产环节当中,无法在与发达国家的高端服务业竞争、模仿和学习过程中实现技术进步。同时中西部地区不具备东部沿海地区那样数量众多的高校、科研机构和创新型企业,人力资本存量也较低,在服务业多样化集聚的过程中,知识溢出和技术扩散效应较为欠缺,不能对制造业产生良好的外溢效應。此外,西部地区大量低端服务业企业的多样化集聚,反而会挤占当地制造业企业所拥有的土地、劳动力、资本等生产要素,在一定程度上阻碍制造业企业的发展,对制造业工资水平产生负向作用,进一步拉开了东中西部之间的收入差距。这在一定程度上为我国东部与中西部之间呈现出的“中心—外围”格局提供了经验支持。

五、研究结论与政策建议

在新经济地理学和城市经济学已有的研究基础上,本文扩展了Krugman提出的制造业工资方程[8],以我国271个地级市为研究对象,采用面板空间计量模型,从产业关联的角度实证研究了服务业的多样化集聚和专业化集聚对制造业不平等程度的影响,并进一步基于东中西部地区分异的特征,对不同地区的服务业集聚和制造业工资不平等之间的作用机制进行考察,研究的主要结论如下:

首先,我国各城市制造业工资水平表现出显著的空间依赖性和空间相关性,且全局自相关系数呈现出波动中递增的趋势,这说明制造业工资空间分布的极化效应越来越明显,区域间制造业工资不平等程度正在逐年加深;其次,从产业关联的角度来看,服务业的多样化集聚能够促进制造业工资水平提升,而服务业专业化集聚对制造业工资水平的作用不显著;再次,基于东中西部地区分异的结果显示,东部地区的服务业多样化集聚有利于地区制造业工资水平提高,西部地区服务业的多样化集聚却对制造业工资水平产生负向作用,而中部地区的这种作用不显著,但无论是在东部、中部还是西部,服务业的专业化集聚都无法对制造业工资水平产生显著影响;最后,市场潜能对城市制造业工资水平在整体上具有显著的促进作用,这与新经济地理学的理论预期相一致。

針对我国东中西部地区产业发展表现出的“中心—外围”分化格局,为降低地区间制造业工资不平等程度,缩小区域间收入差距,根据本文的研究结论,提出如下政策建议:

一是大力发展高端服务业,促进服务业从全球价值链低端环节向高端环节攀升。对于东部地区,应鼓励高端服务业专业化集聚,打造高端产业专业化集聚园区,并通过技术支持培育新型服务业,促使服务业向全球价值链高端环节攀升;对于中西部地区,积极引入知识密集型服务业,引导服务业多样化合理布局,利用政策倾斜扶持中西部地区服务业广泛加入全球价值链生产环节当中,多措并举实现东中西部地区服务业合理的专业化集聚和多样化布局。

二是培育新区域增长极,促进城市体系和城市群成长。积极引导社会资本和信贷资本流入服务业,为服务业的创新演化和产业结构升级提供良好的外部条件。同时,要充分认识到服务业集聚对缩小地区间差距的积极意义,依托原有的城市群和城市体系,在区域内培育若干个服务业集聚的新增长极,促进服务业多中心空间集聚式发展,充分发挥城市体系的网络外部性,促进区域协调发展。

三是打破地区制造业间的贸易壁垒,提高各城市对外开放度。推进我国区域间制造业市场一体化程度提高,鼓励人力资本跨区域流动,消除地区间制造业市场分割,积极鼓励我国制造业研发、生产、销售过程中的跨区域分工协作,合理引导东部沿海地区制造部门向中西部地区进行产业转移;提高各城市对外开放度,充分发挥国际市场潜能对制造业工资水平的促进作用,以缩小区域间制造业工资差距。

参考文献:

[1]陈建军,刘月,陈怀锦.市场潜能、协同集聚与地区工资收入——来自中国151个城市的经验考察[J].南开学报(哲学社会科学版),2016(1):77-88.

[2]吉缅周.FDI与制造业工资关系的经验研究[J].国际经贸探索,2007(10):58-63.

[3]喻美辞.国际贸易、技术进步对相对工资差距的影响——基于我国制造业数据的实证分析[J].国际贸易问题,2008(4):9-15.

[4]陈怡,周曙东,王洪亮.外商直接投资对我国收入差距的影响——基于制造业工资基尼系数的实证分析[J].世界经济研究,2009(5):71-76.

[5]冯晓华,张玉英.人民币汇率波动的福利效应——基于我国制造业面板数据的实证分析[J].国际贸易问题,2009(9):107-116.

[6]杨春艳.贸易开放与工资差距——基于中国制造业行业面板数据的实证研究[J].世界经济研究,2012(7):41-45.

[7]梁滢,李金玲.贸易开放、人力资本与制造业劳动力工资差距——基于门槛效应模型的实证研究[J].人口与经济, 2013(3):75-83.

[8]Krugman P.Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[9]Wheaton W C,Lewis M J.Urban Wages and Labor Market Agglomeration[J].Journal of Urban Economics,2002,51(3):542-562.

[10]Mion G,Naticchioni P.Urbanization Externalities,Market Potential and Spatial Sorting of Skills and Firms[R].CEPR Discussion Paper,2005,No.5172.

[11]Fingleton B.The New Economic Geography versus Urban Economics:An Evaluation Using Local Wage Rates in Great Britain[J].Oxford Economic Papers,2006,58(3):501-530.

[12]Fingleton B,Longhi S.The Effects of Agglomeration on Wages:Evidence from the Micro-Level[J].Journal of Regional Science,2013,53(3):443-463.

[13]闫逢柱,乔娟.产业集聚发展对工资变化的影响——基于中国制造业的实证研究[J].中国人口科学,2010(1):57-65.

[14]韩帅,孙浦阳,张诚.产业集聚对教育回报与工资水平的影响——基于我国服务业与制造业集聚的比较分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2012(9):106-118.

[15]谢露露.产业集聚和工资“俱乐部”:来自地级市制造业的经验研究[J].世界经济,2015(10):148-168.

[16]吴晓怡,邵军.经济集聚与制造业工资不平等:基于历史工具变量的研究[J].世界经济,2016,39(4):120-144.

[17]冯泰文.生产性服务业的发展对制造业效率的影响——以交易成本和制造成本为中介变量[J].数量经济技术经济研究,2009,26(3):56-65.

[18]Wang P.Agglomeration in a Linear City with Heterogeneous Households[J].Regional Science and Urban Economics,1993,23(2):291-306.

[19]Duranton G,Puga D.Nursery Cities:Urban Diversity, Process Innovation, and the Life Cycle of Products[J].American Economic Review,2001,91(5):1454-1477.

[20]Riddle D.Service-Led Growth:The Role of the Service Sector in World Development[M].New York:Praeger Publishers,1986.

[21]Fre R,Grosskopf S.Slacks and Congestion:A Comment[J].Socio-Economic Planning Sciences,2000,34(1):27-33.

[22]王海宁,陈媛媛.产业集聚效应与地区工资差异研究[J].经济评论,2010(5):72-81.

[23]Marshall A.Principles of Economics[M].London:Macmillan,1920.

[24]Arrow K J.The Economic Implications of Learning by Doing[J].Review of Economic Studies,1962,29 (3):155-173.

[25]Romer P M.Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):71-102.

[26]Jacobs J.The Economy of Cities[M].New York:Random House,1969.

[27]Glaeser E L,Kallal H D,Scheinkman J A,et al.Growth in Cities[J].Journal of Political Economy,1992,100(6):1126-1152.

[28]Henderson V,Kuncoro A,Turner M.Industrial Development in Cities[J].Journal of Political Economy,1995,103(5):1067-1090.

[29]薄文广.外部性与产业增长——来自中国省级面板数据的研究[J].中国工业经济,2007(1):37-44.

[30]Harris C D.The Market as a Factor in the Localization of Industry in the United States[J].Annals of the Association of American Geographers,1954,44(4):315-348.

[31]Brown D K,Deardorff A V,Stern R M.The Effects of Multinational Production on Wages and Working Conditions in Developing Countries[R].NBER Working Papers,2003,No.9669.

[32]Barry F,Grg H,Strobl E.Foreign Direct Investment and Wages in Domestic Firms in Ireland:Productivity Spillovers versus Labour-Market Crowding Out[J].International Journal of the Economics of Business,2005,12(1):67-84.

[33]Mincer J.Schooling,Experience,and Earnings[M].Columbia:Columbia University Press,1974.

[34]王志鹏,李子奈.外商直接投资、外溢效应与内生经济增长[J].世界经济文汇,2004(3):23-33.

[35]盧进勇,杨杰,邵海燕.外商直接投资、人力资本与中国环境污染——基于249个城市数据的分位数回归分析[J].国际贸易问题,2014(4):118-125.

[36]Anselin L.Spatial Econometrics:Methods and Models[M].Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,1988.

[37]Elhorst J P.Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models[J].International Regional Science Review,2003,26(3):244-268.

[38]Baltagi B H.Econometric Analysis of Panel Data[M].New York:Wiley,2001.

[39]谭洪波,郑江淮.中国经济高速增长与服务业滞后并存之谜——基于部门全要素生产率的研究[J].中国工业经济,2012(9):5-17.