地下站与城市综合体设计一体化方案研究

——以佛山3号线美旗站与万科天空之城合建为例

2019-09-10

(广州地铁设计研究院股份有限公司, 广东 广州 510010)

0 引言

根据中国城市轨道交通协会最新发布的统计结果: 截至2017年底,中国内地共有34座城市开通城市轨道交通,开通线路共165条,运营总里程达5 032.7 km,其中,地下线 3 199.8 km,占比63.6%;共计14个城市形成100 km以上的线网规模[1]。随着城市地铁建设的兴起,地铁沿线商业、住宅等迅速得到开发。各城市地铁沿线周边开发基本呈现出2类特征: 一类是商业密集区或住宅密集区已成型,后期地铁线网开工建设引入,地铁车站通过常规出入口设计方式与周边商业或住宅区相连通,其缺点为周边前期开发未给地铁建设预留相关条件,地铁建成后地铁与周边商业体基本互为独立,乘客流通极为不便;或者通过局部通道相连通,特殊情况下通过对周边建筑物进行局部改造实现与地铁车站结合[2]。另一类情况是地铁已建成,周边地块后期根据实际情况进行开发,由于后期规划的更新或者地块开发的需要,通常需要对车站局部进行改造设计与施工,或者地铁车站与外部地块进行同步改造[3],实现地铁车站与周边商业的相连通,相关改造工程设计与实施过程中,通常会引申出各类问题需要重新研究解决,如改造工程施工协调管理[4],改造工程结构数值分析与差异沉降控制、客流分析等[5-10],且造价高,工作协调量大,往往难以达到所需要的最为理想效果。为避免既有地铁改造出现的各类相关问题,具备同期建设开发的条件下,对地铁建设与周边商业、办公、酒店、公寓等进行一体化开发模式的兴起,是与国际接轨的一种先进开发模式,该建设模式和理念的发展,可为城市带来新的发展机遇,交通空间的开放与共享、集约与高效,可使轨道交通与土地开发价值最大化,提高城市综合竞争力[11-14],可促进城市开发能级与开发效率的提升。当前站城一体化开发理念在国内某些枢纽中已开始采用[15],但基本处于宏观方面的探讨,针对具体项目相关技术细节的探讨甚少,且许多具体衔接技术性问题有待解决。本文以佛山地铁3号线美旗站与万科天空之城合建项目为依托,对地铁车站与城市综合开发体地下空间设计一体化相关技术进行探讨,重点对衔接方案同期实施可行性进行深度判别、合理可行的精准无缝衔接方案设计、接口结构方案、设备方案、建设运营管理界面划分等方面进行深入分析,为地下空间站城一体化工程建设提供可借鉴的操作方式。

1 工程概况

1.1 万科天空之城项目概况

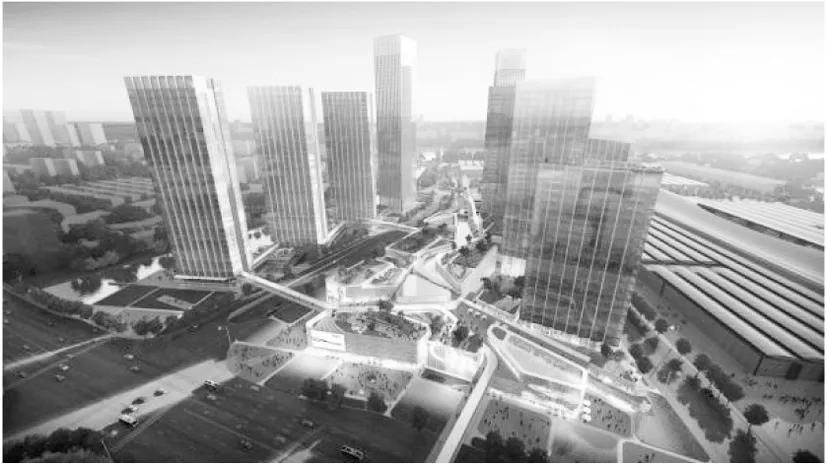

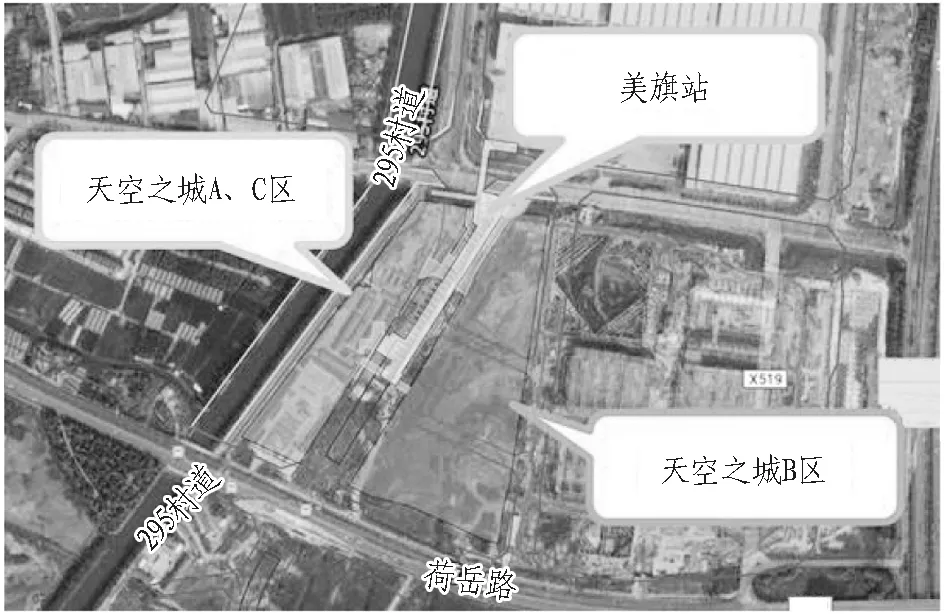

万科天空之城项目位于顺德区潭洲会展中心、会展大道南侧、荷岳路北侧,西临上水河道,北望潭洲水道,东临佛山一环,地块北侧为潭洲会展1期,东侧为会展2期。东北侧规划用地为北滘客运站,2个地块之间为佛山地铁3号线美旗站,属于地铁3号线美旗地铁站上盖,交通便利,区位优势明显(见图1)。项目地块规划用地面积为94 673.31 m2,车站东西两侧为万科天空之城项目A、B、C地块。规划用途主导为商业用地、商务用地、娱乐康体用地和可兼容使用性质的城市轨道交通用地。用地使用强度如下: 容积率≤4.5,总计算容积率面积小于390 552.16 m2,建筑密度≤60%,绿地率≥15%。万科天空之城项目鸟瞰效果图见图2。

图1 工程平面位置图

图2 万科天空之城项目鸟瞰效果图

1.2 佛山3号线美旗站概况

美旗站北接北滘站,南接水口站,是佛山3号线的第17座车站。车站站位设于会展大道与僚莘路交叉口东南侧地块内,沿僚莘路南北方向布置,位于天空之城项目A、B、C地块之间(见图3)。车站为地下2层11 m岛式车站,车站外包总长为273.20 m,标准段宽度为19.70 m,总建筑面积为14 913.22 m2,主体建筑面积为11 101.69 m2,附属建筑面积为3 811.53 m2。车站站厅层两端为设备管理用房,中部为公共区,地下2层为站台层,有效站台长120 m、宽11 m,站台中部为公共区,两端为设备用房。

2 主要内容研究

2.1 接口方案设计

2.1.1 衔接方案可行性深度判别

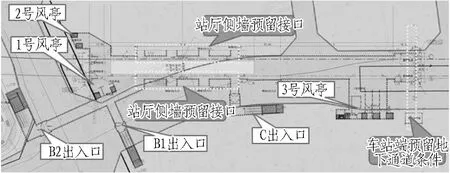

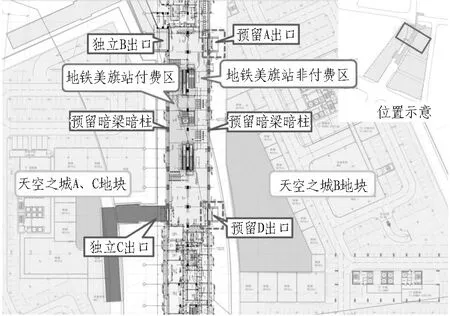

美旗站共设置3个出入口、3组风亭、1个换乘通道。车站B1、B2出入口位于会展大道两侧,C号出入口位于僚莘路西侧。1号和2号风亭组设置于车站两侧,位于僚莘路东侧地块内,3号风亭组以及冷却塔位于僚莘路西侧,靠近C出入口设置,本站风亭均为低矮敞口。美旗站平面示意图见图4。

图3 美旗站站位关系示意图

图4 美旗站平面示意图

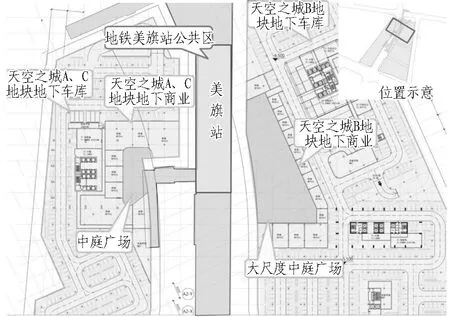

天空之城负2层局部平面图见图5。分为东侧A、C区和西侧B区,其中C区仅为地下空间,无地面建筑。A、C区主要为商务办公楼,设置2层地下室。B区主要为酒店及大型商业,设置3层地下室。天空之城A、C区,地下1层、地下2层在靠近地铁公共区位置布置该区的配套商业,创造该处接入地铁公共区的条件及商业价值。天空之城B区同样在地下2层靠近地铁公共区位置布置商业,大尺度的中庭广场面向地铁公共区,创造该区接入地铁公共区的条件和商业价值。

图5 天空之城负2层局部平面图

Fig. 5 Local plan of underground second floor of Vanke Sky City Project

美旗站站厅层局部平面图见图6。在主体公共区东西侧墙预留暗梁暗柱,满足天空之城接入的条件。车站B、C号出入口为独立出入口,承担车站的疏散,满足要求。A、D出入口为预留口,无需承担车站的疏散。其中C、D出入口分别临近天空之城两地块的地下商业广场,车站站厅与天空之城地下2层齐平。

图6 美旗站站厅层局部平面图

地铁车站人防独立于天空之城地下室人防区,以车站结构外墙及接口人防门为划分界面。A、D预留出入口以及每处与天空之城接口处均设置相同尺寸宽的1道人防门; B、C出入口设置为车站战时人防出入口,设置2道人防门,即可成功实现地铁与天空之城地下人防系统的分隔,天空之城地下室人防功能由其自行考虑。

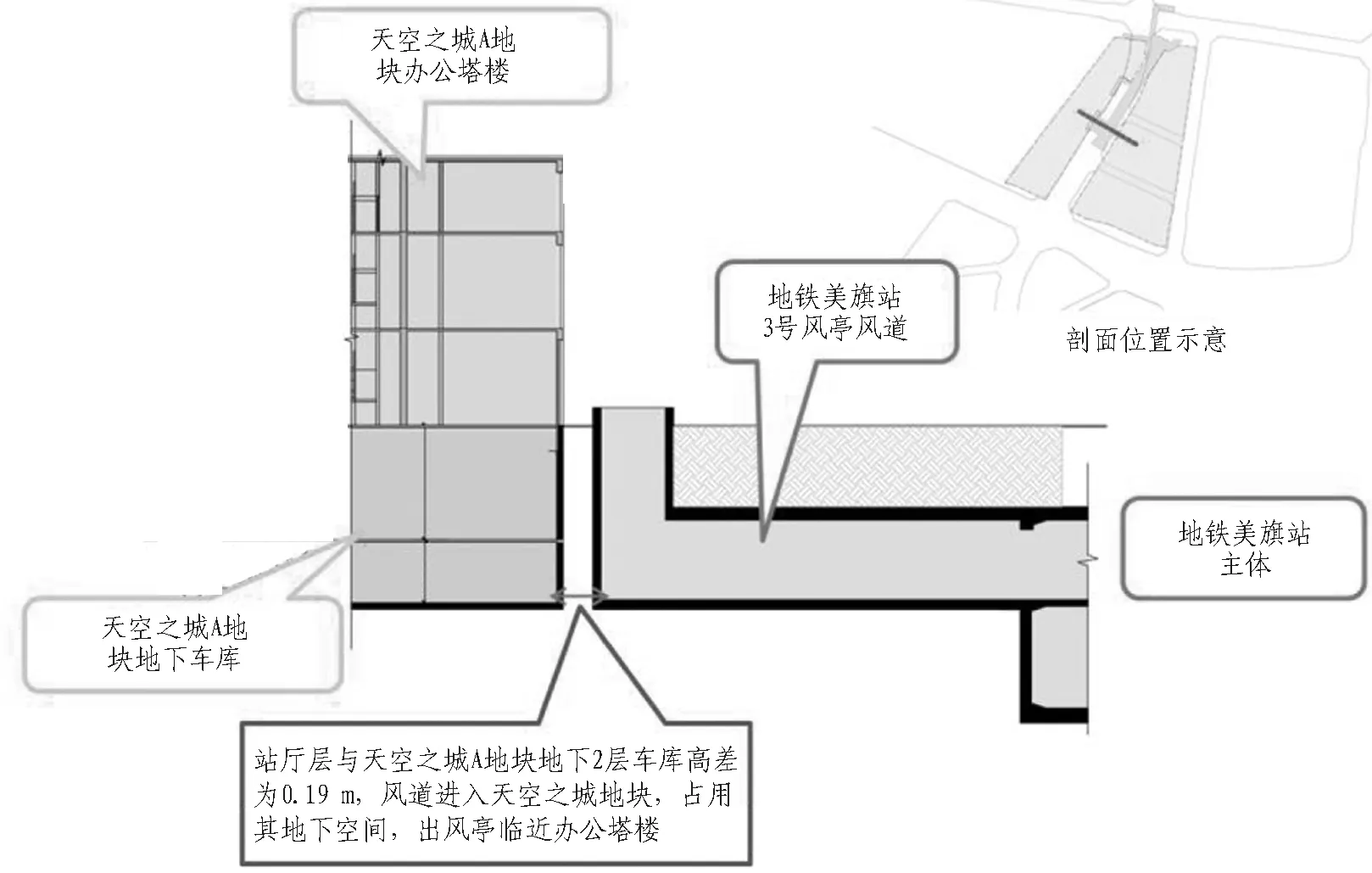

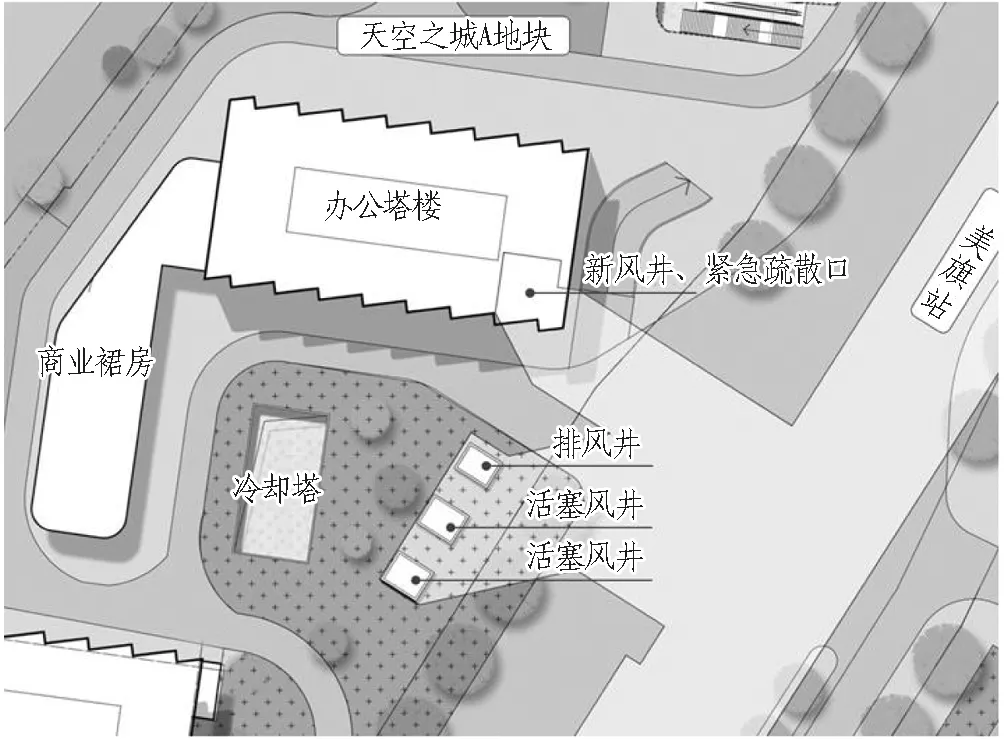

天空之城A区1层靠美旗地铁站3号风亭处,为“L”型办公楼,办公楼含办公塔楼及裙房。办公楼与地铁之间有2处地面绿化。地铁方案3号风亭组部分风道及地面风亭位于天空之城地块内,地面风亭与天空之城方案塔楼间距不满足11 m的防火间距要求(见图7)。

图7 天空之城地面1层局部平面图

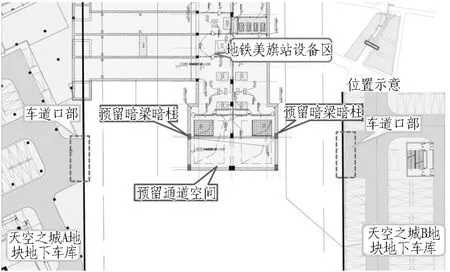

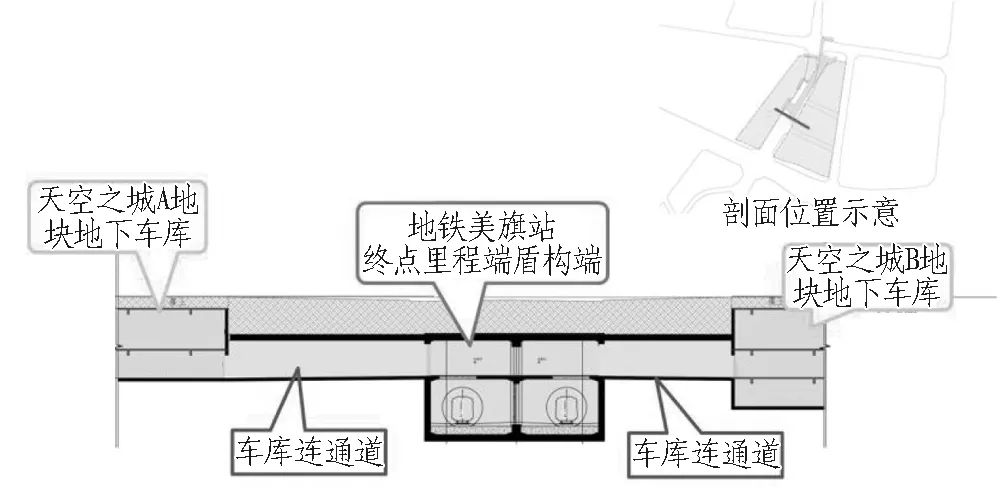

天空之城A、B区地下2层南侧为地下车库,车库在靠近地铁车站终点盾构端处预留车道口部,具备连接条件。地铁车站在终点盾构端侧墙预留暗梁暗柱,该处站厅层预留通道空间,具备车道接驳的条件(见图8)。

图8 天空之城负2层、美旗站站厅层局部平面图

Fig. 8 Local plan of underground second floor of Vanke Sky City Project and underground hall of Meiqi Station

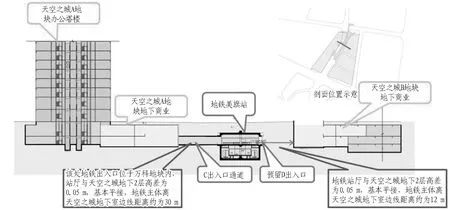

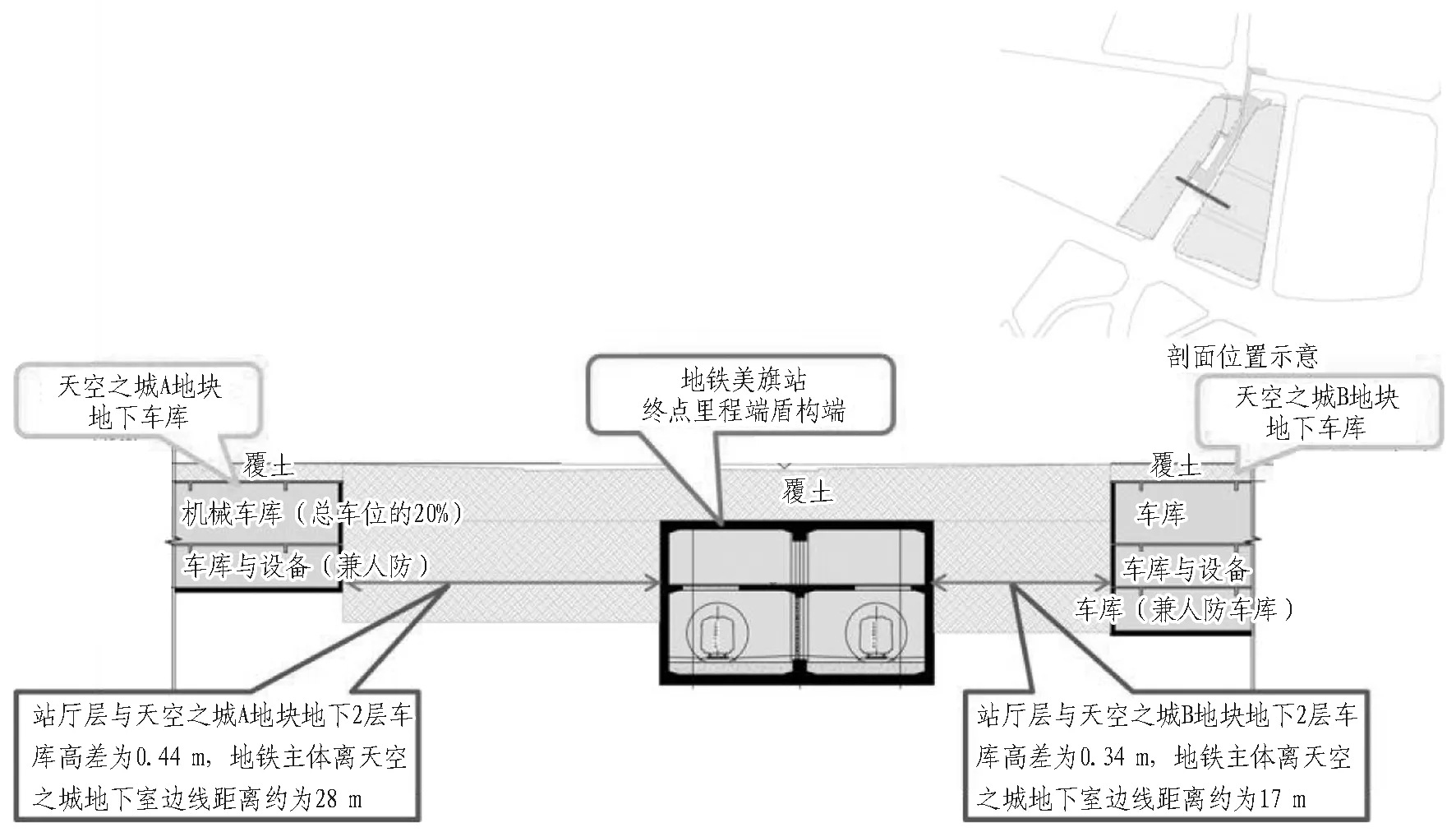

地铁车站站厅公共区与天空之城剖面关系见图9,地铁车站3号风亭组与天空之城剖面关系见图10,地铁车站终点盾构端与天空之城剖面关系见图11。车站站厅层与天空之城地下2层高度基本平齐。

分析2个项目的方案、现状情况,以及2个项目的平面和剖面相对关系,可以得出以下结论:

1)天空之城地下2层商业临近地铁车站站厅公共区,且公共区两侧预留2排暗梁、暗柱,有条件大范围与天空之城地下2层商业连接。

2)受天空之城办公楼影响,3号风亭组按原方案布置地块边缘不可行。设计上考虑通过天空之城地下室进入地块后与建筑物及地面绿化结合设计。

图9 美旗站站厅公共区与天空之城剖面关系图

图10 美旗站3号风亭组与天空之城剖面关系图

图11 美旗站盾构端与天空之城剖面关系图

3)天空之城A、B区地下2层南侧为地下车库,车库在靠近地铁车站终点盾构端处预留车道口部,具备连接条件。地铁车站在终点盾构端侧墙预留暗梁暗柱,具备车道接驳的条件。

4)车站主体与天空之城项目之间可部分开挖,东侧开挖区域面积,主要用作扩充车站非付费区面积,使内部流线组织更合理,提升车站的空间品质。同时兼有少量商业面积部分朝向地铁公共区,部分商业面积融入地块商业体中。西侧开挖区域面积主要用作商业与接口。

5)天空之城地下2层标高与地铁车站站厅层高差微小,基本平接。

2.1.2 2个项目同期实施精准衔接方案设计

2.1.2.1 地铁站厅公共区和地铁C出入口与天空之城地下商业接口设计

1)利用原主体预留的暗柱及出入口位置,共设置3处接口,如图12所示。接口1位于公共区东侧中间,设置8 m宽的开口,通向天空之城B区地下2层商业北端端头,并可达车库;接口2位于公共区东侧南端,设置2个开口(其中1个开口为车站原预留D出入口),分别为6 m和6.5 m,通向天空之城B区地下2层商业中庭广场中部;接口3位于公共区西侧南端,设置2个开口(其中1个开口为车站的C出入口),分别为6 m和6.5 m,通向天空之城A区地下2层商业中庭广场。

2)东侧从车站外扩出面积为945 m2,主要用作扩充车站非付费区面积,使内部流线组织更合理,提升车站的空间品质; 同时兼有少量商业面积部分朝向地铁公共区,部分商业面积融入地块商业体中。西侧从车站外扩出面积为472 m2,主要用作商业与接口。

3)接口3其中1个开口为C出入口。C出入口保证独立性,出入口通道与商业之间设置防火隔墙及防火卷帘、防盗卷帘,通过通道及电扶梯直达天空之城地下1层下沉广场,仅承担车站的疏散功能。该开口先进入出入口通道,再进入商业中庭。

4)每处接口均设置对应尺寸宽的人防门(C出入口为战时人防出入口,应设置2道人防门),实现地铁与天空之城地下人防系统的分隔。

5)每处接口均设置2道防火卷帘,地铁和天空之城各运维1道,实现消防的防火分隔。

6)地铁和天空之城的火灾自动报警系统应实现互联互通。

7)天空之城地下2层整体与地铁站厅层平齐。如图13所示,在1号商业接口位置,结构板下移约1 m,增加商业高度,同时使接口处地铁标高高于天空之城标高约1 m; 接口1、2通过台阶,接口3通过坡道解决该处与车站的高差问题。接口处的车站一侧需设置截水沟和集水井,避免水患。

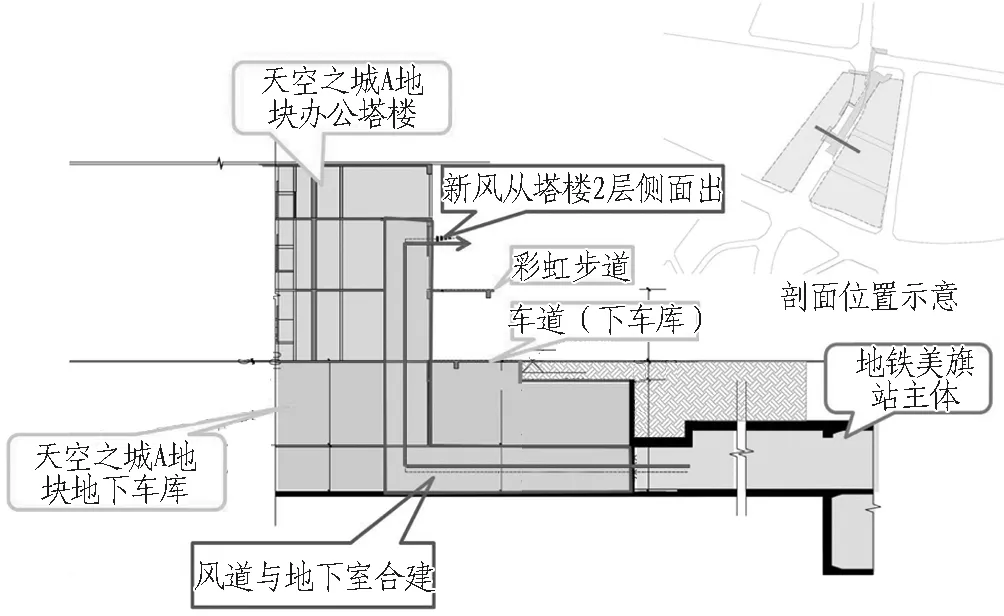

2.1.2.2 车站风亭与天空之城接口合建

1)车站风亭设计上考虑通过天空之城地下室进入地块后与建筑物及地面绿化结合设计。如图14和图15所示,紧急疏散口、新风井、排风井与塔楼结合,2个风口高度在地面2 m以上、16 m以下的空间范围内建筑侧面出风口,建筑物本身的开门、开窗及设施设置需满足地铁风亭的相关规范要求,并能处理好风口对建筑物造成的一些噪声和轻微污染影响。2个活塞风口设置在地面绿化地上,以敞口矮风亭的形式设置,地面规划需结合风亭的退让(环评、防火间距)要求。

图12 美旗站与天空之城接口平面示意图

图13 美旗站与天空之城接口剖面示意图

Fig. 13 Profile of relationship between Meiqi Station and Vanke Sky City Project

2)车站冷却塔设置在办公楼裙房的2楼楼面上,冷却塔布置要求天空之城项目在该处裙房楼板考虑冷却塔荷载,并在建筑中留出管廊,连接冷却塔与风道。

3)本方案涉及到地块内穿越,要求地块业主提供日常维护和检修的空间供地铁方使用。

2.1.2.3 天空之城车库连通道与车站主体站厅层合建

连通道利用车站终点盾构端预留的暗梁暗柱以及站厅层设备区该处的预留空间,将车站两端侧墙打开,实现车库的连通,如图16和图17所示。

图14 美旗站风亭与天空之城接口平面示意图

Fig. 14 Plan of interface between wind pavilion of Meiqi Station and Vanke Sky City Project

2.2 接口结构方案

车站采用矩形框架结构,可以设计成单层、双层、单跨、双跨或多层多跨等型式。方案接口部分为地下单层结构,与车站主体间设置变形缝,接口区域与车站附属相结合部位采用1个基坑开挖,同步实施。

2.3 接口设备方案

车站与万科天空之城设计同步实施接口后,设备专业需在接口处设置通风空调系统,满足地下空间人员的使用要求,同时需注意风亭冷却塔设置需要满足地铁规范规定通风要求及相应的检修维护空间供地铁运营使用。在接口处需设置照明、卷帘配电箱等配电线路和给排水设施和消防设施。

图15 车站风亭与天空之城接口剖面示意图

Fig. 15 Profile of interface between wind pavilion of Meiqi Station and Vanke Sky City Project

图16 天空之城车库连通道与美旗主体合建平面示意图

Fig. 16 Plan sketch of integration construction of Meiqi Station main body and garage channel of Vanke Sky City Project

图17 天空之城车库连通道与美旗主体合建剖面示意图

Fig. 17 Profile of integration construction of Meiqi Station main body and garage channel of Vanke Sky City Project

弱电及设备(包括AFC、FAS、BAS、通信等)在接口处需设置售票机、监控、控制等设施。

车站公共区与万科天空之城地下室以两者之间接口人防门、防火防盗卷帘的设置位置划分其运营管理界面。双方设置互为独立的设备系统,地铁专业在接口处地铁一侧所增加设置的相关设备隶属于地铁独立系统,与万科天空之城地下空间设备系统无关,所增加的投资由地铁方承担,运营期由地铁方管理。属于万科天空之城一侧地下接口处设备系统的设置由万科方自行考虑,并且由万科自行管理运营。两者唯一设置接口的设备为FAS系统(火灾报警系统),互通火灾信息,由双方共同管理。

2.4 美旗站与天空之城衔接同期实施对地铁方案的影响

1)天空之城地下商业与地铁站厅公共区接口增加了售票的客流组织空间(地铁非付费区面积增大),增加了天空之城的穿越和进出站客流,但未对进出站客流造成交叉,不会造成地铁进出站客流的混乱,多接口的方式为乘客带来了更大的便利性和通过性,同时增加一些端部的小商业空间供地铁使用。

2)车站3号风亭组接入地块建筑物内,风亭的接入很好地解决了对城市公共空间的景观影响,同时对于建筑物内部的风道风亭接口设计初期即可协调好方案接口、风道路径,可避免对地下室空间方案造成影响。

2.5 建设及运营管理界面划分

2.5.1 建设管理

1)根据佛山市城市轨道交通3号线工程美旗站与万科天空之城项目参建方认真研究与讨论,合建范围内土建工程中地铁C出入口、2号风亭组可以万科天空之城地下室轮廓线为界,界限靠地铁侧由地铁方负责实施;界限靠万科项目侧由万科负责实施,竣工验收合格后相互移交给对方。

2)合建工程中车站南侧端部地下车库连接通道与地铁车站重合部分土建工程由地铁方负责实施,竣工验收合格后移交给万科管理和使用。

3)其余合建工程范围(包括连通需要进行的墙体破除等工程)土建工程全部由万科天空之城项目方负责实施,竣工验收合格后将属于地铁管理范围的工程无偿移交给地铁方。

4)合建工程属于地铁方运营管理范围内的机电工程由地铁方负责实施,剩余所有机电工程由万科天空之城项目方负责实施。

2.5.2 运营管理

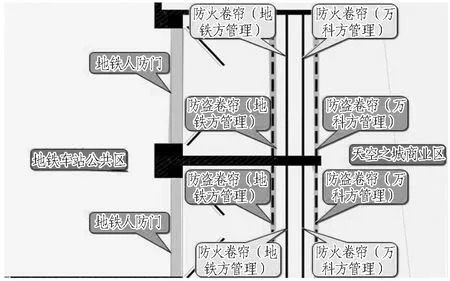

1)美旗站地铁站厅公共区与天空之城地下商业区在接口处设2道特级防火卷帘,双方各管理1道,靠地铁侧设1道防盗卷帘(防盗卷帘由地铁方负责管理),以防盗卷帘为界,各自管理。

2)美旗站C号出入口分别在出入口通道侧墙及站厅主体结构线接口区域均应设置2道特级防火卷帘,双方各管理1道,靠地铁侧设1道防盗卷帘(防盗卷帘由地铁方负责管理),出入口端部同时设置1道防盗卷帘,以防盗卷帘为界,各自管理,如图18所示。

图18 天空之城与美旗站管理分界示意图

Fig. 18 Schematic diagram of management boundary between Vanke Sky City and Meiqi Station

3)万科天空之城项目方的FAS系统应与地铁车站FAS之间建立接口,互通火灾信息。

3 结论与建议

3.1 结论

1)针对地铁车站与城市综合体开发同期实施项目,在深入了解项目的基本概况、各项目功能定位需求、相互位置关系、商业价值等前提下,对衔接方案同期实施可行性进行深度判别。在不影响各自原有功能布置前提下,提出合理、可行的精准无缝连接方案,主要包括如下方面:

①站厅层公共区接口的设置,可引入周边综合体的穿越和进出站客流,避免新增的进出站客流与原客流组织流线的交叉,优化地铁进出站客流及空间效果,增强对车站周边商业的客流覆盖能力,有利于商业综合体的运营和发展,达到互惠共赢的目的。

②车站风亭组可接入地块地下室范围,地下室方案结合风道设置进行优化调整,车站冷却塔设置于裙房的楼面上,建筑中留出管廊,连接冷却塔与风道。合建方式很好地解决了风亭和冷却塔对城市公共空间的景观影响。

③车站主体结构站厅层设备区有足够空间前提条件下,可为车站两边商业综合体预留地下车道连通口,加强了商业体地下车库流通性。

④连接口方案采用能充分利用地下空间且适用性较强的地下单层结构,与车站主体结构间设置变形缝。

⑤地铁车站人防独立于天空之城地下室人防区,以车站结构外墙及接口人防门为划分界面。地铁站每处与天空之城接口处均设置相同尺寸宽的1道人防门,实现地铁与天空之城地下人防系统的分隔。

2)结构方案中连接口区域与车站附属同期同基坑开挖,有效避免了车站附属与接口分期建造或改建中出现的各类结构性问题。同时,设备专业需要在两接口处做出相关设备同步调整。

3)建设阶段接口界面为: 土建建设管理基本以商业地下室轮廓线为界,竣工验收合格后进行相关移交。运营管理阶段接口界面为: 以防火卷帘(或防盗卷帘)为界。机电设备管理接口界面为: 以防火卷帘(或防盗卷帘)为界,双方对属于各自管理范围内的机电设备进行管理,两者唯一设置接口的设备为FAS系统(火灾报警系统),互通火灾信息,由双方共同管理。

3.2 建议

1)结合城市产业布局、功能定位要求,开展站城一体化建设是与国际接轨的一种先进开发模式。本设计研究中重点解决了地下站与城市地下综合体一体化开发建设的接口设计和建设运营管理界面划分问题; 同时采用合建方式优化了地铁进出站客流,避免了风亭对城市公共空间的景观影响。作为一种新的尝试连接方式,可为类似地下空间站城一体化项目设计提供一定的借鉴意义。

2)接口设计中城市综合体与地下站之间均设置通道连接,连通道之间设置人防门与防火卷帘,解决了消防与人防的相关技术要求; 但这一设计方法仍有可更进一步研究之处,因为空间上没有改变传统地铁空间封闭的特点。后续设计与研究中,建议进一步突破不同专业之间的技术融合瓶颈,在人防、消防以及站内结构形式上进行技术研究处理; 并建议将室外光线引入地铁车站,形成“地铁车站与地下综合开发空间融合体”的新模式。