家长式领导与亲组织非伦理行为的关系:领导—成员交换的调节作用

2019-09-10李志勇李晓庆徐慧聪吴明证

李志勇 李晓庆 徐慧聪 吴明证

(1淮南师范学院教育学院,淮南 232038;2浙江大学心理与行为科学系,杭州 310028)

1 问题提出

1.1 亲组织非伦理行为

近年来,随着安然事件、长生生物假疫苗等国内外企业丑闻事件的曝光,企业中的非伦理行为受到国内外学者与实践者的广泛关注。非伦理行为是指一种由组织成员实施的、违背人们所广泛接受的社会道德规范的行为,如撒谎、欺骗、偷窃等(Trevinão et al.,2014;张永军,张鹏程,赵君,2017)。 考虑到非伦理行为对企业的巨大伤害,以往学者对非伦理行为的产生动机开展了大量研究。但是,大多学者遵循的是“消极因素—消极结果”的范式,并普遍认为,获取私利、报复组织、伤害同事是企业员工实施非伦理行为的主要消极动机(Umphress et al., 2011;林英晖,程垦,2016)。然而,在实际工作中,企业员工还存在为了维护或增加组织利益的积极动机因素。Umphress& Bingham(2010)将这种为了维护组织利益而实施的非伦理行为称作亲组织非伦理行为(unethical pro-organizational behavior,UPB),例如,通过有意隐瞒产品缺陷、夸大产品宣传等为组织谋取利益。

亲组织非伦理行为,由于其目的在于促进企业与个人的共同利益(Vadera& Pratt,2013),所以,即使其违背了道德标准,也不容易及时被制止。但是,亲组织非伦理行为的发生会对组织的长期绩效和持续发展产生不可估量的危害(Trevinão et al.,2006;王晓辰,高欣洁,李清,2018)。 所以,有必要对企业中存在的亲组织非伦理行为的影响因素及产生机制进行深入研究。目前,已有学者从个体和组织两个方面深入探讨了亲组织非伦理行为的影响因素。个体因素有道德推脱、道德认同、特质正念、马基雅维利主义、心理授权、未来关注等 (Umphress&Bingham, 2011; Matheme & Litchfield, 2012;Kong, 2016;Leeetal., 2017; Castilleetal.,2018;郭亿馨,苏勇,吉祥熙,2018);而组织因素则有情感承诺、组织认同、组织承诺等(Umphress et al., 2010; Matherne & Litchfield, 2012; Chen,Chen,& Sheldon,2016;吴明证,沈斌,孙晓玲,2016;王汉瑛,田虹,邢红卫,2018)。尽管已有学者对亲组织非伦理行为进行了一定探讨,但对于企业中亲组织非伦理行为的影响因素及产生机制的研究相对还是比较匮乏的,有必要进一步开展深入研究。

1.2 家长式领导与亲组织非伦理行为的关系

领导作为组织的代表,其行为和风格会在员工的伦理决策中起重要作用 (Brown et al.,2005;Trevinão et al.,2014;Graham,Ziegert&Capitano,2015),领导风格影响着员工的亲组织非伦理行为 (Miao et al,.2013;Effelsberg et al., 2014;李根强,2016;吴明证等,2017)。 家长式领导(paternalistic leadership)作为根植于中国传统文化立足于华人企业组织而发展出来的本土化领导概念(李超平,孟慧,时勘,2007),是指在一种人治的氛围下所表现出来的严明纪律与权威、父亲般的仁慈及道德廉洁性的领导方式,它包含威权、仁慈及德行三个重要的维度 (Farh & Cheng, 2000; Aycan, 2006; Farh et al., 2006)。

家长式领导对员工的亲组织非伦理行为具有一定的影响。一项服务行业的研究表明,仁慈领导与员工的亲组织非伦理行为呈正相关,德行领导与其呈负相关(徐亚萍,2016)。而在公务员群体中,威权领导与亲组织非伦理行为呈显著正相关,德行领导与其呈显著负相关(刘晚姣,2017)。研究还发现,威权领导可以正向预测员工的亲组织非伦理行为,德行领导与亲组织非伦理行为呈倒U型曲线关系,威权领导与德行领导、仁慈领导与德行领导的交互作用对员工亲组织非伦理行为具有负向预测作用 (张永军,张鹏程,赵君,2017)。此外,研究还表明,威权领导、德行领导和仁慈领导会影响员工的伦理意愿与行为(Miao et al., 2013; 王永跃,祝涛,2014;李锐,田晓明,柳士顺,2015;杨继平,王兴超,2015;张青,2016)。据此,本研究提出假设H1:家长式领导三个维度及其交互作用对UPB均具有一定影响。

1.3 领导—成员交换的调节作用

自汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”开始,儒家思想深入中华民族的内心。中国人在社会交往中非常看重成员之间的交往,从而在工作关系中非常看重领导与下属之间的交往,且交往的质量往往会直接影响员工的态度与行为 (Graen& Uhl-Bien,1995)。领导和下属之间的这种关系被称为领导—成员交换 (leader-member exchange, 简称 LMX),其反映了领导和下属之间交往关系的质量 (Graen&Uhl-Bien, 1995)。

家长作风和领导—成员交换都是关系型领导结构 (Pellegrini, Scandura, & Jayaraman, 2010),且研究表明,二者之间是存在联系的。家长式领导与领导—成员交换呈显著正相关 (Pellegrini,Scandura,& Jayaraman,2010),家长式领导中的德行领导、仁慈领导与领导—成员交换呈显著正相关(刘旺,雷文斌,2014;李镇江,2016;务凯,李永鑫,刘霞,2016),而家长领导中的威权领导则与领导—成员交换呈显著负相关(李镇江,2016;务凯,李永鑫,刘霞,2016)。具体来说,品行、道德受人尊敬且以身作则的德行领导和善于施恩、关怀下属的仁慈领导,大多会和部属建立高质量的领导—成员关系;而威权领导则会由于其专权作风和独裁作风,容易妨碍良好领导—成员关系的建立(李艳,孙健敏,焦海涛,2013;卢丹,2014;Hing,et al., 2007)。

领导—成员交换对员工的亲组织非伦理行为具有显著影响(林英晖,程垦,2016),且领导—成员交换在领导对员工的影响中起着调节作用 (Wen,et al.,2015)。研究表明,领导—成员交换在家长式领导和公务员的亲组织非伦理行为之间发挥着重要的调节作用。在高质量的领导—成员交换下,威权领导对公务员的亲组织非伦理行为具有正向预测效应,仁慈领导对公务员的亲组织非伦理行为具有负向预测效应;在低质量的领导—成员交换下,威权领导对公务员的亲组织非伦理行为预测效应不显著,仁慈领导对公务员的亲组织非伦理行为具有正向预测效应;无论领导-成员交换质量的高低,德行领导对公务员的亲组织非伦理行为均具有负向预测效应,但高质量的领导—成员交换显著高于低质量的领导-成员交换条件下的预测效应(刘晚姣,2017)。据此,本研究提出假设H2:领导—成员交换对家长式领导与亲组织非伦理行为的关系具有调节作用。

综上,本研究拟探讨企业情境中员工的亲组织非伦理行为,并引进家长式领导和领导—成员交换这两个因素,探讨三者之间的复杂关系,以验证假设H1、H2。

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究通过问卷星在杭州、上海、北京等城市收集数据,最终获得有效数据324份。其中男性178人,女性146人;30岁以下 171人,31~40岁136人,41岁以上17人;高中及以下学历10人,大专学历76人,本科学历204人,硕士及以上学历34人;工作年限 3年以下 75人,3~5年 48人,5~10年 42人,10年以上59人;一般工作人员213人,中层领导83人,高管28人。

2.2 研究工具

家长式领导采用Cheng等(2004)编制的家长式领导问卷。该问卷包含威权领导、仁慈领导和德行领导三个维度,共28个条目,采用五级评分。三个分量表分别计分,得分越高表明越倾向于采用该领导方式。本研究中三个分量表的内部一致性系数分别为0.91、0.96、0.96。

领导—成员交换采用Liden和 Maslyn(1998)编制,王辉、牛雄鹰等(2004)修订的领导—员工交换量表。该量表包含情感、忠诚、奉献和专业尊敬四个维度,共16个条目,采取五级评分,得分越高表明领导—成员交换质量越高。本研究中该量表的内部一致性系数为 0.96。

亲组织的非伦理行为采用Umphress(2010)和Matherne(2012)编制,吴明证、沈斌等(2016)修订的亲组织的非伦理行为问卷。该问卷共包含11个条目,采用六级评分,得分越高表明从事亲组织非伦理行为的意愿越强。本研究中该问卷的内部一致性系数为 0.95。

2.3 数据分析

采用EXCEL2010进行数据录入,采用AMOS18.0进行共同方法偏差检验,采用SPSS23.0进行描述统计分析、相关分析和回归分析。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman的单因素法检验共同方法偏差。首先,探索性因素分析显示,抽取的第一个因素只能解释总变异的 35.83%(累计总变异为 75.75%),未超过50%。其次,验证性因素分析显示,数据不能有效拟合单因素模型,相应的拟合参数为:χ2/df=8.29,TLI=0.45,CFI=0.47,RMSEA=0.15。因此,共同方法偏差并未对本研究造成显著影响,可以进行进一步的数据分析。

3.2 描述统计分析和相关分析

采用Pearson积差相关对各变量进行相关分析,分析结果如表1所示。

表1 描述统计分析和相关分析结果

由表1可知,威权领导与UPB呈显著正相关,仁慈领导、德行领导与UPB相关不显著;LMX与威权领导呈显著负相关,与仁慈领导、德行领导呈显著正相关,LMX与UPB相关不显著。

3.3 假设检验

3.3.1 家长式领导与UPB的关系

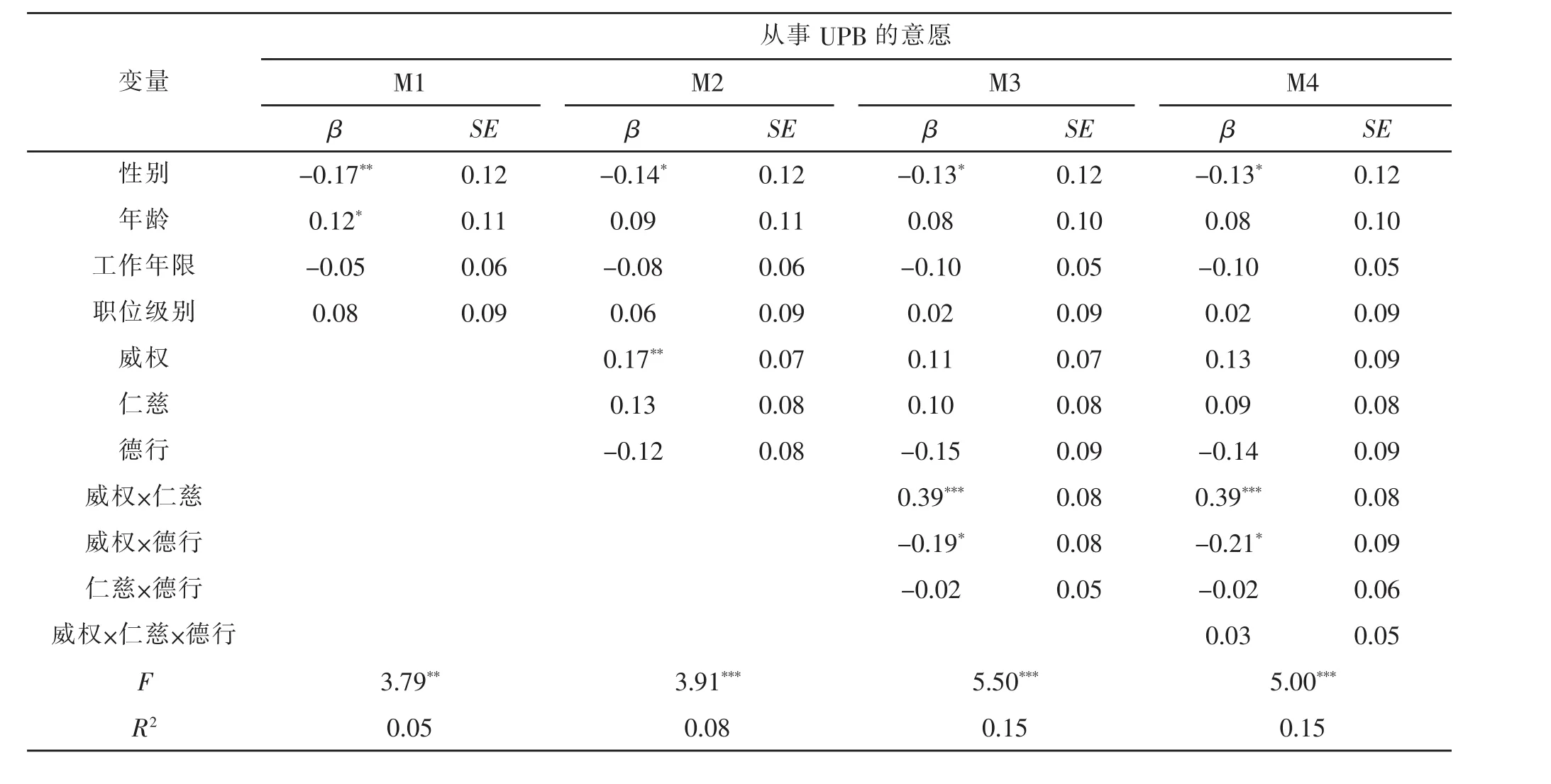

将性别、年龄、工作年限、职位级别作为控制变量,采用多层线性回归分析威权领导、仁慈领导、德行领导与UPB的关系,分析结果如表2所示。

由表2可知,威权领导对UPB的直接预测效应显著。二元交互分析发现,仁慈领导与威权领导、德行领导与威权领导的二元交互作用对UPB的预测效应显著。简单斜率检验发现,在高仁慈领导条件下,威权领导对 UPB的预测效应显著 (β=0.31,p<0.001),而在低仁慈领导条件下,威权领导对UPB的预测效应不显著(β=0.01,p=0.93);在高德行领导条件下,威权领导对UPB的预测效应显著(β=0.25,p<0.01),而在低德行领导条件下,威权领导对 UPB的预测效应不显著(β=0.03,p=0.74)。图 1、图 2 分别直观呈现了高、低仁慈领导,高、低德行领导条件下威权领导与UPB的关系。三元交互分析发现,威权领导、仁慈领导、德行领导的三元交互作用对UPB预测效应不显著。

3.3.2 LMX 的调节作用

将性别、年龄、工作年限、职位级别作为控制变量,采用多层线性回归分析LMX在家长式领导与UPB关系间的调节作用,分析结果如表3所示。

由表3可知,LMX对UPB直接预测效应不显著。二元交互分析发现,威权领导与LMX、仁慈领导与LMX、德行领导与LMX的二元交互作用对UPB预测效应均显著。简单斜率检验发现,在高LMX质量中,威权领导对 UPB 预测效应显著 (β=0.27,p<0.01), 仁慈领导 (β=-0.02,p=0.84)、 德行领导(β=-0.03,p=0.78)对 UPB 预测效应均不显著;在低LMX质量中,威权领导对UPB预测效应不显著(β=0.09,p=0.27),仁慈领导(β=0.33,p<0.01)、德行领导(β=-0.26,p<0.01)对 UPB 预测效应均显著。 三元交互分析发现,仁慈领导、德行领导、LMX的三元交互作用对UPB的预测效应显著。简单斜率检验发现,在低LMX质量中,高仁慈领导条件下,德行领导对UPB 预测效应显著(β=-0.32,p<0.05),低德行领导条件下,仁慈领导对 UPB 预测效应显著(β=0.27,p<0.01)。四元交互分析发现,威权领导、仁慈领导、德行领导、LMX的四元交互作用对UPB预测效应显著。简单斜率检验发现,在低LMX质量中,高威权、低德行领导条件下,仁慈领导对UPB预测效应显著(β=0.37,p<0.01),高仁慈、高德行领导条件下,威权领导对 UPB 预测效应显著 (β=0.43,p<0.05); 在高LMX质量中,高仁慈、高德行领导条件下,威权领导对 UPB 预测效应显著(β=0.23,p<0.01)。

表2 家长式领导对UPB的多层线性回归分析结果

4 讨论

4.1 家长式领导与亲组织的非伦理行为的关系

研究发现,威权领导对UPB的预测作用显著,这与前人的研究结果一致(张永军,张鹏程,赵君,2017;刘晚姣,2017)。不同于德行领导和仁慈领导,威权领导更加强调领导者的绝对权威,绝对控制和不容挑战,是一种对员工个体实行严格管控的领导风格(张青,2016)。而在威权领导下的员工也表现出敬畏顺从、公开附和、无条件接受指派和忠于领导等行为(周浩,龙立荣,2005)。所以,员工会因为权威和避免批评指责而从事亲组织非伦理行为(张永军,张鹏程,赵君,2017)。本研究并没有发现仁慈领导对UPB的预测作用,这与前人的研究结果一致(张永军,张鹏程,赵君,2017)。仁慈领导易与员工建立积极的交换关系(Simon& Mark,2012),员工也会为了回报这种关系采取一些积极的行为(Cropanzano& Mitchell,2005),而不会去做一些消极的行为,这再次证明了仁慈领导很难推动员工的亲组织非伦理行为。对于德行领导,已有研究表明其与UPB成倒U 型的关系(Miao et al,.2013; 李根强,2016;张永军,张鹏程,赵君,2017),而本研究却没有发现,可能是由于二者关系的复杂性所导致(张永军,张鹏程,赵君,2017)。

表3 家长式领导、LMX对UPB的多层线性回归分析结果

研究还发现,仁慈领导与威权领导、德行领导与威权领导的二元交互作用对UPB预测效应显著。另外,相关分析表明,家长式领导的三个维度是无法完全割裂开来的,其两两之间存在显著相关。同时存在“仁慈”和“威权”两种属性的领导与传统文化下的“恩威并施”不谋而合,其表现为可靠性和对员工的培养、关心,但也表现出其权威性、要求严苛和纪律性(Sinha,1990)。而作为家长式领导,“恩威并施”的形象类似于家庭中父亲的形象。此外,受儒家思想文化的影响,家庭中的父亲代表着绝对的权威,因而这种情况下的员工更容易顺从领导,进而做出亲组织非伦理行为。研究表明,德行领导与员工对领导的信任呈正相关 (Brown & Trevinão,2006;Mayer et al., 2012),也就是说,领导的德行越高,员工越信任其领导,这时候的员工可能出于对领导的信任,在威权领导方式下而从事亲组织非伦理行为。

4.2 领导—成员交换的调节作用

研究发现,不同形式的家长式领导与LMX存在不同形式的关系。威权领导与LMX呈负相关,仁慈领导、德行领导与LMX呈正相关,这与前人研究结果一致(刘旺,雷文斌,2014;李镇江,2016;务凯,李永鑫,刘霞,2016)。德行领导和仁慈领导易与部属建立高质量的领导成员关系,而威权领导容易妨碍良好领导成员关系的建立(卢丹,2014)。另外,LMX作为反映领导与下属关系的指标,分数越高表明两者之间的交换越好(王辉,牛雄鹰等,2004),反映了其在社会交往维度上的积极属性,而德行领导和仁慈领导有利于引导组织成员积极的工作态度和行为,而威权领导与大多数积极的结果变量都呈显著负相关(刘旺,雷文斌,2014;钟定国,卢丹,2014)。这再次证明德行领导和仁慈领导有助于积极的领导成员关系建立,威权领导有碍积极的领导成员关系的建立。

二元交互分析发现,威权领导与LMX、仁慈领导与LMX、德行领导与LMX的二元交互作用对UPB预测效应均显著。在高LMX质量中,威权领导对UPB预测效应显著;在低LMX质量中,仁慈领导、德行领导对UPB预测效应显著。人情社会是中国社会与文化的一大特点(陈刚,2002),而“人情”就涉及到了人们平常所说的“人际关系”。在中国文化背景下,人际关系的本质就是差序格局(杨善华,侯红蕊,1999),既包含纵向刚性的等级化(等级差别)的“序”,又包含横向有弹性的以自我为中心的(亲疏远近)“差”(阎云翔,2006)。当领导与员工的交换关系密切时,领导和员工为 “圈内人”(Schuh et al.,2018),领导的威权行为会无形拉大领导与员工之间的等级,给员工带来自己正被移出“圈内”的错觉,这时员工可能为了继续留在“圈内”而从事亲组织非伦理行为。而当领导—成员交换关系低时,员工本就处于组织之外(Schuh et al., 2018),当领导对员工表现出“仁慈”“德行”的行为时,员工可能在“恩威并施”和“避免被排斥”的共同作用下而从事亲组织非伦理行为。

三元交互分析发现,仁慈领导、德行领导、LMX的三元交互作用对UPB的预测效应显著。在低LMX中,高仁慈领导条件下,德行领导对UPB预测效应显著;低德行领导条件下,仁慈领导对UPB预测效应显著。当领导与员工的交换关系不那么密切时,员工往往愿意根据领导的行为表现来决定自己的行为。当领导非常仁慈的时候,员工愿意通过忠诚、尊重和顺从来回报领导 (Pellegrini,Scandura,& Jayaraman,2010),进而做出与领导表现一致的行为。领导的德行越高,员工的德行就越高,越不容易做出一些有违伦理的事情,如UPB。而当领导的德行有亏,当其对员工表现出各种关心、照顾和支持行为时,员工则会为了报答领导和表达对组织的忠诚,往往会将组织目标内化,将帮助组织作为自己的责任和义务,愿意为组织做任何事情甚至不惜牺牲他人利益(张永军,张鹏程,赵君,2017)。

四元交互分析发现,威权领导、仁慈领导、德行领导、LMX的四元交互作用对UPB预测效应显著。简单斜率检验发现,在低LMX中,高威权、低德行领导条件下,仁慈领导对UPB预测效应显著,高仁慈、高德行领导条件下,威权领导对UPB预测效应显著;在高LMX中,高仁慈、高德行领导条件下,威权领导对UPB预测效应显著。由于亲组织非伦理行为对组织有益(Umphress et al., 2010),所以,有些领导者可能会为了组织的利益,去示意或强行要求员工去做一些对组织有利但违背道德准则的事情 (张永军,张鹏程,赵君,2017)。在领导—成员交换关系低的情况下,员工本就处于组织之外(Schuh et al.,2018),对于高权威、低德行的领导,当其对员工表现符合仁慈领导的行为时,员工看到了被组织接纳的希望。而领导本身又是一个“低德行”的领导,根据社会排斥理论,人的社会属性和归属要求决定了个体会尽量避免让自己陷于被组织排斥的境地(Allen&Badcock, 2003;Leary et al., 1995; 刘 晚 姣 ,2017),进而员工也可能做出一些有悖伦理的事情来避免再次被组织排斥。仁慈领导者会对下属的个人和家庭幸福表现出个性化、全局性的关心,而德行领导则会表现出卓越的道德品质和正直的行为(chen et al., 2011)。 因此,对于高仁慈、高德行的领导,无论其与下属的交换关系是否密切,其都能与下属建立起比较偏向积极的交换关系。在这样积极的社会交换关系中,组织和领导者为员工带来了较好的资源和更多的利益,员工也会基于互惠动机而做出回报行为,从而引发亲组织的非伦理行为 (Liden et al., 1997;刘晚姣,2017)。而当这样的领导忽然为了组织的利益去强行要求(威权行为)员工去做一些对组织有利但违背道德准则的事情时,就更可能引发员工的亲组织非伦理行为。

5 结论

威权领导对UPB的预测效应显著,仁慈领导与威权领导、德行领导与威权领导的二元交互作用对UPB的预测效应显著;领导—员工交换对UPB的预测效应不显著,但是,威权领导与领导—员工交换、仁慈领导与领导—员工交换、德行领导与领导—员工交换的二元交互作用,仁慈领导、德行领导、领导—员工交换的三元交互作用,威权领导、仁慈领导、德行领导、领导-员工交换的四元交互作用对UPB的预测效应显著。