斯诺笔下的新四军

2019-09-10郑学富

郑学富

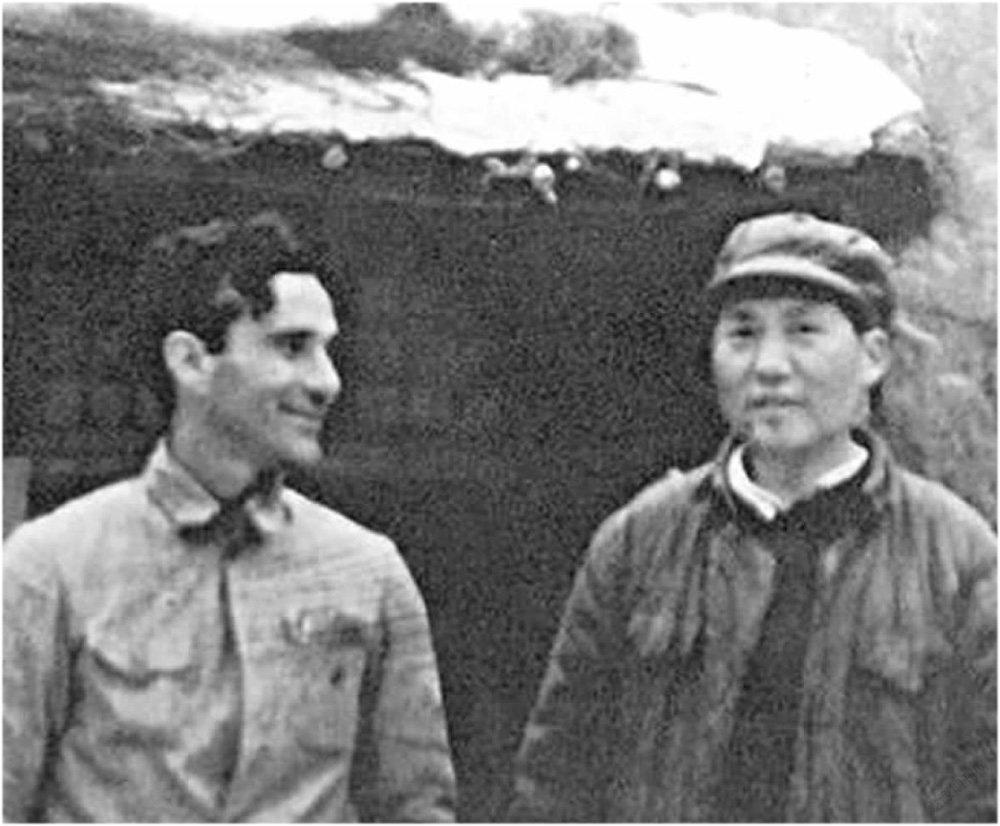

美国记者埃德加·斯诺于1936年6月首次访问陕甘宁边区,采访了毛泽东等中共中央领導人和红军将士,写出了《红星照耀中国》一书,为世人熟知。而他笔下的新四军,就鲜为人知了。斯诺采写的长篇通讯《项英的一支铁军》在《亚细亚》月刊1939年5月号发表后,被上海的《良友》画报和《华美》周报翻译转载。斯诺的报道,让中国人民和海外人士对江南红军游击队和改编后新四军的早期抗战活动有了初步的了解和认识。

采访项英

斯诺于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月至1935年6月,斯诺同时兼任燕京大学新闻系讲师,曾因第一次向海内外报道红军和陕甘宁边区而闻名中外。1938年7月,斯诺从香港抵达汉口后,先后会见了新四军军长叶挺和副军长项英。斯诺见到项英后,非常兴奋,迫不及待地采访了他。项英详细介绍了艰苦卓绝的江南三年游击战争和改编后新四军抗击日寇的情况。斯诺被红军游击队在艰难困苦的条件下以斗争求生存的英勇事迹所感动,也被新四军改编初期克服困难,奔赴前线与日寇浴血奋战的慷慨悲壮所折服,他认为应该让全中国人民和世界人民都知道江南红军游击队是如何出生入死、与数十倍的敌人周旋的,了解这支久经血与火的锻炼、信仰坚定、意志坚强、深受人民爱戴和拥护的部队的光荣战史。于是,他很快写出新闻电讯稿向世界发布,又撰写长篇通讯更进一步地向外界宣传。斯诺描写道:“领导这支敢死队的首领是一个出身于贫穷阶级而在共产党的政治和军事上都有崇高地位的项英,他的样子在一个住在通商口岸的外国人眼里看来是一个典型的苦力,他的嘴唇和鼻子阔而且大,不很整齐的牙齿已落掉了数个,手很粗,阔大的脚板是最适宜于穿农民的草鞋。”

斯诺在文章中介绍了项英的童年和革命活动。项英是湖北省武汉市江夏区人,幼年丧父,16岁时,成为一名工人。1922年4月加人中国共产党,在中共三大上被选为中央委员。同年10月,项英领导汉口扬子江机器厂罢工,并向厂方提出增加工资、改善待遇等条件。经过细致的组织宣传和思想工作,工友们团结一心,最终取得罢工斗争的胜利。项英很快成为武汉工人阶级公认的领袖之一,深孚众望。斯诺写道:“虽然没有任何政治知识,他却已在武汉领导当地职工从事于第一次大罢工。从此除李立三以外,他就成为中国劳工组织的最有名的领袖了。”“1924年国共合作,项英被选为国民党中央执行委员会委员,领导工人50万,对于北伐革命成功,颇有助力。”

大革命失败后,项英到上海、汉口,从事党的秘密工作。“1928年被派赴莫斯科参加第六届国际共产党会议,还在那里作短时期的留学,1929年回国被选为全国工会的主席。”1931年1月起,任中共苏区中央局委员、代理书记兼中央革命军事委员会主席。1933年5月,任中华苏维埃共和国中央革命军事委员会代理主席。他签发命令,确定1927年8月1日南昌起义之日为工农红军成立纪念日;积极领导扩建红军,编组新的师和军团;主持制定《中国工农红军誓词》,建立红军中的奖励制度;动员和组织群众发展生产,筹措给养,保证前线供应。1934年1月,在中共六届五中全会上,当选为中央政治局委员、书记处书记。曾主持筹备中华苏维埃第一次全国代表大会和成立中华苏维埃共和国临时中央政府,并两次当选为中华苏维埃共和国副主席。斯诺说:“1930年被派入江西苏区,在以后的4年中,他便一直占据着苏区中的重要职位。”

一支有九条性命的红军

中央红军主力长征后,项英临危受命,担任中共中央江西分局书记、中央苏区军区司令员兼政委,率部策应红军主力突围转移。忠于职守的项英送走中央机关的最后一支队伍后,面对的是一个无法想象的局面。留给他的只有红军加上政府工作人员名义上的约3万人,而在这些人中有1万多人是需要别人来照顾和保护的伤病员。队伍中有一半多的人手中只有大刀和梭标,他们将迎战50万国民党军队的进攻。斯诺写道:“红军自江西向西北撤退时,除掩护退兵时所必须的最小限度的兵士外,他们不想牺牲多余的军力,所以只有3000个正规红军留了下来,其他另有7000个赤卫队,2万个党员的非正规军(游击队)。他们所有的武器是l万支来复枪、几十挺机关枪、几门陈旧的迫击炮以及旧式的兵器,其他的只以手榴弹、刺刀、大刀、长枪作武器。”

项英多次向中央报告情况,请求中央给予详细指示,明确行动方针。由于中央忙于红军主力转移,致使3个月无指示、无回电。斯诺写道:“1934年秋天,完成了掩护大队红军的撤退工作以后,他们遭遇了极大的困难,江西既然不能立足,他们便散居在浙江、福建和广东的边界,他们的无线电通讯站最后也被破获,于是他们和共产军的西进部队失掉了联络,变成了一支失落的孤军。1936年我在西北问起毛泽东和周恩来时,他们对于这支掩护部队也一点消息都没有。”

1935年4月上旬,项英组织召开了一次重要会议,史称“长岭会议”。会议决定在“依靠群众,坚持斗争,积蓄力量,创造条件,迎接新的革命高潮”的战略方针下,实行“化整为零,分兵游击”的计划。5月,国民党大军约50倍于游击队的兵力对赣粤边游击区进行全面“清剿”,要求3个月内“打死、饿死、困死”游击队员。项英和游击队员们过着像野人一样的生活,他们只能与山中的动物为伴,吃野菜、摘野果、挖竹笋、甚至烧马蜂窝吃。当什么也找不到的时候就只能忍耐。项英告诉斯诺:“有一个时光,我们相信我们向西远征的军队已全部被消灭了,差不多有两年时间,我在晚上睡觉的时候不敢脱衣服,连鞋子都穿了睡。我手下许多人也都这样。我们也没有充足的食料,假如老百姓不帮忙,也许我们已经饿死了。我们的许多小队兵士,由农民供给食量,而把步枪代为收藏。我们和外界的接触失掉了,我们不知红军主力的命运。我们像野人般,只知道凭着本能去求生存和斗争。”可是即使如此困难,项英还是抱着必胜的信念,他经常对身边的人说:“我们只要剩下一个人,也要顽强地坚持下去,共产党的旗帜不能倒,游击队的旗帜不能倒。”

在敌人的围困和封锁中,项英和战友们险象丛生,几次与死神擦肩而过。斯诺写道:“在1937年的春天,项英又一次几乎被捕,那是在一座山脚下,有四师(应为“四个师”——编者注)的军队已向他的部下包围,他因为独自睡在另外一个地方,所以一点都没有听见,当他醒来的时候,他已看见追捕他的人在向他走来。因为无法逃避,项英躲在草堆中,追捕的人已到了离他只有35码的地方,幸而天忽然降起倾盆大雨,兵士们急于找地方去躲雨,他才获得了逃逸的机会。”斯诺说项英是“由坟墓里出来”的人。项英自信地告诉斯诺:“延安的每个人,都以为我是死而复生的,但谁也不觉惊异。我们革命者都有复生的习惯。你看一看朱德、毛泽东、彭德怀,他们都已‘被杀了几十次!当作一个个人,我们没有什么,但当作革命的一部分,我们却是不可征服的,不管中国革命‘死了多少次,他还是要活过来,除非中国本身能被消灭,不然的话,它是绝不会被消灭的。”

项英领导游击队运用游击战术原则,在崇山峻岭中与敌人周旋,历经无数艰难险阻,进行了长达三年的艰苦卓絕的殊死斗争。斯诺写道:“经过了无穷的袭击,包围,追逐,封锁,灾荒,疫病,这支有九条性命的红军,到现在忽而一变而成扬子江下游在日渐扩张的游击势力中一个铁的中心了。”

打造一支新的铁军

项英告诉斯诺说:“到1937年(应为1936年——作者注)底,我们仍然没有得到主力红军的训令,也不知道朱德和毛泽东的消息。后来我们有一个探子,终于带着西安事变的全部经过和西北内战终止的消息回来。我们立刻给政府和进攻部队发出一道宣言,重申我们对统一战线的拥护,并要求停止内战。”1937年8月1日,中共中央发出《关于南方各游击区域工作的指示》,指出:南方各红军游击队在保存和巩固革命武装,保障党的绝对领导的原则之下,可以与国民党地方当局进行谈判,未确实谈判好以前,部队可以自动改变番号,用抗日义勇军或抗日游击队名义进行独立的活动,开展统一战线工作;谈判好以后,即改变番号与编制以取得合法地位。9月24日,项英应国民党江西当局之邀,到达南昌,经过力争,给中共中央驻南京的代表发去电报,汇报并请示有关问题。博古接电后,一方面转报延安,一方面回电项英。坚持南方三年游击战的中央分局由此恢复了与中共中央的联系。

此时,日军进攻上海,威胁南京,蒋介石急欲调动红军开赴抗日前线,国民政府始同中共中央就南方红军游击队改编为抗日武装问题达成协议。周恩来在上海会见了怀着强烈抗日救国愿望的叶挺,请他出面主持改编南方红军游击队。叶挺当年在北伐战争时所在的国民革命军第四军被称为“铁军”,他一直怀念这支部队,也想再带出一支新的铁军来,所以,南方红军游击队被改编为新四军。斯诺说:“因为这个原因,说不定他的任命去指挥新四军——这样的命名是纪念著名的铁军的。”斯诺在文中介绍:“新四军总指挥一职,政府指定为叶挺。这是很奇怪的命运,他又回来同项英合作了。叶挺在11年前北伐的时光,是被称为铁军的第四军中第二十四旅旅长(叶挺在北伐开始时曾为独立团团长,北伐军占领武汉后为二十四师师长——作者注),他驻防在武汉时,就给了项英领导下的工人1000支步枪,叫他们在城中设防。国共分裂后,这一部分枪械就武装了中国的第一批共产党员。叶挺也是黄埔军校(叶挺先在广州黄埔陆军小学学习,后进入保定军官学校——作者注)的毕业生,后来在莫斯科受训,北伐革命,屡建殊勋,红军组织的初期,他也是一个热心的革命者。”

为加强对新四军的领导,中共中央决定成立中央军委新四军分会,以项英为书记,陈毅为副书记。1937年12月25日,新四军军部在汉口成立,1938年1月6日移驻南昌。

斯诺写道:“1938年3月,新四军组建的消息传播四方,各种不同的共产党部队都从南方来向指定的地方集合,大概都在沪杭宁一带,许多人都来投军,有的带来了步枪,少数的带钱和粮食,旧时的农卫队更带来了手榴弹、长矛和斧头来参加。新四军的人数从5000增加到1万,到7月的时光已达到了2万的数目了。”

斯诺还在文中介绍了其他几位新四军的将领。新四军参谋长兼第三支队司令员张云逸被他称为“从北方来的一个老朋友”。斯诺说“他是中国军队的老同志,在1927(1926——编者注)年加入共产党,在苏维埃时以赤色将军而著名”。斯诺介绍第一支队司令员陈毅说:“从前他率领着第二十二师(二十二军——编者注))红军,他最近几年在福建和江西始终跟随着项英经过了许多艰难。”

新四军按照中共中央确定的方针,各支队向华中敌后挺进,实行战略展开,在大江南北展开了广泛的抗日游击战争,创建抗日根据地,到1938年底,取得了230余次战斗的胜利,歼灭日、伪军3200余人,俘日军36人、伪军613人,击毁汽车180余辆,颠覆火车2列,炸毁桥梁90余座,严重威胁了日军的交通,钳制了日军的兵力,有力地配合了正面战场的作战;在华中广大乡村,深入发动和组织群众,积极开展统一战线工作,建立抗日民主政权,发展抗日武装,初步创建了苏南、皖南、皖中和豫东抗日根据地,开辟了华中敌后战场,成为插向日军华中派遣军的一把尖刀。

第一个向海外报道皖南事变真相

1941年1月,斯诺在香港从廖承志处得知皖南事变真相后,十分震惊,他气愤至极,奋笔疾书:“1940年10月19日,蒋介石的总参谋长何应钦将军突然发布命令,要求驻防在长江南岸的新四军部队在一个月内撤至江北一块几乎被日军包围并且荒芜贫瘠的地区内。”“为避免冲突,新四军尽可能以最快的速度开始向北移防,由于缺乏弹药和运输工具(已有数月未曾得到重庆的补给),新四军遇到了严重的困难。日军得知新四军这次被迫的移防行动,并加以利用,向新四军在安徽省的根据地发动了进攻,新四军主力损失严重。尽管如此,到12月底以前,新四军十分之九的部队已在江北,只有少部分后卫部队还在皖南。在后卫部队中,只有4000人的总部分队是武装人员,除此以外,还有2000负伤官兵,他们中的许多人只能由其他人抬着走,其余约2000人为教员、学员、政工人员,国际友人资助开办的工厂的工人、女学生、医护人员和家属。”1941年1月4日,新四军军部直属部队等9000余人,在叶挺、项英率领下开始北移。1月6日,当部队到达皖南泾县茂林地区时,遭到国民党7个师约8万人的突然袭击。新四军英勇抗击,激战7昼夜,终因众寡悬殊,弹尽粮绝,除傅秋涛率2000余人分散突围外,少数被俘,大部壮烈牺牲。军长叶挺被俘,副军长项英、参谋长周子昆突围后遇难,政治部主任袁国平牺牲。斯诺在报道中指出:“从所有反应出来的情况看,这场战斗是事先经过极为周密策划的大规模伏击战。……首先最不祥的特征中的一个事实是,这次袭击从预谋到付诸实施都是在共产党执行政府下达的难以完成的命令的过程中进行的;其次,据报道,新四军撤出的防区,不是由国民党军占领,而是由汪伪军占领;第三,在这次骇人听闻的事件中,国民党所采取的是幻想加欺骗的做法。”

斯诺不顾国民党政府的禁令,毅然通过香港向海外媒体发稿。美国的《纽约先驱论坛报》和《星期六晚邮报》等发表了斯诺的报道,揭露了事实真相。斯诺成为第一个向海外报道皖南事变真相的记者。国民党政府矢口否认发生了任何事件,暗地里对在重庆的外国记者进行盘查。中国驻美大使胡适指责斯诺的报道纯属捏造,要求《纽约先驱论坛报》在显著位置登载他的谈话,并公开道歉。胡适的要求不仅遭到报社的拒绝,他们反而刊登了支持斯诺的社论。

斯诺的报道在西方国家引起了强烈反响,英国驻重庆外交官证实事件的真实性后,向伦敦报告了中国“战争中的战争”的事实,而且报告了重庆方面正准备大举进攻延安的消息。国民党政府此时才被迫承认发生了事变,但是却反咬一口,诡称是新四军首先袭击了国军而引起的。驻重庆的西方记者纷纷抗议国民党的新闻封锁。美国政府停止了向中国提供贷款的谈判,并向重庆暗示,如果中国内战重开,重庆将得不到美援。国民党政府恼羞成怒,下令取消斯诺的记者采访权。1941年2月,斯诺被迫回到美国。

回国后,斯诺继续揭露国民党发动皖南事变、破坏抗日民族统一战线的行径,他撰写了《这是中国的内战吗》的述评文章,发表在美国《亚细亚》杂志1941年4月号上。他驳斥蒋介石对新四军的污蔑之词:“说什么‘新四军进攻友军,‘不服从命令,‘企图反叛,走上了‘邪路,‘污蔑政府和官员,‘采取专横行动。这篇不能自圆其说的声明引起了广泛地评论,声明中缺乏具体根据,避而不谈发生‘取缔冲突的所有有关背景情况,因而势必引起进一步的关注。”斯诺指出,美国对蒋介石的援助既干预了中日战争,也干预了中国国内政治力量的均衡。华盛顿必须决定,他们希望那里出现什么样的局势,是扩大内战,取消进一步抗日;还是壮大民主力量,以确保国内合作和民族革命斗争的继续开展。他向美国政府建议,美国对中国的援助要基于两个条件:第一,改善政治生活,如在盟国援助影响下的高级代表大会上,各抗日团体应拥有席位和发言权。第二,美国的信贷援助应以加强政治合作的经济基础为目的。同时,不管地区间的政治差别如何,均应平均分配。只有这样,“美国的财政援助能够在中国产生效益,有利于中美两国人民”。

(责任编辑:时攀)