从爱国主义者到共产主义者:任弼时的初心路

2019-09-10曹春荣

曹春荣

习近平在中共十九大的报告中指出:“中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。”这是总结了一代又一代中国共产党人的理想抱负与历史担当后,得出的精辟论断。任弼时就是他们中的杰出代表。他由热爱祖国、崇尚民主、反对外族侵略,迅速成长为自觉的、坚定的共产主义者,终生为共产党人的初心和使命奋斗不已。回顾他的初心路,不仅有助于加深我们对任弼时革命功勋与高尚品格的了解,也有助于增强我们对中国共产党人怎样找到自己的初心与使命,并以此为动力激励自己不断前进的认识,进而更自觉地践行这个初心和使命。

一

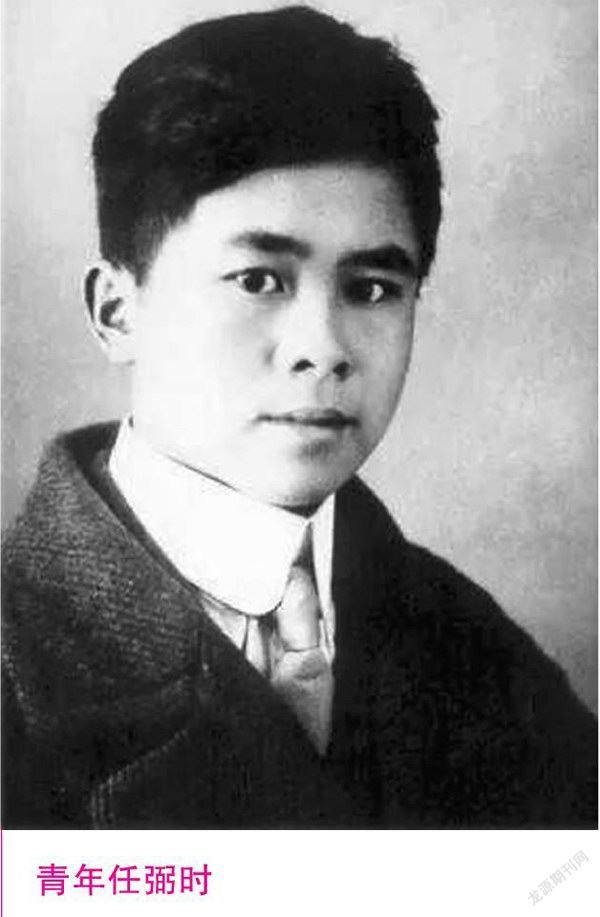

任弼时走上革命路,始于爱国。任弼时爱国,起初是受到中华优秀文化的熏陶,外族侵凌的刺激,以及新思潮、新观念的启迪。

他的家乡湖南湘阴县塾塘乡唐家桥,风光秀丽、交通便利、信息畅通,有爱国诗人屈原的诸多遗迹,有北宋名相范仲淹题记的岳阳楼,有千帆竞发的汨罗江,有奔腾东去的长江。他的家庭堪称书香门第,父辈中不乏知识分子。其父任裕道思想开明、性情温和、教子有方。任弼时三四岁起,父亲就教他描红识字、绘画刻章,给他讲屈原忧国忧民、岳飞精忠报国、花木兰代父从军的故事。任弼时就在如此美好动人的自然和历史文化熏陶下,开始启蒙。

有了这样的童子功,小小年纪的任弼时养成了勤读善思的良好习惯。当辛亥革命推翻帝制后,争民权、谋自立、兴科学、办实业的风气吹遍三湘大地,新学深入民间,民主主义思想渗入课堂。任弼时很快接受了这些新观念的洗礼,并融入了自己的思考。在小学初级阶段的作文中,他表示要效法孔子以教人求治国,要自立以“有益于世”,认为“若一家能自立,则保一家。由家而县,由县而省,由省而国”。他从“国藉人而成立,人藉国而保存”的事实出发,指出“人必有爱国之心”,而“爱国必先合群,合群必先爱群”。若无爱群心,“必每受外人之压制”,这也是造成吾国之弱的重要原因。

显然,任弼时在这里所说的“爱群”,实即团结之意。而欲“结大团体”以成大事,还当秉持儒家崇尚礼让之传统,如昔人富弼“识量过人,不好计较”。不得不说,任弼时终生看重革命队伍的团结,自觉维护党的团结,实在是由来有自。

为着爱国、富国、强国,少年任弼时还从他所受的教育、所经的事出发,提出了虽嫌稚嫩却不乏热情的见解。如民生在勤,各行各业都勤劳,国货便充盈;“均用本国之货以挽回利权,则民生何至日艰矣”,“不用外货,亦爱国之一法”。为强身益智而利国,人人“宜注意洁净之道”,宜“阅报以广其益”,“人皆宜学,学尤宜勤”。“凡人之生无论士、农、工、商皆以勤俭为贵”。在国势日弱、人民日艰,而外侮因之以起形势下,“各学校或城市中多设有储金救国会,吾人凡妄费用之钱储之以救国”,能收两利之益,等等。

1915年夏,任弼时初小毕业,来到湖南省城长沙,至一师附小就读高小课程,由此眼界大开、见识日增,爱国之心日炽。次年9月,他以人民宜有爱国心,提出国民义务有三:一曰服兵役,“以免外国侵夺也”;二曰务教育,“以启迪智能也”;三曰定法律,“以维秩序也”。“其关系尤大者,则法律也”。這些见解就明显高于他此前的认识。

1916年,他耳闻袁世凯称帝、张勋复辟,以及天津的老西开事件、吉林的郑家屯事件等内忧外患消息,心灵受到强烈刺激。因而当他亲身参加蔡锷的追悼会后,情不自禁地盛赞蔡锷为“铲除帝制恢复共和”起义云南的“意气之盛”,呼吁国人值此国难当头之际,应“急起直追,继公之志”。当他了解到列强恣意“掠我土毛,腥我天地,金瓯之国家,遂成破碎之山河”的痛史后,民族自尊心被深深伤害:“如烈火之烧心,众镝之丛体,芒刺之负背。”为国家为民族计,他发出了“若能时存卧薪尝胆之念,励精图治,何患收回割让之地不能乎”的呐喊。

少年任弼时不仅看到了帝国主义国家的政治、军事侵略,带给中国的危害,而且警惕着他们的经济渗透可能带给中国的伤害。1917年夏,任弼时在一篇作文中写到日本在湖南开设银行一事指出,这是日本乘中国内乱而为,“以为吸收我国银钱之用”。“若湖南银钱为其所吸收,则全省财政完全操于日人之手”,“物价之贵贱、汇水之涨落,皆可以操纵之。而他日迫我兑现,则尤为国存亡之一端也”。想想真是“可悲也哉”。这是何等清醒而深刻的认识啊!假如任弼时没有深切强烈的爱国情怀,他断然不可能在13岁的年纪发出这样的忧虑。

另一方面,任弼时从国以民立、民以国存的逻辑出发,认为民生问题实关国计,爱国理当爱其民、安其民、富其民。1918年,他在论税的一篇作文中,就我国税轻而民困,外国税重而民安的事实诘问其故。他的看法是:“我国取之于民不能用之于民以生利,外国取之于民而能用之民以生利。”明白了这个道理,“则今之理财者欲求岁入之增进,当自为民生利始”。一个小学生能如此关注社会经济生活,思考国计民生问题,而且充满现代意识,足见其爱国至真。写于同年的另一篇议论社会状况的作文,一样流露了任弼时对人民生计的关心,对社会发展的关注。文章谈到当时湘省人民生计艰难、商务恐慌,其原因“不外金融枯滞、交通不便之故耳”。倘若不谋救济之法,“则人民将无谋生之术。既不能谋生,则乱者必起”。然则如何救济?任弼时认为:“整顿金融,即可安民;停止战事,便利输运,商务自旺。”如此全省的市场就会恢复到原来的繁盛局面。

关于救济由于战乱和经济衰退而造成的贫民问题,任弼时还有更深入的思考。他在《拟筹救济贫民策》的作文中写道:“救济之策如何?非特以米与之,以衣济之也。其最善者在多设工场工艺别类。如机织缝纫令女子习之,木竹金工等令男子习之。其他如艺徒学校、采矿等均为救济之善法也。照此行之,则贫民受赐者多矣!”这种积极救济法,正合古之“授人以鱼,莫如授人以渔”意,又即近代“以工代赈”。它立足于发展生产、扩大就业,来解决人民生计,于国于民都有利。

1918年夏,他即将高小毕业,有感于斯时国力积弱,“战不能,不战不能”,遂萌生工业救国之志:“志习工业,以图工业振兴,改良制造,坚持不变,庶可达其所向乎。”尽管此后不久,他因改走社会革命道路而放弃此念,但他矢志为国家为民族的心则始终如一。

从上述思想来看,少年任弼时已经具有相当炽热且深厚的爱国忧民、救亡图存的情怀,是个真诚的爱国主义者。客观地说,有这等理想抱负,这在他的同时代人中已属翘楚。不过它们毕竟还比较朦胧、笼统,尤其是仅靠他提出的想法、做法,难以实现。否则,此前诸多有这等理想抱负的仁人志士,早已大功告成。然而,即便如此,我们不能不看到任弼时这时的理想抱负,与共产党人的初心使命之间,并没有不可逾越的鸿沟。只要找到适当的途径,两者就会融合一起。

二

少年任弼时的理想抱负产生质的飞跃,很快跟共产党人的初心和使命融为一体,是在他接触到马克思列宁主义并投身无产阶级革命事业以后。

1917年爆发的俄国十月革命,诞生了世界上第一个工农当家作主的社会主义国家,给中国送来了马克思列宁主义。马克思列宁主义是无产阶级及一切被剥削被压迫阶级认识世界、改造世界的思想利器,具有别的种种学说、思潮无可比拟的科学性、革命性、实践性。它很快就为中国进步的知识分子所接受,并通过各种途径广为传播。陈独秀等创办的《新青年》及其他传播马克思列宁主义,鼓吹社会革命的进步书刊,在这方面起了特别重要的作用。任弼时就受过其影响,影响所及是他最终选择了以社会革命救国救民于水火之中。

1919年在北京爆发的五四爱国运动,得到了湖南学界的积极响应。时在长沙长郡中学读书的任弼时,作为学校代表参加了湖南学生联合会的工作,曾带领宣传团回湘阴老家宣传反帝,组织国货贩卖团推销国货、查处日货,从而开启了从学校走向社会,从指点江山、针砭时弊到投身实际斗争的历程。

1920年暑假期间,任弼时和同班同学肖劲光为找寻一条既能谋生、又能实现改造社会的理想抱负的道路,加入了长沙的俄罗斯研究会。不久,又由新民学会介绍,来到上海外国语学社学习。上海外国语学社是上海共产主义小组举办的,学员除学习俄语外,也学习《共产党宣言》和社会科学知识。任弼时在这里接受马克思列宁主义关于社会革命的启蒙,并被上海社会主义青年团吸收为第一批团员。从种种探索和比较中,任弼时认准改造社会的理论和方向,决心前往苏俄求取真经。

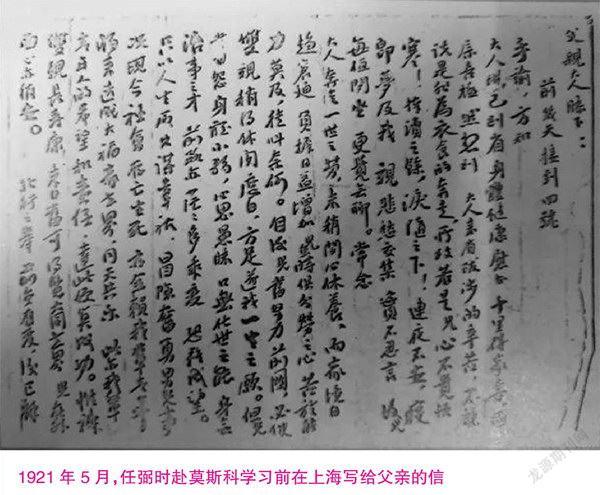

1921年5月,他在赴苏俄学习前夕,给父亲任裕道写了封信。信中表达了他对父亲“谋事上海”的劝告难以服从的愧疚;抒发了“人生原出谋幸福,冒险奋勇男儿事,况今社会存亡生死亦全赖我辈青年将来造成大福家世界,同天共乐,此亦我辈青年人的希望和责任,达此便算成功”的豪情壮志与历史担当。信中虽然没有对“大福家世界”做出解释,我们却不难从任弼时此前的言论思想推断,那必定是个不受外族欺凌,没有人剥削人、人压迫人,人人有事做有饭吃,幼有所学、老有所养的美好社会。难能可贵的是,他把创造这样一个社会的责任,放到了他们那一辈青年人肩上,并且认为这也是他们那一辈青年人的希望所在、成功所在。如此对理想抱负的深刻认识,是他前所未有的。可见他经历五四运动、接触马克思列宁主义后,思想发生了很大变化,开始有历史使命感。

1921年7月9日,经过长途跋涉,任弼时来到了莫斯科,8月3日进入东方大学学习。期间,他被安排列席共产国际第三次代表大会,得以聆听大会名誉主席列宁的演讲。列寧指出,在无产阶级革命运动在欧洲各国处于暂时低潮时,革命党人最重要的任务之一,就是争取群众,要加强群众工作,消除社会民主党的影响,采取人民统一战线的方法和策略,把发动群众开展日常的经济斗争和实现无产阶级专政的政治斗争结合起来。为此,列宁提出了“到群众中去”的口号。列宁的演讲,给初到莫斯科的任弼时等中国青年革命者,上了令人耳目一新的首堂政治课。

给任弼时留下难忘印象的,还有列宁最后一次在共产国际代表大会上讲的一段话:“要真正理解革命工作的组织、结构、方法和内容。如果这一点做到了,我深信,世界革命的前途不但是美好的,而且是非常之好的。”列宁的上述遗教,被任弼时终生铭记在心、运用于行。这应该是任弼时此后在不同时期、不同岗位上,总是那么重视群众工作和党的建设的原因之一。

任弼时在东方大学学习和工作了两年多,并在进入东大的第二年就转为中共正式党员。两年多里,他较为系统地阅读了马克思列宁主义著作,扩大了政治视野,开始把中国的革命和远东的以至于世界各国的革命斗争联系在一起,殖民地半殖民地人民的解放运动和国际工人运动联系在一起,进行观察与思考。从而使他对愿意为之献身的无产阶级革命事业的前途和命运,有了更为科学、更加精当的认识与把握;对共产党人的历史使命、个人担当,认识更深刻、更坚定。1924年7月下旬,任弼时离开莫斯科回国,行前他敬谒了列宁墓。在红场上,他的远房兄弟、东方大学同学任作民问他:“你已经决定把一生献给革命事业了吗?”任弼时明确地答道:“决定了!”这一声“决定了”,是他把个人的理想抱负,自觉融入共产党人集体的初心和使命中的开始。

三

回国后,任弼时在一个个工作岗位上,一个个领导集体中,越来越自觉地以马克思列宁主义的立场、观点、方法,去全面、系统、深刻地认识世界、剖析社会,掌握历史发展规律。在不同的革命阶段提出不同的方针、政策、策略,团结大多数,调动一切积极因素,最大限度地孤立、打击反动势力,争取一个个革命目标的实现。与此同时,他致力于党的建设,使党时刻和人民群众在一起,不断从人民群众中吸取智慧和力量,永远立于不败之地。而这样做的出发点和落脚点,都是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。

1928年1月,针对大革命失败后党内急于通过暴动夺取政权、推动革命的情绪,时为中共临时中央政治局委员的任弼时提出警告:假如不顾暴动的条件,不论成败如何而贸然发动暴动,便是冒险主义;由此引起无产阶级及暴动民众的极大牺牲,就等于革命的罪过!他指出,为了创造暴动的主要条件——发动群众,就要做好暴动以前最艰苦的群众工作。群众工作的目标是使群众能够了解党的策略,有夺取政权的认识,并具有高度的组织力量。然而实现这一目标,却不能满足于宣传与鼓动,“而须使群众从本身利益(阶级利益)的争斗中,去了解去认识,进而去组织自己,去培养暴动的意识”。为此,每个共产党员和青年团员,每个党和团的工厂与乡村支部,“应当时刻注意自己周围的群众,应当很详细地去调查研究群众生活,替他们(就是替自己)提出很实际的极切身的要求,领导他们为这些要求而争斗”。

任弼时这番对于暴动问题的意见,充满对人民负责的使命感和实事求是的精神,它出现在党内“左”倾思潮高涨之时,显得特别清醒而可贵。

任弼時还从改善党和政府工作方式,学习领导群众的艺术的角度,强调党和政府要“去了解群众中一些实际问题而给以适当的及时的处置,满足群众的要求”。只要“能够从群众的利益出发,兼顾群众的习惯,大胆并细心地在生产事业中发挥大家的创造性,那就可以逐渐培养出一种新的领导方法和工作作风”。在谈到共产党员向群众学习,是有关党员有无群众观念及党性纯否的问题时,他进一步强调:“我们在一切工作中,都要从照顾群众的利益出发,从照顾群众的经验出发,从依靠群众的力量出发。”

值得指出的是,任弼时认为共产党人为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,绝不能仅仅停留在满足群众“很实际的极切身的要求”,即眼前利益;满足于推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义对中国的统治,建立人民当家作主的新中国。他有更深远的眼光、更宏伟的设想。全国解放前夕,他就指出:我们虽然接近于全国的胜利,然而要使中国达到完全的独立自主,还需要我们极为重大而艰苦的努力。“一个革命的政党,如果只会破坏旧的,而不会建设新的,确实使人民在政治、经济、文化上比以前在旧社会里要过得好一些的生活,那人民会由不满而反对它的,而它终于要走向失败。因此,要认识在全国获得胜利之后,还必须以同过去一样的努力,保持那艰苦奋斗、勤俭朴素的作风,要准备节省每一个铜板去为新社会经济的建设而积累一分力量。只有这样,再努力十年到十五年,那我们可以说我们的胜利是最终地巩固起来了,那时我们有可能和人民一道,过着更加充裕更加文明的生活。”

任弼时的这番话,完全可以看作是他对共产党人应当如何不忘初心、继续奋斗、不辱使命的期许。在这个问题上,他终生堪称时代楷模。他的革命意志、坚强党性、大局意识、开拓气魄,他的群众观念、工作作风、吃苦精神、无私品格,体现着共产党人坚守初心、完成使命的历史担当,永远值得后来者继承发扬。

(责任编辑:杨溯)