以速写对话大桥

2019-09-10李璧如

李璧如

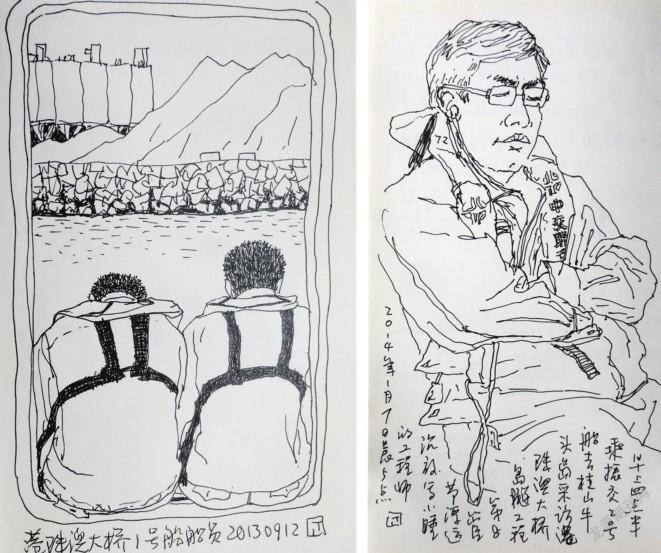

在钟凡的速写本中,有一幅寥寥几笔勾勒出来的速写,画的正中间是一个半敞开的塑料袋,里面装着一袋面包,一个鸡蛋,以及一个苹果,这是他2013年11月23日4:40所绘的大桥工地提供的早餐。这只是钟凡前往港珠澳大桥施工地点采访的其中一天,这天他凌晨3:30起床,3:50与同事从市区出发,在唐家淇澳大桥旁的港珠澳大桥基地码头乘船前往桂山牛头岛。星月尚在海上悬挂,船便已经载着他们乘风破浪,披着夜色,朝港珠澳大桥施工现场而去。

钟凡记录这一袋早餐,也记录着正在建设中的港珠澳大桥岛隧工程西人工岛工地,停泊在沉管施工现场外的大型船舶,在船上遇到的建设者……无数与港珠澳大桥施工有关的速写,一页一张,一笔一画,从不一样的角度记录这座大桥的成长。

速写角度 细绘大桥

作为珠海传媒集团的一名摄影记者,港珠澳大桥动工伊始,钟凡就密切关注这项宏大工程。2009年12月15日上午,港珠澳大桥动工仪式在珠海情侣南路举行,“当时负责的摄影记者不是我,但是我觉得港珠澳大桥是一项举世工程,自己必须参与。”当天,钟凡也抵达了现场,在仪式现场外围进行拍摄。2013年,钟凡开始负责交通建设这条采访线,他也获得近距离感受港珠澳大桥工程的机会,同时以速写记录下自己在港珠澳大桥采访时的所见所闻。

钟凡从提笔速写到如今已有二十余年,成为摄影记者后,他开始进行纪实速写。每当前往采访重要项目、社会新闻及会议时,钟凡就会利用采访中的碎片时间进行现场速写,锻炼自己的观察能力和绘画能力。例如沉管工程运输时,记者被允许进行拍摄的时间较短,可以进入的场景也有限制,每当拍摄任务告一段落,在等待时,钟凡会到工程船的甲板上,吹着海风,面向天空、大海以及正在进行施工的现场进行绘画。远处路过的大大小小的船只,大屿山苍翠嶙峋的山头,总控室正在工作的人们,船上救生衣、消防栓等细小的物件,都被他纳入画中。在现场细心记录它的变化,体会整个浩大工程由无到有的过程,这是钟凡与港珠澳大桥独特的对话方式。在工程结束后,岛隧施工方也询问钟凡要来这些速写留作纪念,“他们觉得这些速写很特别,因为他们的记录形式都是照片和视频,没有人以这种方式记录现场。”

在钟凡笔下的港珠澳大桥相关人物,最常见的就是戴着安全帽、穿着救生衣,正在船上眯眼休息的建设者们,这也是钟凡有意记录的画面:港珠澳大桥这项超大的建筑规模、空前的施工难度以及顶尖的建造技术的工程,对很多人来说是一个抽象概念,但它确实是无数建设者一点点地积累、建造起来的。在工作之余,这些建设者们也需要休息和生活,这就是他们真实的日常。“我画的这些人,没有一个是‘伟大形象’的,我绘画的是他们在休息、睡觉的小场景,记录下来的都是实实在在的人。”每个人的时间和精力都有限,需要进行合理的分配,在前往工地的船上,无论是工程师还是一线工人,他们都会分秒必争地抓紧一切时间休息,利用乘船的一个多小时调节自己身体状态,等上了岸,他们就会铆足了劲儿投入工作。

一项举世工程的背后是无数人的艰苦付出,钟凡置身其中,感触尤深。港珠澳大桥岛隧工程项目总经理、总工程师林鸣让钟凡印象深刻,十分敬佩:“他是一名有情怀、有激情的人,愿意与人沟通交流,在施工现场自如地调度一切。他还会关注船上人员的生活细节,例如在刚宣布起航、布置完各个部门的工作后,他会有一段闲暇时间,这时他就会到甲板或者船舱各处,主动、放松地与其他人畅谈生活、工作甚至对工程的看法。”

除却整体把控,细节的精雕也必不可少。每个在自己岗位上辛勤工作的一线建设者也让钟凡深有感触。港珠澳大桥施工设有瞭望哨,瞭望员始终站在太阳底下观察海面情况的变化,即使这份工作艰辛,且实际发生危险的概率很小,但是岗位依然不可或缺,因为人可以依据自己的经验对突发的状况进行判断。在施工过程中会遇到许多不可抗拒的风险,气象、洋流、潮汐的涨落,任何细节都有可能对整个施工工程造成重大影响,所以更需要科学的预判和精准推算。钟凡感慨,整个港珠澳大桥的工程十分科学严谨,所有资源的调动,几十条大小拖船、几百个人的艰苦付出,都是为了施工的某一刻。风速、潮汐、海域高度,沉管重量、沉管区域……这些数据看上去只是一个数字,但是数字背后蕴含着多工种、不同领域、学科专家的共同努力。

正如施工中每一处局部都不可或缺,钟凡也瞄准了自己力所能及的事情,在宏观广角之外,以速写方式记录伟大工程背后的点滴细节:工人们在户外施工时用以补充盐分的一瓶盐汽水;在津安2號船控制室墙上挂着印有“中交联合体”的救生衣和安全帽;穗港消拖28船上的红色消防水炮……钟凡还将他的港珠澳大桥岛隧工程预制厂乘船证绘制下来,从证件的样式、发证的单位到乘船日期,纤毫毕现,一个大工程在管理细节上的展现,可窥一斑。

钟凡的速写不仅仅只是描绘出物件的轮廓,还会辅以许多文字性的描述说明。在2013年11月23日这天的港珠澳大桥采访速写里,钟凡在旁标注着时间为“4:40”,同一天的绘制着桂山牛头岛海景的速写旁的时间已经是“7:15”,一天的时间脉络清晰浮现。有时这些补充叙事的文字甚至会占满空白处,略微破坏了画面的整体感,但钟凡并不在意,速写加上文字,才共同构成了一件事情的回忆价值,简单的文字传递出很多图画背后无法告知人们的信息,倘若光有速写,没有说明,具体时间和背后的事情就无从追忆。速写本中也有一些速写因为当时时间仓促没有来得及记下时间地点,钟凡望着这些速写图,神色之间不无遗憾:“像这张图没有标注时间节点,单独拿出去,就会觉得少了很多信息。”

新闻现场 蕴意独特

钟凡每次外出采访,随身携带的除了单反相机之外,还有小尺寸的速写本、速写笔以及一个水彩盒。钟凡习惯提前抵达新闻现场,在采访还未开始,或自己工作已经告一段落时,他会利用闲暇时间绘画现场场景、人物或是一些小物件,这个习惯形成已有十余年。

钟凡从美术专业毕业后,辗转做过老师,做旅游景点的对外宣传工作,再到如今已是一名资深摄影记者,他一直没有放弃速写这一爱好。早在东莞工作时,钟凡便开始画一些街头速写,以这个方式来帮助自己适应当时新身份,他将完成的速写向《东莞日报》投稿,前前后后共发表了数十幅作品。来到珠海后,钟凡与摄影记者这项工作结缘也源于速写,而非摄影。当时他以珠海渔女、板樟山隧道、圓明新园等景色创作了许多美术作品,向《珠海特区报》的文艺副刊投稿。后来,他也参与了珠海风物志、珠海手绘地图等手绘创作,为此走遍珠海的街头,细致绘下城市的点滴。摄影记者的身份为钟凡提供了一个平台,在工作中,钟凡可以接触到许多不同的新闻事件,在现场与采访对象进行交流与对话。身处各大重要事件的现场完成的速写,拥有即时记录新闻现场的意义,有时,钟凡会将完成的速写与新闻现场拍摄下来,前面是画,后面是景,意义特别。

钟凡也曾在网上分享自己的速写,收获了不小反响。2008年,钟凡前往汶川地震采访,系统地整理了二三十篇关于汶川的照片及文字,在新浪博客上发表,后续还发表了许多珠海的相关新闻事件,以及自己的日常绘画和速写,博客点击量超过一百多万。后来钟凡开始为自己的儿子与父母绘画,发表的阵地转移到了微博,再次获得许多赞许。近五年来,钟凡的采访速写笔记平均三个月就能完成一本,绘画不辍,积累颇丰。

作为一名摄影记者,钟凡也为港珠澳大桥拍摄了许多珍贵照片,但是他仍然青睐于用速写的方式记录一切。对他而言,按下快门只是直接记录,是瞬间的艺术,而绘画的过程中,笔尖落下的每个点都是绘画者自己完成的,每条线都经过个人感悟,需要更为细致的观察、体验与提炼,考虑画面结构、按比例缩小等等,是绘画者与所绘事物之间的对话。而绘画过程中天气的阴晴转变,乃至心情转变,都会反映到画幅之中。“例如一开始绘画时是阴天,天气温和,我画得很舒畅,后来太阳出来,人在日晒下会变得焦躁,手也会出汗,绘画也肯定产生了变化。”亲手所绘的每一幅画面都会唤起他的回忆,当时的环境、天气、地点乃至心情,全都历历在目,储藏在画面之中。而那些创作过程中突发的事件或变化,初时可能会觉得影响了画面,但实际上它们丰富了图画背后的故事内涵。

钟凡摊开速写本,展示前往桂林旅游中所见的山与树,寥寥几笔的线条看似简单,却显露山的雄奇嶙峋,将自然的鬼斧神工尽收笔端。他还用简单的几何体将前往广州沿途所见的广式民居记录下来,它们形状大体相似,但是都存在微妙的区别,十分有趣。“这些线条是人自己无法想象出来的,只有看见了、记录下来,才能知道原来是这样的。”钟凡并不将自己的速写称为“创作”,他将其称之为记录和积累,但是记录得多了,整个体系就会成为一个“作品”。钟凡认为,记录本身即是意义,“我越来越觉得,记录不一定要画什么很宏大的东西。”他指着一页未完成的速写,“像这张,它失败就失败了,我也不会撕掉它。”

速写记录早已成为钟凡的习惯,除了港珠澳大桥之外,建设中还搭着钢架的珠海大剧院,不同角度的爱情邮局,体育中心后山的小树林……在钟凡数本大小不一、厚薄各异的速写本之中,藏着城市发展变化的轨迹。钟凡对大桥的记录也不局限于采访现场,2017年他乘船出海采访全国帆船帆板锦标赛时绘下这样一幅画面——一望无际的碧波中海岛竦峙,而海天交接之际不再是海平线,而是一条长龙般的大桥。港珠澳大桥融入了这座城市,也融入了市民们的生活,未来,钟凡也还会以自己的方式长久记录下去。