盐城市第二人民医院147例不良反应报告分析

2019-09-10薛正权

薛正权

[摘要]目的:分析盐城市第二人民医院147例不良反应报告。方法:本次时间选取2018年1月-2019年10月内,研究对象选取盐城市第二人民医院发生药品不良反应的患者147例,回顾性分析所有患者的相关临床资料,对患者年龄分布、药品种类、给药途径、联合用药、累及系统或器官、临床表现等进行统计分析。结果:本组147例患者中,女性90例,占比61.22%,男性57例,占比3878%。年龄分布:63例为0~10岁儿童,占比为42.86%。药品种类:由抗菌药物所致者为71例,占比为48.3%,其次为38例为妇产科药物所致,占比为25.85%。给药途径:107例为静脉滴注,占比为72.79%。联合用药:新的不良反应36例中,有13例为联合用药,占比36.11%,与未联合用药的占比(21.5%)相比明显较高。累及系统或器官:有86例累及皮肤和附件,占比为58.5%。结论:医院内发生药品不良反应主要途径为静脉给药,新的不良反应发生可能由联合用药所致,作为特殊用药群体,儿童和妇女需在用药期间加强监测,以减少不良反应。

[关键词]药品,不良反应,报告分析

[中图分类号]R95 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2019)22-0115-02

在医院就診人群中,儿童和妇女的占比约为30%左右,且作为特殊用药群体,其发生药品不良反应的概率更高。在研究临床药物的过程中,基于对安全因素的考虑,因此实验研究对象一般不以儿童和妇女为主,所以导致此类特殊群体的药品不良反应相关研究报道少之甚少。而开展药品不良反应监测工作对于儿童和妇女尤为关键,其可极大的提升临床用药的合理性和安全性。

1资料与方法

1.1资料本次时间选取2018年1-2019年10月内,研究对象选取盐城市第二人民医院发生药品不良反应的患者147例,患者年龄值为-~85(45.12±13.47)岁;性别比例男/女为57/90。

1.2方法 回顾性分析所有患者的相关临床资料,对患者年龄分布、药品种类、给药途径、联合用药、累及系统或器官、临床表现等进行统计分析。

1.3统计学处理本文数据处理中,使用工具为SPSS19.0,结果以P<0.05进行差异评定,卡方可分析处理计数资料,而T值可处理分析计量资料。

2 结果

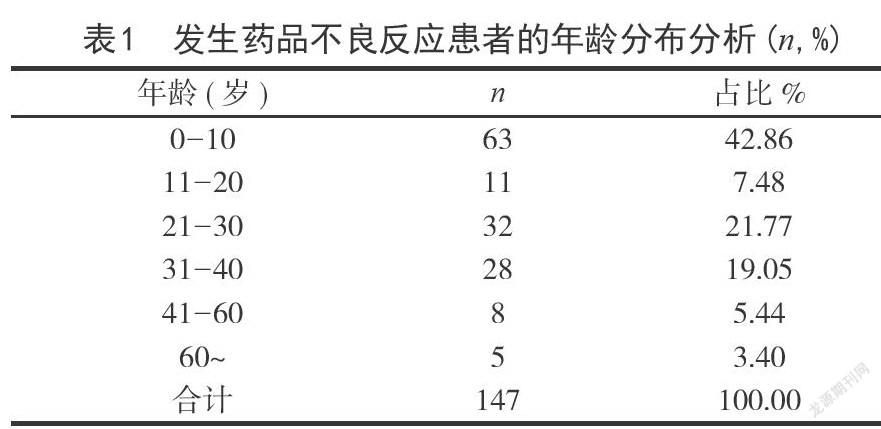

2.1一般情况如表1所示,本组147例患者中,女性90例,占比61.22%,男性57例,占比38.78%。年龄分布:63例为0~10岁儿童,占比为42.86%;11~20岁11例,占比7.48%;21~30岁32例,占比21.77%;31~40岁28例,占比19.05%;41-60岁8例,占比5.44%;≥60岁5例,占比3.4%。

2.2药品种类如表2所示,本组147例患者中所用药物涉及30种,药品9大类,由抗菌药物所致者为71例,占比为48.3%,其次为38例为妇产科药物所致,占比为25.85%。

2.3给药途径如表3所示,本组147例患者中,107例为静脉滴注,占比为72.79%;其次28例为口服给药,占比19.05%;阴道给药9例,占比6.12%;直肠给药2例,占比1.36%;肌肉注射1例,占比0.68%。

2.4联合用药如表4所示,本组147例患者中,未联合用药127例,占比86.39%;联合用药20例,其中2种联合用药17例,占比11.56%,3种联合用药3例,占比2.04%。在新的不良反应36例,有13例为联合用药,占比36.11%,与未联合用药的占比(21.5%)相比明显较高。

2.5累及系统或器官及表现如表5所示,本组147例患者累及系统或器官:有86例累及皮肤和附件,占比为58.5%,表现为荨麻疹、红斑疹、固定性皮疹、过敏样反应、皮疹、瘙痒、皮肤水肿、红肿等;其次18例为消化系统,占比12.24%,表现为腹泻、腹胀、呕吐、恶心、腹痛等;7例为神经系统4.76%,表现为嗜睡、耳鸣、头晕、头痛、抽出、昏迷等;5例为呼吸系统,占比3.4%,表现为气促、憋气、呼吸苦难等;4例为泌尿系统,占比2.72%,表现为尿痛、尿急、尿频、血尿等;4例为循环系统,占比2.72%,表现为胸闷、心悸等;11例为局部反应,占比7.48%,表现为炎症疼痛、局部疼痛等;12例为全身反应,占比8.16%,表现为过敏性休克、全身大汗、潮红、畏寒、低热、高热、寒战等。

4讨论

本文的研究中,在147例患者中,女性90例,占比61.22%,男性57例,占比38.78%。年龄分布:63例为0~10岁儿童,占比为42.86%。可以发现,药品不良反应的发病群体主要为儿童和妇女。分析其原因,其中儿童与成年人相比,自身肝肾功能尚未发育完善,且无法有效的清楚药品而导致不良反应发生率较高。而女性则是由于生理周期如妊娠、月经等,导致其对某些药物具有较高敏感性。累及系统或器官:有86例累及皮肤和附件,占比为58.5%。可以发现,作为人体最大的器官,皮肤受到不良反应累计的占比最高,因其含有的免疫效应细胞十分丰富,所以出现变态反应的概率更高。联合用药:新的不良反应36例中,有13例为联合用药,占比36.11%,与未联合用药的占比(21.5%)相比明显较高。可以发现,联合用药会在一定程度上增加药品不良反应,原因分析可能与药物间相互作用、患者复杂的病情及其自身的肝肾功能有关,因此对于联合用药患者需加强不良反应监测,以确保用药安全。药品种类:147例患者中所用药物涉及30种,药品9大类,由抗菌药物所致者为71例,占比为48.3%,其次为38例为妇产科药物所致,占比为25.85%。可以发现,抗菌所致不良反应最多。原因分析主要为临床目前广泛应用各类抗菌药物,加之存在滥用或不合理使用的情况,因而极易导致不良反应,甚至会引发过敏性休克。对于患者而言,若发生不良反应后不及时治疗或处理,则会引发严重后果。因此临床需对抗菌药物的用药指征加以明确,并对其加强药学监护和微生物送检管理,以减少药品不良反应。给药途径:107例为静脉滴注,占比为72.79%。可以发现,与其他给药途径相比,静脉滴注所致不良反应率最高,且发生时间在0.5h内占比最多,因此临床用药期间,对于可口服给药的患者,坚决不实施静脉滴注,且注意在此种途径给药期间对患者加强监控,以积极预防和处理各种不良反应。

综上所述,医院内发生药品不良反应主要途径为静脉给药,新的不良反应发生可能由联合用药所致,作为特殊用药群体,儿童和妇女需在用药期间加强监测,以减少不良反应。