象牙塔里的凿璧人

2019-09-10赵静一

赵静一

摘 要 在采访中,布鲁斯详细讲述了中国科技的腾飞、纳米技术的发展,以及他在IBM世界顶级实验室参与研究和管理的心得。他也分享了自己在剑桥大学担任校长的经历、剑桥大学设立盖茨奖学金的故事、英国上议院内幕,以及对事业与生活的感悟。

关键词 剑桥大学 IBM 半导体研究 科技 英国上议院

中图分类号 N09

文献标识码 A

访谈整理者按 亚力克·布鲁斯(Alec Broers),英国皇家学会院士(FRS)、皇家工程院院士(FREng,2001—2006年为主席)、美国国家工程院外籍院士、中國工程院外籍院士、英国上议院(House of Lords)议员。1965年赴美国IBM开展半导体研究,是全球纳米技术的先驱,曾获评IBM院士。1984年赴剑桥大学任电子工程部主任。1990—1996年任剑桥大学丘吉尔学院院长,1993—1996年任工程系主任,1996—2003年任剑桥大学校长,期间大力推动大学现代化改革。2004年,英国女王授予布鲁斯教授男爵爵位(Baron)与“终身贵族”(Life Peer)称号。

访谈时间:2018年6月7日

访谈地点:伦敦上议院

2016年春,在剑桥举办的李约瑟纪念演讲晚宴上,笔者有幸与老校长布鲁斯教授相邻而坐,并听他讲述在中国的所见所闻。第二次见到布鲁斯教授,是在2018年5月李约瑟研究所举办的午宴上,他作为研究所的理事参加宴会。当时笔者跟他聊到“静一访谈”的初衷,谨慎表达了采访他的愿望。令人欣喜的是,布鲁斯教授竟十分爽快地答应了,而且即刻拿出 IBM 笔记本电脑,把访谈计划见缝插针填在了日程表上,并与笔者约好去伦敦上议院会面。

布鲁斯教授绝对堪称一位大人物——他的一生足以拍成一部令人拍案叫绝、回味无穷的精彩电影。首先,他有着独特的生活与工作经历。他出生于印度加尔各答,后在澳大利亚墨尔本与英国剑桥接受教育,并以出众的声乐才华加入冈维尔与凯斯学院唱诗班。1964年博士毕业后,年轻的布鲁斯即赴世界顶级研究机构——美国IBM开展研究,在纳米技术方面取得了关键性突破,获IBM院士这一最高荣誉。在美国工作近20年后,人到中年的他放弃高薪与养老金,毅然决定回到母校剑桥大学开展学术研究工作,后担任工程系主任、丘吉尔学院院长和剑桥大学校长。布鲁斯教授在剑桥大学进行了大胆改革,大幅度推进学术界与商业界的联系与合作,为学校带来了前所未有的资本与活力。可以说,没有这位老校长,就没有剑桥大学今天的现代化发展。

在他几十年的职业生涯中,没有哪一刻属于“事业巅峰期”,因为每一段经历都如他所研究的光束一样辉煌夺目,每一项重大决定背后都有一颗勇于探险、追求创新和美好生活的年轻的心。无论从事科研还是行政,他总是走在时代的最前沿,永远都在挑战自我,激流勇进。当然,老校长令我钦佩的远不止这些,还有他深切的人文关怀和对人生理想的不懈追求。他坚信“文理不分家”,在工作之余把自己的兴趣爱好发挥到了极致——在音乐、航海和滑雪方面,他都达到了近乎专业的水平,称得上是“最文艺的工程师”。对布鲁斯教授来说,年龄只是一个符号,40多岁的他照样可以放弃所有,漂洋过海开始新生活。如今,80岁的布鲁斯依然活跃于高校、业界以及英国上议院,书写着生动精彩的人生篇章。

2018年6月7日一大早,笔者应约在伦敦上议院与布鲁斯教授会面(图1)。上议院新的一天尚未开始,老校长带笔者穿过一条又一条连绵的历史长廊,轻声讲述了一个又一个或惊心动魄或波澜不惊的故事……

一 中国的科技腾飞

亚力克·布鲁斯(以下简称“布”):当然可以。我四、五天前刚从北京回来。这次真是让我大开眼界,跟我九年前去的那次比起来,北京城面貌焕然一新,不光是有许多新建的高楼大厦,令我们一行人尤其感到震惊的是,整个城区都变得更加干净整洁,井然有序,道路中间还栽种着各种漂亮的花草植物。

这次活动是由中国工程院和中国科学院联合举办的。习近平主席在人民大会堂接见了我们,并做了将近1小时零20分钟的演讲。令人欣慰的是,工程师们当天十分引人注目,因为那天安排的是中国工程院院长致开幕词,而不是中科院院长。习主席的演讲主题是围绕“创新” 展开的。他在演讲中至少有几十次提到了“创新”这个词。他讲道:“现在我们要走得更远,要朝着科技强国的目标迈进,尤其是在纯科学领域。我们的工程师在未来肯定还会取得更加出色的成绩。”我对习主席当天的发言印象极为深刻。接着,我们到中国工程院和院方代表进行了友好会谈,院长提到他们也想加强与海外人员的联系和交流。2017年共有十余名外籍人士荣升院士,包括安道琳(Anne Dowling),她曾任剑桥工程系主任,现为皇家工程院院长,还有比尔·盖茨,不过他那天没有到场。

赵:您之前负责比尔·盖茨奖学金的时候就见过他本人吧?

布:是的,我认识比尔·盖茨。其实在设立剑桥比尔盖茨奖学金之前我就已经见过他了(图2),这对我为剑桥争取到奖学金帮助很大。

会谈之后,我在北京又停留了两天时间,期间参观了国家能源投资集团。这家新公司刚与其它两家公司合并,现有雇员33万人。公司下辖几十个发电厂,拥有自己的船舶和火车运输煤炭,并且在风能和太阳能开发方面也有大型业务开发项目。此外,公司自行安装了风力发电设备,可供电能13吉瓦。现在,英国还在为风力发电处于世界领先地位而自豪,而实际上其可供电能也只有8吉瓦。

风力发电的主要目的是减少煤炭发电厂的污染。我们还去河北省参观了一家煤炭发电厂,那真的是太震撼了。我之前参观过的发电厂不算多,直觉就是那里的环境肯定很差,尤其是烧煤炭的发电厂,估计到处都是堆积成山的煤炭。不过这次很不一样,感觉更像参观一家整洁的医院。我唯一看到的一点煤炭是在透过一扇窗户观察一条料道的时候,小块儿的煤炭通过料道上的传输带缓缓移动,最后送进熔炉里面。他们已经将燃烧产生的含硫氧化物和含氮氧化物含量减少了80—90%,并且正在争取彻底清除这两种污染物物质。由此看来,他们对未来的估计是正确的,几年之内煤炭发电就会做到完全无污染。当然,燃烧还是会生成二氧化碳。令人耳目一新的是他们还开展了许多二氧化碳存储实验项目,即对二氧化碳中的碳元素进行捕捉存储。在英国,我们也想将这项技术投入到所有的发电厂,不过成本太高了。当时在场和我交谈的中国工程师也提到了高成本这一问题。我的意见是,如果想进一步降低该项技术的成本,可以将工艺和液压破碎法结合在一起。

参观国家能源投资集团期间,我还去了一所研究清洁能源的实验室。实验室建筑美观大方,从里到外都是崭新的,室内摆放着昂贵的设备,用以进行实验操作和数据监控。大批的物理学家和化学家都在那里潜心钻研。

总而言之,这次访问让人难以忘怀。你能够真正体会到,习主席说得对——中国在很多领域已经达到世界一流水平。

二 20世纪80年代与中国的第一次接触

赵:您上次去北京是什么时候?

布:记得大概是2008、2009年的时候。我以不同的身份去过中国多次,第一次是 1980年,那时我在IBM工作。受政府邀请,公司委派我和另外两位同事去中国,其中一位是麻省理工学院的教授,另一位是康奈尔大学的教授。那时我的研发团队正致力于开发世界上首个纳米结构。事实上,我们的团队是全世界首个运用纳米技术替代微米技术的团队。我决定使用纳米技术而不是微米技术,是因为我将它视为一块纯科学领域,要与商业界区分开来,直到现在,纳米结构主要还是被物理学家用来做极限实验。你可以得到一个纳米结构,而由这个结构组成的导线非常小,小到当有电流流经该线路时,你能清晰地看到每个电子都在沿着导线向下流动,因为它们的能态都封锁在导线内。

那次我们几乎跑遍了整个中国,先是去了西安的半导体研究院。那时的中国是另一个世界。我们是从广州入境的,每个人都带着妻子同行,所以一行总共有六个外国人,加上一个中国人。开始通知我们乘飞机去西安,但最后由于被告知座位不够,我妻子和另外一位女士只能坐火车前往。相比我们而言,她们的旅程可以说是“人在途”——一路上可比我们有趣多了。我们坐上了飞往长沙的飞机,上了飞机后发现有一半的座位是空的。我们觉得很诧异,不是说没座位吗?然后问了乘务员小姐,她们说很多人会在长沙登机。可到了长沙之后,我们发现其实有一半是下飞机的,基本上没人上飞机。我们还了解到,当时航空公司并没有机票预订系统,所以乘务员不用费心思核查座位。那时候中国的情况大概就是那样。还有一件事令我印象深刻,当时我坐在飞机中部,离乘务员准备食物的机舱很近。我一直谨慎地盯着旁边小煤气炉上正在烧开水的大壶,担心会出什么事。

最后终于到了西安,从机场出来后,我们叫了三辆车。路上挤满了人、骡车和自行车,我始终记得那时见到的人个个都很灵活,大包小裹,左右开弓。你会看到一个背着大衣橱的人还能自如地骑自行车。

之后我们还去了北京和上海,人们对我们特别友好,那是一段十分有趣的时光。记得那时每个人都穿着毛式中山装。只要我们在一个村庄停留一小会儿,没几分钟就有一百多号人围着我们看。为了不那么引人注目,后来我强烈要求,也买一套中山装穿上,然而并没有起到多大的作用。对那时的中国人来说,我们看起来太“奇怪”了,就像动物园里的生物一样。那时候,西安的第一批兵马俑刚刚出土不久,就这一点来说,那也是一段特别的时光。

當时的中国人对一切都持有学习的态度。我当时是在一个陆军大会堂,或者说是教堂那样的一个地方演讲,台下坐着一百来号人。投影仪的光线投射在一面老旧的墙上,墙上的石灰都已经脱落得斑斑驳驳了。我一边讲课,一边有一位中国科学家翻译,他是一名电子显微技术专家,研究领域与我相似,听说在“文化大革命”中度过了一段艰难的时光。这位科学家的参与倒让我的课堂增色不少,因为当我谈到某些内容的时候,他会直截了当地说:“不,我不同意你的看法。”“我觉得你说得不对。”有趣的是在我们讲课讲到一半的时候,有一头驴从后门探出头来,然后开始大叫,我的朋友用相机捕捉到了那一瞬间,直到现在还保留着那张照片。这就是我记忆中的20世纪80年代的中国。后来再去就是90年代了,尤其是在世纪之交,我来往中国的次数更加频繁。在2004或2005年的时候,我成为了中国工程院院士,随后与纽约一家大型投资银行访问团同去,提出了一些意见和建议。可以说,我深刻感受到了中国的巨大变化,我认为近些年最值得一提的变化是,北京城完全被打造成了一个21世纪的大都市。虽然交通繁忙,但方方面面都运转得很流畅,比我在其它任何地方见到的道路收费系统都要做得好。

三 半导体与纳米技术的发展

赵:中国在某些技术创新领域的确取得了骄人的成绩,不过在其它领域仍然有很大的进步空间,比如说在半导体研究领域。您觉得是这样吗?

布:首先,作为半导体技术专家,我觉得你总结得很对。大陆在半导体行业的研究还有待提高。不过我认为这个受很多因素影响,有一些制约因素其实不单单是技术层面上的。我们还是先从技术问题谈起吧。毫无疑问,半导体制造业务是迄今为止人类发明出的最为复杂的程序,比如说,制造手机芯片就多达5000多道工序。首先,要在微小的半导体芯片内部进行架构搭建,然后在芯片顶端和电源接入口铺上多层线路,完成之后还需将整个半导体密封处理,然后再用几十种光刻技术给芯片排版。排版用的设备使用起来十分繁琐复杂。随便一台用于拍摄芯片的照相机现在就能卖到大概1亿美金。而在我刚离开这个行业的时候,照相机的价格还不到1千万美金。但即便如此,当时工厂的设备投入也耗资巨大,因为工厂光刻室至少要用到10台这样的照相机及相关设备。然后再说工艺,使用材料本身也是极其复杂的。因为知识产权的原因,相关的文献里涉及到研究材料的描述都不太清晰。

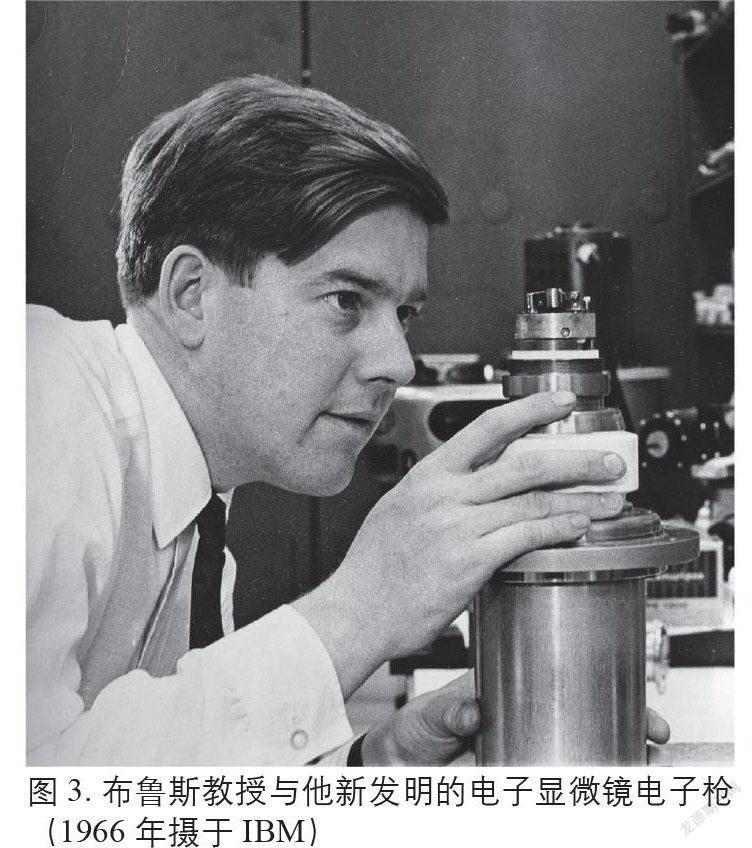

我曾经在IBM的半导体实验室工作,其实在1984年我离开之前,我主要负责的就是半导体业务(图3)。即便就当时来讲,我们制造的芯片内部也有多达成百上千的晶体管,存储芯片的则更多,晶体管数量多达几百万。在我刚加入IBM的时候,公司才刚刚决定要在单个芯片上放置两个晶体管。随着科技发展,晶体管的放置数量逐渐增加到现在的程度。这几十年的时间里,我们一直在尝试突破极限,解决问题。起初我们尝试将晶体管数量由4个调整至8个,但是发现其在成品率方面出现了问题,然后我们进行分析核实,解决了问题。后来又慢慢从16个增加到32个。

所以,你会发现这其实是一个循序渐进的过程,如果你不在这一行,是很难进入到这个领域内的,毕竟这些都是商业机密。这一领域跟专利无关——如果你知道如何操作,就直接去做了,基本上不可能通过反向工程进行验证。假设说你发现了一个好方法来切割导线,从而得到了更细更锋利的线,那么这一工艺的过程并非显而易见。芯片无法被切割开,一切都是商业机密。假如说你要制造新型汽车或是飞机,然后专利上写明了设计规范,在大多数情况下,中国人图省事儿就会直接照搬西方的设计方案。可是芯片的设计却是模仿不了的。再比方说,你刚提到的网络平台的搭建,这一过程也一目了然。但就芯片而言,你必须亲自制造才行。

你可以看到,台湾地区在芯片制造领域就十分出色。就目前而言,台湾地区在半导体设备制造生产方面仍然占据了市场份额第一的位置。而除台湾地区以外,比如日本、韩国等等也掌握了相当的半导体芯片制造工艺和技术。美国、法国与德国仍然在做半导体业务方面的研发工作,而英国没有做,这是一个错误的决定。我当时试图挽救英国的半导体业务,但没有成功。我还和撒切尔夫人发生了争执,因为她认为我们应该把钱投到日本,让他们研发然后把技术传授给我们,但我坚信这样不可行,日本很可能会退出。事实证明,18个月后,英国政府投资的日本富士通株式会社果真退出了。

四 放弃IBM高薪职位回归剑桥

赵:谢谢您对这一问题的详尽解释。现在,能否请您讲讲在剑桥的经历?我想这一问题您大概已经被问过多次了。是什么样的契机让您离开IBM回到剑桥的?

布:不是因为钱,这是肯定的。

赵:是啊,当时您从IBM回到剑桥,工资削减了一大半。

布:是的,工资一下子削减了很多倍,确实是一个问题。其实当时我并没有多想。比起其他人,我算是很幸运的了。虽说有了钱能够做很多事,但我从来不是那种很喜欢积攒一大笔钱的人。我1965年从剑桥毕业,年初的时候就直接进了IBM。其实1964年我就打算去,但是那时候论文还没写完。当我快完成博士论文的时候,发现有几个试验结果不正确,所以又重回实验室进行了验证。我1965年3月14日到了IBM,在那儿度过了一段十分美好的时光,因为那时我做着一份年薪14500美元的工作,在当时来说,大概是我在剑桥大学当教授年薪的三倍,那时剑桥教授的薪水是3000英镑。虽说我们不是百万富翁,但是我和妻子玛丽生活过得倒也多姿多彩,我们可以做自己想做的事,比如野营、滑雪等等。所以在钱这一方面,我是个幸运的人,因为我从来没有为钱发过愁。不过后来我还是鼓起勇气回到了剑桥,当然那时我也存了一笔钱。

我离开IBM的原因其实是因为我喜欢做研究,做真正的科学研究。比如,我设计了一台新设备,用它可以制造出世界上最小的金属丝线,并且可以拿它来观察血细胞结构,看到其他人从来没有看到的东西。我用的扫描显微镜是最新的,因为我发明了一种更强的电子源,这意味着即便光束变小了,仍然有足够的电流进入其中,从而得到更高的分辨率。所以说我是真的喜欢做研究,喜欢待在实验室里制造复杂的设备,然后让它更加流畅地运行,解决一个又一个的问题。

其实IBM也想讓我做这些,所以把我选为IBM院士。坦白地说,这算是世界上最好的工作了。我得到了一份独一无二的薪资,可以随心所欲做我感兴趣的事。我甚至都不用到IBM上班,只需要做一件事——每年年底的时候,写一份工作报告提交给公司的首席执行官,告诉他(那时候在这岗位上的都是男性,所以我指的是“他”)我这一年都去了哪儿、做了哪些事情,等等。我在公司干了五年都没有被指派上级,所有的工作都是按照我自己的想法开展。但是在某种程度上,这种状态就像给你戴上了一副用丝绸包裹的手铐一样。这是一种很奇怪的心理。整个公司大概只有40位IBM院士,可是工程师加起来有四万之多。公司每年也就选拔一、两个院士,所以这是一件“大事”,会给你带来极大的压力。你几乎总能听到人们在走廊议论:“就他?那个菜鸟,凭什么他能当选院士?”所以一旦你被选上了,你就得证明自己行!IBM研究实验室其实有点像剑桥,内部竞争十分激烈。我记得实验室有个日本研究员叫江崎玲於奈,他凭借超导体二极管研究荣获诺贝尔奖。有一天,有个IBM的技术人员朝着他走过来,问道:“利奥(其昵称),你最近出了什么值得一提的研究成果吗?”所以说,IBM院士就是一个经典案例——这并不意味着大家都向你投来羡慕的目光,然后你就可以高枕无忧,想干什么就干什么。事实上,你得顶住这些突如其来的压力,并且证明你能胜任这个职位的工作。

当我被评上IBM院士时,《华尔街日报》的记者采访了我。当时写的新闻标题有些奇怪,大意是“在高速公路边上野营”。我觉得这个比喻很恰当。你感觉很好,摩拳擦掌,准备开展学术研究,就好像大半夜在郊外露营一样。可是一觉醒来,你发现旁边有一条高速公路,而那条高速公路就是公司,你觉得必须参与到公司的运作中。所以说,当了两年院士之后,我又被调去了菲什基尔,在那里担任一个高级管理工作。作为实验室主任,我得每天四处巡查,看看大家的研究进展如何,然后给出自己的建议。这个工作责任重大,我感觉肩上的担子总是沉甸甸的,我要确保菲什基尔实验室的顺利运行。

记得那时候我给装配组的成员演讲,大概有400多人的样子。我说道:“我觉得科学研究就好像长途越野赛,需要花费很长一段时间才能完成。面对考验,你们有两种选择。要么在起点拿把刀出来把别人的脚踝砍掉,完了之后你就可以绕着赛场闲逛。要么现在就开始一起跑起来,奋力向前冲。我认为我们还处在第一种状态下。”那时候有很多恶性竞争,有时候我真不知道该怎么处理这些问题。

后来,我的偶像查理斯·奥特利爵士(Sir Charles Oatley)在剑桥大学的讲席教授兼电子工程主任一职空了出来。有人私底下告诉我这件事,并建议我去申请。在剑河边散步,建一个实验室,潜心做研究,这不正是我想要的吗?为什么不去?于是,我和玛丽开车直奔机场,我走进航站楼,几乎快走到售票窗口了。转念一想,这也太荒唐了吧,随即转身跑回车上。但玛丽劝我说:“快去吧,去买票。”玛丽喜欢欧洲,她一直衷爱剑桥。所以最后我还是去了,并且如愿申请到了工程系讲席教授的职位。不过我去了那儿之后事情却又变得复杂了,因为当我回英国任职的时候,两个孩子都去查特豪斯公学(Charter House,创办于 1611 年)上学了。这是一所私立学校,一个孩子一年的学费要超过一万镑,而那时我一年的工资是一万八千镑,所以问题就显而易见了。

之前提出辞职的时候,IBM的人还问我为什么要辞职。我说:“我只想做纯学术研究。我热爱IBM,IBM是世界上最好的管理公司,但是我还没有准备好。”我当时四十五、六岁,但是要到50岁才能拿到养老金。没办法,当我决定离开IBM的时候,就等于直接撕毁了一张450万美元的养老金合同,也就是说我就没有了养老金。IBM的人当时还极力劝说我以IBM院士的身份去剑桥。但是我想起我父亲曾经说过:“如果你要去一个新的国度生活,真正成功的秘诀就是,你得假装自己将永远在那里定居。你要说服自己过得好像要在那儿终老一样。”(我父亲有在印度和澳大利亚的生活经历,我就是在印度出生的)然后我就回应IBM说:“别的剑桥教授年薪也就一万八,我拿着美国12万的年薪在那里,这怎么行得通呢?”此外,我还想扩展我的视野,我不想只是成为某一方面的专家,那样视野太狭隘了。这就是我选择离开的原因。说到我去那边的薪资可能还不够糊口,IBM对我真是特别慷慨。他们说,可以推举我成为IBM科学咨询委员会的成员。我之前已经是企业技术委员会的成员了,之前和这个科学咨询委员会也有联系,每年委员会有三、四次的会晤,每次两天左右,而通过加入这个委员会领到的报酬比我在剑桥当教授的年薪还要高。因此,IBM开出的条件缓解了我们刚开始的困境。随后我在GEC(通用电气公司)得到了一个顾问的职位,如此等等,我慢慢地学会了扩展我的工作和视野。

五 在古老学府推行改革

布:在剑桥工作了大概10—15年后,之前在IBM的情况再次发生了。这一次我又感觉是在高速公路边野营,而这次的高速公路对我来说就是大学,因为在我看来,大学在工程与科学研究方面的现代化进程还是太慢,并且和产业之间的联系也不够紧密。外面的天空很广阔,如果你想发挥你的才智推进科技发展,就得与外界接轨、与业界合作,从而获得信息与资源。如果你能直接参与到这一过程中,推进某一项科技的发展,就可以更好地鼓励年轻人继续前进。当你站在讲台上,底下的学生就会说:“哦!是他发明了世界上最小的晶体管。”正因如此,后来我逐渐参与到了学校的管理层面。

赵:可以说,您在大学推行了改革。

布:后来我成为了工程系主任,然后又当上了校长。其实我没想当校长,记得当时心里还自言自语:“我并没有申请这个职位啊!”不过,我还是当选了,因为他们看中了我的经历和背景。

选择校长的标准是这样的。首先,他们想要一个研究上有丰硕成果的人。那时我是皇家学会院士,又是皇家工程院院士,我也有良好的科研记录。其次,他们希望找一个充分了解剑桥大学及其学院制的人,而当时大家都知道,我正是冲着剑桥的学院制才回到这里的。我不想每天只和学工程的人打交道,我想在学院与不同领域的学者共进午餐,历史学家、医学家、哲学家、语言学家等等。第三点,他们希望担任校长职位的人具有大型学术机构的管理经验。那时我正是工程系主任,工程系规模占整個大学的11—12%。所以在这一点上,我也符合他们的要求。不过满足以上这些条件的不只我一个。还有一点其他人所不具备的,那便是候选人需要拥有在某个技术驱动产业担任负责人的经历,并且了解行业技术的发展现状和趋势。于是,我就成为了那个最后被留下来的“可怜人”。这对于我来说真是最难做的一个决定,因为从事管理岗位就意味着结束我的研究事业。可我的研究建立在实验上,我的工作最吸引人的地方就在于我能使用他人完全没有的设备做实验,创造出比任何其他人研发的还要小的电子束。我一直紧跟这一领域的发展,也很清楚校长的管理工作足以把我淹没。事实证明我说的一点没错,最后我不得不放弃我的研究小组,放弃所有其它事情,全身心投入到校长工作中去。

赵:您的目标是将学术研究和产业相结合。这个理念和当时的时代相悖吗?或者说推行时有没有遇到阻力?

布:其实那时剑桥已经实施产学研相结合很长一段时间了。科研与产业的结合最早是在20世纪60年代,一些人,像三一学院的财务主管约翰·布拉德菲尔德(John Bradfield),他们很早就这样做了。不过我上任后,给学校很大的一份助力就是我尝试着和一些大型企业合作,并让人们意识到,要真正做到对世界产生深远的影响,我们需要超越区区二三十人的剑桥小公司,去组建一个规模更为庞大的团队。而且这项任务也需要和企业通力合作。

其实在我被任命为校长之前,剑桥还没有一个真正意义上的全职校长。在我之前就任校长职位的是戴维·威廉姆斯(David Williams),虽说他后来担负起了全职校长的职责,但他最初并不是以全职校长的身份入选的。那时候,他从众多学院院长中被选出,任期满两年之后,谁来担任这个职位会再次进行选举。实际上当时剑桥大学主要是由三个人来管理,分别为秘书长、财政主管和教务主任。他们之间谁的个性更强一些,谁实际上就是校长了。

一般而言,正常的任命仪式是这样的,有一个人给你读一大段拉丁文,问你愿不愿意接手这份工作,然后你也以拉丁文的形式回答说“我愿意”,这样仪式就算完成了(图4)。不过在我接任的时候我做了两件事,除了宣誓之外,我还和音乐系主任一同在剑桥大学议事厅(Senate House)表演了他写的歌剧,因为那时我也涉足音乐圈(注:布鲁斯爵士在音乐方面颇有成就,多年来一直担任澳大利亚音乐基金会主席)。

当天中午,我们一行到罗宾逊学院共进午餐。吃饭的时候我还做了一次以“搭建桥梁”为题的演讲,可以说,我在大学里挂起了一面旗帜。我们邀请各大行业的领军人物来大学参与讨论,然后宣布剑桥“开门营业”,即准备开展校企合作项目。大概百分之四十几的人不认同我的做法。我还知道在通过全职校长提议这件事情上,当时也有百分之四十几的人投了反对票,因为没有人希望某一个人被赋予过大的权力和影响力。关于这一问题,当时有一些很有意思的讨论,不过我没有参与,因为下属告诉我参与此类讨论多少会贬低自己。从某种程度上说,我当时的那些决策确实引起了争议,不过对于项目筹款却是大有裨益的。

六 设立盖茨奖学金的故事

赵:提到项目筹款,我想提及一点,当时我父亲申请来剑桥攻读语言学博士学位的时候,获得了中国剑桥奖学金(China-Cambridge Scholarship)。他得知我要采访您后,说这份奖学金恰恰是您当时筹款设立的。

布:说到那些奖学金,我们在资金筹集过程中也经历过不少有趣的事情。记得当时我们去了香港,见到了李惠雄(李锦记有限公司执行董事)和李嘉诚等人。那时候我们东奔西跑是想为奖学金项目筹集资金,使一些优秀的中国学生及博士后能够去剑桥深造。在北京,我们与中国的一位教育部官员共进晚餐。最后我问:“您觉得我这个提议怎么样?您赞同这样的方案吗?您看起来似乎有些顾虑。”这位官员说道:“我并不赞同这个提议,也不会支持这个计划的施行。”她又说道:“我们这边做了些数据统计,发现过去3年里有1600个年轻人去剑桥学习,但基本上没有人回国。据我们了解,也就5到10个人选择回国发展。所以,我们得制止这种人才流失的趋势。”这段对话发生在2000年左右,而过去这十几年出现了留学生回国潮,情况已经大不相同了。

不过我们还是去了不少地方并且筹到了钱,尤其是得到了基尔·彼得(Keith Peters)——一位医学教授的资助,同时也有很大一部分资金是在香港筹集的,李嘉诚资助了上千万,让我们开展不同领域的医学研究。其实最开始我把筹款目标定在美国,因为我对那里的情况比较熟悉,在我成为剑桥校长之前,我就在纽约会见过剑桥校友。当时牛津的校长也在城里聚集了一帮人筹款。像比尔·克林顿这样的在美国家喻户晓的名字也在筹款活动上出现了。美国人仍然认为英国所有杰出的研究和成就都来自牛津,他们告诉我说:“那个人在牛津取得了怎样怎样的成就。”然后我就纠正他们说:“那是在剑桥!”

我们说,牛津有罗德奖学金(Rhodes Scholarship),那么剑桥可以有盖茨奖学金(Gates Scholarship),比罗德奖学金更现代。最初罗德奖学金的獲奖者全都是男性,它注重的是运动能力。我说:“我们不要这样的评定标准,我们得要求这些年轻人展现出他们的社会责任感,我们设立这个奖项不是为了培养书呆子或者是考试机器。这些获奖的学生必须和社会接轨、有公共生活,比方说在学生会任过职或者在医院当过志愿者之类的,总之我们要看到他们多多少少在为社会作贡献。除此之外,我们还希望看到他们身上有出色领导力的潜质,我们希望他们过来留学能够拿到全额奖学金。”有许多人是拿部分资助来剑桥读书,而盖茨奖学金都是全额的。

我们在商量设立这个奖学金项目的时候,对方的想法是只将奖学金授予来自美国的留学生,而且只资助STEM学科(即科学、技术、工程、数学)和图书馆研究。我不得不回去对他们说:“抱歉,在我看来,这个体系的建立必须是惠及所有国家的留学生,并且要对所有的科目开放,这一直是我们剑桥行事的宗旨。”然后他们很不高兴,狠狠地哼了一声后离开了会议室。不过之后他们又返回来,开始同我们协商。最后我们达成了共识:第一年奖学金获得者里美国学生占大部分比例,大概30—40%。在这一点上我没有反对,因为我认为我们还需在美国建立起声誉,且美国确实很有潜力,所以我就接受了他们的条件。不过在对所有学科开放的问题上,我们极力坚持,而他们倒也没太过在意这一点。

七 英国上议院的运作方式

赵:下面,我们可否把话题转向英国的上议院(House of Lords)?您是这里的议员,请问它的运作机制是怎样的?我想中国读者对这一问题一定很好奇。

布:上议院的议员大多是各党派人士,80%的议员是受党派任命的,20%的议员则是政治中立的,而我们(后者)就是那800人里的200来号人。在所有的 800 人当中,只有 600 人还算是活跃的,其他很多人都上了年纪,有不少已经90多岁了。这是因为他们加入上议院的时候一般都已60岁上下,功成名就,有些人大半辈子都在从事其它工作,如律师、医生、科学家、技术顾问、学者,等等。一般来说,由政府来组织上议院的议程,但其实我们是一个审查机构,我们所做的很多决定很大程度上都来自下议院(House of Commons)的提议。所以那也是我们的主要工作——审查下议院提出的立法章程。

议员们作为选区代表来到这里。在过去,很多上议院的议员其实都是农场主出身,他们有着大片的土地庄园,管理着大批农民。不过和下议院不同的地方在于,我们的队伍里有各行各业的技术专家,比如律师的作用就非常大。他们常常为我们起草法律法案,避免发生意想不到的情况和可能出现的问题,所以上议院在这方面非常有用。在上议院,人们经常通宵达旦地工作。

举例说明,关于英国脱欧法案,我所涉及的工作基本上都是在争取维持我们和欧洲大陆有关于核能开发方面的合作,确保一切都能持续正常运转。我们已成功地做到了这一点。我是几个带头建议要修订脱欧法案的人之一,其实昨天我还在议院演讲,说:“这是我们议院工作制度良好运行的一个极佳案例。我们共同商讨修订法案事宜,政府听取我们的意见之后,将项目逐条修改,然后再回来同我们继续讨论。”总之,这一系列的运作进行得很顺畅。之后我说,我天真地期盼着所有有关脱欧事宜的讨论协商都能按照这种合作方式进行,参会者都无奈地笑了。总之,我们负责审查很多这样的立法项目。

不过,对于我这样的人来说,在议院最对口的工作其实是委员会。我曾经在科学与技术委员会担任主席,一个人只能在这一职位上任职四年。这一委员会关注技术类的问题,包括核能开发、流行性感冒和流行病传播的风险,以及如何将科学技术运用到文物保护和老年群体的交流当中,等等。

委员会也会调查中小学的科学教学情况。比如我之前负责的一个项目试行了六个月,我们在收集大量的数据报告后,最后写出了一份评估报告,提出了大概二十几条意见,在上议院进行辩论。这些建议也会送到政府部门,他们逐条评估后给出答复,说明哪些可行、哪些不可行。收到政府的反馈报告之后,我们再根据这些提议和下议院一起讨论,指出政府哪些判断不合理,哪些决策应该通过,以及他们应该怎样做。一般来说,辩论后大家不会投票表决,但是如果我们强烈要求的话,还是能够推动一些事情的。

有一点很让人头痛。假设你是一名工程师,同公司董事会成员们一起开会,那么你们在一起讨论某件事的时候,大家都能够各抒己见,你也不会跟任何一个人说同样的话。而在上议院,情况则大不相同。因为人们期待政治家活跃发言,所以媒体报纸会统计议员发言的频率次数,然后针对那些一言不发,或是只发表过一次到两次意见的议员列一张“黑名单”,出现在名单上的议员就会显得很不光彩。所以那天讨论脱欧的会议,下午三点就开始了,到了四点半,几乎所有能说的意见都说完了,可问题是并不是每个人都发了言。所以,差不多等到第二天凌晨两点半的时候,直到会上六十还是八十个人都发言了,我们才能回去睡觉。

八 成为一个有趣的人

赵:谢谢您带我们“走进”上议院。最后,我想请您谈谈您对年轻学者的期许。您刚才提到学生应当具备社会责任感,请问您还有其它建议吗?

布:其实,在我的人生当中,我的兴趣爱好占据着非常重要的位置。无论你是研究艺术和人文领域的学者,还是一名工程师,我的建议都是一样的:那便是培养一个你所擅长的兴趣爱好,比方说演奏一种乐器,成为一名业余的经济学爱好者,等等,总之,要找点学业以外的事情培养兴趣。你需要的是一个爱好,它可以在适当的时候带你离开你的专业领域。在我的心目中,一个具备创造力的人并不是十年如一日般,每时每刻都投入在創造上面,那是行不通的。很多时候灵感会在你做其它事做到一半的时候突然闪现,就好像偶然间记起某个人的名字一样。我曾经会大半夜醒来,然后突然想到我要怎样解决显微镜的振动问题,便立马跳下床着手做研究,因为说不准什么时候,灵感就不约而至。我们要做到从研究主题中脱离出来,再回到研究当中去。

如果你有广泛的兴趣爱好,就不会因为过分依赖于某一方面的投入而变得太过脆弱。如果你有多个兴趣爱好,甚至可以看到把副业变为主业的可能性,那么你的弓上便不只有一根弦,你在思想的层面便可以放松下来。拿我自己来说,我希望自己能成为一个更好的网球选手。其实,我之前滑雪滑得不错,曾经非常痴迷,尽管我起步比较晚。我在读本科的时候拿到了一个在苏格兰当滑雪教练的工作机会,不过那时候我父亲说什么也不答应。他说道:“接受了这么多年的高等教育,最后你告诉我说,你只是打算踩两块破木板在某个山林子里滑来滑去吗?”

赵:我很想知道,您是如何平衡时间做这些事情的?包括您的工作、您在唱歌、航海等方面的爱好,等等。

布:有时候我想到要去做什么事,就直接去做了,比如说像航海、滑雪这些运动。即便在当上了校长之后,我还是时不时地去做这些事。在IBM的时候,经常要参加很多会议,会议气氛非常紧张严肃,而我却不慌不忙地坐在那里,计划我下次航海的目的地。可以说,我一直有很多爱好,这些爱好常常能为我提供另一种可能性。比如,当IBM想让我担任菲什基尔实验室主任一职的时候,我仍然维持着我在约克郡实验室的运作,因为那时我就意识到我得在我的弓上多添几根弦。即便我在IBM做管理,我也一直坚持做研究、做实验、写报告,正因如此,后来我才得以回到剑桥大学。如果那一年我没有发表12篇学术研究论文,我是回不去的。

所以我给年轻人的建议就是,兴趣爱好没有定律可循,它可以是一百万种完全不同的事物。可以是瑜伽、乒乓球,或是收集某种东西。我所知道的剑桥冈维尔与凯斯学院就有个一号人物,叫菲利普·格里尔森(Philip Grierson),他是个货币学家,喜欢收集各种不同的硬币。他经常与本科生一起打壁球,我还同他一起打过。他在我这个年纪的时候(80岁),还在和学生们打壁球。另外,他对葡萄酒也颇有研究,是法国舒伐利亚(Chevalier)红酒机构的主席。总之,慢慢发展、培养多个兴趣爱好吧!对于科学研究者来说,一件很悲催的事情就是,“研究”有时会成为他们生活的全部,从而导致与外界社会脱节,有时候他们甚至都忘了如何与他人沟通。因此,我们要成为一个有趣的人,如果可以的话,也要多去了解别人的生活,别人的经历。

赵:我觉得您的建议非常中肯。

布:你看,你的这个爱好(静一访谈)就特别棒。

赵:是啊,“静一访谈”让我的生活变得更丰富、更有意义了。