赣南“跳觋”仪式的“音声象征”研究

2019-09-09欧阳绍清

欧阳绍清

(井冈山大学 艺术学院,江西 吉安 343009)

人类学家詹姆斯·费尔南德斯通过芳族人社会生活中的“启示性小事件”揭示了人类学家探寻隐喻分析的重要性,并把它概述为“喻体的游戏”而享誉学林。他认为,应该把“仪式作为一系列由超日常和亚日常的典礼场景而激活的有序意象或者隐喻”来分析。[1]317其实,这里的“有序意象”或“隐喻”就是人类学流派中的象征研究。这种思想在我国有着悠久历史并有高度概括,《周易》一书从符号到立意堪称大成。韩康伯注《周易》云:“托象以明义,因小以喻大”,王弼在《周易略例·明象》中说:“夫象者,出意者也;言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,象以言著”。①转引自王小盾《经典之前的中国智慧》,北京:北京大学出版社,2016年,第235页。对于符号与象征的认识在中国有悠久的传统,这为当代符号分析与象征意义的阐释提供了书写之源。留存至今的仪式则是“象”与“意”之间的一把钥匙,而对所谓“立象尽意”,必须从仪式的语境中才能解读。按照人类学理论,仪式的功能是通过象征或神话来构建宇宙秩序,从而获得具有超越性的经验和人生意义。因此,仪式就是连接人与超经验空间的载体,而仪式执仪人即巫觋,则是游离于信仰空间与现实空间之间“圣—俗”二维世界的思想承载者。

仪式音声作为一种有意义的声音,是表达仪式场域中人的情感与思想的符号。也有学者将其概述为“灵验的音声”②见齐琨《灵验的音声——浙江省富阳市龙门镇元宵节灯会仪式音乐研究》,《中国音乐学》2008年第8卷第3期。,阐释它的有效存在。本文从“象征”切入,探究音声在仪式空间中的象征意义。

一、实录:“跳觋”仪式的“文化表演”过程

人类学家克利福德·格尔茨把仪式看作“文化表演”。“文化表演”是人类学者用于仪式研究的一个概念。从詹森的“表演”到辛格的“文化表演”再到文化人类学的“表演理论”,都强调了仪式的表演性。作为一种涂尔干式的“社会关系的扮演”,其仪式过程是价值共同体的人群采用一系列象征符号和行为“出演”对当地信仰的理解。按照鲍伊的理解,这是“一种说话的模式”,也属于“一种交流方式”。[2]157国内学者在解释仪式情境时认为,仪式作为虚拟的世界,主要指仪式行为方式的虚拟性、仪式表演手法的虚拟性、仪式场景布置的虚拟性和仪式行为者心理时空的虚拟性等四个方面。当谈论仪式的方式是一种表演的时候,便隐喻着“虚拟性”特征,强调表演是一种虚拟行为。[3]31可见,从宗教、神话到戏剧仪式,“表演”都是一以贯之的存在。

“跳觋”①觋,在兴国当地念“shan”,与“善”同音。“觋公”经常串户,人缘好,其行为也叫“做觋”,有“做好事、做善事”之意。是流传在江西省赣州市兴国县的传统习俗和民间信仰形式。它的社会功用是为民众祈福、消灾、驱邪和治病等。据《兴国县志》(1988年)记载:“旧时妇女不孕,请觋公(茅山教)跳觋‘包花’,祈求生育;怀孕的时候怕会小产,请觋公‘藏海水’保平安;生了小孩怕夭折,请觋公‘藏禁’保护长命;还有的人病了,请觋公送‘白虎’驱除邪魔。”[4]256它植根于民间生活的土壤,主要包括“藏禁”和“开禁”两类。以下是笔者于2016年4月12—13日在兴国县古龙岗镇梅垇村邹家举行“藏禁”仪式的实录。

(一)装坛。4月12日中午,两位觋公师傅入住邹家,午饭后,开始做仪式前的准备工作。首先了解孩子的基本信息,如姓名、性别、生辰八字、家中排行等;其次,撰写仪式过程需要用的各类文表与护符;最后才是装坛。其过程为:觋公师傅在主事人家香砚墙挂陈氏、林氏、李氏三位奶娘菩萨像,八仙桌上置有米斗、小锣、画角、胜筶、师刀、雷令、会尺、戒方、太上老君印等仪式用具。(图1)

(二)拜社神与拜灶神。装坛完成后,即是祭拜社神与灶神环节。需要说明的是,该环节因乡而异,在古龙岗镇有这一传统,因此,觋公就临时增加该环节。

其过程为:一位觋公祭社神,一位觋公祭灶神,两边同时进行。祭社神需到村头社神位置“杀牲(鸡)”进行血祭(图2),并由觋公念诵一段祭文。祭文如下:

图1

图2

拜社神雷霆都司府(本司),衙内出给存魂藏禁,永保长生社神一道,今呈江西兴国县古龙岗镇邹家吉宅居住,奉法投诚颁恩旋星杜厄存魂藏禁暖座,加粮推阙斩煞除灾避难以保花童(女),根基稳固寿命延长事,求福信人邹某日诚上叩,大□下情有良言念叩首呈意者,但民花(童女)生身以来祥查连限年庚八字星辰不顺,恐节者命宫有犯当年太岁不下神煞在命相冲,特申扎叩之典,是卜今月吉日,虔具几羲茸。现在,坛依赖尊神二盖保花(童女),男增百福,女纳千祥,根茎稳固寿命延长,思无可保合室煌煌命,请三天门下炉前行兵,弟子张某叩首。

该环节大约30分钟,结束后,下午的仪式环节告一段落。

(三)请神(12日19:40—20:25)。觋公张声荣门外爆竹一响,觋公张继贵开始烧纸拜五方并开始请神,预示整个仪式正式开始。张继贵用令尺蘸“水”(这已经不是一碗普通的水)后在坛桌上画符、默念,跪拜奉请三界之神,觋公在前,主事人带领小孩在后同拜。觋公口念:

法尺一声,请动天兵;法尺二声,请动地兵;法尺三声,请动神兵。香烟沉沉,神不降灵,通天达地,出入幽实,为我传奏。……

该仪轨主要由念白组成。

(四)接师(12日20:30—21:10)。觋公张继贵头戴五佛冠帽代表七星(图3)(民间有“七星台上借东风”之说)。觋公张继贵手持“画角”在神坛前“做功夫”,把“画角”法器化。觋公张声荣在神坛旁烧纸烧香,并敲击觋锣,以节奏予以配合。该仪轨需四次用“画角”请神接师,其节点是“(鸣角)一声鸣角开天门……(鸣角)二声鸣角开地府……(鸣角)三声鸣角开法门……(鸣角,奉请众仙神)”。其中穿插动作表演,如摇晃“师刀”和小步走等,以“画角”划分仪轨唱段。九段唱完后,觋公在神坛前用“阴阳筶”占卜,根据“筶示”提示下一步仪轨的主体内容。最后,觋公和主事人及花童一同跪拜,接师仪轨结束。

按照“跳觋”仪轨,接师后即是行罡(男扮女装,吟诵和唱腔结合,约1小时)、解粮(吟诵和唱腔结合,约1小时)、祝赞(约40分钟)等环节,因时间关系和主事人不作要求,觋公师傅一般不表演。本次考察的主事人家就在接师后直接表演上表仪轨。

图3

图4

(五)上表(12日21:30—22:10)。接师完成后,觋公张声荣准备“上表”仪轨用的托盘、米、红纸等物件。其中取少量米平铺放置于托盘内,在米上画八卦图后将“表文”放在卦图上用红纸铺好,红纸上再放置燃烧的香烛、筶、师刀等法器。神坛前铺好凉席,象征界限或执仪场域。执仪人只能在凉席内表演,源于奶娘当年学法的环境。觋公师傅将表文在坛前向三位奶娘诵读,并将其焚烧,期间伴随演唱。最后,觋公师傅用筶占卜,看花童是哪位奶娘转世,今后将随奶娘“姓”,花童母亲将托盘的米用布兜回并跪拜,结束本环节。

(六)祝赞(12日22:10—22:50)。该环节是和花童家庭或来参加仪式的亲戚朋友互动的部分。觋公演唱兴国山歌如《郎连妹》《妹连郎》《锁歌》等,祝愿花童在今后的人生路上平平安安,读书考重点大学,祝愿家里万事顺利、多子多福等。山歌属于多段体,演唱时间不定,根据现场氛围而定。

(七)祭将(12日23:00—23:20)。觋公在花童家厅堂大门口摆上五个装有水的碗,象征东南西北中五方,碗前同时摆好相应的钱纸和相同数目的香烛,并杀一只母鸡进行血祭,向神灵大声报告,同时逐个将血碗向门口外泼出,一边演唱一边完成以上仪轨。(图4)

(八)破胎(12日23:20—13日00:00)。仪轨在厅堂外和堂内相结合进行。一个事先已经扎好并“身穿衣服”的稻草人,代表着母亲形象,其“胸前”放置着一身干净的花童的衣服。觋公师傅同时将一只母鸡放置在稻草人腹部,象征着“怀孕”。在厅堂外,觋公师傅演唱,告知神灵人间一户普通人家的故事。移至堂内后,在坛前继续演唱,觋公师傅围绕稻草人转多圈后,从稻草人腹中取出母鸡,象征破胎,取出胚胎,并将神化的胚胎和花童的衣服一起放好,盖上雷印。最后,将稻草人移到堂外焚烧,仪轨结束。(图5)

(九)过关斩煞(13日00:00—00:20)。煞,指凶煞,意即恶神。本仪轨意指将花童人生道路上遇到的凶煞全部“斩杀”,保花童一生平安。 汤显祖《牡丹亭·秘议》有云:“陈教授开张药铺,只说前日小姑姑,党了凶煞,求药安魂。”觋公已经将“十二凶煞”用米泥捏好并蒸熟,两凶一组放置在象征着人生路的一段“天桥”上,觋公表演时用法器师刀将“天桥”上的凶煞一一斩杀,以保花童平安。

(十)封坛。放鞭炮封坛,预示着当晚的仪轨结束,主事人邀请从“坛上”下来的觋公师傅夜宵。第一阶段的仪轨结束。

(十一)藏禁(13日6:30—7:00)。 鞭 炮 一响,次日的藏禁仪轨开始,这是跳觋仪式中最为重要的环节。觋公准备一个陶罐,里面装有经过觋公神化的“谷”“豆子”“麻”“瓜子”“茶叶”五色种子和若干铜钱,并用雷公印和胜筶对陶罐进行神化,同时将写有符箓的红纸将罐口封好,并对其“默念”一段“祷告”。整个仪轨,花童母亲全程参与,在坛前行跪拜礼。本次实地考察的主事人家花童要作“开口禁”(即在封好的罐口用香烛烧一个小孔),是因胜筶请示三位奶娘而得知,这种类型需根据花童的实际情况而定。

(十二)送禁(13日7:05—7:20)。觋公将藏禁的陶罐送到花童的房间,将陶罐藏在花童衣柜中,并在门上贴上“长如日月光明远,命似乾坤瑞气高”类符化的敬语。(图6)

图5

图6

(十三)送神(13日7:20—7:35)。觋公将坛前的供品逐一收起放在托盘内,由堂内唱到堂外,送各路神仙归山,鞭炮一响,仪式结束。

以上记录是跳觋仪式的“文化表演”过程,其形成了一个“核心性文本”,即马尔库斯和费切尔所谓的“可阅读的文本”。在这种特定的场景中,这类“启示性的”民俗性的表演事件,透视着与时间、空间、社会关系和社会生活之间的关联,而种种联系都通过仪式符号来表达。

二、符号:“跳觋”仪式中符号体系

仪式是指“按一定的文化传统将一系列具有象征意义的行为集中起来的安排或程序”[5]135。而要解释象征,必须先理解符号。符号的研究已经是一门专学,符号学奠基人皮尔斯一生都在思考符号的问题。他在不同阶段对符号作了70余种阐释,并把符号分为“类像”“标志”“象征”三种类型,得到学界推崇。他认为:“所有的思想都是借助符号得以表达的。”[6]21王小盾教授在研究中国上古智慧的符号系统特质及其建立过程时,就其材料形态将符号分为“具象物体符号”“具象事类符号”“抽象事物符号”三类。[7]246这是皮尔斯符号分类法的中国视野。然而,如将“音声”作为仪式的符号表达,音乐学者对符号也有思考。薛艺兵研究员将符号分为“语言形式的符号”“物件形式的符号”“行为形式的符号”“声音形式的符号”四种类型。[3]39这对于笔者分析“跳觋”仪式的符号体系有明确的指导意义。笔者结合曹本冶教授“仪式音声”研究理论①见曹本冶主编《仪式音声研究的理论与实践》,上海:上海音乐学院出版社,2010年。,用其“近—远”“内—外”“定—活”三个基本的两极变量思维来解析“跳觋”仪式的符号体系。

(一)语言形式的符号。跳觋仪式中“祭社神”“上表”等环节中出现的大段念白都属于此类。按曹氏“仪式音声”理论理解,其属于语言形式符号两极变量中“远音乐语言”的范畴。

(二)物件形式的符号。在跳觋仪式中,笔者根据“曹氏理论”将物件形式符号分为“近音乐”物件符号与“远音乐”物件符号两种形式。“近音乐”物件符号有“画角”“觋锣”“师刀”等(图7);“远音乐”物件符号有“胜筶”“雷令”“戒尺”“戒方”“太上老君印”和以图像形式表现的信仰体系“陈、林、李”三位奶娘以及“太上老君”“龙树”“真武”三位神仙画像,除此以外,仪式过程中出现的各类实物,都可归为此类。

图7 左起:画角、觋锣、师刀

(三)行为形式的符号。笔者将仪式执行人在仪轨环节中出现的歌唱或念白等“表演”归为“近音乐”行为形式符号,将其他各类角色扮演的姿势或手势(如跪拜等)归为“远音乐”行为形式符号。

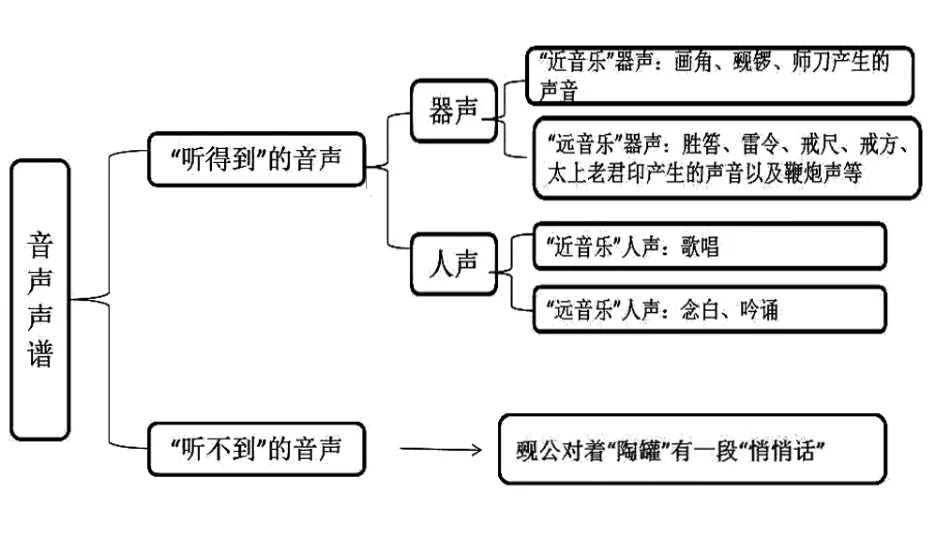

(四)声音形式的符号。声音符号是“仪式音声”研究的支柱。在“音声场域”中包含“听得到”和“听不到”的两类音声。“听得到”的音声包括“器声”和“人声”两种形式,它们在仪式场域中形成一个完整连贯的“音声声谱”,以保证仪式“表演”有效性。在跳觋仪式中,以上音声分类同样适用。“器声”主要来自“近音乐”物件符号“画角”“觋锣”“师刀”和“远音乐”物件符号“胜筶”“雷令”“戒尺”“戒方”“太上老君印”,用它们演奏或敲击而产生的“听得到”的音声以及各类鞭炮声等;“人声”主要来自仪式执仪人的歌唱、吟诵、念白等音声。而“听不到”的音声在“跳觋”仪式中体现在“藏禁”环节,觋公对着“陶罐”有一段“悄悄话”,这类音声是在场的考察者、观众和家庭成员都“听不到”的。(图8)

综上,笔者借鉴学者关于仪式及其仪式音乐研究的理论与方法对跳觋仪式中四种符号形式进行了归纳。这几种符号形式也并非泾渭分明,而是相互包容的。按《简明文化人类学词典》对仪式是“按一定的文化传统将一系列具有象征意义的行为集中起来的安排或程序”的定义,结合罗兰·巴特尔、特纳等西方学者关于符号与象征的研究,笔者推崇将仪式定位为“一个符号的聚合体”,“一个由象征符号、象征意义和象征方式融合的象征体系”。

三、意义:“跳觋”仪式中“音声象征”阐释

从行为到意义是文化人类学研究的核心,我们探究一个地方的仪式就是“以仪式的名义”去研究一个地方的文化。而克利福德·格尔茨所主张的文化概念实质上是一个符号学概念。他十分赞同马克斯·韦伯关于“人是悬在由他自己所编织的意义之网中的动物”之观点,并进一步认为:“文化就是由人编织的意义之网,对文化的分析不是一种寻求规律的实验科学,而是一种探求意义的解释科学”。[8]5对于仪式而言,当代的仪式学研究已经迈出了宗教或巫术的专有领域,走向一种更为宽泛的“跨界式”的文化阐释之路,呈现出“仪式是一种生活方式;仪式是一种文化表达;仪式是一种理论;仪式是一种实践”[9]11等多元化的认识,人们把仪式介入到历史文化与社会生活的各方面,经济越发展,仪式化的生活越丰富。对于仪式研究,音乐界也有不凡成就。近20年来,以曹本冶、薛艺兵、杨民康、萧梅等人为代表的音乐学者结合仪式学、文化人类学等学科理论,对“仪式及仪式音乐”作了深入探究,形成了一套“仪式音声”研究的理论与方法。这为笔者提出“音声象征”概念①关于“音声象征”概念,见笔者《音声象征:一种象征音乐人类学视野》,《云南艺术学院学报》2019年第1期。提供了重要的理论基础。

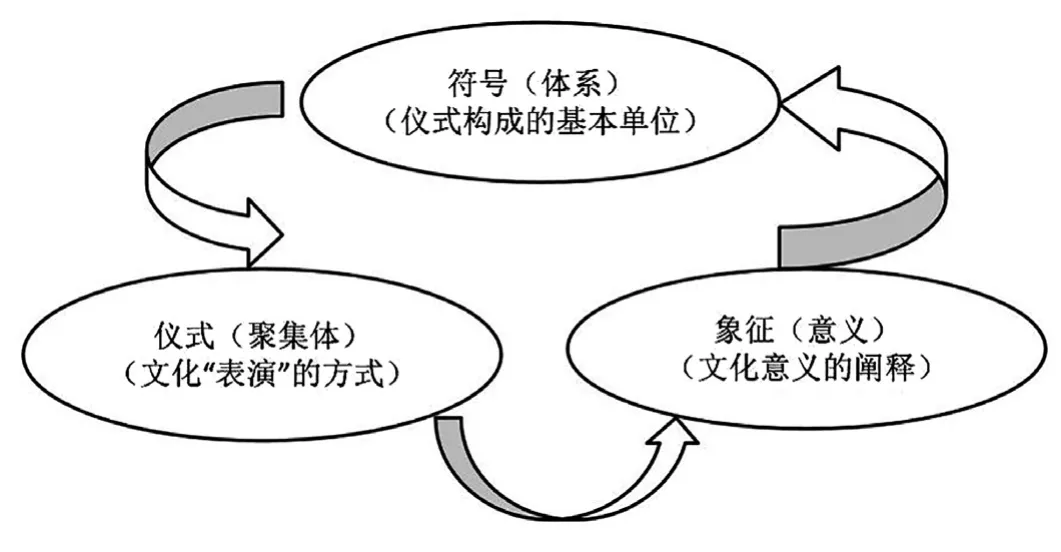

法国符号学家格雷马斯指出:“意义问题是当今人文科学研究的核心问题……对人而言,人类世界从本质上说大概就是意义的世界。”[10]7薛艺兵教授也认为:“仪式行为者正是通过行动、姿势、舞蹈、吟唱、演奏等表演活动和物件、场景等实物安排构拟出一个有意义的仪式情境,并从这样的情境中重温和体验这些意义带给他们的心灵慰藉和精神需求。在仪式的整个过程中,表演活动和场景、实物都是表达和表现意义的手段。一个仪式,就是一个充满意义的世界,一个用感性手段作为意义符号的象征体系。”[3]32由此形成一个“符号(基本单位)—仪式(聚集体)—象征(意义)”的文化意义产生的动力循环圈(图9)。

图8

图9

仪式中的任何行为、物件和声音,只要超出了自身的本义而代表其他事物或含有其他意义,都可以成为人们生活中的象征符号。生活需要仪式,声音伴随在仪式中。在国家领导人欢迎外国元首的仪式上,响起的礼炮声与奏响两国国歌,此时的音声意味着什么?在奥运会颁奖仪式上响起的国歌声又意味着什么?当有人在寺庙拜佛时,和尚敲击磬的音声意味着什么?音声作为一种“规约性”符号,在一定的“文化语境”中代表着一定的“所指”。正如艾柯说:“一个符号X,代表一个不在现场的Y。”②转引自薛艺兵《神圣的娱乐:中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第38页。在以上列举的仪式中,音乐(音声)作为一种符号,国歌(指演奏的声音场域)象征着国家与民族,磬的声音按一般的观念不属于音乐,但它象征着通往神灵的信号。因此,仪式符号(音声)的价值在于用可感知的外显形式表达抽象的意义。

“思想—行为”是“音乐作为文化”研究的总纲。它衍生了梅氏“概念—行为—音声”三合一的“文化脉络中的音乐”研究框架和曹氏“信仰—行为—音声”三合一的“仪式音声”研究框架。对于作为仪式“文化表演”重要部分的“音声”,置其于仪式和信仰环境中,融合象征人类学理论,分析其中音声本义之外的象征意义:为什么此时响起音声?音声为谁而响?音声响起的意义是什么?本文“跳觋”仪式中的音声分析就是基于以上思考。

(一)“跳觋”仪式的多信仰体系

在牛顿之前,人类对自然的认识还充斥着迷信和恐惧,人类也曾经匍匐在大自然的脚下,对于不能解释的世界只能归结于神鬼的力量。鬼神观念就是原始人类对未知的自然力的敬畏,后衍生成为全社会参与的卜筮、相术、占梦、望气、风角、谶纬等。《江西通史》记载,早在秦汉时期,江西便是中国儒释道最早融汇、兴盛的地区之一。[11]227-228在实地考察时,觋公张继贵告诉笔者,觋公信奉茅山教(道教的一个分支),家中设有雷坛,常年供奉。实践中的跳觋体现的是包罗万象的多神灵崇拜相结合的朴素民间信仰,道教、佛教、巫术兼而有之,其主神是三位奶娘(陈、林、李)和次神太上老君、龙树、真武。民众以仪式为媒介,向“众神”祈福求保平安。而其庇护的对象主要是小孩和妇女。据当地有关人士解读,跳觋风俗传至闽西以后,在福建古田临水宫陈家庄,被陈奶娘、李奶娘、林奶娘进一步完善,并在清代康熙年间由长汀一代传入兴国莲塘开基设坛,传承弟子,至今已八代。一个来自福建的巫觋传统能在兴国莲塘开坛并延续至今,这与他们拥有共同的客家文化传统是分不开的。谢重光教授指出:“客家先民信巫尚鬼的传统悠久,传入客地的道教和佛教深受客地固有民间信仰的影响,打上了巫鬼迷信的烙印,称为巫化的或民间信仰化的民俗道教或民俗佛教。在客地,道教的地位和影响应在佛教之上,这是因为道教与巫鬼结合更深,其理念和行事更契合客家人深层的心理需求。”[12]310当然,这种传统也与地域文化历史息息相关。江西为吴头楚尾,属吴楚文化圈,楚觋越巫对它有强烈的影响。王逸在《楚辞章句·九歌序》中所说的“昔楚南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀比作歌乐鼓舞以乐诸神”,进一步强化了该地的习俗。时至今日,神灵崇拜仍是客家民间信仰的重要组成部分,也是“跳觋”信仰体系的主体。

人类创造了神,也创造了神的特征。而“以歌悦神”“以歌请神”是巫觋执行仪轨的必要环节,也是巫觋的必备本领。《周礼·女巫》说:“凡邦之大灾,歌哭而请”,郑注曰:“有歌者,有哭者,冀以悲哀感神灵也”,《诗谱》也说:“古代之巫,实以歌舞为职”。这说明,有仪必有神,有仪必有歌,而这一切是由巫觋在一定的民间信仰体系支配下得以完成的,这歌声、这哭声、这声响都表达着极强的象征性意义。

(二)“跳觋”仪式中的“音声象征”

在民族音乐学研究案例中,斯蒂芬·菲尔德的《作为象征体系的声音——卡鲁利人的鼓》(1982年)①见汤亚汀《音乐人类学:历史思潮与方法论》,上海:上海音乐学院出版社,2008年。一文给予笔者很大的启发。文章共有9个部分,其中《隐喻》部分归纳为“鼓是人的身体”“鼓声是大杜鹃的鸣叫”“鼓的律动好像是丛林狗的心脏在跳动”“鼓声像孩子那样说话”等八类。如何创造、倾听、感觉鼓声的力量正是了解如何成为卡鲁利人的核心。击鼓不是单纯的表面形式,而是有意象的行为,在行为的背后,却包含着深厚的文化观念、隐喻或象征。

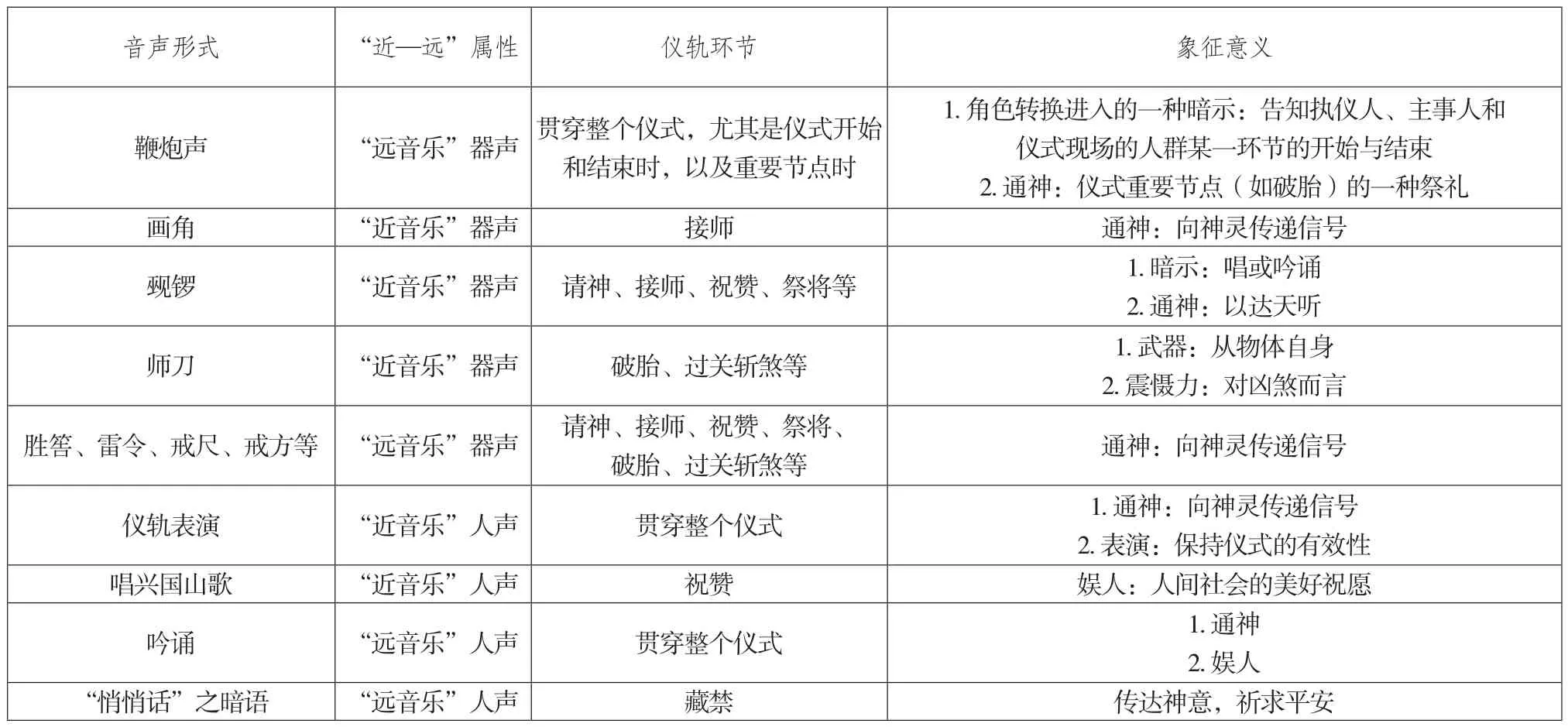

其实,国内学者在仪式音声研究中也关注其象征意义。齐琨教授在考察安徽、湖南等地民俗仪式中提出“三维仪式空间”分析法,认为:“仪式中的唱、念、奏是一种有结构的表述系统……在结构化的空间中,仪式音声因此获得了象征意义,从而成为神、人、亡魂、祖先、鬼之间交流的媒介”。[13]57杨玉成教授在考察内蒙古“乃日”仪式时也认为:“仪式音乐把个体的信息与社会的和精神的世界联系起来,他们就有了一种文化中的人生观和世界观的信息财富。仪式音乐既有其内部结构的自足性,同时作为文化符号又具有广泛的文化象征意义。它是一种人们通过仪式而赋予意义的象征结构。”[14]80流传于赣南地区的“跳觋”仪式,承载着“祈福纳吉的生存观念系统”[15]15,这是主事人“雇佣”觋公执行仪式的动力源。笔者秉持“观念—仪式—音声”之理念,结合曹氏“近—远”两极关系考量,分析“跳觋”仪式中“音声”的象征意义。(表1)

作为信仰体系的外向性行为,“跳觋”始终在“音声声谱”的情境中展开。音乐作为“三界”桥梁,把人们的愿望传达给神界,便具有或为娱乐、或为祭奠、或为审美等不同的功能。在人神共存的仪式场域中,音声对于仪式执仪人、主事人和其他参与人都具有一种“地方性知识”赋予的共通意义。在跳觋仪式中,无论是器声还是人声,在保持仪式进行的有效性同时,执仪人对如何“用乐”也有考量,在不同的仪轨环节上,不断在“世俗与信仰”的思想关系中体现音乐上的远近关系。从表1可知,“通神”是跳觋仪式中“音声”的主导型象征意义,声音一响,人神共享,三界互通。

表1

(三)与“音声”相关的其他象征

作为符号聚合体的仪式,是一个象征体系。在这一体系中,“音声”是支配性象征符号,成为仪式的中心点。在整个“跳觋”仪式符号聚合体中,还有象征仙界的“奶娘像”和“三神像”,象征孕妇的“扎草人”,象征十二凶煞的“捏米果”,象征航船的“草席”,象征神力的各种符箓,象征生命力的“五色谷物”,象征花童的“衣物和头发”,等等。它们共同构成一个“虚拟的世界”(薛艺兵),形成一种“文化表演”(格尔茨)。

象征人类学认为,仪式象征符号是情感的催化剂。在对兴国跳觋仪式的考察中,笔者也深有感触。按萨丕尔的观点,如果“音声”是“浓缩性”的象征符号,那和“音声”相关的物质形式的符号即为“指涉性的”象征符号。前类随着意识层面的正式认知而拓展,并触及潜意识的根处而将情感特质散播至远离象征符号原义的各类行为和情景中。这也正好说明,不能用一般的音乐概念去理解跳觋仪式的行为及音乐的意义。后类指向已知事实且简单明了。在仪式行为语境中,象征符号意义的两极性相互渗透并置,规范仪式执仪人“应该做的”或“想要做的”行为。特纳指出,意义的“理念极”是社会道德和社会秩序的组成部分、社会组织的原则、团体组织的种类以及结构关系中内在固有的规范和价值;意义的“感觉极”是自然和生理现象与过程。[16]28对于“跳觋”仪式而言,一方面指向兴国人民对生命力、对健康的美好愿望的生存观念,一方面体现着他们应尽的社会责任和价值观。我们也能看到,仪式正如机制一样,将这种应尽的规范和责任周期性地转换成想要的规范和责任。在“跳觋”仪式行为中,在意义的框架内,音乐、歌唱、舞蹈、香烛、纸钱、祭酒、祭牲以及各种服装道具和其他象征符号共同影响了意义的两极属性互换。它既代表了一种“集体表象”,又代表着社会群体(主要是家庭群体)的生生不息的生命延续。

赣南“跳觋”仪式的象征符号除了表明深刻的“信仰与世俗”并存的思想观念外,还指向了赣南客家社会存在的类似生育、镇宅、保平安等祈福消灾的基本要求和人们共享的价值观,社群生活依此得以展开并延续至今。所以涂尔干说:“原始宗教遵从于现实并对其进行表达。人们必须学会透过象征符号看该象征符号所表征的、并赋予了该象征符号意义的现实。没有什么宗教是错误的,它们都对人类存在的特定情况给予了解答,尽管它们使用的是不同的方式。”[17]16德国人类学家洛雷利斯·辛格霍夫干脆以“我们为什么需要仪式:心灵的意义、力量与支撑”①洛雷利斯·辛格霍夫《我们为什么需要仪式:心灵的意义、力量与支撑》,刘永强译,北京:中国人民大学出版社,2009年。作为书名,表明以仪式或象征来构建我们对外界的感知。特纳在研究恩登布人的割礼仪式后指出:“在辨别仪式象征符号和个体的精神象征符号时,我们也许能说,仪式象征符号是处理社会现实和自然现实的总方式,而个人的精神象征符号则主要由内在动机的影响所塑造。”[16]154从发生学角度看,无论是“跳觋”仪式中的“音声”符号,还是其他相关的符号,都是由其内在的动机影响而触发形成仪式中的“艺术”。

然而,仪式与艺术的关系不是本文讨论的主题,尽管仪式和艺术之间在发生学和形态学上相近。从艺术的角度切入仪式研究,笔者赞同薛艺兵教授将仪式概括为“仪式是超常态的行为、是虚拟的世界、是象征的体系、是社会的表象”[3]的观点。本文提出的“音声象征”,也是将“跳觋”纳入“象征的体系和社会的表象”中来探究音声在仪式中的意义。梅里亚姆也说:“在社会文化范围内,艺术不是被动的,恰恰相反,它们是形成行为、规整行为和引发行为的行动系统,也是高度有效的表达思想的符号系统,是知识、价值和表现多方面人类特性的极为丰富的宝库。”[18]152曹本冶教授在考察道教仪式及音乐时提出“音乐对仪式的有效性”,来界定音乐与仪式的关系,这种有效性表现为“通神、养生、道欲、宣化”四种功能。朱狄先生更为直接:“如果撇开祭礼的宗教内涵,那它(音乐)就是一种把各种艺术进行重新编织的世界结构。”[19]78以上论及艺术(音声)与仪式关系的阐述都试图说明艺术(音声)对于仪式的意义、对于执仪人或社会群体的意义。而这意义正是通过仪式或仪式化的场景等神圣化形式来呈现的。

“神圣化”是每一种仪式的基本观念。“跳觋”是融合了巫术和道教等多种宗教成分,形成服务地方小范围“带巫性”的仪式。它由巫执仪,由巫代言,以“通神”的力量承载祈福纳吉的生存观念。而在这一所谓“灵验”的仪式场域中,“音声”作为一种“灵验”的声音,既是一种力量,也融合了执仪者、主事者和参与者的关系,形成一种气氛,保证仪式的有效性。