地形因子对沟谷泥石流发育的影响

——以都汶高速“7.10”群发泥石流为例

2019-09-09

(西南科技大学 土木工程与建筑学院,四川 绵阳 621010)

群发性沟谷泥石流是一种在极端天气条件下 ,在特定区域内同时暴发多处的泥石流,具有暴发规模大、破坏性强、人员伤亡及财产损失严重等特点[1]。国内外群发性泥石流案例较多: 1999年12月16日南美洲的委内瑞拉VAGARS洲21条泥石流沟同时暴发并摧毁城镇,造成1.5万人死亡和250亿美元的经济损失[2]。2004年8月24日,四川德昌县境内9条沟谷同时暴发了泥石流灾害,给当地居民造成了重创[3]。2010年7月24日河南栾川县境内14个乡镇共发生29起泥石流事件,造成68人死亡,21人失踪,直接经济损失约19.8亿[4]。2010年8月7日甘肃舟曲县城后山的三眼峪沟及罗家峪沟暴发大规模泥石流,冲毁房屋5 500余间,共造成1 744人死亡和失踪[5]。2010年8月13日01:00左右清平乡境内暴发特大群发性泥石流,导致9人死亡,3人失踪,淤埋和冲毁房屋379间,直接经济损失高达4.3亿元[6]。因此群发性泥石流越来越引起国内外学者的重视。

常鸣等[7]分析了汶川震区不同地域泥石流暴发的激发雨强及前期有效累计降雨量变化过程,揭示了震区暴雨泥石流的激发雨量特征;刘洋等[8]根据敏感性区划从物源条件上划分了龙池地区泥石流危险性等级,当同一区域的物源与降雨可认为是基本一致时,地形条件为泥石流发生的基本条件。余斌等[9]研究了浅层滑坡诱发沟谷泥石流的地形与降雨的临界判断值。周伟等[10]采用103条沟的数据,结合滑坡面积、流域面积和山坡坡度3个地形因子两两分析得到泥石流易发程度。李丽等[11]对发生与未发生泥石流沟道的形成区地形条件进行了分析统计。Meyer等[12]采用权重模型去评判区域泥石流发生的地形因子最小临界值。虽然国内外学者联系地形因子对泥石流易发程度的评价较多,但研究同一区域和降雨相同的条件下泥石流是否发生的地形综合判别指标较少。

因此,本文以岷江上游都汶高速沿线沟谷泥石流沟为研究对象,研究区流域面积共580 km2,沿线发育43条沟。运用ArcGIS提取泥石流沟的各个地形参数,分析得到关键地形因子,通过综合地形因子判断泥石流是否发生,为群发性泥石流的危险性评价与预警预报提供科学依据。

1 研究区概况

研究区地处岷江上游,区内地形高差大,气候的垂直变化大。据汶川气象站的资料,区内年最大降雨量为618.8 mm,月最大降雨量为211.1 mm,日最大降雨量66.7 mm,降雨集中于5~9月,雨季降雨量占全年的80%,降雨具有雨强大、频率高和分布不均等特点。研究区属于甘孜-松潘地槽褶皱带与扬子地台之间隙褶皱亚系,构造复杂。主要构造形迹呈北东-南西40°~50°方向展布,斜贯县境及其相邻区域长156 km,宽20~50 km。断层排列密集,褶曲断裂繁多。断层呈北东-南西走向,主要为逆断层和逆掩断层。出露主要岩性以元古代晋宁-澄江期第四期花岗岩为主,含有第三期的斜长岩和闪长岩。

2013年7月10日,据银杏乡桃关村与东界老脑村气象站雨量监测,汶川至都江堰方向普遍强降雨,当日降雨量达105.4~176.2mm。都汶高速沿线的32条沟同时暴发泥石流,其中岷江右岸15条,左岸17条,两岸有11条沟未暴发,见图1。“7·10”灾害造成汶川至都江堰高速路中断,桃关隧道至福堂隧道大桥垮塌,近2 000人被困桃关隧道1号,G213国道3号大桥与银杏乡殷家河坝被淹没形成堰塞湖,映秀镇、雁门乡、银杏乡、三江镇、草坡乡、漩口镇、绵虒镇等地受到洪水影响,部分房屋被淹没。

图1 研究区沟系分布Fig.1 Ditches in the research area

2 地形因子对都汶高速沿线泥石流的影响

2.1 地形因子的分析与选取

泥石流沟形成的三大要素中地形条件对泥石流的形成起到至关重要的作用,是其基本条件。泥石流的地形条件通常包括泥石流流域面积(A)、沟道长度(L)、相对高差(H)、沟床比降(J)和山体坡度(S)等。流域面积大小是评判泥石流沟发育阶段和强度的重要指标,通常流域面积越小、沟道切割较浅,证明泥石流沟正处于发育的初期,研究区的最小流域面积为0.55 km2,最大流域面积为54.20 km2,流域的平均面积为13.23 km2。“7·10”灾害暴发的泥石流沟流域面积范围为3.55~44.01 km2。同时,沟道高差影响泥石流形成势能的大小,沟道长度影响泥石流的搬运输送能力。

在评判地形因子影响的时候需考虑浅层滑坡对泥石流沟暴发的影响。诱发沟谷泥石流的固体颗粒主要来源是降雨过程中发生的浅层滑坡,如果没有大量的浅层滑坡,就不会发生这类泥石流[9-10]。浅层滑坡的松散颗粒运动到沟道中,在强降雨下固体物质易被山洪启动,进而发生泥石流。流域的岸坡坡度可大致划分为4个等级:即﹤10°,10°~25°,25°~45°,>45°。以四川省3 268条泥石流沟为例,泥石流坡度主要集中在10°~45°[13]。余斌认为25°~45°的坡度对泥石流的发生最为敏感[9];王涛认为20°~ 50°是浅层滑坡发育的最有利坡度[14];朱渊等提出25°~40°是最有利于滑坡发生的坡度[15]。据已有研究成果可知,25°~45°坡度最易发生浅层滑坡,对泥石流的启动影响最大。因此,运用ArcGIS提取研究区泥石流的坡度因子,并把25°~45°坡度范围占流域面积大小比定义为坡度地形因子S。

传统的调查主要是通过遥感解译与现场调查,这非常消耗时间和精力。本次研究基于EDM数据,运用ArcGIS软件对研究区的地形因子数据提取,然后分析该区域的数据,建立数学模型,对研究区泥石流灾害预测预报提供有力的科学依据。

2.2 都汶高速沿线泥石流沟地形因子特征值

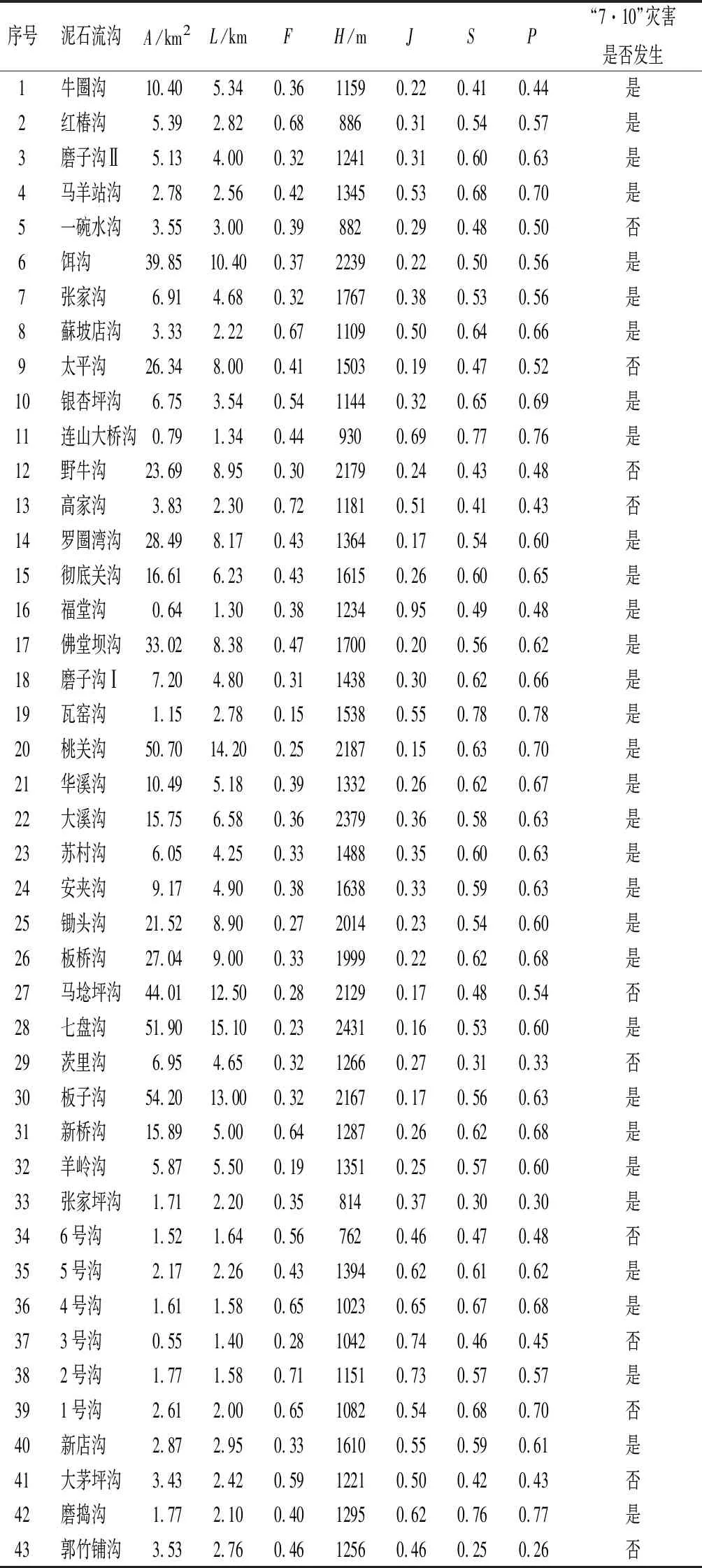

运用ArcGIS提取43条泥石流沟的各个地形因子,对流域面积(A)、沟床比降(J)、主沟沟道长度(L)、主沟相对高差(H)及沟谷岸坡25°~45°坡度(S)等5个关键参数进行研究(见表1)。

运用SPASS软件对地形因子进行相关性分析,相关系数是两个变量之间关联变化程度的指标。各地形因子的相关性见表2,从表2可看出P与S有较强的关系,与A,L,H和J亦存在联系,但与形状因子F联系不大,而沟道纵比降J是由相对高差H与主沟长度L比值得到。因此综合考虑,地形综合因子G主要是考虑A,J和S3种地形因子。

表1 研究区泥石流沟地形因子Tab.1 Debris flow topography factors in the study area

注:F是形状因子,计算见2.3节;P是S与A相结合的幂函数关系。

2.3 引入无量纲因子计算与分析

流域面积与泥石流的总量相关,较大的流域面积可能会发生较多的滑坡,形成较多的泥石流物源和更大的山洪流量及流速。因此,在其它地形因子相同的情况下,泥石流沟的流域面积越大,由浅层滑坡诱发的沟谷泥石流的可能性越大。因此,引入无量纲流域面积A*。

A*=A/A0

式中,A*为无量纲流域面积;A为流域面积,km2;A0=1 km2。

表2 地形因子相关性Tab.2 Correlation of topographic factor

流域的形状系数反映了其地表径流的汇流条件与水动力特征,可反映流域内汇集水流的快慢程度,常用流域面积与沟道长度的平方之比表示,该系数越大说明该流域有利于水的汇集,为无量纲数。

F=A/L2

式中,F为形状系数,无量纲;A为流域面积,km2;L为沟道长度,km。

泥石流沟的沟道纵比降是主沟道相对高差H与沟道长度L的比值,它是影响泥石流的流速与输送能力大小的重要因素,是评论泥石流危险程度的重要因子。纵比降越大,其势能越大,越有利于泥石流的启动。

J=H/L

式中,J为沟道纵比降,无量纲;H为相对高差,km;L为主沟沟长,km。

J随A有明显的变化,其流域面积越大,沟道纵比降就相对变小,反之亦然。各泥石流基本上符合拟合曲线J×(A/A0)0.3=0.55(见图2),可见J随A*的分布有明显的规律性。

图2 J与A*的关系Fig.2 Relationship between J and A*

25°~45°坡度占流域面积比例大小决定了该流域是否会发生泥石流,在汶川地震后都汶高速泥石流沟的暴发主要集中在流域坡厚较大的泥石流沟。为了得到坡度的准确数据,选取研究区25 m精度DEM数据,运用ArcGIS进行数据处理,提取坡度面积。研究区13条沟的S小于50%,43条沟的平均值为55.50%。

S随A有明显的变化(见图3),且变化趋势可以用曲线S×(A/A0)0.03=0.55将发生的泥石流与未发生的泥石流分开。由于泥石流暴发受三大因素的影响,在大于P时暴发的泥石流沟占91%,在小于P时未暴发的泥石流沟占91%。如果将地形因子S与A结合起来用一个地形参数P表示,P=S×(A/A0)0.03。

图3 S与A*的关系Fig.3 Relationship between S and A*

3 综合地形因子的建立

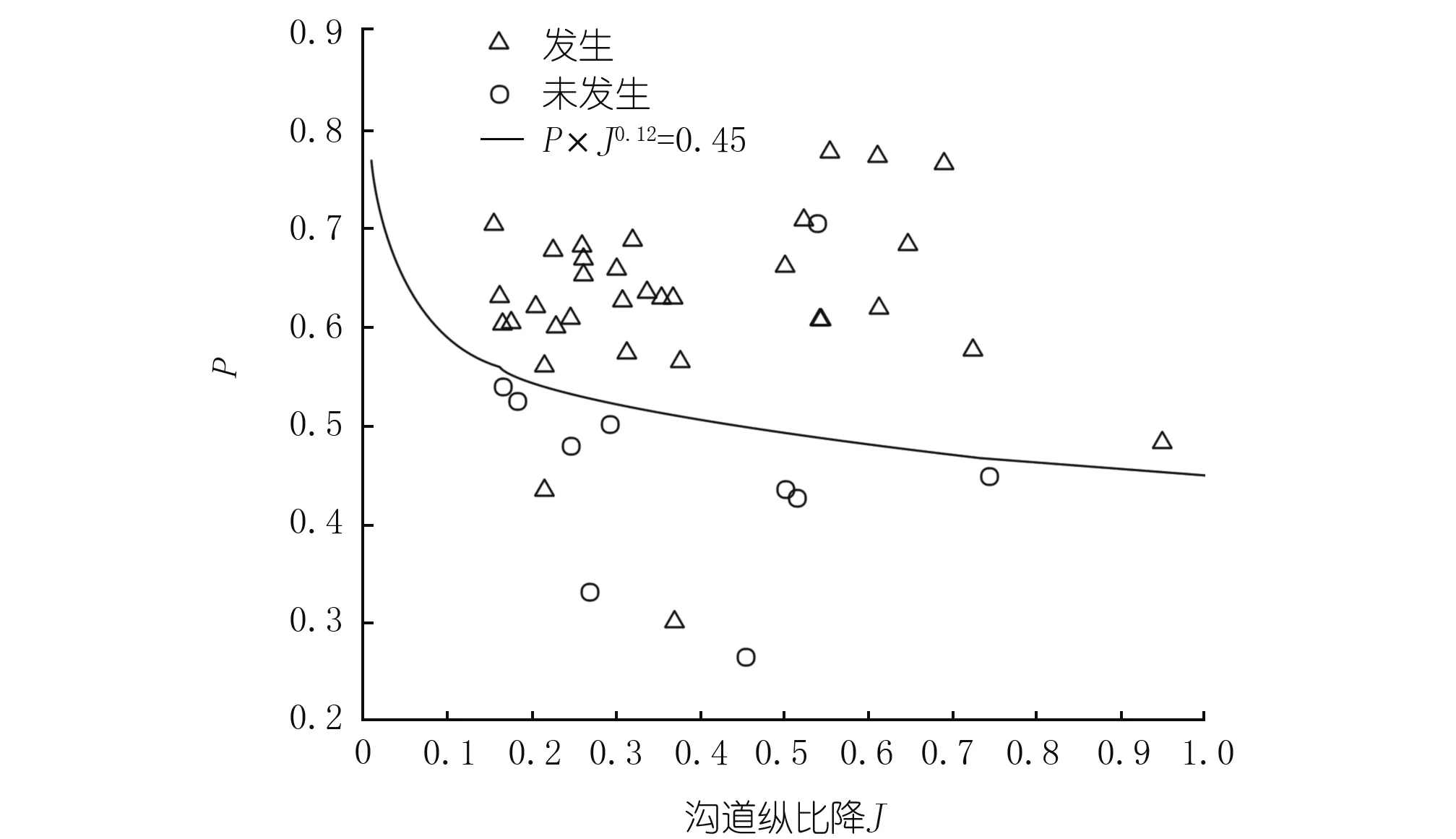

根据表2分析可以得到P与J有较好的相关性,其两者间变化趋势用曲线P×J0.12=0.45可基本将发生的泥石流与未发生的泥石流分开(见图4),当G≥0.45时,暴发的泥石流沟占94%,易暴发泥石流;当G<0.45时,未暴发的泥石流沟占91%,不易暴发泥石流。综合J随A*的变化趋势和S随A*的变化趋势,得到一个新的无量纲因子G,其公式如下:

由此得到的综合地形因子G不仅能反映出F、S与J的特征,还能反映出三者与流域面积的关系。在区域降雨与地层岩性基本一致的情况下,G=0.45作为临界值,当G>0.45时,易发生泥石流。因此,无量纲因子G可较好地概括出沟谷泥石流沟的地形条件,是评价泥石流沟地形条件的综合量化地形因子。

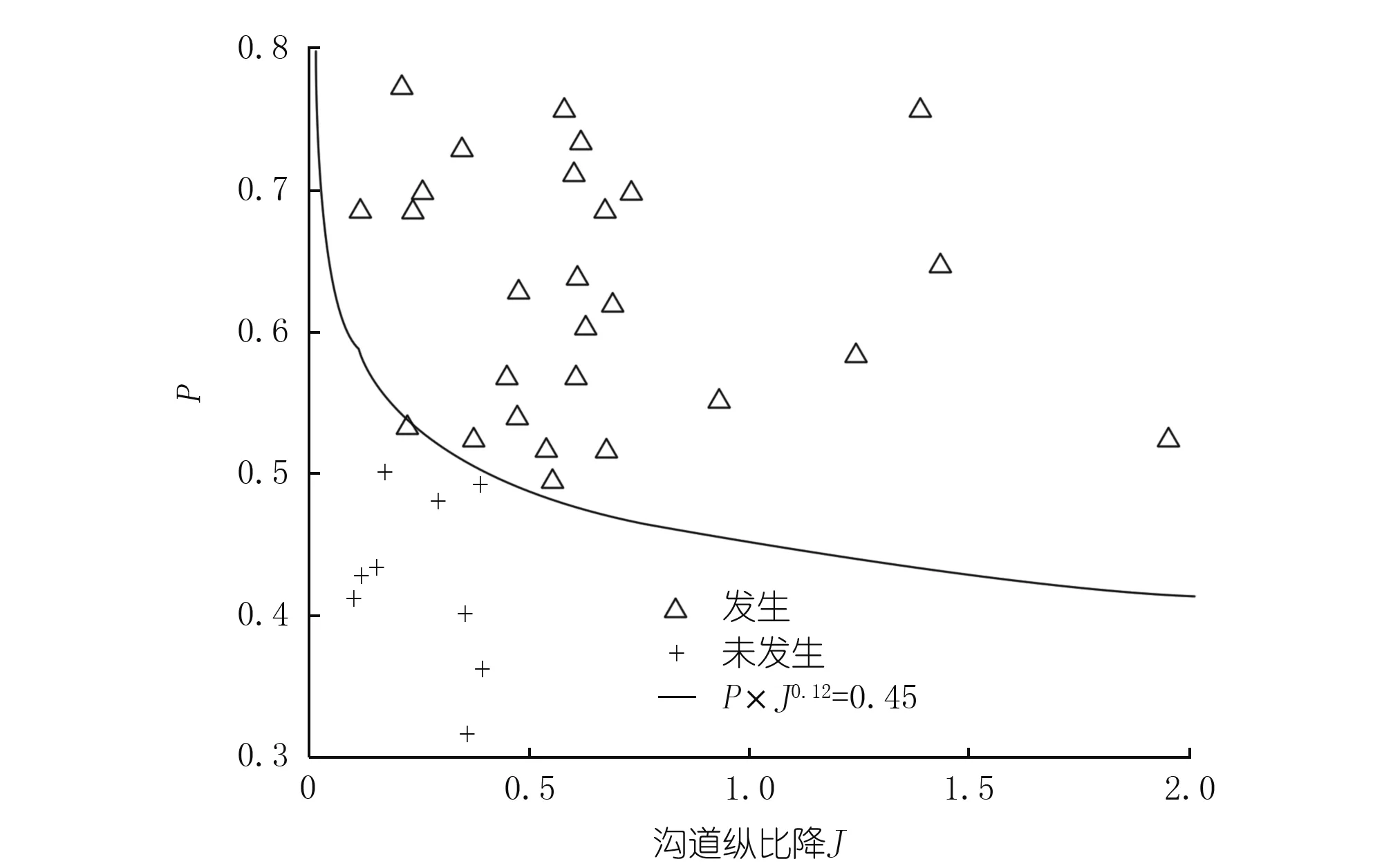

4 综合地形因子对“8·13”清平群发泥石流的影响

为验证结论的普适性,笔者以距离都汶高速群发泥石流区域127 km的清平“8·13”群发泥石流作为验证对象。清平群发泥石流灾害的流域面积为238 km2,其区域地质、地震和水文条件可基本认为相同,以2010年8月13日该区域发生的27条泥石流沟与9条未发生的泥石流沟的地形参数为基础数据(见图5),研究结果表明G因子的影响规律在该地区同样适用。

图4 P与J的关系Fig.4 Relationship between P and J

图5 “8·13” 清平群发泥石流分布Fig.5 Distribution of “8·13” debris flow group in Qingping

图6可明显看出群发泥石流的发生与综合地形因子G的规律,发生泥石流沟与未发生的泥石流沟大致分布在G=S(A/A0)0.03J0.12曲线的两侧。当G≥0.45时,暴发的泥石流沟占96%,易发生泥石流;当G<0.45时,未暴发的泥石流沟占100%,不发生泥石流。虽然图中个别点有偏离,因本研究只考虑了地形条件而没有考虑降雨与物源等条件,这样的偏离具有一定的合理性。综合来说G=0.45来区分区域泥石流是否发生有一定的指导意义。因此,对区域性泥石流可用GIS提取数据,根据综合因子G来判断泥石流沟是

否发生,虽然具有一定的局限性,但是对于防灾减灾具有一定的参考意义。

图6 “8.13”群发泥石流P与J的关系Fig.6 Relationship between P and J

5 结 论

在“7·10”灾害中流域面积A、沟床比降J、山坡坡度S这3个因子对泥石流沟是否暴发起到了重要作用。在区域降雨与地层岩性基本一致的前提下,据分析得到综合地形因子的临界模型G=S(A/A0)0.03J0.12,当G>0.45时,易发生泥石流,且地形因子G越大,表明越易暴发泥石流。 从建立的综合因子,可以得出单个地形因子对研究区泥石流沟暴发影响的重要性为:山坡坡度>沟床纵比降> 流域面积,且山坡坡度S在所有地形因子中所占比例最重。

尽管G是根据统计都汶高速两侧典型沟谷的地形资料得到,却是基于众多沟谷地形参数的统计结果,对沟谷泥石流地貌均有一定的适用性,同样适用于判断“8·13”清平群发泥石流是否暴发,G=0.45来区分区域泥石流是否发生有一定的指导意义。运用地形因子G判断泥石流沟的易发程度能取得较好的效果,可为区域泥石流沟易发程度判别提供依据。