数字教育资源开发应用机制的构建

——基于技术接受模型的学前教育资源研究

2019-09-07李璐

李 璐

(安徽大学 幼儿教育集团,安徽 合肥230000)

教育信息化成为当前教育研究的主流之一,数字教育资源发展水平是教育信息化发展的重要标志,是教育改革的一项重要内容。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中指出把“加强优质教育资源的开发与应用”作为“加快教育信息化进程”的一大重要任务[1]。教育部印发的教育信息化十年发展规划也指出主要任务是促进优质的数字化教育资源共享,缩小基础教育数字鸿沟[2]。

随着各类数字教育资源的应用,学者开展了大量研究工作,有的涉及数字教育资源的发展,如王靖[3]的《基础教育中数字化教育资源共享现状调查研究》;有的研究关数字教育资源在课堂教学中的运用;其他研究,诸如数字教育系统的评价体系建设,如柯清超等[4]所著的《基础教育领域数字教育资源的评价研究》、国外数字教育资源的建设启示,如王炜,李海峰[5]的《中美信息化促进优质教育资源共享的对比分析》。

现有研究中,多以数字资源的开发利用技术、应用模式及后期评价等作为主要研究内容,但数字教育作为一种资源,往往具有商品的消费属性,因而对于数字教育资源的消费行为的研究有待发展。消费行为学是研究有关消费者行为与心理的一门独立学科。恩格尔等[6]认为消费者行为不仅是“为获取、使用、处置所需的消费品所采取的各种行为”,还要包括“先于且决定这些行为的决策过程,是一个感知、认知、行为以及与环境因素之间的动态互动的过程”。在国外研究中,以消费行为学的技术接受模型为理论基础,特洛等人[7]发现,数字信息用户一般来说会首先感知到的是资源“有用性”,而资源的“易用性”次之,从而影响用户的参与度。尚等人[8]从“易用性”考虑,得出“用户易用性感知”则可能影响到数字资源用户的参与、活跃度以及间接贡献。

目前,学前教育数字信息资源的研究从消费者角度来说文献较少,所以本文以消费行为学为理论基础,反转研究角度,立足于一般消费者特性建立相关模型进行分析,以帮助该类型数字资源设计者掌握了解资源使用者的感知、认知以及消费行为及心理,从而了解外部影响因素在设计高效高质的数字教育资源开发应用机制中的重要性,并且合理利用消费行为学现有成果保障资源开发的低成本高效益、避免资源应用的浪费和配置的低效,促进资源的合理更新和推广。

1 理论框架与模型建构

1.1 技术接受模型(TAM)

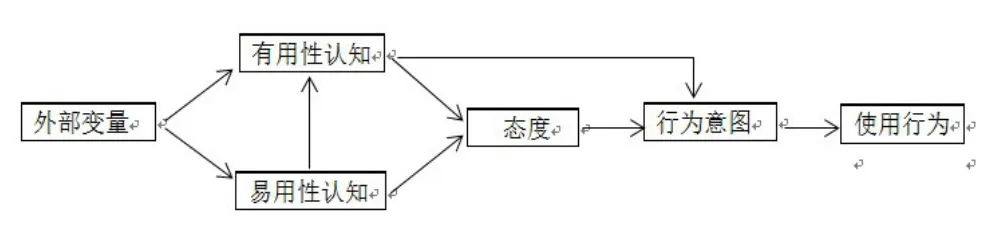

技术接受模型,是Davis等人(1989)提出的,将社会心理学中的理性行为理论(TRA)运用到管理信息系统,以内在信念、主观态度、行为意向以及外部变量等因素,解释和预测人们对信息技术的接受程度[9]。

图1 TAM模型

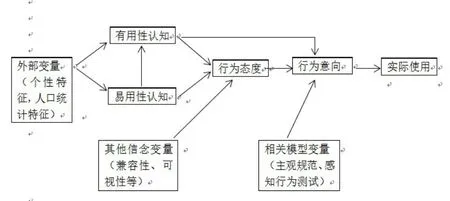

Wixom等人基于大量的技术接受模型实证研究,总结了模型的三种扩展途径:(1)引入相关模型中的变量,如主观规范、感知行为控制和白我效能等;(2)引入其他信念变量,主要是创新扩散模型中的关键因素,如兼容性、可视性、结果展示性等;(3)引入外部变量,作为有用性认知和易用性认知的前置变量或相关关系的调节变量,如个性特征等[10]。

图2 TAM的扩展途径模型

技术接受模型是普适型的模型,它可以用解释各种信息技术的接受和使用,但同时在使用过程中应该注意到,针对不同的技术类型,自变量的设置应该做相应的改变,如Hsu[15]提出,针对在线游戏,有用性认知就需要转换为快乐认知。

1.2 理论模型

信息资源是互联网条件下的教育资源,用户使用信息教育资源时具有以下特点:(1)是面向大众的网络信息获取工具,非常简单易用,一般用户都能很容易地学习、使用;如果想综合利用各项内容,信息资源要具有有用性;(2)由于网络信息的容量大,信息资源收集方式众多,因此每一个用户都会采用一定的资源传播方式,符合使用习惯;(3)用户使用资源的目的各有不同,具有不同偏好;(4)在信息多元化条件下,人们更希望选用质量高,可信任、或者个性化的信息资源;(5)用户对信息资源的内容质量有效性、使用满意度非常关注。

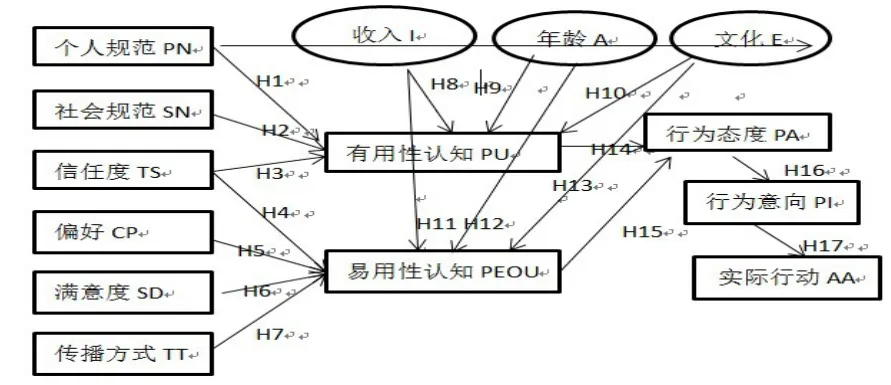

根据用户使用信息资源的特点、现有研究中的外部变量、调节变量以及相关调查分析的结果,及变量的典型性、模型的简洁性等因素,本研究在技术接受摸型的基础上选择了影响用户对信息教育资源接受和使用的主要外部变量个人规范、社会规范、信任度、偏好传播方式、和满意度作为指标,考虑到相关前置变量收入、教育、年龄等的影响,构建了面向数字教育资源的用户技术接受模型,如图3所示。

表1 数字教育资源的模型评价指标[9-17]

假设1(H1)个人规范正向影响用户使用后的有用性认知(PN→PU)。

假设2(H2)社会规范正向影响用户的有用性认知(SN→PU)。

假设3(H3)用户信任度正向影响用户有用性认知(TS→PU)。

假设4(H4)用户信任度正向影响用户易用性认知(TS→PEAU)。

假设5(H5)用户偏好正向影响易用性认知(CP→PEOU)。

假设6(H6)用户满意度正向影响易用性认知(SD→PEOU)。

假设7(H7)用户对传播方式的接受正影响易用性认知(TT→PEOU)。

假设8(H8)收入正向影响用户使用后的有用性认知(I→PU)。

假设9(H9)年龄正向影响用户的有用性认知(A→PU)。

假设10(H10)文化程度正向影响用户有用性认知(E→PU)。

假设11(H11)收入正向影响用户易用性认知(I→PEOU)。

假设12(H12)年龄正向影响易用性认知(A→PEOU)。

假设13(H13)文化程度正向影响易用性认知(E→PEOU)。

假设14(H14)有用性认知正影响行为态度(PU→PA)

假设15(H15)易用性认知正影响行为态度(PEOU→PA)

假设16(H16)行为态度正影响行为意向(PA→PI)

假设17(H17)行为意向正影响实际行动(PI→AA)

图3 数字教育资源技术接受整合模型

2 模型分析

研究根据教育资源特性,选取适当的外部变量加入技术接受模型,探索各变量对用户行为意愿的影响关系。本研究讨论这些模型变量与感知有用性、感知易用性、行为意愿等之间的关系

2.1 调查问卷情况

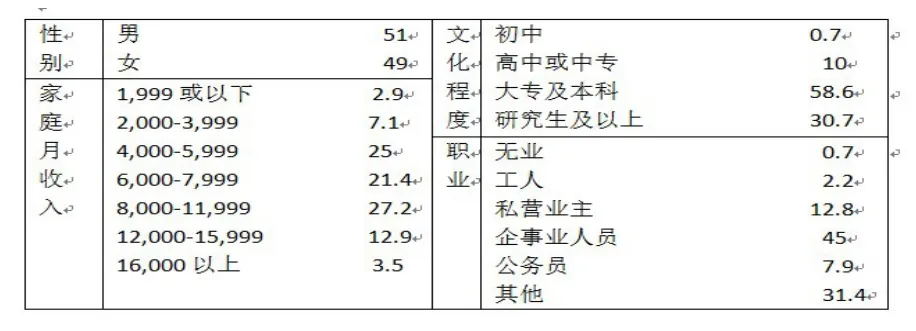

在消费者行为研究中,性别、年龄、文化程度、收入水平等个人因素对消费者采纳行为一直起着重要的影响作用。本研究同样选取以上统计变量,结合模型中设计的研究教育资源用户在不同因素中所表现出的特征。

按照Churchili(1979)调查问卷设计的指导原则,问题项目结合我国的文化环境、语言环境设计;通过预调查、修订、发放回收后,并将调查所获得的数据用结构方程法统计分析。本文采用的问卷调査主要针对合肥市城镇居民家庭学前教育中数字教育资源的使用问题进行实证研究。调査样本的总体范围界定于合肥市四区(包河区、蜀山区、庐阳区和瑶海区)。抽取样本为家庭中有接受学前教育的子女并有独立回答问题能力的公民。随机发放问卷600份,调查回收问卷584份,其中有效问卷560份,经过SSPS19.0对问卷和样本进行信度和效度验证,得出样本分布基本符合正态分布要求。具体样本特征描述如下表2:

表2 调查对象基本情况 (单位:%,N=560)

2.2 结构方程分析结果

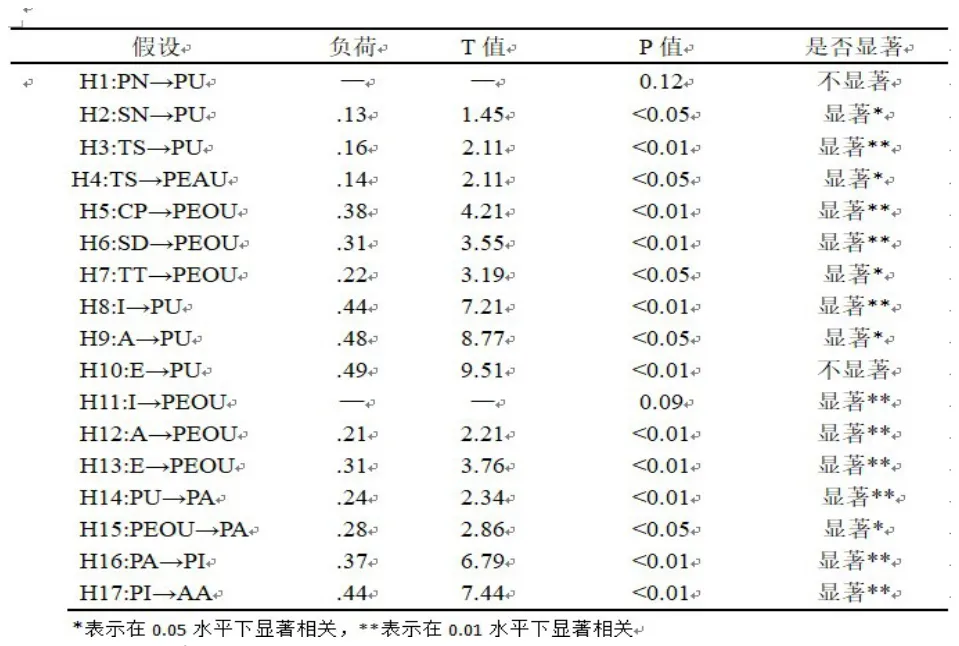

通过对学前教育数字资源消费者的问卷调查,运用结构方程模型来分析各假设是否成立。结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系的多元统计分析技术,它借助理论对某一假设进行检验统计建模,帮助研究者检验其所设计的理论模型是否有效。这一研究手段多被应用在心理学、社会学、管理学中[18]因此本研究运用该方法进行假设验证,通过把整理过的采集数据输入计算机系统运用SSPS19.0进行运算,分别获取因子负荷、T值、和P值,整理后获得分析结果整合表3,该结果以简单综合的方式说明模型中各变量对于数字教育资源使用情况。

表3 结构方程模型分析结果

2.3 结果讨论

2.3.1 不显著关系 从上述表格中可以看出:假设1(H1)验证P值为0.12.说明个人规范与用户使用后的有用性认知(PN→PU)正相关关系不显著,故而亲朋好友、同事领导等人的意见和实际行为方式对资源用户的技术接受影响不大。假设10(H10)的验证P值为0.09,这说明文化程度与用户有用性认知(E→PU)正相关关系不显著,数字教育资源的开发和使用与个人收入状况关系不大,所以假设均不成立。

2.3.2 显著相关关系的假设 假设2(H2)中社会规范与用户的有用性认知关系(SN→PU)的正相关得到验证,说明媒体的报道、专家的点评等人的评价信息对用户技术接受有影响。假设4中(H4)用户信任度与用户易用性认知的关系(TS→PEAU)、假设7中(H7)用户对传播方式的接受与易用性认知的关系(TT→PEOU)均得以成立,说明用户感知技术容易使用的程度和便利性以及利用该资源能够很容易地找到所需要的信息资料会影响对资源的选择,而且,用户认为使用技术可以帮助其提升活动绩效的程度。假设9(H9)中年龄与用户的有用性认知的关系(A→PU)也呈正相关关系说明数字资源的使用和接受还是受年龄段的影响,往往年轻人更接受数字资源。假设15中(H15)易用性认知与行为态度的(PEOU→PA)均为正相关,说明具备了易用性的认知的用户更容易采取行动。

2.3.3 非常显著关系的假设 假设3中(H3)用户信任度与用户有用性认知(TS→PU)、假设5中(H5)用户偏好与易用性认知(CP→PEOU)、假设6中(H6)用户满意度与易用性认知(SD→PEOU)、假设8中(H8)收入与用户使用后的有用性认知(I→PU)、假设11中(H11)收入与用户易用性认知(I→PEOU)、假设12中(H12)年龄与易用性认知(A→PEOU)、假设13中(H13)文化程度与易用性认知(E→PEOU)、假设14中(H14)有用性认知与行为态度(PU→PA)、假设16中(H16)行为态度与行为意向(PA→PI)、假设17中(H17)行为意向与实际行动(PI→AA)的P值均小于0.01,证明各假设中的正相关关系非常显著,假设成立。

非常显著的因子主要出现于信任度、满意度、偏好、收入、年龄和文化程度中,这些因子与有用性认知和易用性认知都正相关,从而导致行为态度、行为意向、和实际行动的正相关。

3 数字教育资源开发应用机制的构建

基于本文中技术接受模型对于学前教育资源的研究应该充分考虑消费者个性特征、信念特征等消费行为的影响分析,对于数字教育资源的开发应用从设计、推广、使用服务和更新研发几个方面提出如下建议:

3.1 完善数字教育资源设计机制

数字教育资源作为一种消费品,相关前期开发和应用机制的构建是一个系统工程,在前期开发、应用推广和更新过程中鉴于其商品属性,必然受市场规律的影响,尤其是受到商品流通终端的消费者之行为与心理的影响。

3.1.1 扎实的市场调研机制 因为用户对于技术是否容易使用和便利的感知对于资源的开发应用具有先决作用,因此,要做好设计前的市场调查工作,市场调查内容要注重年龄与为文化程度不同的各消费群体的需求和能力,避免盲目投入设计成本,导致资源浪费。

3.1.2 先进的理念传播机制 因为消费者要利用所选择的资源很容易地找到所需要的信息资料,所以设计中要选择适当的技术传播手段,利用好现有的互联网、智能等媒介,充分提供消费者所需资源传播途径,保障设计理念的推广和接受。

3.1.3 优秀设计团队筛选机制 数字教育资源的设计基于市场需求,得益于现代化科技,但是植根于一支优秀的团队。建设这样的团队,要有合理的帅选机制,以教育质量为第一标准,以满足消费者需求为目标,帅选出积极向上,理念先进的参与人员,才能保证资源的质量。

3.2 运用高效的数字教育资源推广机制

要创新产品推广机制,将商品信息和体验相互结合,充分与用户良好互动,满足其偏好取悦其主观感受,扩大市场需求。

3.2.1 重视市场研究了解消费者偏好 推广的目的在于使用户认为使用数字教育资源可以帮助其提升教育活动绩效,因此,推广活动要实现消费者的感知有用性和易用性。鉴于模型分析中消费者偏好、对资源的满意度与易用性显著相关,推广的开展要有的放矢,充分了解数字教育资源的购买使用者的个人特征、消费偏好,和易于接受的宣传方式。

3.2.2 广泛开展多种营销手段 推广过程要研究消费者主观上对资源传播技术特点的感受,重视消费者个人对技术水平的认识程度,使消费者在理念接受阶段就有易用和有用的认知,使其感知对消费行为态度产生正向影响,这就需要多样化的营销手段,从主观感受和和客观描述中接受产品的易用性和可用性。

3.2.3 充分发挥产品品牌效应和社会规范的影响力在推广中,要运用社会规范的作用,选择适当的媒体、专业人士的评价和试用推荐,可以使信息对用户技术接受的程度受到正向影响。建立优秀的品牌系列,利用品牌忠诚形成客户群,并循环利用社会规范良性循坏。

3.3 提高数字资源的质量,保障消费者使用权益

数字教育资源作为一种消费品,用户使用后的感知及意见是消费品扩大市场的重要因素。任何商品的异质性特征是使某一商品不同于其他的保障,所以在资源使用过程中,资源要有个性化推荐、并使这种推荐成为一种能力,形成消费者的品牌忠诚,随之使这种能力表现为一种善意和诚意,最终形成偏好,即使在一定情境下,使用效果有不满意,却依然信任并且依赖这种资源。

3.3.1 建立产品品质保障机制 为保障偏好和信任度的形成,在交易环境中要制定相关的保障机制,从产品质量、产品异质性着手,严格遵守质量标准。同时,数字教育资源作为一种消费品,具有商品属性,设计者必须考虑消费者个人特性,如:性别、收入、兴趣等因素,只有以此作为研究变量,就能提供有效的高品质设计,避免资源浪费,均衡配置教育资源,促进教育资源可持续发展

3.3.2 实现“按需开发、按需应用”的绿色产品机制针对城乡之间数字化教育资源分布不均衡的状况,在开发利用数字资源方面“按需开发、按需应用”可以促进教育健康、和谐地发展,以避免数字化教育资源分布不均制约教育的均衡发展。随着教育信息化的大力发展,基础硬件设施的快速建设和数字教育资源的开发缓慢之间的矛盾限制了学校对数字资源的使用价格、使用便利性、服务更新的便利性,可以保护消费者权益,还可以降低成本、减少资源浪费。

4 结论

数字教育资源是中国教育信息化发展的重要指标,数字教育资源作为一种消费品,具有商品属性,设计者必须考虑消费者个人特性,才能提供有效设计、合理推广,避免资源浪费,均衡配置教育资源,促进教育资源可持续发展。基于消费者行为理论对数字教育资源开发应用进行研究,从理论角度增加了数字教育资源的研究视阈,在现实角度上帮助缩小各基础教育阶段的数字化差异。提出以消费者行为为参照点进行数字资源的开发利用,有利于缩小城乡数字教育资源开发应用的水平差异,帮助不同地区教育资源的数字化,有利于教育公平的实现。