头孢呋辛钠对白内障患者术后眼内感染的预防效果观察

2019-09-07刘嫦嫦

刘嫦嫦

(浙江大学医学院附属第二医院眼科中心浙江 杭州 310000)

白内障是一种常见疾病,其发病率随年龄增长而升高,由于多种原因,如外伤,代谢异常等导致晶状体代谢紊乱,从而使晶状体蛋白质发生变形进而形成浑浊,最直观的的表现为进行性视力下降,甚至失明,严重影响患者的健康以及生活。目前白内障的治疗以手术为最主要的治疗手段,虽然该类手术为I类清洁类手术,但术后易出现眼内感染,且发生率较高,因此,减少白内障患者术后感染至关重要[1]。随着抗菌药的广泛使用,术后眼内感染发生率有所降低,但是如果抗菌药选择不当,细菌容易出现耐药性,这种情况下眼内感染依然无法避免。本文主要研究头孢呋辛钠对白内障患者术后眼内感染的预防效果。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年-2018年在我院行手术治疗的白内障患者94例,其中46例作为对照组,男女比例1:1.5,年龄为42-63岁,平均年龄(46.0±2.3)岁,予常规术后预防感染治疗,余48例作为观察组,男女比例1:1.6,年龄为40-64岁,平均年龄(45.0+2.8)岁,予常规术后感染联合前房注射头孢呋辛钠。两组患者的一般资料无统计学差异(P>0.05)。具体的纳入标准:所有患者均符合《眼科学》白内障诊断标准[2];无眼部疾病或眼部手术史;无手术相关禁忌症;所有患者均签署知情同意书。具体的排除标准:眼部做过其他手术,如玻璃体切割,眼角膜移植等;术前存在其他炎症反应;合并患有代谢性疾病或严重的免疫系统疾病者;术前头孢呋辛钠皮试阴性。

1.2 研究方法

手术前,两组患者均接受一系列术前检查,包括心电图,肝肾功能,血压等,确保没有任何手术禁忌症。所有患者均行微切口白内障超声乳化吸出术,先将浑浊的晶状体吸出,然后放入人工晶状体,且在术前3d及术后1周予0.3%左氧氟沙星滴眼液预防感染。观察组患者需在术后前房内注射10mg /ml头孢呋辛钠 0.1ml,其后两组患者均在球结膜下注射妥布霉素和地塞米松。

1.3 观察指标

观察比较两组患者术后眼内感染发生率以及给药2周后视力。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS20.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用率(%)表示,进行χ2检验,计量资料采用(±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

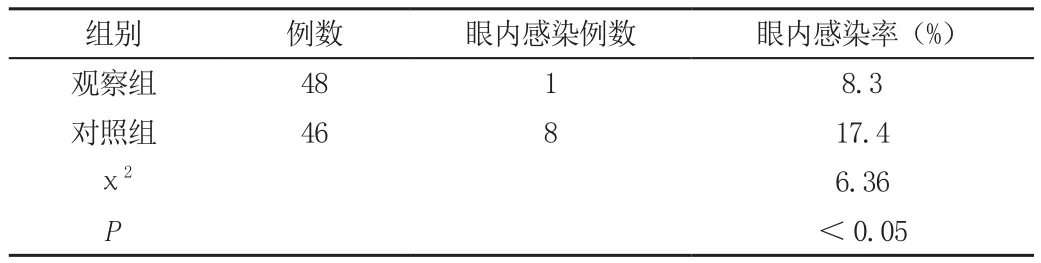

2.1 两组患者治疗后眼内感染发生率比较

术后统计两组患者的眼内感染发生情况,其中,对照组有8例出现眼内感染,其眼内感染发生率为17.4%,观察组共有1例患者出现眼内感染,其发生率为8.3%,观察组的眼内感染发生率显著低于对照组,差异具有统计学差异(P<0.05),见表1。

表1 两组患者术后眼内感染发生率比较

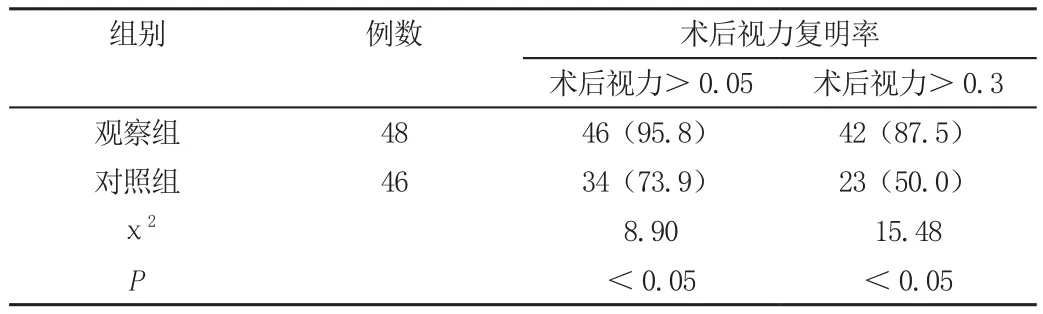

2.2 两组患者治疗后的视力复明率比

术后两周检测比较两组患者的视力,其中对照组中视力>0.05的共有34例(73.9%),视力>0.3的患者共有23例(50.0%),观察组中视力>0.05的共有46例(95.8%),视力>0.3的患者共有42例(87.5%),观察组的术后复明率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2. 两组患者治疗后的视力复明率比较[n(%)]

3.讨论

白内障好发于老年人,且发病率高,治疗不及时会出现多种并发症,甚至失明。目前,手术是治疗白内障的最佳方法,但是术后眼内感染常有发生,而老年患者免疫力低下,一旦出现感染,往往难以控制,因此,预防术后感染非常重要。国外文献报道,术后前房注射头孢呋辛钠能显著降低眼内感染的发生率,国内虽然也有相关报道得到相同结果,但该治疗策略尚未达成共识。

头孢呋辛钠作为二代头孢菌素,具有广谱的抗菌功效,可作用于身体多个部位和组织,如耳鼻喉,呼吸道等,能够发挥良好的预防感染的作用。本研究结中观察组患者术后予头孢呋辛钠抗感染,感染发生率显著低于对照组,具有统计学差异(P<0.05)。术后2周复查所有患者视力,发现观察组患者视力改善更明显,差异具有统计学意义(P<0.05)。说明术后使用头孢呋辛钠可有效减少感染的发生,同时能改善患者视力,可在临床治疗中应用。