论胎儿独立法律人格的构建

2019-09-06朱程斌

■ 朱程斌

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

随着科技,尤其是医学技术的发展,法律对人定义的固有讨论范式受到了法学内部从理论到实践的全面反思。即便没有改变法律对人的认定范式,世界范围内的民事法律也普遍承认胎儿包括生命、健康等在内的“人格利益应当受到法律保护”[1]。但这仍没有从根本上建立起一整套自洽的胎儿保护制度。为了更好地保护胎儿,我国立法应赋予胎儿区别于自然人和法人的独立法律人格。所谓胎儿独立法律人格,是指胎儿所拥有的区别于自然人、法人的法律主体地位,它由胎儿的权利能力和行为能力组成,以相应的胎儿权利义务为内容表现在法律规范之中。目前,适逢我国民法典修订,特别是人格权独立成编,有必要从比较法和我国立法、司法方面对胎儿保护存在的问题进行系统梳理,以胎儿法律人格为核心在私法理论上建立起完整的与胎儿相关的法律规范和制度,以期对我国民法典中的人格权立法有所助益,使之适应现代社会发展的需要。

一、胎儿法律保护的现状

(一)我国对胎儿地位的立法现状

1.《民法总则》第16条规定存在疏漏

《民法总则》第16条规定,胎儿娩出为活体的,在涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。从体系上看,这一规定是对《民法总则》中关于“自然人”民事权利能力的特殊规定,即对第13条“自然人民事权利能力始于出生”的特殊规定[2]。《民法总则》这一特殊规定,不仅字面规定得不详细,而且在法理上也存在问题。胎儿的利益保护不仅限于遗产继承和接受赠与,还包括在母体内遭受的包括自身、母亲身体健康侵害的保护,出生后包括对自身损害赔偿请求和抚养费赔偿请求的支持等[3]。不仅如此,胎儿既然具有民事权利能力,那可否作为被告?其代理人怎么确定?正如该条所规定的“接受赠与”就涉及赠与合同的撤销,以及胎儿作为被告和胎儿代理人的确定问题便不得不在规范上作出应对。

2.《民法总则》和其他法律规范存在矛盾

我国现行《继承法》第28条对胎儿利益保护做了规定,在遗产继承时,应将胎儿的份额考虑进去,并保留至其出生,胎儿娩出时是活体则归胎儿,如果出生时是死体,则将该份额按照法定继承办理。不仅《继承法》如此,正在拟定的《民法典继承编(草案)》也作同样的规定。另外,按公布出来的《民法典人格权编(草案)》以及学者对其的解读[4]来看,该草案对死者的人格权作了规定,却未对胎儿的人格权或人格利益的保护作出规定。这在法理上令人不解,一则,既然总则规定胎儿具有民事权利能力,为何不规定保护胎儿人格权或人格利益?再则,法律保护死者没有生命的人格权,为何不能保护胎儿被致残的身体或死体?难道死者具有“人类整体尊严和善良风俗”[5],而胎儿却没有?因此,如果在未来的《民法典人格权编》中不承认胎儿在民法上具有法律利益,笔者实难认同。

(二)我国司法实践对胎儿的法律主体地位和人格保护存在巨大差异

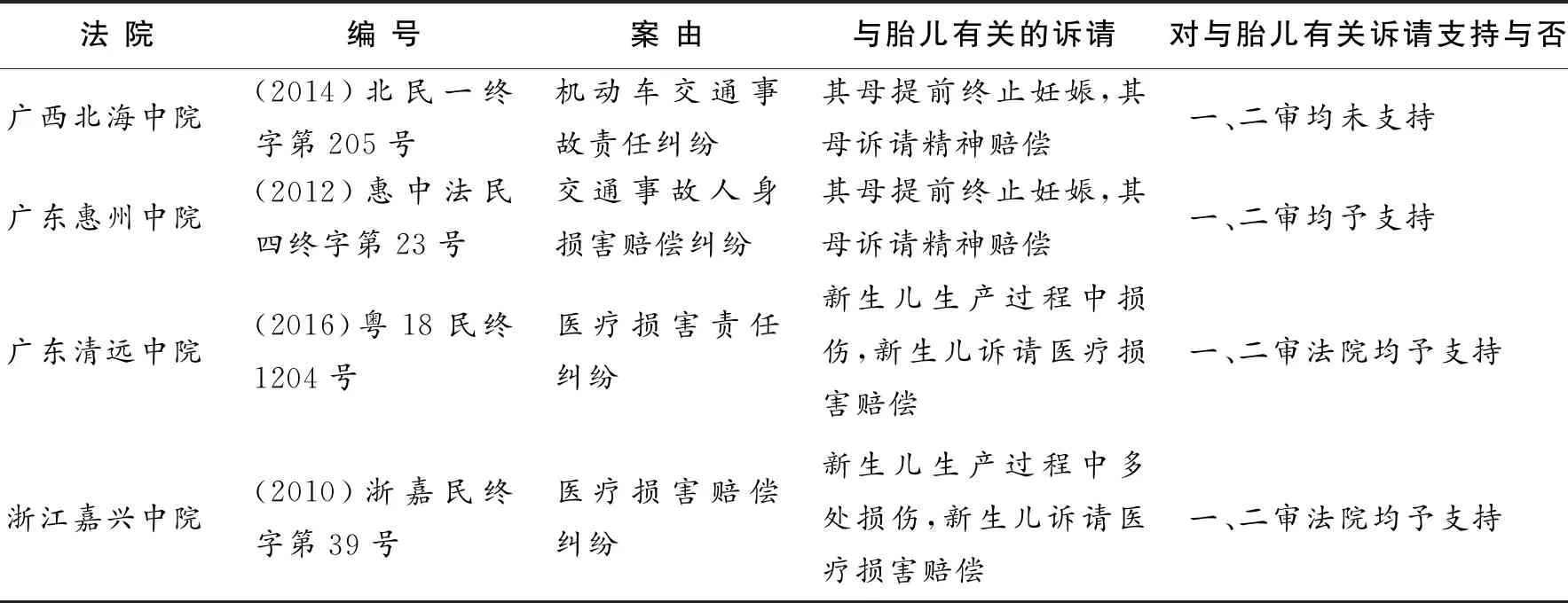

第一,胎儿损伤的案例分析。2019年4月21日,笔者以“胎儿损失”为关键词在裁判文书网进行检索,搜索到的23条结果均为民事案由,既有北京、上海、广州等经济发达省市,也有江西、广西等经济发展后进省份,其中22份为判决书;一审19起,二审4起;中级法院4起,基层法院19起。在此分析一下4起中级人民法院胎儿损伤案件的判决书(见下页表1)。

表1 4份中级人民法院的胎儿损伤案件判决书

这4起案件判决并不一致,时间上从2010-2016年不等,所在地既有经济发达地区,也有经济欠发达地区。4起案件中,广东和浙江两省在《民法总则》颁行前,实际就承认了胎儿的诉讼地位、人格权益。不仅如此,广东惠州中院实际上承认了流产的胎儿也有人格利益,即“胎儿的流产对孕妇有重大的精神损害”(1)(2012)惠中法民四终字第23号。。广西北海中院认为胎儿死亡的原因有多种可能,不能认定因果关系,故而不判定精神损害赔偿(2)(2014)北民一终字第205号。。北海中院的逻辑,实际上是承认胎儿的人格利益的。因为按照《最高人民法院关于精神损害赔偿的司法解释》第1条,只有人格利益受损才能申请精神损害赔偿;而按《人体重伤鉴定标准》《人体轻伤鉴定标准》,孕妇流产可能为重伤或轻伤(3)《人体重伤鉴定标准》第78条:“孕妇损伤引起早产、死胎、胎盘早期剥离、流产并发失血性休克或者严重感染。”《人体轻伤鉴定标准》第42条:“损伤致孕妇难免流产。”,显然孕妇以自己健康权受损为由,可以申请精神损害赔偿。

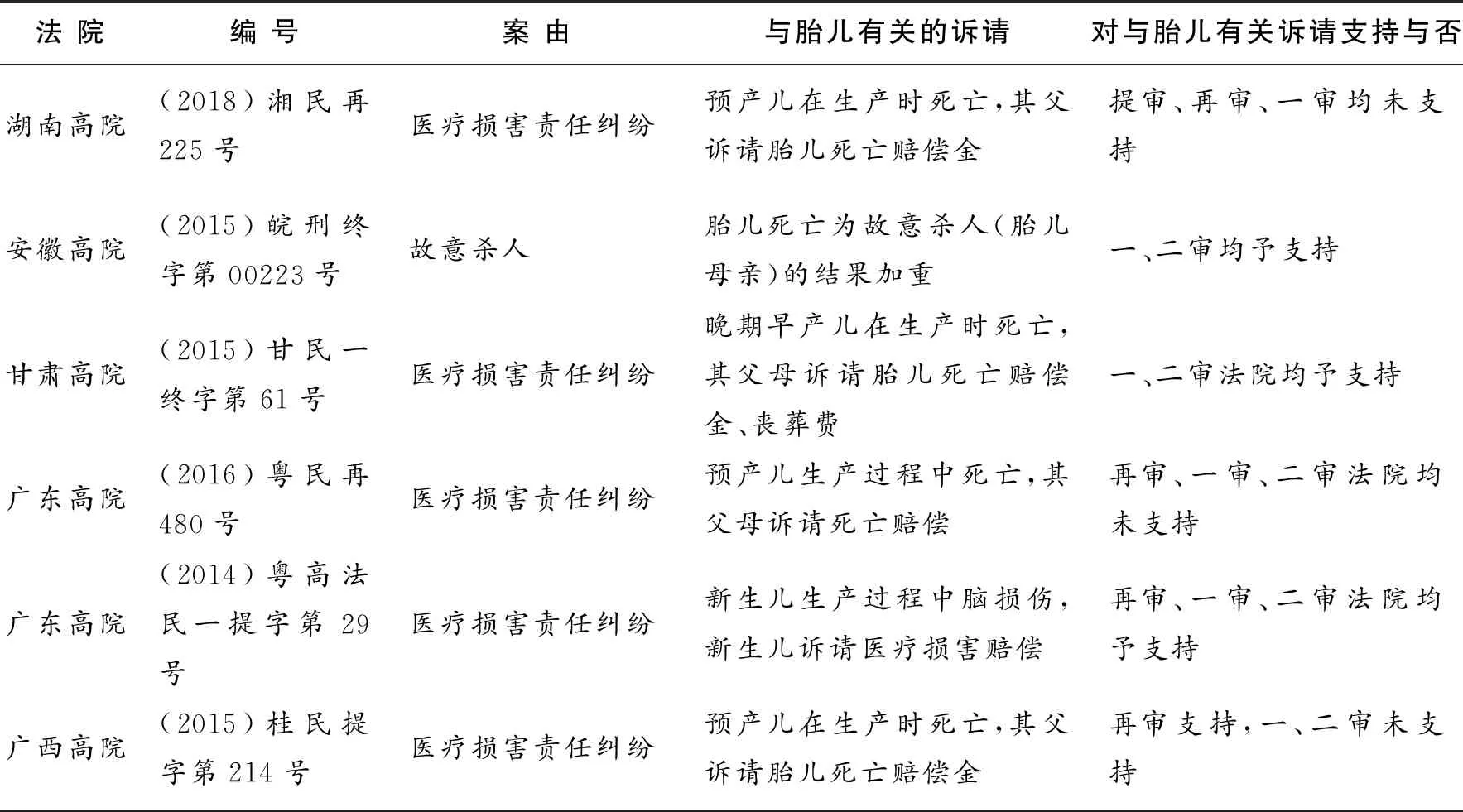

第二,胎儿死亡的案例分析。2019年4月21日,笔者以“胎儿死亡”为关键词在裁判文书网进行检索,搜索到的1 233条结果,几乎揽括了大陆所有级别的法院:最高人民法院1起、高级人民法院35起、中级人民法院362起、基层人民法院845起。最高人民法院将胎儿致死认定为故意杀人罪的结果加重犯(4)中华人民共和国最高人民法院核准江西省高级人民法院(2014)赣刑一终字第103号维持第一审以故意杀人罪判处被告人赖富智死刑,剥夺政治权利终身的刑事裁定。。高级人民法院的35份判决书中,裁定书27份、判决书6份。我们以6份判决书为例进行案例分析(见下页表2):

6份高院的判决来自于5个省级单位,在对胎儿主体地位的认识上差异明显,有承认胎儿娩出时为活体有生命健康权的,也有承认娩出时为死体的胎儿有生命健康权的,也有认定死体胎儿有自然人身份的。同样是对胎儿生产时死亡的,既有认为胎儿为自然人而判决予以赔偿死亡赔偿金的,也有不认为胎儿是自然人而判决不予赔偿死亡赔偿金的。广东高院在论述这个问题的时候,在判决书中写道“胎儿在脱离母体前就已经死亡,不存在脱离母体后具有生命体征的活婴”(5)(2016)粤民再480号。;甘肃高院在认定时,认为新生儿尽管生存不足一小时,也是自然人(6)(2015)甘民一终字第61号。;广西高院认为,“新生儿评估标准不是指生命四大体征:呼吸、体温、脉搏、血压,钟山县卫生院认为胎儿娩出时4次评分为0是指新生儿没有任何生命体征,不是自然人没有事实依据”(7)(2015)桂民提字第214号。。甘肃高院的说理在理论上尚且站得住脚,但广西高院的说理就有狡辩的成分了。从感情上说,“出生后不足一小时”和“评分为0”的新生儿,与在顺产时死在产道中的胎儿有什么实质的不同?在丧葬费的赔偿上为何会有巨大差异?不认定死产胎儿的地位,直接导致现实中对死产胎儿进行“分尸”而无法责罚的案例出现[6]。

表2 6份高级人民法院的胎儿死亡案件判决书

(三)比较法上以自然人为标准认定胎儿法律人格

不仅我国的法律和司法实践是以自然人为标准界定和理解胎儿的,大陆法系的法德,以及英美法系的英美等国家,均是如此。

2013年修订的《法国民法典》有关胎儿的规定有7条,即第311、312、725、754、906、961、1077-2条,主要集中在继承篇(第725、754、906、961条)。根据法国司法部所公布的法文和英文《法国民法典》,并无“胎儿”这一概念出现,其给出的法文为concu,英文为conceived,而在第312、312、754、906、961条时法文直接以enfant,英文直接以child或children出现。concu、conceived皆为受孕,enfant、child皆为儿童,联系这几条的语境,《法国民法典》直接认定受孕的胎儿为儿童。《法国民法典》没有民事权利能力的相关规定,以国籍为标准界定“人”之私法地位。

《德国民法典》也是2013年修订的。参照德国司法部公布的德文版和英文版民法典,与《法国民法典》不一样,它直接用胎儿一词,即德文的gezeugt(已怀孕)和Leibesfrucht(胎儿),或英文的conceived和unborn child。《德国民法典》涉及到胎儿的条款有第844、1593、1600、1600d、1615、1912、1913、1915、1918、1923、2070、2101、2105、2106、2162、2178条。从以上条文看,《德国民法典》虽将Leibesfrucht作为民法的规范概念加以使用,但既没有成体系地规定胎儿的地位,也没有形成相对理论化的有关概念,而是仍将胎儿“视为”自然人。例如,第1923条规定将胎儿“视为(als)已出生”。而《德国民法典》第1条规定,人的民事权利能力始自出生。

英国对法律人格(legal personhood)的赋予同德国一致,即自然人法律人格的取得始于出生[7]。出于对孕妇保护的考虑,在孕妇和胎儿之间,英国法院判例更偏向孕妇,而胎儿(fetus)在英国法律体系中没有独立的法律人格的。因为,无论是从生物学角度还是从法律规范角度来看,孕妇是一个活着的人(8)Paton v British Pregnancy Advisory Service Trustees and Another [1978]3 WLR687.。显然,英国判例也是以自然人的标准来衡量和界定胎儿的法律人格的。美国与英国一样,以自然人的标准界定胎儿的法律地位。美国对胎儿人格认定的最著名案例莫过于Roe v. Wade案。1973年美国最高法院对该案作出裁决,认定尽管胎儿利益的保护“令人信服”,但TA(文中出现的“TA”均指胎儿)不是法律意义上的“人”。裁决认为尽管政府有保护胎儿利益的义务,但母亲的宪法权利和身体健康权要高于政府的义务[8]。

二、胎儿独立法律人格的理论构建

(一)近代法教义学对自然人人格概念的建构排除了胎儿

近代西方法律和法律体系的建立是在对中世纪神学反思基础上,将关注点从神转移到人的身上。人类为了自身现世的存在而结成社会,并缔结契约成立国家,国家被认为是保护和促进人生存和发展的存在[9],围绕社会契约而建立的法律体系的目的也在于制约公权力而保护私权利。人是法律当然的主体。因此,不论是采取身份识别标准,还是以人本身为标准,胎儿作为潜在的人均不被认为有独立的法律人格。

罗马法在对待人的问题上与近代法律截然不同,前者明显是以规范作为判断标准的,或者说是以法律和社会身份作为标准的。罗马法中,具有一定身份的生物人是法律主体,“以出身或财产为依据”[10]授予生物人法律上或人或物的地位。除了生物人中自由民(人)和奴隶(物)的区分外,罗马法实现生物人中“人”和“物”区分的技术标准是“人格减等”(capitis deminutio)[11]。但胎儿仍无法成为法律主体,TA没有法律人格。

近代西方法律是以人本身为标准,以人所具有的理性能力为标准界定自己在法律中的地位[12]。人的主体地位因而不断突出,人的理性被不断弘扬,康德是这方面的集大成者。康德认为,人在本质上是有理性的动物[13],人能获得服从道德规律的自由意志,法律主体便是拥有了自由意志的人。人对自身、对世界的感知和理解,注定人可以理性行动,规范地处理自己与他人的关系。因此近代立法不以身份决定人格,转而以人类的普遍理性为出发点赋予生物人普遍平等的人格或“权利能力”[14],致使无理性的胎儿不可能被赋予独立的法律人格。

(二)法律人格的可分性决定了胎儿可以被赋予法律人格

法律人格的抽象性特征,以及其抽象性到实践性的过程,决定了法律人格这一概念具有开放性和包容性,可以从抽象层面将法律人格赋予胎儿,这表现在规范和实践两个层面:一是不同法律人格的权利义务不同;二是法律人格主体权利的享有、义务的承担是有区别的。某一主体被赋予法律人格后,就享有一定的权利,承担一定的义务,即法律人格的拥有者就是一定权利义务的集合体。既然是权利义务的集合体,不同的法律人格拥有者的不同之处,直接体现在权利享有的多寡和义务承担的轻重上。因此,由权利义务构成的各抽象人格仅从规范层面就可以看出区别。例如,自然人拥有的人格权基本不为法人所享有,即便有也是表现为财产性的极小一部分,人格权正是区分自然人和非自然人的关键所在。同一类人格主体也会因为权利和义务的不同而存在区别。比如,无民事行为能力人和完全行为能力人之间因生理或病理而享有不同权利、承担不同义务。

另外,各国或地区都会出于一定的考虑,而给予本国或本地居民以特别照拂。另外,对同一法律人格主体进行分类,给予不同的照顾,赋予不同的权利义务。例如,各国普遍针对老人、妇女、儿童和残疾人制定法律加以保护[15]。

(三)胎儿应具有法律人格

1.权利义务是判断和限定法律人格的外在规范标准

学界对是否应赋予胎儿法律人格的主要担忧,是胎儿具有民事权利能力后,是否意味着TA像自然人一样,享有和承担了包括实体和程序方面的各种权利和义务。但实际上,权利和义务才是判定特定主体在法律上是否具有主体地位的标准,民事权利能力是法律对特定主体进入法律领域的一个认定。民事权利能力和法律人格之间是下位概念和上位概念的关系,法律人格这一概念下不仅包括了权利能力,还涵盖了行为能力。

尽管德国这一民法概念结构合理周密,但同为大陆法系的法国在没有民事权利能力的情况下,也仍然运行得很顺畅。在《法国民法典》中,只在第7条规定法国人民事权利平等,而《德国民法典》在解构“人”这一概念的基础上,将人人平等这一规范留给了基本法,其在提出民事权利能力后,赋予法人民事权利能力。由此,德国的民法理论与法国的相比,只不过在理论上多规定了法人和人在法律面前民事权利平等。而不论是法律人格还是民事权利能力,均是通过权利和义务来规范构建的。

换言之,法律人格或民事权利能力一般是通过权利义务规范地表现于法律之中,而不是参照具体的人格实体,如自然人、法人来进行表述。自近代承认了人普遍平等后,法律在规定权利和义务时,除了出于对特殊主体进行保护的目的外,一般都不再刻意强调民事主体之间的平等性。因此,赋予包括胎儿在内的存在以法律人格时,法律是不需要明确表示“因某某具有人类的某某或全部特征,而赋予其人格”的。例如,赋予神偶以法律人格的印度枢密院(The Privy Council)认为,印度教神偶是一个法律实体,而不是财产,拥有诉权[16]。

2.人的尊严内在地决定了胎儿应具有法律人格

实际上胎儿具有法律主体地位,不论是从规范还是道德角度出发,都是站得住脚的:胎儿作为每个人必经的阶段,对其进行保护符合以人为主体、为目的和根本价值追求[17],符合各国宪法维护人尊严的核心规范和实践。德国宪法法院在认定胎儿法律地位时曾说,胎儿的“生命权并不是在其母亲接受时才成立, 而是在存在时即为胎儿所拥有,是一种基于人性尊严且不容舍弃的权利”[18]。否认一个具有人的形态的胎儿,极端的做法是否认晚期早产儿或足月死产胎儿具有人的尊严。即便这按严格的规范教义学说得过去,但在伦理道德上根本站不住脚。作为共识的现代宪法和以宪法为核心的法律体系,以人的尊严为“伦理总纲”[19],断不会跳出维护人类尊严的基本伦理道德。

换言之,基于对人尊严的保护,可以赋予胎儿法律人格,意思表示能力不是判断这一问题的标准。例如,天生脑发育不健全的婴儿,终其一生恐怕都不会作出有效的意思表示和民事法律行为,但却不能否认其享有法律人格权利的事实。

三、胎儿法律人格的内容

(一)胎儿民事权利能力和民事行为能力

胎儿不同于自然人、法人或其他法律主体,并不是因为法律“视为”的结果,而是其自身具有存在的理论基础和伦理价值。借用德国宪法法院对胎儿法律地位确认的说法,即胎儿 “无论如何均涉及其个别的生命, 其基因的同一性、独特性与不容混淆性, 已经确定其乃是不容分割的生命, 此项生命在成长与自我发展的过程中, 并不是逐渐演化为人类, 而是人类在逐步发展之中”。退一步说,即便是胎儿被“视为”某一类法律主体,也体现出:第一,胎儿毕竟不同于其他法律主体;第二,有必要对胎儿进行保护;第三,胎儿的法律地位可以参照自然人设立。因此,也就不难理解有学者将胎儿这一法律地位称为“准人格地位”[20]。

胎儿作为一类法律主体,自然有不同于其他主体的民事权利能力。正如有学者所指出的,民事权利能力是自然人在私法领域概念解构的结果,法律将权利能力赋予给自然人和法人“是一个技术性的表达”[21],法人的民事权利能力也是从根本上区别于自然人的民事权利能力的。胎儿取得法律人格,获得法律主体地位,自然就拥有区别于其他人格主体的权利能力。

胎儿应属于无民事行为能力人,应由其母亲作为法定代理人。我国现有的民事行为能力制度只涉及自然人,没有将胎儿考虑进去。法律赋予胎儿人格后,胎儿在民法上不仅具有了民事权利能力,也应具有民事行为能力,但鉴于胎儿不能进行意思表达,而母亲是胎儿利益最优保护者,应由胎儿的母亲作为法定代理人和监护人。《德国民法典》对此有类似的规定,其第 1912 条规定,应为胎儿(Leibesfrucht)设定监护人(Pflegschaft)以保护胎儿的权利。

(二)孕妇终止妊娠的权利以及国家对胎儿的保护

医学上将胎儿从受精开始,分为三期:胚卵期(前4周)、胚胎期(4-8周)、胎儿期(8-40周)[22]。胚卵期主要是胚泡形成期,胚胎期是胎儿组织和器官的生成期,胚胎期末胎儿器官和身体生成完成,初步具备人形。进入胎儿期的第12周(3个月)左右胎儿完全具备人的形态,有一定的感知能力;第16周左右胎心生成、性别可辨,此后的胎儿则是在第16周左右的基础上继续发育。第28周左右(7个月)为早产儿期,娩出可活,第40周(10个月)为足月胎儿。

民事法律上的胎儿一般也是指从受孕开始的,各国通行的对胎儿继承权的保护,通常也被理解为从受孕开始。而至于国家何时对胎儿生命利益进行刑法保护,则是从胎儿是否具有人形着眼。国家对胎儿生命利益的保护,集中地体现在堕胎罪上。我国大陆虽无堕胎罪的规定,但德国、日本却有此类罪名,它们一般都将具备完全人的形态的时期(3个月或7个月)作为界定时间。《德国刑法》第218条虽规定了堕胎罪,但1992年《孕妇及家庭扶助法》规定怀孕的前三个月内在强制咨询的情况下,堕胎是允许的。日本刑法第212-216条分别规定了不同的堕胎罪,其时间界定现在规定为22周,22周前的堕胎有可能构成堕胎罪。1973年美国最高法院在Roe v. Wade案判决中,认为怀孕12周内可以堕胎,承认了堕胎的合法性(9)410 U.S. 113 (1973).。也有直接在宪法中规定胎儿地位的做法,爱尔兰宪法第40.3.3规定宪法承认未出生胎儿的生命权(10)IRISH Constitution Article 40.3.3 “The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the woman, guarantees in its laws to respect, and, as far as is practicable, by its laws to defend and vindicate that right.”。在我国,宪法第25条、49条第2款、第89条、第107条规定了计划生育政策,因此胎儿的权益会受到国家、政府甚至父母的限制。

母亲对于胎儿利益的限制,是胎儿利益保护中的核心问题,而涉及胎儿生命权益的堕胎则是核心中的核心。堕胎的人性和道德假设在于,母亲除非万不得已,才会选择伤害胎儿。由此,在母亲倾向堕胎、而法律毫无例外地禁止时,就可能引出另一个比较极端且无人性的结果:出生的婴儿相比于母亲竭力保护的胎儿,大概率地不会得到最关心他(她)的母亲的悉心照顾。进一步,这一结果最终会传递给社会和国家,即缺少母亲关爱的孩子从心理到智力发展会导致其有极大可能被社会边缘化,从而引发出包括失业、犯罪等在内的社会问题。这个现象的现实版本就是《魔鬼经济学》中描述的20世纪90年代的美国。80年代末的美国政府对高犯罪率极为头疼,且悲观地认为,这一趋势仍将继续。但后来发现,由于美国最高法院1973年在Roe v.Wade案中承认堕胎的合法,导致那些原本会成长为犯罪分子的胎儿被人工流产,到1980年堕胎与婴儿出生比例为1∶2.25,因此进入90年代后,美国的犯罪率呈现断崖式下跌[23]。

以上是从实践角度以社会利益为考量,另外还有一点,单是从母亲的权利保护角度也可以去解释母亲这样做的合理性。即便胎儿具有法律人格和生命权,母亲堕胎也不应被认为是犯罪,因为胎儿的生命权或利益并不能使其具有借助所有条件(包括以母亲身体为条件)存活下来的权利,即规范上的权利享有和实践中权利行使是两个不同的问题[24]。

因此,在考虑胎儿的分期基础上,应有条件的承认母亲有权堕胎,国家对胎儿生命利益的保护应该限定在受孕3个月后(胎儿具有人形和感知)。

(三)胎儿身份权和人格权

1.胎儿身份权与继承权、抚养费请求权的享有和行使

胎儿的身份权,即胎儿自受孕时即通过血缘确定的,与父母、曾祖父母、外祖父母、兄妹等在内的血亲间身份权利。我国法律虽对此没有规定,但域外法律对此有规定。《法国民法典》第312条规定:“婚姻期间怀孕或出生的孩子,丈夫为孩子的父亲。”(11)Article 312“L'enfant con?u ou né pendant le mariage a pour père le mari.”《日本民法典》第 783 条第 1款规定:“父亲对胎内的子女也可以认领。对此,须经其母亲承诺。”

继承权、抚养费请求权,是与胎儿身份权相关的两项物质性权利。我国《民法总则》第16条规定了胎儿的遗产继承权,《继承法》第28条就规定遗产分割时应给胎儿保留份额。我国《婚姻法》第21条规定了不能独立生活的子女,有要求父母付抚养费的权利。胎儿作为法律主体,也是父母之子女,应有此等权利。同时,按照我国《婚姻法》第40条规定,离婚时因“抚育子女”多付出义务,另一方应当予以补偿,显然怀孕期间离婚的母亲应算多付出。

2.胎儿人格权的享有和行使

赋予胎儿法律人格,涉及到承认胎儿生命、身体和健康权,也涉及到胎儿的名誉权。在此,我们只讨论胎儿的生命权、身体权、健康权、名誉权的民法保护。胎儿的生命权是指胎儿在具备人形后(受孕3个月后)所享有的生命不受非法侵害的权利。胎儿的生命权受到侵害会导致胎儿流产,民事上的生命权侵权赔偿的诉讼权利人是胎儿的母亲。而这一诉讼权利实质上是一种精神损害赔偿,损害的是母亲对孩子出生的预期[25]。结合最高人民法院《人身损害赔偿解释》第1条、第18条和《精神损害赔偿解释》第7条的规定,胎儿生命权遭受侵害,胎儿的近亲属有权主张精神损害赔偿。如前文所述,这一权利的刑法保护就是对包括堕胎、帮助堕胎等一类行为的罪责规定。例如,日本刑法第212-216条分别规定了不同的堕胎罪。当然,即便不规定胎儿生命权,侵害发生在受孕前12周内,也应认定胎儿属于母亲身体的一部分,其母亲也可以因自己的健康权受到损害而请求精神损害赔偿。胎儿的身体权主要指晚期早产胎儿(受孕后7个月)或足月胎儿娩出为死体的,其身体和器官非经权利人同意不受损害的权利。对出生前和死后人身权益的保护符合现代伦理精神,符合现代人权观念。这一权利和生命权的结合,不仅保护了胎儿无物质实体的生命,也保护了胎儿的物质存在——躯体。身体权的确定,会使围绕胎儿遗体的捐赠、丧葬等在内的行为获得法律规范。

胎儿的健康权是指胎儿从母亲受孕时到胎儿娩出为活体的期间享有的身体健康受法律保护的权利。对此,不论是大陆法系的德日,还是英美法系的美英等国均予以承认。《德国民法典》第 844 条规定,胎儿受到侵害的,胎儿娩出为活体的享有侵害请求权(12)§ 844 “(Ersatzansprüche Dritter bei T?tung )(2)... Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war.”,其意旨便在于保护胎儿的健康权。同样的,《日本民法典》也作了如此规定,其第 721 条规定:“胎儿在损害赔偿请求权上视为已经出生。”

(四)胎儿财产权利的享有和行使

不同于胎儿的某些不以娩出活体为要件的人身权利,胎儿的财产权利均以胎儿娩出活体为要件。这些权利包括侵权损害赔偿请求权、受赠与权、受遗赠权、继承权等[26]。胎儿继承权的享有前文已做论述,在此不予赘述。

胎儿享有因自身或父母人身伤害和死亡的损害赔偿请求权。如上文所述,胎儿自身的人身伤害或死亡的请求权行使,在于其健康权或生命权遭受了侵害,在此不予赘述。至于其父母亲因人身伤害或死亡的损害赔偿请求权,应以胎儿娩出为活体为要件,依据在于侵权行为人导致胎儿父母人身伤害或死亡的,直接影响父母对胎儿娩出后的养育能力。

胎儿享有受赠与权遗赠权不仅为我国《民法总则》所肯定,从比较法上看,也为多数国家所认可。至于有学者认为根据《合同法》等相关规定,赠与涉及到胎儿是否可以作为义务人的问题,笔者认为胎儿既然可以设立法定代理人和监护人,自然可以成为被告,相应当事人的诉权也可以顺利实现。