PTC管桩复合地基优化设计研究

2019-09-06张德利

□文/张德利

采用复合地基对天然地基进行处理有两个要求:提高地基承载能力或者是控制地基的沉降。高速公路基础对沉降的要求远远超过对承载力的要求,故本文以沉降控制作为标准进行优化设计。

复合地基优化通常以基础、桩体、土体、垫层等各因素的组合来综合考虑最终方案。由于基础和土体改变有限,所以优化主要针对桩体和垫层展开。在工程实际中对复合地基的优化往往是针对一个现有方案进行分析、调整,然后再确定一套相对现有方案更为经济合理的方案,但得到的新方案却不一定是最优选择,而且需要耗费大量时间和人力。为减少工作量并且得到一个更优化的方案,可以将实际问题建立一个数学模型,利用最优化原理进行数值和理论分析,同时借助现有的优化软件,达到事半功倍的效果。本文主要针对天津软土地区高速公路地基加固方案进行优化设计。

1 数值模拟方法的建立

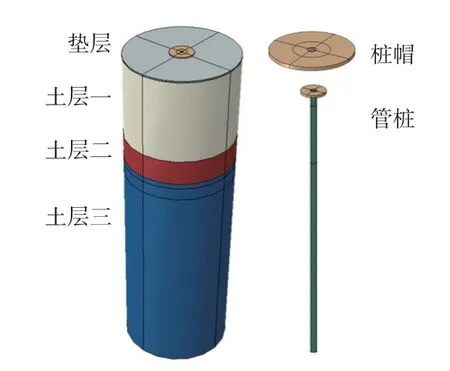

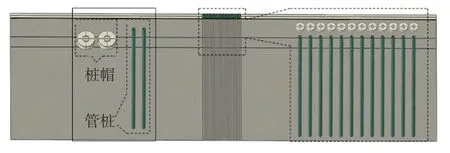

运用通用有限元软件ABAQUS 建立数值模拟模型并进行分析[1]。桩的内径为0.3 m,外径为0.4 m,长18 m。桩帽直径为1.5 m,厚度为0.15 m。为减小边界效应影响,模拟土体选取半径为8 m,高度为54 m 的圆柱体,管桩、桩帽及荷载板均按现场试验尺寸选取,模型中将正方形荷载板及桩帽简化成等面积圆形以利于网格划分。垫层有2种厚度,分别为30、60 cm,半径与土体相同。承压板的直径为1.7 m。见图1。

图1 计算模型

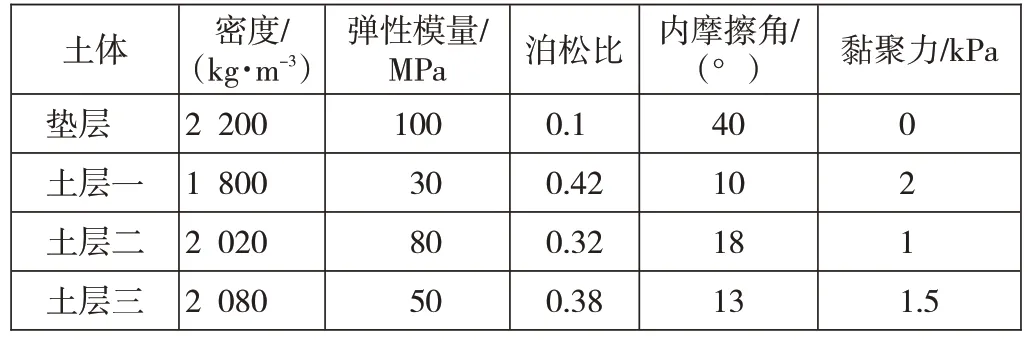

土体的材料属性由土层资料经简化得到,见表1。

表1 土体及垫层的材料属性

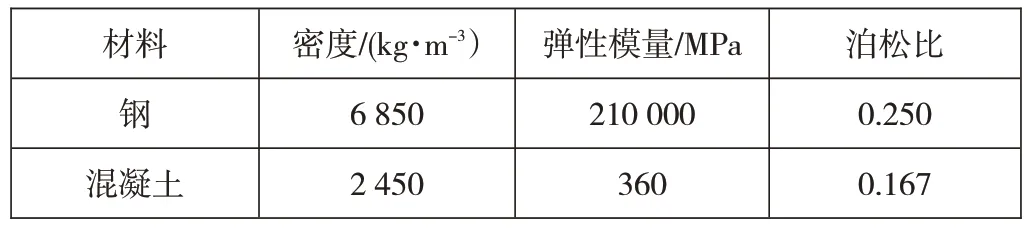

桩采用的混凝土及桩帽、承压板采用的钢材的材料属性见表2。

表2 管桩和承压板的材料属性

该数值模拟模型的难点在于碎石垫层本构模型和参数的选取。结合学者们的成果和现场试验[2~3],确定选用Mohr-Coulomb 本构进行模拟,取弹性模量为100 MPa,泊松比为0.22。

将桩、承压板和桩帽的表面与土体建立接触,接触面法向采用硬接触,切向采用罚函数并设置摩擦系数。由于桩、桩帽、承压板材质不同,设置两种不同的摩擦系数,桩体与土体摩擦系数为0.5,桩帽及承压板与土体摩擦系数为0.1。

对承压板、桩帽、桩底面都设置参考点并将参考点与其对应表面采用运动耦合约束。将桩帽的下表面与桩的顶面采用绑定约束,保证其为共轴的一个整体。将垫层底面和土体顶面采用绑定约束,成为一整体。为模拟试验情况的边界条件,对土体底面设置固支约束,对土体侧面设置水平位移为0。同样对垫层的侧面设置水平位移为0。承压板设置在加载过程中仅竖向可动。

模型中设6个分析步:

1)地应力平衡,通过Model Change功能移除桩、桩帽、承压板和垫层;对土体施加重力荷载;

2)移除桩和桩帽范围内的土体,激活桩和桩帽这两个部件并对桩和桩帽施加重力荷载;

3)激活垫层并对垫层土体施加重力及侧面的水平边界条件;

4)激活承压板并对荷载板上表面进行耦合约束;

5)对承压板的参考点施加荷载进行计算。

2 优化方法

运用数值模拟和理论分析相结合的方法,对PTC管桩复合地基设计进行优化。考虑路基剖面和整体效果,运用大型有限元软件ABAQUS 分别建立单排PTC复合地基数值模拟模型和2×2群桩模型对桩长、桩间距、垫层厚度和桩帽尺寸进行优化设计[4]。

2.1 单排PTC管桩复合地基

基于上述建立的数值模拟方法,研究垫层厚度和桩间距对承载特性的影响。由于桩间距的变化,不同方案的荷载区域长度不同,为消除边界影响,土体长度l取160 m,高度h取80 m,见图2[5]。

图2 单排桩模型

2.2 矩阵式PTC管桩复合地基

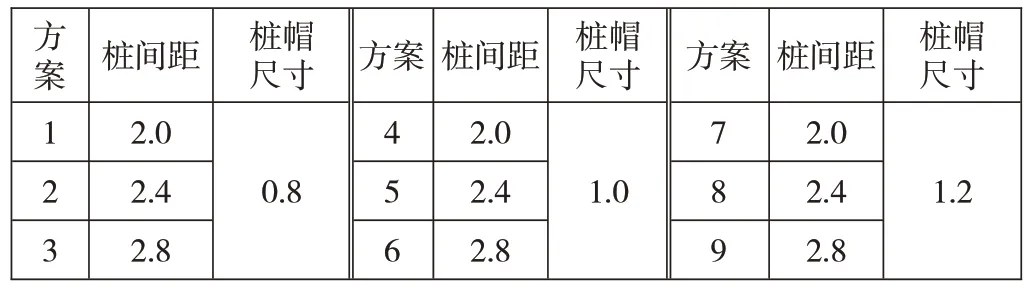

建立2×2群桩模型,桩基长18.0 m,外径d=0.4 m,内径0.3 m。改变桩帽尺寸及桩间距,桩间距分别取5d、6d、7d,桩帽尺寸分别为0.6、0.8、1.0 m共9组,具体研究方案见表3。复合地基中桩基其他尺寸均一致,为避免垫层对结果造成影响,表3 中9 组方案垫层厚度均取30 cm。

表3 桩帽尺寸及桩间距优化方案m

2.2.1 数值模拟模型

基于上述建立的数值模拟方法,表3 中的所有方案分析均采用ABAQUS软件模拟。

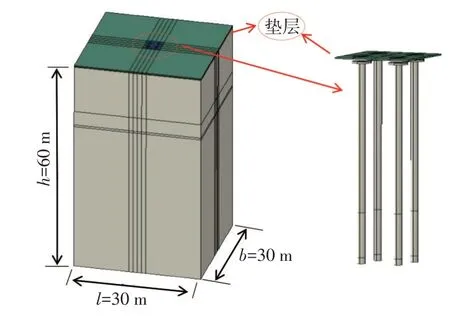

由于桩间距的变化,不同方案的荷载区域长度不同,为消除边界影响,分析土体高度h取60 m,宽度l取30 m,厚度b取30 m,见图3。其中,荷载区域为正方形,边长为2倍桩间距。

图3 群桩模型

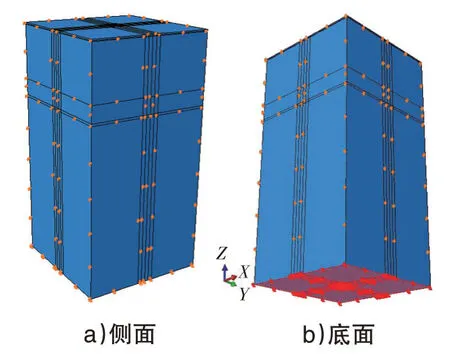

分析中,在桩土相互作用面设置接触面单元并将切向设置为摩擦接触。为更好模拟实际效果,计算中对土体侧面的法相位移进行约束,土体底面约束X、Y、Z方向位移,土体边界约束见图4。

图4 边界条件

模型中设4个分析步:

1)地应力平衡,对分析土体施加重力荷载,使其在自重应力作用下完成沉降等运算;

2)对桩基及桩帽进行激活并施加相应的重力荷载;

3)对荷载板进行激活并施加相应的重力荷载;

4)在荷载板上建立参考点并对荷载板上表面进行耦合约束,对参考点施加位移荷载进行计算。

3 优化结果

3.1 垫层厚度

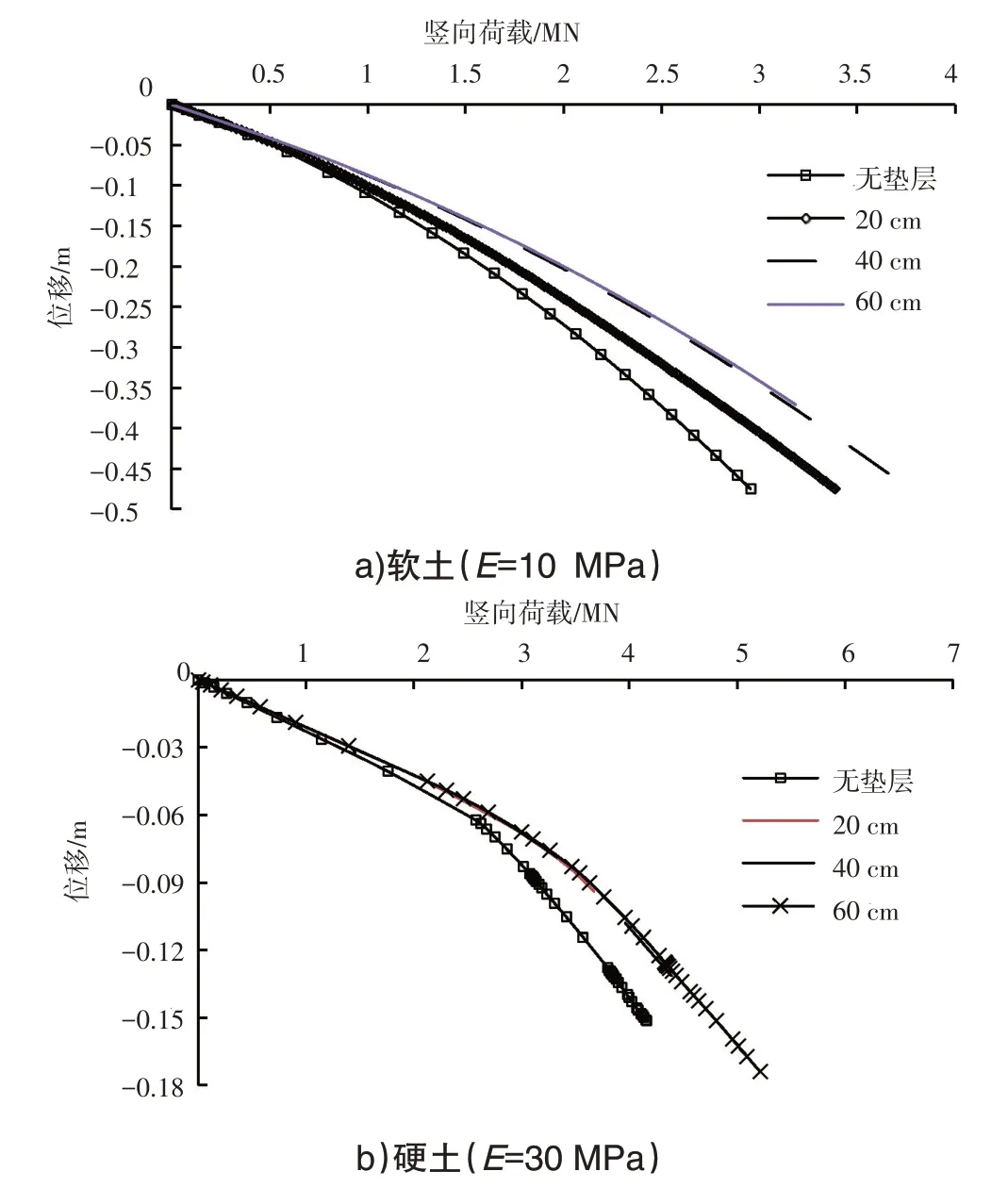

基于单排复合地基模型,分别取1.2、1.6、2.0 m 桩间距时,提取参考点的荷载-位移曲线,分析垫层厚度对承载力的影响。见图5。

图5 1.2 m桩间距复合地基荷载-位移曲线

同理可得1.6、2.0 m桩间距时复合地基荷载-位移曲线,结果与1.2 m桩间曲线类似。

由图5可以看出,随着垫层厚度的增加,同一外荷载作用下沉降减小。当荷载相当于填土高度为5 m时,在较软土层里,沉降减小幅度平均值为15.0%;在较硬土层里,沉降减小幅度平均值为10.2%;同一沉降控制标准,随着垫层厚度的增加,对应的承载力增加,当沉降控制标准为10 cm 时,在较软土层中承载力增加幅度平均值为8.4%,在较硬土层中承载力增加幅度平均值为4.0%。可见,垫层厚度对于减小沉降的效果很大。推荐实际工程中的垫层厚度为30~50 cm。

3.2 土工格栅

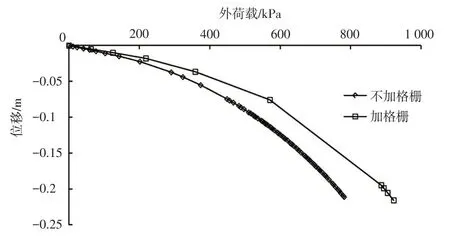

运用数值模拟的方法验证在碎石垫层中设置土工格栅的必要性。格栅经纬向的抗拉强度均为60 kN/m2,对模型进行计算,与不加格栅的复合地基进行对比。见图6。

图6 有无格栅荷载-位移曲线

由图6 可知,铺设格栅后桩间土的沉降比不加格栅时小。分析原因,由于格栅的吊床作用,改变了复合地基中的分担比,使得土体承担的外荷载变小且由于格栅的剪切强度较大,相当于增加了碎石垫层的刚度,从而沉降变小。

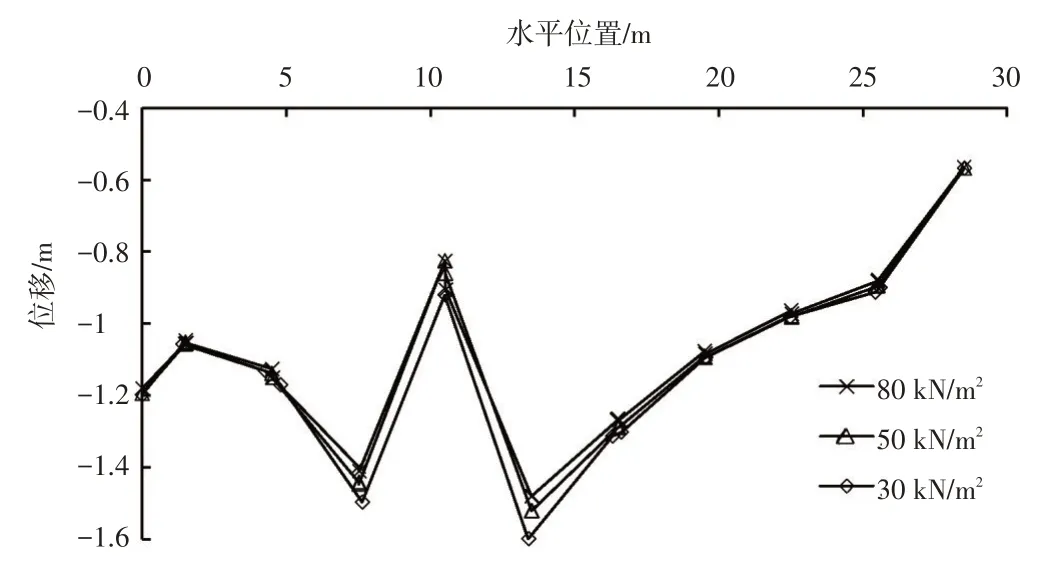

改变格栅的抗拉强度为30、50、80 kN/m2,复合地基底部变形见图7。

图7 复合地基底部沉降

由图7可知,随着格栅抗拉强度的增加,地基的整体沉降有所下降。经过分析可知,格栅能够有效改善桩土应力比,从而改善地基不均匀沉降。推荐格栅层数为两层,抗拉强度为80 kN/m2。

3.3 桩帽

以矩阵式(2×2)PTC 管桩复合地基为分析基础。为增强结果的可读性,将桩帽尺寸/桩间距(t/D)作为变量进行研究。

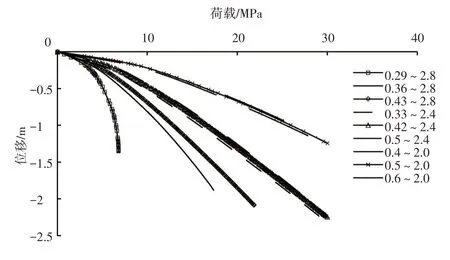

计算完成后,提取全部方案中参考点的荷载-位移曲线,见图8。

图8 不同桩帽尺寸下荷载-位移曲线

由图8可知:同一桩间距下,桩帽尺寸的增加会增加地基的承载能力;同一荷载下,尺寸的增大会减小沉降,但影响承载力及变形的主要因素为桩间距。当t/D从0.29 增长至0.36 时,承载力的增长幅度和沉降的下降幅度均较大,但t/D从0.36 开始增长时,承载力的增长幅度和沉降的下降幅度均变小。故提出0.2~0.4倍桩间距作为桩帽尺寸的最优设计尺寸。

3.4 桩长

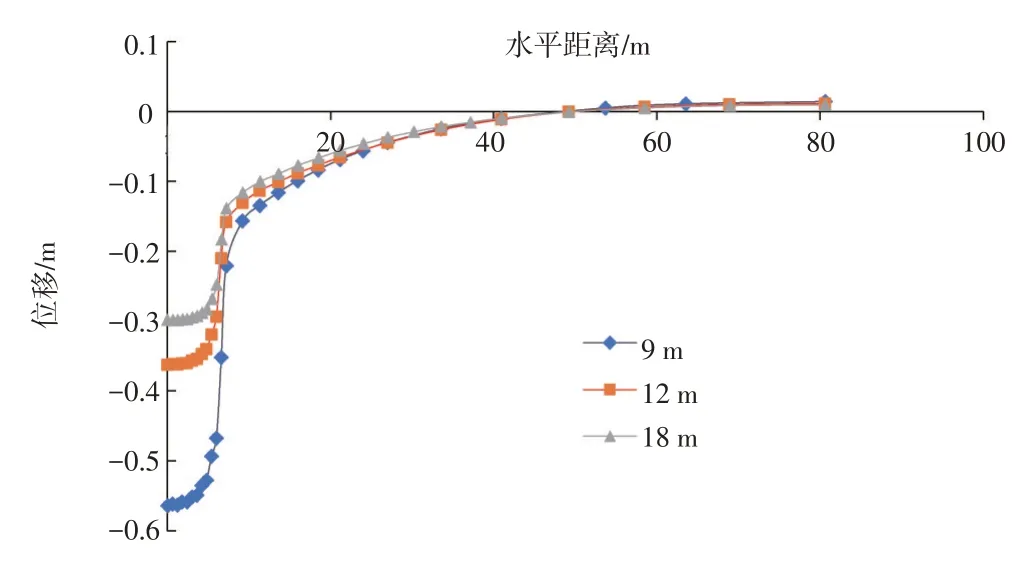

相同荷载下,垫层厚度为60 cm,桩长分别为9、12、18 m的复合地基下卧层沉降见图9。

图9 下卧层沉降分布

由图9可知,桩长的变化对复合地基沉降影响的规律相同,但影响程度不一样。改变桩长能显著降低复合地基总沉降。随着桩长增加,下卧层沉降呈现递减的规律;但在超过一定程度后,桩长的继续增加对减小加固区沉降变得不再明显,但仍能显著降低下卧层沉降。

不同垫层厚度、同一荷载下,地基中心点沉降随桩长的变化见图10。

由图10可知,桩长的变化对复合地基沉降影响的规律相同,但影响程度不一样。改变桩长能显著降低复合地基总沉降。随着桩长增加,下卧层沉降呈现递减的规律;但在超过一定程度后,桩长的继续增加对减小加固区沉降变得不再明显,但仍能显著降低下卧层沉降。

综上,长桩和短桩承载特性具有明显的差异,在复合地基中起到的作用也不同。短桩的承载力低,侧摩阻力发挥得快,当桩身大部分侧阻进入塑性阶段时,桩的沉降加剧,桩的作用得到较为完全的发挥,桩土位移与力之间的调节已逐渐趋于稳定,桩土荷载分担很快趋于稳定并且短桩由于承载力低,使得桩分担的荷载小、桩土应力比低。相反,桩越长,侧阻越不易全部进入塑性阶段,桩的沉降小,桩的承载力处于逐渐发挥阶段,桩分担的荷载增量总是大于土分担的荷载增量,桩土之间的调节很难稳定,使得桩土应力比不断增大。

当实际工程对沉降要求比较严格时,如桥头路段、路基拓宽路段等,可通过增加桩长来减小下卧层沉降,最好使桩基打入较硬的持力层;当实际工程对沉降要求较大时,如新建高速公路等,可适当减小桩长,使桩间土体承担更多的荷载。堆土高度的变化也会影响扩散角的取值,从而影响下卧层附加应力,造成地基沉降变化。

4 典型设计

4.1 地质条件

以天津市滨海新区西外环高速公路(津汉高速—海景大道)工程第十二合同段周围地质条件为设计依据,对天津软土地区新建高速公路进行典型设计。

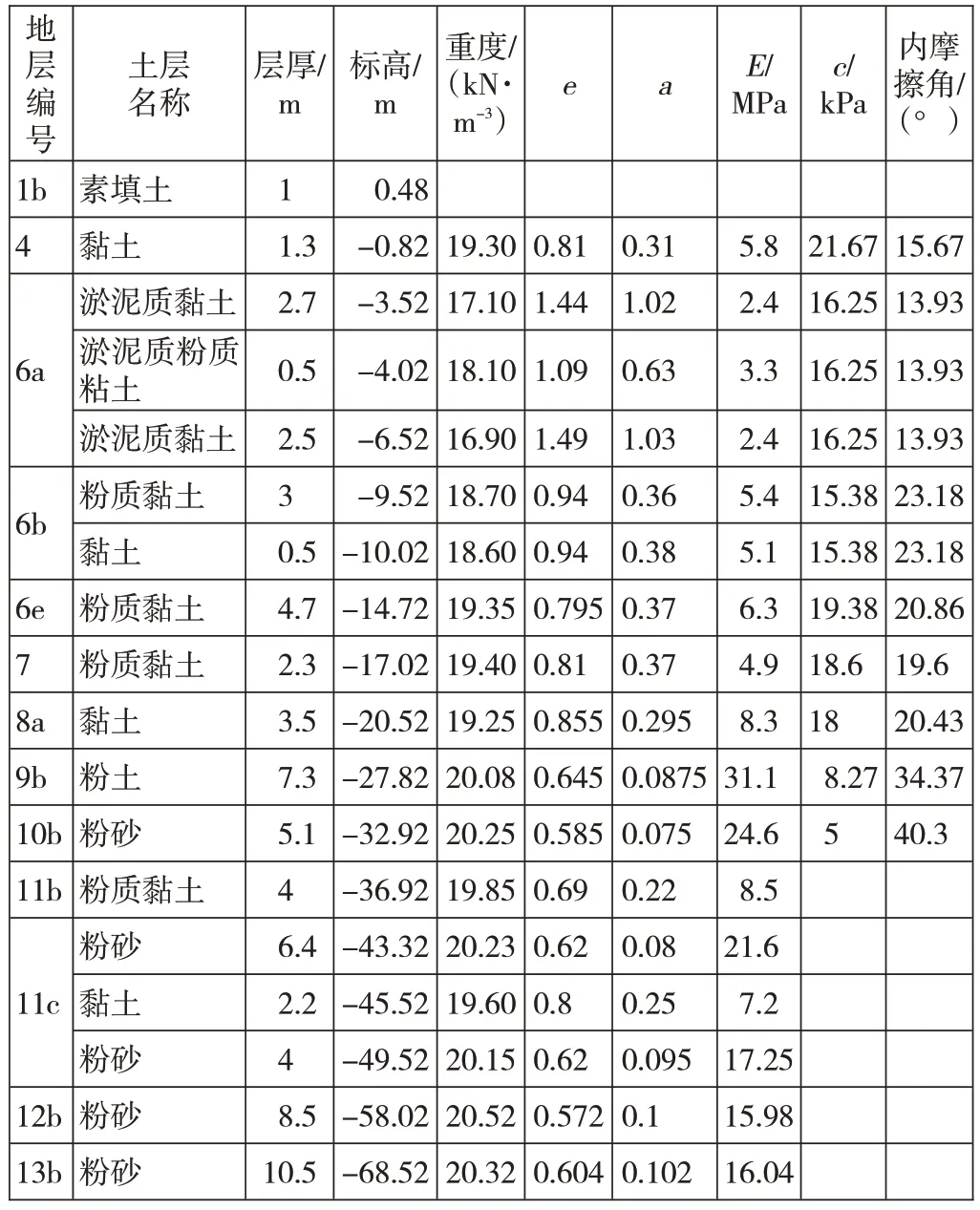

该段为桥头路段,主要的土层及物理力学指标见表4。

表4 地质参数

4.2 荷载概况

填土高度为5.8 m。该工段的允许工后沉降量为30.0 cm。

4.3 典型设计

桩长14 m,持力层为6e 粉质黏土层,桩间距横向为3.2 m、纵向为3.6 m,桩帽横向边长为1.4 m、纵向为1.6 m,桩帽采用系梁连接。桩帽上部铺设两层经纬向强度为80 kN/m2的土工格栅,第一层为桩帽顶部,第二层为碎石层中部,两层土工格栅通过道路外侧的混凝土压块返回形成一体。碎石垫层为40 cm。

4.4 沉降预测

当填土高度为5 m 时,应力扩散角为21.23°,传递至下卧层的荷载为82.92 kPa,根据分层总和法计算得到的下卧层沉降为282.00 mm,修正后得到该典型设计的最终沉降量为282.00×(1-22%)=219.96(mm),满足拓宽工程的沉降控制标准。

5 结论

1)垫层厚度对沉降控制的效果优于对承载力的增强效果,推荐垫层厚度为30~50 cm。

2)土工格栅的铺设有助于改善桩土分担比,降低不均匀沉降,减小整体沉降,推荐格栅层数为两层。

3)桩帽尺寸对沉降控制的效果优于对承载力的增强效果,推荐0.2~0.4倍桩间距作为设计最优尺寸。

4)实际工程中,可将桩帽用系梁连接成为一个整体,取代碎石垫层设计,可有效降低桩间土沉降。

5)改变桩长能显著降低复合地基总沉降。随着桩长增加,下卧层沉降呈现递减的规律,但在超过一定程度后,则桩长的继续增加对减小加固区沉降变得不再明显,但仍能显著降低下卧层沉降。