集成电路用硅材料现状及标准体系分析

2019-09-06杨素心

杨素心|文

集成电路是信息技术产业的核心,是国家重要的基础性和战略性产业。作为集成电路用基础原材料,硅材料是推动产业发展的关键因素之一。在国家政策和市场需求牵引的共同作用下,国内电子级多晶硅取得突破,大尺寸硅单晶、硅片也取得长足进步。

轰轰烈烈的中美贸易战中颇具代表性的“中兴事件”和“华为事件”让芯片火了一把,“缺芯之痛”使得全国人民意识到芯片虽小却是国之重器。中国是全球第一大消费电子生产国和消费国,但目前我国半导体产业的生产水平和生产能力难以满足下游庞大的需求。2018年我国集成电路产业销售额达到6532 亿元,同比增长20.7%,但是大量集成电路产品仍然依靠进口。集成电路已成为支撑我国发展的战略物资,改变在集成电路产业中的落后地位,关系到国家的信息安全和经济利益,我国各种相关政策、资金都在着力推进集成电路的发展。

集成电路用硅材料概况

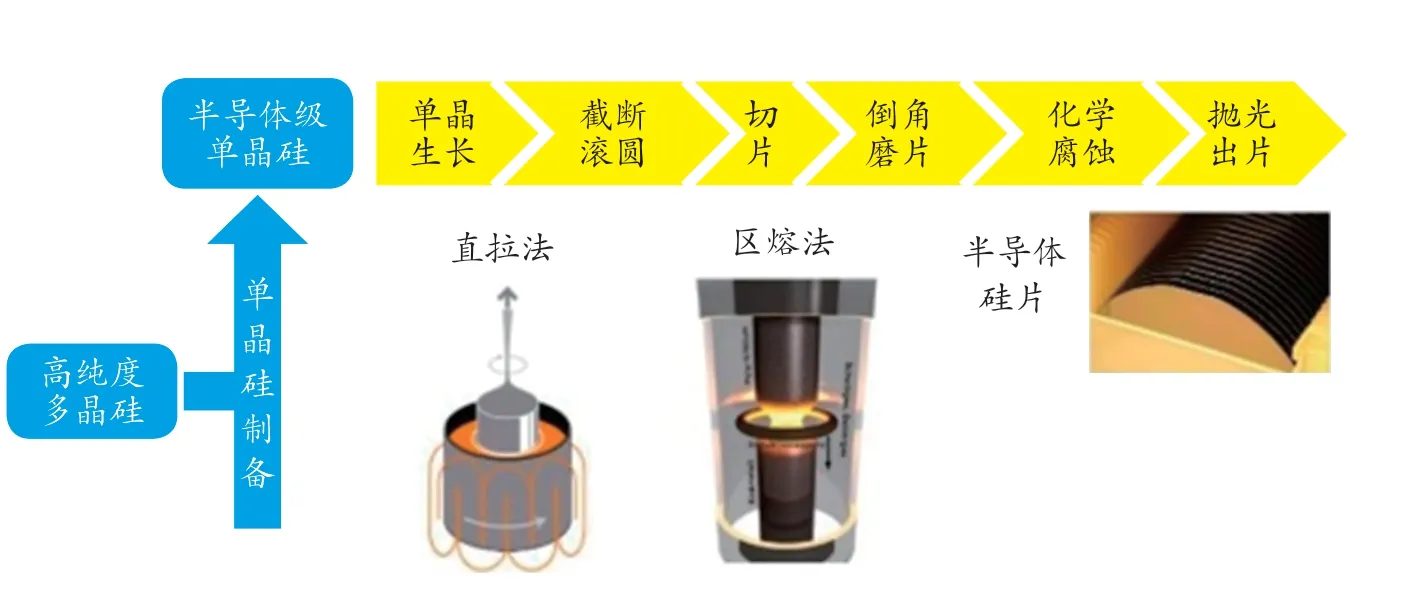

图1 集成电路用硅片生产工艺流程

集成电路大体分设计、制造、封测三大环节,而硅材料处于集成电路制造环节的上游,对集成电路产品质量、价格等起着重要作用,是推动产业发展的关键因素之一。集成电路用硅材料主要包括电子级多晶硅和硅片,其典型的生产工艺流程见图1。芯片如果被比喻成一座微型城市,上面有着长度达数公里的导线以及几千万甚至上亿根晶体管,而硅片就是让这些元件安家落户的“地基”,电子级多晶硅又是生产硅片的原材料。多年来,我国电子级多晶硅、大尺寸硅片依赖进口,随着国家对半导体行业展现出的空前支持力度和国内广阔的市场空间,近几年我国的集成电路产业迅猛增长,电子级多晶硅取得突破,8 英寸硅片实现部分自给,12 英寸硅片生产线也密集建设中,后期有望突破外商垄断,实现国产替代。

电子级多晶硅现状

电子级多晶硅处于硅材料的上游,由于生产难度极大,多年来一直依赖进口。目前,大基金支持的江苏鑫华和洛阳中硅大力开展电子级多晶硅的研究及产业化。2018年6月,江苏鑫华发布消息称,一批集成电路用高纯度多晶硅出口韩国。此外,青海黄河水电已经给浙江金瑞泓公司进行批量供货。近十余年来,通过对国外技术的引进、消化、吸收、再创新,我国多晶硅企业形成了成熟的、具有自主知识产权的生产技术,还原炉、氢化炉等关键设备也已实现国产化,这些都为电子级多晶硅的质量提升、成本降低打下了坚实的基础。随着目前这几家生产电子级多晶硅企业的试产、试用和验证,我国自产的电子级多晶硅有望逐步实现量产、稳产及广泛应用。

颗粒硅主要用于单晶硅连续拉晶加料、多晶硅铸锭铺底以及块状多晶硅填隙增加装炉量。目前国内江苏中能已经实现了以硅烷为原料,流化床技术生产颗粒硅;2018年6月21日,亚洲硅业也攻克了氯硅烷制备颗粒硅的难题,中试线采用二氯二氢硅直接分解制备颗粒硅;陕西天宏与美国REC 合资成立的天宏瑞科公司,建立了流化床法颗粒硅生产线,已实现小批量生产。据悉,国内其他多晶硅生产企业也有在尝试颗粒硅的生产,以期降低成本,抢占市场。但是由于颗粒硅的金属杂质含量较高,目前主要用于低端产品的生产和光伏行业。

硅片现状

高品质、大尺寸的硅片更能够降低成本,提升生产效率,因此,在保证品质的情况下,硅片一直沿着大面积的趋势发展。集成电路用硅片产业的技术门槛高,8 英寸、12 英寸硅单晶生长与硅片制造的工艺复杂,对生产环境的洁净度和产品的几何精度要求极高,产品质量管控体系苛刻。全球前五大厂商(日本信越、日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国Silitronic、韩国LG)占据了90%以上的份额,在12 英寸硅片市场更是占据将近98%的份额。

目前国内企业能满足4 ~6 英寸硅片的性能需要,8 英寸生产线(含外延片)仍有90%进口,而12 英寸生产线主要在建设和规划中,几乎100%依赖进口。这种情况严重制约着我国集成电路产业竞争力和供应链安全。为应对高需求、低供给的现状,我国积极建设硅片厂,2018年在建或规划中的8 英寸和12 英寸生产线主要有9 家,后续如均能顺利量产,预计12 英寸硅片月产能达到120 万片,8 英寸硅片月产能达到160 万片,基本可以满足国内需求。据悉,杭州立昂微电子在衢州投资的8英寸硅片生产线项目已正式投产,并于2019年7月2日拉制成功长约1.5 米、重达270 公斤的12 英寸硅单晶棒。

标准体系分析

作为发展最成熟的半导体材料,硅材料标准一直紧跟行业发展,及时进行修订和补充,在规范市场竞争和促进行业进步方面起了重要作用。根据硅材料在半导体和光伏领域的不同应用,建立了相应的标准体系。已发布的半导体材料标准中,硅材料标准(含辅助材料及通用的基础、方法标准)有128 项,占比54.24%,包括基础标准10 项、产品标准35 项、方法标准78 项、管理标准5 项,其中集成电路用硅材料直接相关的标准共89 项。

基础标准中除锗晶体缺陷图谱和蓝宝石晶体缺陷图谱外的10 项标准都与硅材料相关。与SEMI 标准进行对比分析,我国的硅材料基础标准体系完善,包括术语、缺陷图谱、牌号、订货单等。其中《硅材料原生缺陷图谱》更是填补了国内外空白,包括了多晶硅、单晶硅和硅片的362 张缺陷图,并结合缺陷图片对缺陷形态、产生原因以及消除或抑制方法进行了描述,是目前国内外最全面、最实用的硅材料缺陷图谱。

已发布的集成电路用硅材料产品标准共16 项,包括了生产工艺流程中的主要产品,包括电子级多晶硅、硅单晶、切割片、研磨片、腐蚀片、抛光片和外延片,并补充了硅退火片、硅抛光回收片和硅单晶抛光试验片等。SEMI 标准中部分产品标准根据细分的应用领域进行了规范,如优质硅单晶抛光片、功率器件用SOI、450 毫米硅单晶抛光片等。总体来说,产品标准也是顺应产业发展及时跟进的,随着国内产品质量的提高,后期将会侧重细分领域优质产品标准的建立,例如刻蚀机用硅电极及硅环、集成电路用低密度晶体原生凹坑硅单晶抛光片等。

集成电路用硅材料适用的方法标准有63 项,常规的技术指标,如电学性能、外形尺寸、表面质量、金属杂质等,都已有方法标准进行检测,而且硅材料行业内制定的多项标准也同样适用于锗、砷化镓等其他半导体材料的测试,避免了标准的重复制定。SEMI 标准中的硅材料及工艺控制标准共68 项,其中47 项都有对应的国行标,其余的21 项标准中包括了光学显微镜的设置、硅样品制备方法、腐蚀溶液的选择指南等,典型的半导体材料方法标准仅5项。我国现行的方法标准体系基本满足了目前的检测需要,随着技术的发展和检测方法的成熟,再适时对已有标准进行修订,并补充其他相关方法标准以适应行业需求,如晶体原生凹坑(COP)的测试、二次离子质谱法测试硅中氧、氮含量等。

结语

在国家政策和市场需求牵引的共同作用下,集成电路用硅材料取得了长足的发展和进步。但是电子级多晶硅产品质量稳定性还需进一步提升,大硅片项目目前看来也存在较大的不确定因素,技术、设备、产能、验证等方面均考验企业及团队能力。促进高端产品在我国的产业化,提升产品的质量稳定性和批次的一致性,需要产业链的整体协同推进。硅材料标准体系也需进一步紧跟行业变化,适时提出标准制修订,规范国内硅材料市场,助力行业的发展进步。