文学文体学视域下E·B·怀特散文《重游缅湖》解读

2019-09-05陈佳欣

摘要:本文运用文体学和现代语言学的理论知识,从语音、词汇、句子三个维度,深入剖析E·B·怀特散文《重游缅湖》的前景化特征。通过细致的文本分析,笔者发现,平行与变异作为实现前景化的两个主要手段,在揭示文章主题,塑造文本自然质朴、清丽温婉的文风方面起到重要作用。

关键词:文体学 E·B·怀特 《重游缅湖》散文

一、《重游缅湖》的写作主题及其前景化特征

E·B·怀特,美国当代著名散文家、文体学家,曾长年担任美国深具思想性和影响力的龙头杂志The New Yorker(《纽约客》)的主要撰稿人。由于其散文创作的突出成绩,怀特生前获得了美国“国家文学奖章”、美国文学艺术学院50名永久院士、普利策特别文艺奖等多项殊荣,其散文代表作《重游缅湖》入选世界著名文学教材。该散文主要讲述了怀特小时候跟父亲在缅因州的一处林湖避暑、度假的情景。他几乎每年都来,所以对这里的每一处水泊、树林、花草、鱼等景物十分熟悉并记忆犹新。如今,结婚成家并做了父亲的怀特又带着自己的儿子重返那令他魂牵梦绕的缅湖。怀特的笔触穿梭于今昔的缅湖,模糊了过去与现在的界限,看似着力渲染“岁月不曾流逝”,实则透过结尾“死亡的寒意”等字眼揭示了物是人非、岁月无常的主题。

关于研究《重游缅湖》的学术文章,据笔者不完全统计,目前国内共有6篇。其中,从翻译角度入手研究的有陈燕南的《<重游缅湖>的节奏美及翻译再现》、梁绯的《读E·B·怀特散文<重游缅湖>——比较汉译,品味原作》、孙敏维的《基于语料库的<重游缅湖>两个汉译本的译者风格研究》以及孙昱的《生态翻译视角下的<重游缅湖>两译本分析》;从生活美学角度入手研究的有闫可婷的《E·B·怀特随笔的生活美学》和郭小浩的《用真心拥抱生活的智者——E·B·怀特解读》。由上可知,尚未有学者从文学文体学的视角解读该散文。文学文体学作为语言学与文学批评的交叉学科,其研究对象是各类文学作品中的语言风格和文体特点,它以阐释具体文本为目的,集中探讨作者如何通过对语言的选择来表达和加强主题意义和美学效果。相比于传统的印象直觉式批评,文学文体学主张运用现代语言学的理论和方法,对语言特征做出较为精确和系统的分析,因而更具客观性。

本文将运用文体学和现代语言学的理论知识,从语音、词汇、句子三个维度,深入剖析《重游缅湖》一文的前景化特征,以期弥补该领域的研究空白。通过细致的文本分析,笔者发现,平行与变异作为实现前景化的两个主要手段,在揭示文章主题,塑造文本自然质朴、清丽温婉的文风方面起到重要作用。

二、语音与作品文体效果

《重游缅湖》一文中的部分单词的语音具有鲜明的语音象征。根据《西方文体学词典》释义,语音象征是指“文中的某些语音或音簇被认为能够扮演意义的角色或者在一定程度上适合于意义的表达”。请看下例:

“第一次闻到带着松树香味的空气,第一眼看到满脸笑意的农场主,旅行箱的极具重要性和父亲对诸类事情至高无上的权威,十英里坐马车的感觉,到了最后一条绵延的小山顶上时第一眼看到湖——已有十一个月没见到这被视若珍宝的湖水了。”在这段文字中,“第一次”发音给人以悠扬深沉之感;“松树”“满脸笑意的”给人以舒缓、柔和的感觉,使读者仿佛能够闻到靠近林区的松香味的空气,看到迎面而来的农民憨厚的笑脸;而“旅行箱的极具重要性”读起来发音时间较长,给人以拉长、宏大的感觉,彰显了肩负重重的行李箱的父亲在作者心中极为重要的地位。作者一家搭乘农用马车走约十英里行程艰辛不易,正是这行路过程的悠长,才给作者留下那么多难忘的记忆。通过这些描绘,作者对重见那阔别十一个月之久的湖水的欣喜之情、重返缅因州朴素自然的乡村生活的喜悦之情溢于言表。

与上例形成对比的,是下面这段对驾驶小艇的快节奏、惊险刺激的动作描写:“关掉开关,然后在飞轮最后即将停下不转动时再次启动,它就会反冲压缩并开始反向转动。这需要胆大心细,因为要是开动早了二十分之一秒,它就会在飞轮仍有足够转速让它转过中点时加上劲,小艇就会前跃,像头斗牛般直扑码头。”这段文字中,“反冲”“开关”“斗牛”以及“反向”等音节的发音,起到了加快节奏的作用;另外,此段出现了较多的塞音和塞擦音,其阻塞度较大,音似爆破声,创造出快节奏的乐感,刻画出驾驶小艇时紧张刺激的场面,加强了作品的艺术性。

《重游缅湖》一文还出现了较多的拟声词。请看下例:

“一缸的马达噗噗突突,两缸的咕咕噜噜——那也是种安静的声音。”其中所用词汇生动形象地模拟了一缸马达振动时“噗噗突突”的声音,“咕咕噜噜”模拟了两缸马达振动时如同猫叫一般。这里,怀特对如今被广泛使用的外挂式引擎嗤之以鼻,反而怀念旧式的一缸或两缸的内嵌式马达,因为其发出的声音相对安静。在怀特看来,现代社会的高速发展搅扰了从前悠然的生活节奏。又如:“然后是定音鼓,然后是军鼓,然后是低音鼓和铙钹之声,然后是照亮阴暗的咔嚓一道闪电,众神在狞笑着舔唇流涎,击打着那些山丘。”其中用“破裂”对应了电闪雷鸣的咔嚓声,“笑”“舔唇”以及“击打”分别模拟了天上众神狰狞地咧嘴笑着、舔唇流涎、击打着山丘,可见山间雷雨来势之凶猛。

三、词汇与作品文体效果

在日常语言中,各种词类都有不同的功能,其出现都是有一定的频率的,爱里伽德曾经研究出美国英语中各词类的平均使用频率。在一段文字中,如果某一种词性的单词比重超过正常水准,我们就把它界定为这种词性的文体。据笔者统计,在《重游缅湖》一文中,有时名词和动词被过度使用,即出现了变异。下面,笔者将从名词性文体和形容词性文体这两方面阐释这种变异。

(一)名词性文体

“夏天,哦,夏天,难以改变的生活方式,永不褪色的湖,不会消失的森林,长着香蕨木和刺柏的草場永远不变,无尽的夏日。”这是《重游缅湖》中最为世人称颂的一段文字,英文版中共有29个单词,其中名词有11个,占到了38%。这里名词的比率比爱里伽德统计的平均值27%要高出很多。究其原因,是因为其语法结构单一,很少有关联词和谓语动词,句子主要由名词词组“永不褪色的湖”“不会消失的森林”以及“长着香蕨木和刺柏的草场”叠加而成。这里名词的密度比较大,给人的印象就是夏日里的一切都无穷无尽、永不褪色。

(二)形容词性文体

“这仿佛是片被施了魔法的海洋,你可以给这个湖几小时让它随心所欲,回来后发现它纹丝不动,这是一方恒定而值得信赖的水啊。湖浅处,浸于水中的暗色的枝枝丫丫光滑而且有了些年头,一丛丛地顶着呈纹路状的净沙在水中起伏,蛤贝爬过的路痕也历历在目。一群米诺鱼游过,每条都有虽小但与众不同的影子,阳光下清晰可观,从而一身两形。其他有些宿营者在岸边游泳,有位拿着块肥皂,而湖水给人以稀薄、清澈、如若无物的感觉。”

上面这段对湖水的描述,英文版中共有120个单词,其中形容词的比率是15%(18个),远远高出了正常比率的7.4%。仔细分析,其中“暗色”以及“呈纹路状的”等词,调动了读者的视觉官能,描绘出暗色的、浸于水中的枝枝丫丫以及呈螺纹状的沙子,而“光滑”一词又从触觉上刻画出枝丫由于长年浸泡水中而变得十分光滑,足见作者对客观景物观察之细致入微。此外,“被施了魔法的”“纹丝不动的”和“值得信赖的”这三个形容词所修饰的特征属于心理性,而非物理性。这里作者着力渲染了湖水的神奇,仿佛“被施了魔法”一般,“恒定”而“值得信赖”,湖面波澜不兴,数小时之后一如先前安宁平静,这也是怀特的暗示:数十年的时间也就如这几个小时,一切都没有改变。最后,作者又写道,“每一条疏忽游走的米诺鱼都是与众不同、有独特个性的,湖水又给人以稀薄、清澈、如若无物之感”,以上均属怀特个人的主观感受。在他眼中,再稀松平常的事物也是有感情、有灵气的。通过对这些别出心裁的形容词的分析,我们不难看出怀特是一个心中充满爱的人,他爱身边的人和事,爱生活细节本身——那山、那湖,甚至那湖底的细沙与枝丫。试问,如果不是深谙生活的底蕴、对生活抱有深切的热爱,又怎会关注这般微不足道的事物,又怎会拥有如此轻松惬意的心境进行灵感的创作与思考?

四、句子与作品文体效果

句子是表达一个完整概念的基本语言单位。在句子层面,分析文体的效果可以从句子的时态、语态、结构和成分入手。接下来,笔者将从《重游缅湖》一文中句子扩展的方式和句子成分的构成两方面分析其文体特征。

(一)句子扩展的方式

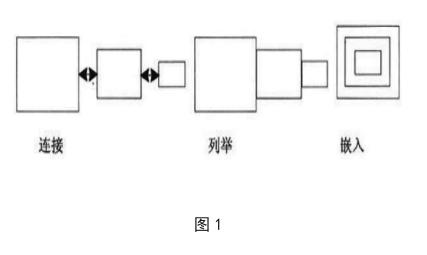

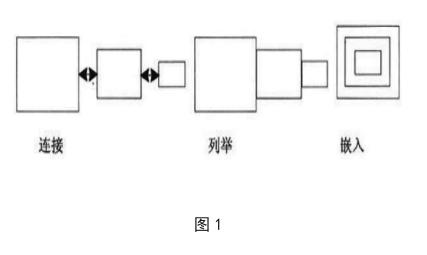

传统上,英语句子的扩展方式大致有简单句、并列句和复合句。本文将采用利奇等人对句子扩展的划分。利奇等人认为从一个简单句扩展到有更多成分的句子,主要的方式有三个:连接、列举和嵌入。这三种方式可以用三个盒子表示(图1)。句子可以通过这三种形式增加词、短语、小句,从而扩展成为意义更丰富、结构更复杂的句子,而上述三种方式所形成的文体风格是迥然不同的。

连接是指两个或两个以上的成分通过连词连接起来。连接和列举十分接近,如果把连接里的连词省略,就会变成列举,因而列举比起连接,节奏显得更快,更加紧促。连接和列举均有助于形成简洁明快、自然质朴的文风。《重游缅湖》一文中就出现了大量通过连接和列举的方式扩展而成的句子。请看下例:

例1:“这是背景,而湖畔生活是有意设计出来的,那些小屋住客选择了这种单纯而安静的设计:他们的小码头那里有旗杆,国旗在蓝天白云的衬托下飘扬着,连接各营房的小路上树根裸露,还有通向户外厕所的小路,那里有石灰水喷壶,那间铺子的纪念品柜台上有桦树皮小划字模型,还有明信片。”这段文字描述了住客们的湖畔生活,英文版中,仅仅94个单词中,“and”(表连接、承接)出现了6次,连接了若干事物,包括在蓝天白云下飘扬着的国旗,小路上裸露的树根,通向户外厕所的小径,石灰水喷壶,纪念品柜台上的桦树皮小艇模型和明信片。整段行文简洁明快,刻画出单纯而安静的湖畔生活。

例2:“艇内座板下有同样的淡水残迹和碎物——死鱼蛉、小片苔藓、锈弃的鱼钩以及地上干涸的鱼血印。”这里,英文版中平行列举了4个名词短语,“死鱼蛉”“小片苔藓”“锈弃的鱼钩”以及“地上干涸的鱼血印”,其结构都是一样的,中间省略了连词,似乎是所有的事物一并涌来并迅速达到高潮,让我们看到了一幅清晰的静物图画,也是一幅“时光流逝图”。

有关连接和列举的例子在文中数不胜数,在此不一一列举。值得注意的是,如果文章只有连接和列举,句式则过于简单化、口语化,文章也会失之平淡。因此,怀特在文中也偶有穿插使用较为繁复的嵌入句,避免乏味,同时起到控制文章节奏的作用,使文字读来更加流畅。请看下例:

“但是有时在夏日的某些日子,潮汐的起起落落,海水那令人生惧的低温,还有从下午一直吹到晚上的风,让我向往其林间湖泊的那种宁静。”该句是作者精心安排的一个圆周句,把次要的概念“潮汐的起起落落”“海水那令人生惧的低温”“从下午一直吹到晚上的风”作为先导,嵌入主句,把真正想要强调的要素“让我向往其林间湖泊的那种宁静”放在最后,产生了较好的制造悬念的效果。

(二)句子成分的构成

对句子成分进行特殊处理的手段主要有省略、倒装、渐升、突降、重复、排比和对偶等。下面,笔者将着重分析《重游缅湖》一文使用较多的重复和排比。

重复,指在一个语言片段里使用相同的词语或者句子,重复可以起到强调的作用,表达强烈的感情,引起读者的注意。据笔者统计,在《重游缅湖》一文中,“表示岁月不曾流逝、改变”意思的句子总共出现了3次,其他的相同表达有“一切都和以前一样”“岁月如梦如幻,未曾改变”“时间从未改变”等等,它们都紧扣原文“岁月不曾流逝”这一反复出现的旋律。而“一(同)样的+名词”结构则被使用了8次。例如“水波还是一样的水波,在我们抛锚钓鱼时一样地轻拍船头底部”“船也还是一样的船,一样的绿色”“肋材坏在一样的地方,底板一样的淡水残积物”。这些重复使用的表达都萦绕着“物是”“时间永恒”的旋律。

排比,指结构相同或者相似的短语或从句的重复出现,其目的往往是增强语势,提高表达效果,如书中有一段描述了怀特的幻觉——儿子成了小时候的“我”,而“我”也就成了“我”的父亲,这一感觉久久不散。英文版在这一段的描写中连用了三个“我会……”的排比句。如“我”拿起鱼饵盒子或是放下一只餐叉,或者“我”谈到另外的事情时,突然发现这不是“我”自己在说话,而是“我”的父亲在说话,这给“我”一种悚然的感觉。该段暗中预示了“岁月无常”的主题,即“我”突然发现时间的静止才是假象,一切依旧的背后是生命飞逝的无奈,岁月在不知不觉中溜走,“我”已是孩子的父亲,甚而又是“我”老年或亡故的父亲,为全文最后的点题之笔“死亡的寒意”做出铺垫。

五、结语

怀特这篇散文,经久不衰,如同陈年老酒历久弥香,让很多读者为之沉醉。究其原因,不外乎是作者高超的文字驾驭水平和专业能力,使文章散发出独特的文体魅力。通过分析,我们不难看出,《重游缅湖》这篇散文具有明显的前景化特征,这些特征在塑造其清丽質朴的文风、旖旎净美的意境,以及抒发时光流逝、岁月更迭的情怀上起到重要作用。

参考文献:

[1]申丹.文学文体学的分析模式及其面临的挑战[J].外语教学与研究,1994(04).

[2]胡壮麟,刘世生.西方文体学辞典[M].北京:清华大学出版社,2004.

[3]刘世生.文体学概论[M].北京:北京大学出版社,2006.

(作者简介:陈佳欣,女,西北工业大学外国语学院本科在读,研究方向:20世纪英美小说及散文)