现代漆陶工艺浅析

2019-09-05雷诗莹

雷诗莹

(景德镇陶瓷大学,江西 景德镇 333403)

0 引 言

陶瓷早期发展受到工艺限制,没有釉料装饰,主要根据生产生活需求捏塑简易的造型烧制而成,用作生活器皿,缺乏装饰性。具备工艺美术的实用性。大漆是一种取自漆树皮下韧皮层的乳白色液体涂料,具有防腐防潮的天然属性,色泽,肌理视觉效果鲜活生动。将其涂抹在各种可依附的器皿上作为装饰的过程又称为髹漆,其产物即漆器。具备工艺美术的审美性。回顾我国的工艺发展历程,陶瓷与髹漆工艺的结合是工艺发展的必然选择,在环境,工艺材料技法,文化等变迁中孕育而成,具有时代特征。

1 漆陶工艺渊源

1.1 新石器时期

漆陶工艺有着悠久的历史,良渚文化遗址出土的彩漆绘陶杯是我国发现的历史上最早的将陶瓷工艺和漆器工艺结合的产物,这一发现也将漆陶工艺的历史起源推前到新石器时期。这时的漆陶器大部分的造型以壶、罐为主,装饰纹样以几何图案为主体,通体用一两个漆色绘制,简朴实用。这与人类的生产生活密切相关。如1959年在江苏省梅堰遗址出土的髹漆黑陶罐,其颈部仍然可以看到棕红、赫黄两种色漆装饰的弦间丝绞纹。纹样的形成源于生活中编织的模拟和劳动的节奏感。有选择性的局部装饰表明,人们已经关注到结合使用目的进行装饰,把主要装饰纹样置于视觉中心。

1.2 春秋战国时期

春秋战国时期,受社会环境影响,墓葬之风兴起。手工艺的高度兴盛,青铜器衰落,漆工艺兴起,推动漆陶工艺发展到顶峰,漆陶的种类逐渐丰富,有罐、杯、壶、钫等,装饰纹样以蟠虺纹、云凤纹、几何纹、狩猎纹为主,装饰手法有描绘、雕刻等,常用作冥器。如:湖北云梦县珍珠坡一号墓出土的漆衣陶壶,造型外观曲线优美流畅,采用蟠虺纹进行装饰,黑、红、黄色漆料作为主要色彩,层次丰富。

1.3 秦汉时期

随着陶瓷低温釉彩的出现,陶瓷工艺得到进一步完善,在具备实用性的条件下,釉彩的出现满足了大众的审美需求,且操作简单,较易得到想要的装饰效果。因而陶瓷的应用进一步被推广扩大,陶瓷的蓬勃发展促进了漆陶器造型种类的丰富,但因大漆装饰过程相较低温釉彩更为复杂繁琐,漆陶的生产规模数量大幅下降。汉代以后,随着陶瓷工艺技术的发展完善,陶瓷逐渐成为大众最普遍的日用工艺。漆陶的发展受到抑制逐渐衰败。

2 陶瓷与漆器装饰效果的“同”与“异”

2.1 相同性

2.1.1 肌理的自然变化

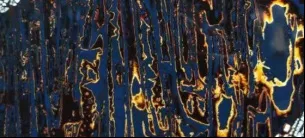

漆面与釉面同样具有自然的肌理效果,二者虽然获取的途径不同,呈现出来的效果同样具有随机的不确定性;如景德镇的高温颜色釉种类丰富,釉面最终呈现出来的效果受多种因素影响,比如釉料的成分比例,吹釉的厚薄程度,烧成的方式温度,窑内氛围等,呈现出来的效果丰富多变。我们可以通过实验的方式,了解掌握各项外在因素对烧成效果的影响,并调控各项条件以达到我们想要的装饰效果。如图1同一种釉料在维持其他因素不变的前提下,由右至左釉料厚度逐渐变薄,其烧成结晶效果完全不同。漆面的肌理效果与各个漆层的厚度,同一种肌理材料在漆面自由分布后,与漆面的接触印压程度,以及主观打磨处理等因素有关。人们常说漆艺是一门“磨”的艺术,同样的制作流程,最终肌理的呈现取决于不同漆层之间微弱的自然变化,在打磨的过程中形成的自然肌理效果独一无二。如图2所示,以宝蓝、透明色漆,金箔为原料,用塑料薄膜作为肌理材料。经过打磨,最终呈现出来的效果由右至左视觉冲击力逐渐减弱。

2.1.2 相似的装饰效果

图1 Fig.1

图2 Fig.2

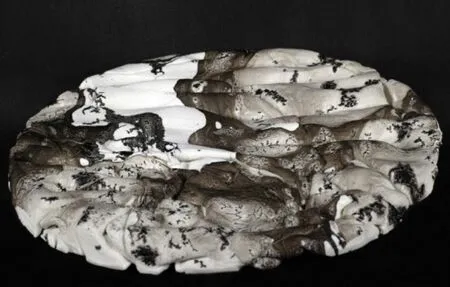

陶瓷与漆器的装饰技法种类繁多,通过各自的工艺可以形成相似的装饰效果。陶瓷的装饰技法有釉上彩绘装饰如新彩、粉彩、古彩,釉下彩绘青花、色料,以及剔釉、剔料、绞釉绞胎、刻坯等综合装饰技法。如图3,采用釉下彩绘的装饰手法,通过用水料的深浅变化形成飘逸的水墨装饰效果。图4大漆则是运用漆料液体的物理性质形成水墨的纹理。图5运用了陶瓷釉下青花和釉上描金的装饰技法,图6为漆艺金银彩绘的装饰技法,综合运用了彩绘、描金、晕金的方法。漆艺的装饰性更多的是体现在和装饰材料的结合,以漆色的斑斓变幻见长,也能形成与陶瓷装饰效果相似的肌理纹样。

2.1.3 传统的工艺手法

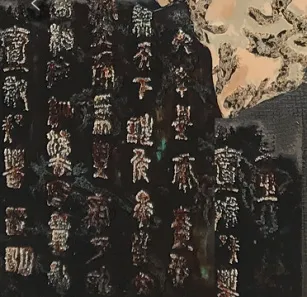

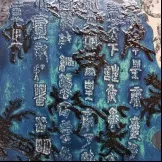

陶瓷和漆器作为我国三大传统艺术的媒介材料,发展积淀过程中必然会受到传统工艺的影响。堆、雕、刻、画这些基本技法不论是在漆艺还是陶艺中仍然适用,作为二者装饰工艺手法的一部分保存下来。如图7为康熙东青釉剔刻花卉纹碗,图8为明代剔犀“如意”纹碗。

图3 Fig.3

图4 Fig.4

图6 Fig.6

2.2 差异性

2.2.1 材料的叠加效果

图7 Fig.7

图5 Fig.5

图8 Fig.8

在陶瓷装饰中,无论是釉上、釉下的彩绘,还是各种泥料釉料的使用,不同的装饰材料叠加,必然会影响最终呈现的视觉效果,不同于漆料的反复叠加所产生的差异。陶瓷的这种效果差异是由于其通透性质决定的,比如说在陶胎和瓷胎表面施以同一种青釉,胎体较深的陶器整体色泽效果必然重于瓷器;两种色釉叠加在一起,必然会发生反应,不会呈现出两者中某一种色釉的全部特征;即使有透明度的不同色釉施加于同一色料上,产生的效果也各不相同。陶瓷装饰材料的叠加必然会相互影响。如图9、10为陶瓷新彩颜料薄黄色,在不同明暗程度的色釉表面进行装饰的效果图,受到瓷板釉色的影响,花卉的明艳程度有明显的差别。在髹漆装饰中,除透明漆外,其他色漆叠加具有很强的覆盖力,漆层之间颜色泾渭分明。如图11透过透明漆可以隐约显现下面的漆层颜色,图12中蓝绿两种颜色的漆层虽然打磨后自然显露的漆层面积大小不同,但层次色泽分明,不受彼此影响。

2.2.2 装饰材料类别

陶瓷工艺的装饰美主要体现在材质、绘画、釉色、肌理等方面,与其他装饰材料的结合较少。漆器工艺则以丰富的装饰材料见长,这也与漆料本身的材料性质有关,天然的生漆割取下来是乳白色粘稠状液体,很快会被氧化成“棕色”,在实际操作中没有纯白或者白度较高的色漆可以使用,因此人们常以蛋壳、金银铂等作为装饰画面提亮的装饰材料。经过对材料的吸收运用,蛋壳不仅仅起到了提亮的作用,还被作为一种独特的装饰艺术材料,常用于漆器艺术的创作之中,构成疏密变幻富有韵律的视觉效果。金银箔或金粉使不同色漆的肌理变化层次感更强烈,也是漆器工艺中的点睛之笔(见图13、14)。除了保留在画面上的装饰材料(见图14),在形成漆面肌理的过程中所用到的材料更加丰富多样,从五谷杂粮到落叶碎石,生活中能够形成纹路肌理的材料都可以用于漆器的装饰艺术当中,可见漆面效果变幻的多样性(见图15)。

图9 Fig.9

图11 Fig.11

图13 Fig.13

图10 Fig.10

图12 Fig.12

图14 Fig.14

图15 Fig.15

3 现代漆陶工艺的类别及特点

现代漆陶工艺在吸收了陶瓷工艺与漆器工艺各自材料的共同性的基础上,融合了二者各自的独特性。陶瓷具有可塑性强、造型多变的特点, 生产销售链完整, 制作的时间和材料成本较低,效率产量高的优势, 是生活中熟悉常见的实用工艺。也有漆器华美光亮,细腻内敛的视觉效果, 以及大漆材料自身环保耐久的特性。

现代漆陶工艺在胎体材料上主要可以分为瓷胎漆器和陶胎漆器,在使用功能类别上分为日用漆陶和陈设漆陶。在工艺类别上分为陶胎漆器和漆陶。由于目前对漆陶结合工艺的研究仍然尚浅,二者区别尚需进一步明确细化。

3.1 瓷胎漆器和陶胎漆器

《髹饰录》中曾提到“窑胎”。所谓“窑胎”,从广义上来讲包括陶与瓷。根据记载瓷胎漆器源于唐代的法门寺地宫出土的秘色瓷,陶胎漆器源于新石器时期的良渚文化。二者的区别在于胎体的用料不同。包括“瓷胎”和“陶胎”两种类型。二者是属性不同的粘土经过调配、捏塑成型、散去水分、高温烧制等工艺制成的器皿,作为艺术语言表现的呈现载体,两种胎体统称为陶瓷。相较两种粘土,瓷胎表面细腻平滑,凹凸起伏不大便于漆面打磨平整,胎体致密不吸水,质地清透硬度高,更适用于生活日用瓷。陶器表面的毛细孔大,便于漆料附着,质地古朴可塑性强,适合造型多变的大体量漆陶作品。两种材质与大漆的结合有不同的视觉效果,且大漆和陶瓷工艺各自的装饰技法材料都很丰富,为二者的结合提供了前提条件。 瓷胎髹漆茶具(见图16),瓷胎部分用釉料装饰,温润光洁与斑斓变幻的漆面形成鲜明的对比而不失自己的特点。陶胎漆器的胎体一部分裸露在外不施加釉料(见图17),运用雕刻的技法展现泥土本身的材料美,和髹漆工艺结合展现了陶的朴实,漆的华美。

3.2 日用漆陶和陈设漆陶

柳宗悦在谈到何为工艺之美时说:“为实用而创造,为实用而服务,这是工艺之根本。工艺之美就是实用之美。”日用型漆陶器皿以“实用性”优先,具备传统漆器和陶器的实用和审美优势。在造型上,胎体成型的周期时间缩短,造型较传统的木胎、纸胎、金属胎等变化更加精巧灵动。在装饰纹样上,二者在历史历程中都有相通之处,且都具备彼此相似的肌理效果。结合使用在日用漆陶之中更加和谐融洽。在技法上,具备陶瓷的釉料、彩绘、雕刻等丰富多样的装饰技法,以及髹漆工艺装饰材料的多样性。传统陶瓷因其工艺限制,难以满釉。陶瓷底部与硼板直接接触的支撑部分不能施釉,因此该部分的陶泥胎体外露,易与桌面相互磨损且影响美观。漆陶的结合改善了陶瓷工艺不能通身满釉的缺陷,增强了陶瓷表面的隔热效果,丰富了装饰材料技法的多样性。

图16 Fig.16

图17 Fig.17

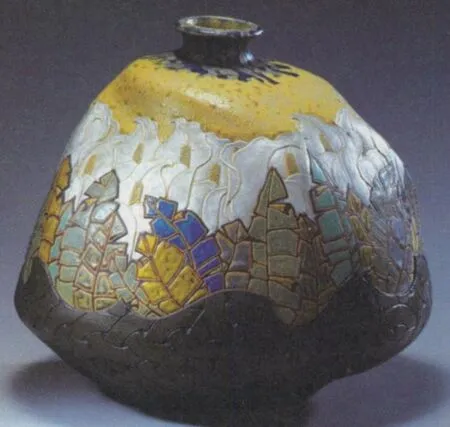

随着人们物质条件水平逐渐提高,除“实用”的范畴外,“审美”的比重日益提高。现代陶艺中出现了很多不具备实用功能的陈设器物,它们不具备日常生活使用器皿的特征,更多的是观赏性的居家陈设艺术品。甚至用于大体量的室外陈设。漆陶工艺改善了传统漆器,因胎体材质可塑性小而造型单一的境况,又因为陶泥的“韧性”优于瓷泥,可塑性强,较易得到想要的造型效果。陈设漆陶大多采用陶泥为胎体,是在传统漆陶技艺的基础上发展起来的与现代艺术融合的产物。运用多种装饰技法,注重体现两种工艺的审美性和独特艺术语言的表达(见图18、19)。

图18 Fig.18

图19 Fig.19

3.3 陶胎漆器和现代漆陶

陶胎漆器是指在已经成型的陶器表面进行髹漆装饰,是现代陶瓷和漆器工艺结合的一种艺术形式。它与现代漆陶艺术的区别在于器物通身用漆料进行装饰,陶瓷材料只是作为造型基础,陶瓷艺术语言的特点很大程度被髹漆装饰掩盖,没有凸显出陶瓷工艺的装饰美和材料美,不具备独立的装饰表现力,只是作为髹漆艺术语言表现的一个载体。从专业上划分,并不是结合陶瓷和漆器两种工艺技法相互融合的创作形式,有明显的主次区分。如运用陶艺拉坯的技法成型,形体线条转折富有现代感;整体用红绿两种色彩对比强烈的大漆作为装饰肌理的用色,像两种强大的力量在对抗,具有很强的表现张力和视觉冲击力,充分展现了漆料光亮绚烂的材质美(见图20)。

现代漆陶艺术,是一个新锐的名词。在已经烧成的陶胎表面进行局部髹漆,不同于陶胎漆器,漆陶在表现髹漆装饰工艺的同时,也展现了陶瓷的造型、技法、材质等工艺特点。通过作者对两种材质的体验了解,融合陶艺和漆艺的材质装饰特点,用自身的理解展现出来的独特的艺术语言。这种表现形式需要作者对陶瓷的泥性、装饰技法和髹漆的肌理效果、装饰材料运用有一定的了解。因为坯体在上漆过程中厚度有所增加,因此会根据作者需要的装饰效果,在坯体表面上漆的部分,剔除一定的高度。以便于漆面与胎体表面整体厚度达到一致或漆面低于胎体表面的效果,如采用手工捏塑的方法制成陶罐的胎体,展现了泥土自然的韵律,是其他材质胎底所不具备的,底部用陶瓷雕刻的装饰技法刻画出编织叠压的视觉效果,与大漆绘成的田野形成鲜明的对比(见图21)。

图20 Fig.20

图21 Fig.21

4 现代漆陶工艺的现状与发展

4.1 现代漆陶的现状

随着经济文化全球化发展,不同国家之间艺术文化交流处于上升阶段,来自各国的漆陶艺术爱好者时常齐聚作品交流大会,探讨交流个人对漆陶艺术的解读和想法。为艺术家酝酿独特的个人艺术语言提供了平台,推动漆陶艺术这一历史悠久的工艺再次平稳发展。综合材料装饰日益得到人们的关注和认可,对于跨工艺的漆陶艺术并无“陶”与“漆”的主次之分,旨在融合二者工艺技法、装饰材料、肌理效果等诸多方面的特色,共同运用于作品的艺术创作。现代漆陶艺术在中国台湾地区、日本、韩国等国家有所发展。但整体的探索研究经验尚浅,仍处于摸索阶段,缺乏优秀钻研的创新型人才。尽管现代艺术的发展推动了漆陶工艺再次回到正轨,但现代的漆陶器仍然不能与漆器和陶器的辉煌相提并论。只能作为其部分内容而发展壮大。

4.2 现代漆陶工艺的发展

两种工艺之间存在工艺壁垒,需要大量的沟通学习,才能有效的保留两种工艺材料的美感,相互融合促进。大多陶艺家和漆艺家专注于一种材料的创作学习,鲜少有跨材料融合的尝试研究。这需要有创新的思维和信心,了解两种工艺的特点优势互补,使作品更具表现张力。这个过程需要克服两种媒介材料的局限性有机结合,因此整体工艺技术难度增加。现代漆陶工艺的发展要顺应时代潮流,积极创新创造富有生活气息和鲜明的时代特点的器物。在造型上多吸收人体工程学内容,提升用户使用的舒适度;在装饰上可以借鉴平面构成点线面的整体效果运用;在工艺技法上,除了传承创新已有的精华部分内容,还要多尝试与其他工艺结合多元化发展。