树盘覆盖对油茶细根生长动态和垂直分布的影响

2019-09-05刘俊萍左继林王翰琨王振丽胡冬南

刘俊萍 ,左继林 ,秦 健 ,闫 梦 ,程 离 ,王翰琨 ,王振丽 ,胡冬南

(1.江西农业大学 林学院,江西省森林培育重点试验室,江西 南昌 330045;2.江西省林业科学院,江西 南昌 330032)

油茶Camellia oleifera是山茶科山茶属的灌木或小乔木,是我国特有的木本食用油料树种[1]。覆盖技术作为一项大面积推广的田间管理技术,能够有效地改善土壤水热状况,提高土壤的理化性质[2-4]。田日昌等[5]认为,稻草、茶壳吸水且保水,对油茶的保墒效果较好,王玉娟等[6]研究发现油茶林地覆稻草后土壤理化性状均优于对照,土壤水分含量、土壤壌养分质量分数及微生物数量显著提高,沈必满等[7]对油茶幼林进行地膜覆盖与不覆盖对其生长量情况进行分析比较,发现地膜覆盖有利于油茶的高生长和提高成活率。相关学者在覆盖上的研究多集中在对土壤理化性质以及作物产量的影响上,而对植物细根影响的研究较少,尤其是利用微根管动态检测技术研究覆盖对油茶细根的影响还处于空白状态。

根系是地下生物的重要组成部分,在植物生长过程中起到关键性作用,是植物与土壤环境接触的重要界面,它能够直接通过自身的调节,增强植物的生存能力[8-10]。林木细根(直径小于2 mm)作为地下部分的主要生产者,是吸收养分和水分的主要器官[11],植物根系形态具有很强的可塑性,易受土壤环境的影响,同时根系形态的变化也改变根系对养分和水分的吸收,进而影响植物地上部分的生长。细根吸收土壤中的水分、养分来供应油茶地上部分的生长,对林木的生长发育及产量起着举足轻重的作用。本研究选取了生产实践中常用的4种覆盖材料,通过比较不同的覆盖处理对油茶细根生长指标的影响,揭示不同覆盖处理下油茶细根生长的季节动态和空间分布动态特征,并对比其规律异同,为深入研究、完善油茶高效栽培管理措施以及促进油茶可持续增产提供一定理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况和试验材料

试验地位于江西省宜春市袁州区西村镇,典型亚热带季风气候,是油茶的适生区和主产区。该地区年降水量1 595.8 mm,年平均温度16.4 ℃,土壤为红壤。试验地面积为720 m2,油茶林种植密度为2 m×3 m,大约有120株油茶。该试验地地势平缓,土壤基本养分含量如下:有机质12.65 g·kg-1,硝态氮 4.37 mg·kg-1,铵态氮 69.81 mg·kg-1,有效磷 7.02 mg·kg-1,速效钾 93.73 mg·kg-1,土壤 pH 值4.76。该基地土壤脱硅富铝化较严重而致土壤酸性较强,由于基地长期施肥的缘故该基地土壤有机质较高。供试材料为2011年种植的高产无性系‘长林4号’油茶林,平均株高、冠幅以及地径分别为180 cm、147 cm、50 mm。

1.2 试验设计

2015年6月对油茶林地进行了树盘覆盖,单株油茶树盘覆盖面积为2 m×2 m。设置了对照、黑地膜、花生秆+稻草、生态膜以及油茶壳共5个处理。各处理养分管理一致,具体处理内容见表1。2016年2月从每个处理中选取6株长势均一、无病虫害的油茶,参照 Johnson等[12]介绍的方法,与树干距离约30 cm处,按同一方向与地面呈45°角埋设微根管并编号,共埋设30根微根管。微根管(长90 cm,外径5.5 cm,内径5.0 cm)与地面呈45°角,露出地面约33 cm,垂直观测距离约40 cm。安装完微根管后将管口用盖子密封好,避免雨水进入管子里,造成对 BTC 探头的损坏,并对露出地面部分进行喷漆处理。为减少管的安装造成对根生长的影响,使管与土壤达到良好的接触,在微根管安装近1 a后进行数据采集[13-15]。

表1 试验处理Table1 Test treatment

1.3 测定的指标与方法

采用BTC图像采集系统(美国Bartz技术公司生产)进行图像的采集,观测窗面积为1.8 cm×1.4 cm,每次每个微根管可收集40张图片,可观测0 ~ 40 cm土层的油茶细根。从2016年2月到2017年12月,每月月底采集一次细根图像,共取样11次。用WinRHIZOTron图像分析软件对所采集的图像进行描根处理,根据图像采集时间、微根管号、观测框位置、细根编号等建立细根数据库[16-17]。

本研究所采用的主要细根指标为总根尖数、总表面积、平均直径、根长密度以及根表面积密度,以下均分别以TRT、TSA、ARD、RLD以及RSAD简称。本研究以根长密度和根表面积密度作为基本参数[18-19],其计算公式如下[20]:

式(1)~(2)中,RL(mm)为观测窗中观测到的细根根长,RSA为观测窗中观测到的细根表面积,A(cm2)为观测窗面积。由于本研究侧重于对油茶细根现存量的分析,所以本研究中所有细根指标均以观测到的活根为依据。DOF(cm)为田间深度,本研究中的DOF取0.2 cm[20]。

1.4 数据统计分析与图表绘制

用Microsoft Excel 2013对描根后的数据进行整合,采用IBM Statistcis SPSS 20.0软件对重要的细根生长指标进行统计分析,以其中的Dunca法进行多重比较。用单因素方差分析对不同覆盖处理下不同土层的油茶细根生长指标是否具有显著差异进行检验,并对其进行重复测量方差分析,从而比较不同覆盖处理下油茶细根的生长动态以及空间分布差异。并用Origin 8.1制图软件对相关重要指标进行图表绘制。

2 结果与分析

2.1 不同覆盖处理对油茶细根生长动态的影响

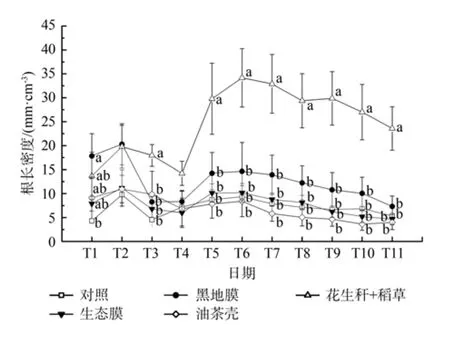

图1和图2所示分别为2017年2—12月不同覆盖处理下油茶细根根长密度(RLD)和根表面积密度(RSAD)的年生长动态。T1~T11表示从第1次到第11次的观测日期。由图1可知,各处理的RLD与RSAD在观测期内整体呈双峰曲线,3月与6—7月为其峰值时期。黑地膜处理的RLD与RSAD在2月显著大于对照处理,在3月出现峰值和最大值。5—12月,黑地膜处理的RLD与RSAD上升后缓慢下降。花生秆+稻草处理的RLD与RSAD从5月开始急剧上升,于7月出现峰值,后缓慢下降。在2017年后半年,花生秆+稻草处理的RLD与RSAD远远大于其它处理,其差异性达到显著水平(P<0.05)。

图1 根长密度的动态变化Fig.1 Dynamic changes of root length density

2.2 不同覆盖处理对油茶细根垂直分布的影响

图2 根表面积密度的动态变化Fig.2 Dynamic changes of root surface area density

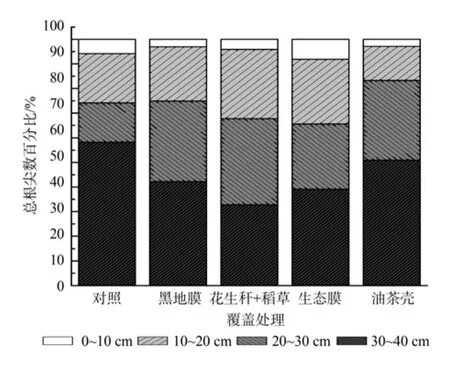

将0~40 cm土层的油茶细根分成了0~10、10~ 20、20~ 30、30~ 40 cm 共 4个 土层,图3~图5分别为不同覆盖处理下,油茶细根总根尖数(TRT)、总根长(TRL)以及总表面积(TSA)在不同土层的分布规律。如图3可知,对照处理下的TRT有58.24%分布在30~40 cm土层,15.93%分布在20~30 cm土层,20.00%分布在10~20 cm土层,仅5.83%分布在0~10 cm土层。与对照处理相比,黑地膜处理减少了0~10 cm与30~40 cm土层的TRT比例,在20~30 cm的比例增大到了32.73%。花生秆+稻草处理增大了10~20 cm与20~30 cm土层的TRT比例,而在30~40 cm土层的比例降至32.77%。生态膜处理降低了30~40 cm土层的TRT比例,而其它3个土层的比例均有所增大。油茶壳处理增大了20~30 cm土层的TRT比例,而其它3个土层的比例均较对照有所减小。

图3 总根尖数的空间分布规律Fig.3 Spatial distribution pattern of total root tips

如图4可知,对照处理下的TRL有61.22%分布在30~40 cm土层,14.80%分布在20~30 cm土层,18.50%分布在10~20 cm土层,仅5.47%分布在0~10 cm土层。黑地膜处理在20~30 cm的TRL比例达到了36.47%,其TRL在20~30 cm与30~40 cm这2个土层分布较均匀,在0~10 cm土层分布最少。花生秆+稻草处理在30~40 cm土层的TRL比例降至32.82%,这使得除0~10 cm土层外,其它3个土层的TRL分布较均匀。与对照处理相比,生态膜处理是唯一一个增大了TRL在0~10 cm土层比例的处理,该处理除了在30~40 cm土层的TRL比例降低了,在其它土层的比例较对照均有所提高。油茶壳处理的TRL在0~10 cm土层仅占2.65%,与对照处理相比,该处理减小了除20~30 cm土层的其它3个土层的TRL比例。

图4 总根长的空间分布规律Fig.4 Spatial distribution pattern of total root length

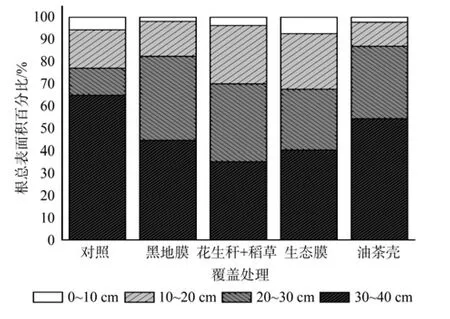

图5所示为各处理下TSA的空间分布规律。如图5可知,对照处理下的TSA在0~10 cm土层、10~20 cm土层、20~30 cm土层以及30~40 cm土层所占的比例分别为:5.66%、17.29%、12.21%以及64.84%。黑地膜处理的TSA在0~10 cm土层仅占1.86%,在30~40 cm土层的比例与对照相比亦有所下降,但在20~30 cm土层所占比例增大到了37.82%。花生秆+稻草处理和生态膜处理的TSA在除0~10 cm土层外的其它3个土层内所占比例较均匀,与对照处理比之,它们在30~40 cm土层均明显降低,分别为35.14%和40.25%;而这2个处理的TSA在20~30 cm所占的比例较对照处理均明显提高,分别为34.87%和27.36%。油茶壳处理的TSA在20~30 cm达到了32.65%,远大于对照,但其它3个土层的TSA比例均较对照有所下降。

图5 总表面积的空间分布规律Fig.5 Spatial distribution pattern of total root surface area

2.3 不同覆盖处理对不同土层油茶细根的影响

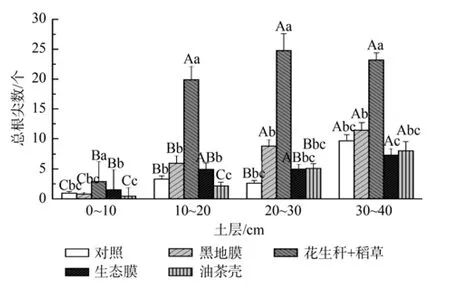

从图6可知,在0~10 cm土层中,花生秆+稻草处理的TRT显著大于其它4个处理,生态膜处理的TRT显著大于油茶壳处理。在10~20 cm土层中,花生秆+稻草处理的TRT显著大于其它4个处理,但其它处理间差异不显著。在20~30 cm土层与30~40 cm土层中,花生秆+稻草处理的TRT依然显著大于其它4个处理,但在20~30 cm土层,黑地膜处理的TRT显著大于对照,其它处理间无显著差异;而在30~40 cm土层中,黑地膜处理与对照差异不显著,却显著大于生态膜处理。

图6 不同土层总根尖数的差异Fig.6 Differences in total number of root tips in different soil layers

对照处理在30~40 cm土层中的TRT显著大于其它3个土层,在10~20 cm土层与20~30 cm土层的TRT显著大于0~10 cm土层。黑地膜处理在20~30 cm土层与30~40 cm土层中的TRT显著大于0~10 cm土层与10~20 cm土层,且在10~20 cm土层中的TRT显著大于0~10 cm土层。花生秆+稻草处理分布在0~10 cm土层的TRT显著小于其它3个土层,其它土层间差异不显著。生态膜处理的TRT虽表现为30~40 cm土层 > 20~30 cm土层和10~20 cm土层 > 0~10 cm土层,但除0~10 cm土层的TRT显著小于其它土层,其余各土层间差异不显著。油茶壳处理分布在30~40 cm土层中的TRT显著大于其它3个土层,分布在20~30 cm土层的TRT显著大于0~10 cm土层与10~20 cm土层。

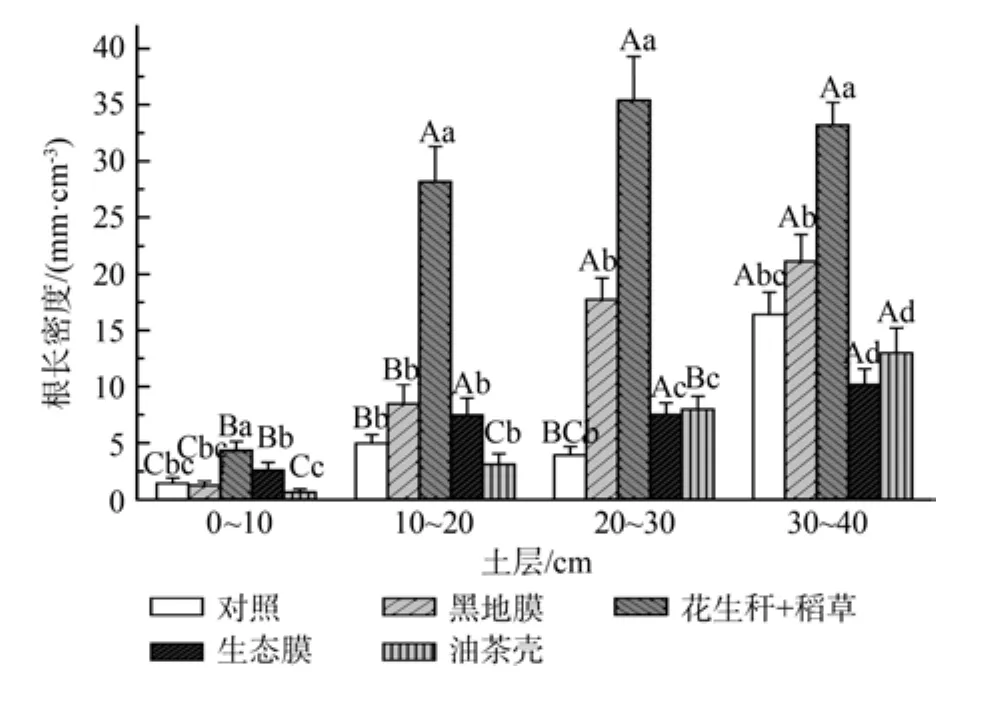

从图7可知,在0~10 cm土层中,花生秆+稻草处理的RLD显著大于其它4种处理,生态膜处理的RLD显著大于油茶壳处理。在10~20 cm土层中,花生秆+稻草处理的RLD显著大于其它4种处理,其它处理间无显著差异。在20~30 cm土层中,对照处理、生态膜处理以及油茶壳处理的RLD均显著小于黑地膜处理,且黑地膜处理显著小于花生秆+稻草处理。在30~40 cm土层中,花生秆+稻草处理对增大RLD的作用依然是最为显著的,其它处理间差异不显著。

图7 不同土层根长密度的差异Fig.7 Differences in root length density between different soil layers

对照处理在30~40 cm土层中的RLD显著大于其它3个土层,且在0~10 cm土层的RLD显著小于10~20 cm土层和20~30 cm土层。黑地膜处理在20~30 cm土层与30~40 cm土层的RLD显著大于0~10 cm土层与10~20 cm土层,且该处理在0~10 cm土层的RLD显著小于10~20 cm土层。花生秆+稻草处理与生态膜处理的RLD在除0~10 cm土层外的其它3个土层分布较平均,且在0~10 cm土层的RLD显著小于其它3个土层。油茶壳处理在的RLD在各土层中表现为:0~10 cm土层与10~20 cm土层 < 20~30 cm土层 < 30~40 cm土层,且差异显著。

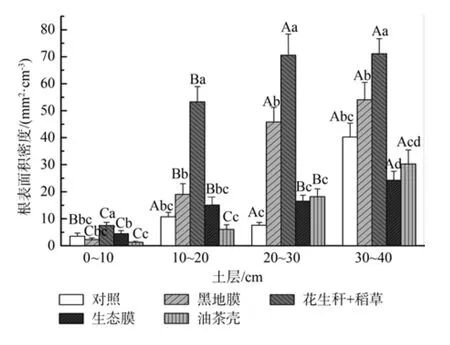

从图8可知,在0~10 cm土层中,花生秆+稻草处理的RSAD显著大于其它4种处理,且油茶壳处理的RSAD显著小于生态膜处理。在10~20 cm土层中,黑地膜处理的RSAD显著大于油茶壳处理,花生秆+稻草处理的RSAD最大,且其它处理比之差异显著。在20~30 cm土层与30~40 cm土层中,花生秆+稻草处理的RSAD依然显著大于其它处理,并且黑地膜处理的RSAD显著大于生态膜处理以及油茶壳处理。

图8 不同土层根表面积密度的差异Fig.8 Differences in root surface area density of different soil layers

对照处理在0~10 cm土层中的RSAD显著小于其它3个土层,但其它3个土层的RSAD差异不显著。黑地膜处理与花生秆+稻草处理的RSAD在各土层中表现为0~10 cm土层 < 10~20 cm土层 < 20~30 cm土层与30~40 cm土层,且差异显著。生态膜处理在0~10 cm土层的RSAD显著小于其它3个土层,且在10~20 cm土层与 20~30 cm土层的RSAD显著小于30~40 cm土层。油茶壳处理在0~10 cm土层与10~20 cm土层的RSAD显著小于其它2个土层,其中在30~40 cm土层的RSAD最大。

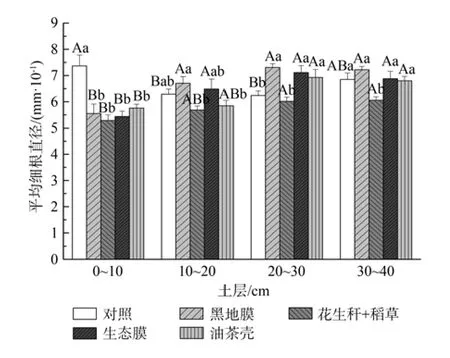

从图9可知,在0~10 cm土层中,对照处理的ARD显著大于其它处理,其它处理间无显著差异。在10~20 cm土层中,黑地膜处理的ARD显著大于花生秆+稻草处理和油茶壳处理。在20~30 cm土层中,黑地膜处理、生态膜处理以及油茶壳处理的ARD均显著大于对照处理和花生秆+稻草处理。在30~40 cm土层中,花生秆+稻草处理的ARD显著小于其它处理。

图9 不同土层平均直径的差异Fig.9 Difference in average diameter of different soil layers

对照处理下,0~10 cm土层的ARD显著大于10~20 cm土层与20~30 cm土层。黑地膜处理和生态膜处理下,0~10 cm土层的ARD显著小于其它3个土层,但其它土层间差异不显著。花生秆+稻草处理与油茶壳处理下,0~10 cm土层的ARD显著小于10~20 cm土层与20~30 cm土层。

3 结论与讨论

油茶细根的生长动态随季节变化,不同的覆盖处理下油茶细根现存量的变化基本一致,各处理的油茶细根根长密度和根表面积密度在观测期内整体呈双峰曲线变化,3月与6—7月为其峰值时期。但在不同的观测时期,不同覆盖处理对油茶细根根长密度和根表面积密度影响有所差异,这是因为覆盖材料的理化性质不一对细根的生长环境影响不同。地表覆盖直接改变了土壤的理化性质[21-23],从而影响了油茶细根的生长发育。本研究发现在3月之后,花生秆+稻草处理的油茶细根根长密度和根表面积密度都显著高于其它处理,这与习金根等[24]认为花生秸秆有利于菠萝根系生长的研究结果相似。2017年后半年,花生秆+稻草处理的油茶细根根长密度和根表面积密度远大于其它处理,一方面是因为该处理对调节土壤温度的效果优于其它处理,另一方面是因为花生秆和稻草属于养分添加型覆盖材料,有利于土壤养分的积累[25-28]。黑地膜处理下的油茶细根根长密度和根表面积密度在3月出现峰值和最大值,这可能是因为黑地膜这种材料透光率低,能够降低土温的日变化幅度[29-31],从而有助于促进油茶抽梢期细根的正常生长,并且增大其现存量。

油茶为轴状根型深根性树种,其根系几乎集中在0~40 cm深的土层中[32]。细根的空间结构是反映地下部分协调生长的重要指标,植物在不同的土层深度呈现不同的根系形态和数量。多数研究表明,植物的根长密度、根表面积以及生物量等根系参数一般都随着土层深度的增加而下降[33-35];而本研究发现,不管是哪种覆盖处理,油茶细根在土壤最表层(0~10 cm)分布最少,在深土层(30~40 cm)分布最多,这与油茶自身根系的生物学特性相关。本研究亦发现不同的覆盖处理对不同土层的油茶细根现存量影响有异;与对照相比,花生秆+稻草处理增加了总根尖数、总根长以及根总表面积在10~20 cm土层和20~30 cm土层的比例,这可能是因为该处理显著增加了这两个土层的土壤养分含量。黑地膜作为一种调节土温的覆盖材料[32,36],此作用尤其体现在20~30 cm土层,因此黑地膜覆盖之后油茶细根现存量在20~30 cm土层的比例大大增加。4种覆盖处理均使得油茶细根现存量在30~40 cm土层的分布比例较对照有所下降,而在20~30 cm土层的比例均有所增加,这说明覆盖这种保墒措施对改善20~30 cm土层的土壤水分、养分以及温度等影响细根生长的环境因子的作用较为显著。

王新新等[37-38]在覆盖对油茶树体养分影响的研究中表明,花生秆+稻草覆盖、黑地膜覆盖这两个处理有助于油茶树体养分的积累,本研究亦发现不管是在哪个土层,花生秆+稻草处理对增大油茶细根现存量的作用均最为显著。生态膜处理对0~10 cm土层的细根现存量促进作用相对其它土层较大,而黑地膜处理对10~40 cm土层的细根现存量有较大的促进作用。0~10 cm土层中的油茶细根直径经4种覆盖处理下都较对照处理有所减小,这可能是因为该处理增加了该土层小直径细根数量,而致平均直径有所下降。由于花生秆+稻草处理大量增加了各土层径级较小的细根数量,使得其在10~40 cm土层的细根平均直径都显著低于其它处理。

综上所述,3月和6—7月是油茶细根生长旺期,花生秆+稻草处理对油茶细根现存量的促进作用在油茶的整个生育期整体表现最佳,黑地膜次之。4种覆盖处理均使得油茶细根现存量在30~40 cm土层的分布比例较对照有所下降,而在20~30 cm土层的比例均有所增加。4 种覆盖措施在促进油茶林地不同季节不同土层的细根现存量各具优点,以花生秆+稻草处理和黑地膜处理表现较为突出,可将花生秆、稻草等有机覆盖材料结合黑地膜应用到生产实践中。本研究揭示了不同覆盖处理下油茶细根的时空分布动态,但影响细根生长和垂直分布的环境因素还需进一步深入研究。