跨文化交往中入境旅游者外显态度与隐性偏见的实验比较

2019-09-04王洁洁

王洁洁

[摘 要]旅游中的跨文化主客交往现象是旅游地理学与旅游者行为学的重要研究内容之一,一直被学术界所关注。文章通过群体态度语意差别量表调查法考察入境旅游者对东道主的外显态度,通过语言偏见测量法发现入境旅游者对东道主的隐性偏见,在此基础上采用双向指示种分析、均值比较、T检验、方差分析、皮尔逊相关分析等方法比较入境旅游者外显态度、隐性偏见之间的差异性和关联性及其受社会人口统计特征的影响。研究结论显示,根据外显态度的不同,入境旅游者可以分为显性尊敬型旅游者、显性友好型旅游者、显性中间型旅游者和显性偏见型旅游者等类型;语言的“抽象-具体”差异作为隐性偏见的外化表征,可以反映出来华入境旅游者对内、外群体的不同态度;性别、年龄、受教育程度、来华次数等因素令游客在外显态度和隐性偏见及二者相关关系上表现出了各自的差异性。来华入境旅游者对中国人具有双重态度,表现为显性积极态度的策略性表达和隐性消极偏见的策略性藏匿。

[关键词]主客交往;外显态度;隐性偏见;语言偏见测量法

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2019)08-0040-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2019.08.009

引言

随着全球化进程的加快,国际交流更加频繁。国际旅游作为推动民间文化交往、促进民众感情交流的重要载体,不仅为世界经济注入活力,还对国际外交关系格局施加影响[1],民间层面的文化交流与相互理解是国际旅游发挥经济与政治效应的底层基础[2]。国际旅游活动中最重要的特征是行为的“跨文化”性,入境旅游者与东道主之间无疑会在语言表达、饮食行为、生活习俗、思维方式和价值取向等多个方面形成冲突[3-4]。相较于移民者、旅居者,国际旅游者在别国的访问时间要短暂的多,不易完全沉浸在异域文化中,难以获得良好的文化适应与文化认同[5-6]。他们在本土国家环境下形成的价值观念和行为方式受到东道国文化的挑战,在旅游中所呈现的文化冲突会更加强烈和典型[7]。国际旅游者不能与东道国居民进行长期社会交往,甚至不会产生理解异国文化的欲望,而东道国居民往往也缺乏适应国际旅游者文化需要的意愿,不同文化群体之间的冲突更易产生 [8]。已有研究也表明,在不同文化群体交往中,人们常常表现出“内-外群体效应”,即在对人类行为进行态度评价时,会更包容内群体,而对外群体存在偏见 [9-10]。

人们对他人所持有的态度评价有两种形态,分别是外显态度(explicit attitude)和内隐态度(implicit attitude)[11]。外显态度容易被人们意识和承认,且极易受到社会赞许效应的影响;内隐态度是无意识中自动激活的态度,且不易改变并能保持稳定。人们对外群体的态度评价往往是复杂且矛盾的,常有着以隐性偏见为代表的内隐态度[12]。换言之,一般情况下人们对外群体的外显态度是友好、平等的,且是公开承认的,但在内心却隐藏着并非敌意的厌恶、回避等态度。在全球化或跨文化的宏观视野当中,入境旅游者群体与东道国居民群体之间往往会形成复杂的相互态度[13-14]。这种旅游跨文化行为中的主客交往一般不会产生冲突强烈的显性偏见,但隐性偏见却可能深刻且不易察觉地影响着入境旅游者的旅游体验、满意度以及重游和推荐意愿[2]。基于旅游主客交往中跨文化群体间偏见的复杂性和隐蔽性,引发出中国语境下的两组问题:(1)来华入境旅游者对内、外群体的态度是否不同?(2)来华入境旅游者是否存在对中国人的隐性偏见?其对中国人的外显态度如何?不同社会人口统计特征的入境旅游者在外显态度与隐性偏见上是否存在差异性?对这一系列问题的解答将为我国旅游理论界提供一个探索性的实验研究视角,同时研究结果也会引起我国旅游地经营管理者的正视与关注。

1 研究基础

1.1 旅游跨文化主客交往的态度

1963年Nunez发表第一篇旅游主客交往的文章[15],国外人类学者和社会学者从此开始了此领域的研究,而我国学者较之晚了约30年。除理论[16-17]、模型[18]外,旅游跨文化主客交往的研究内容集中在主客交往前因(即主客交往意愿影响因素[19])、主客交往过程(即主客交往情景[20-21])和主客交往后果(包括主客交往效應[22-23]、主客交往满意度[24])3个层面。其中,主客交往后果中被研究最多的是主客交往导致的旅游者与东道主之间的相互态度[25-26]。

在旅游跨文化交往的相互态度研究中,多数学者从东道主的角度分析旅游地居民对旅游活动和旅游者的态度变化[27-28],而从旅游者角度考察其对东道主态度的学者相对较少。杜江、张辉等发现中国出境游客始终对旅游地居民持一种友好和尊重的态度[29]。Pearce认为主客交往不会改变游客的态度,只会强化之前的态度[30]。Amir和Cook分别提出了旅游者的交往态度发生变化需要一定的前提条件[31-32],然而在旅游跨文化主客交往中往往很难实现这些条件,也就是说,主客之间对彼此的态度较难改变。与此观点不同,Griffiths和Sharpley认为旅游主客之间的态度关系是动态的[33]。Welds和Dukes比较了旅游者在旅游前后的态度变化方向、强度及与体验的关系[34]。Anastasopoulos运用分组实验法调查到访土耳其的游客的态度变化情况[35]。Pizam等认为旅游跨文化主客交往能够加强双方的理解和尊重,并减少不同文化之间的偏见,但交往强度是影响主客交往后果的重要因素[36]。Luo等发现主客交往中的感知对态度评价起到中介作用[37]。张宏梅和陆林也发现密切的主客交往能够对旅游者态度中的认知和情感部分产生正向影响作用[6]。不同学者对旅游跨文化主客交往是否会改善游客态度存在争议,这一方面与旅游者类型[38]、旅行社安排[39]、文化距离[40]、交往强度[31]的差异有关,另一方面可能是一些学者忽视了跨文化群体间存在着的隐蔽性偏见差异。也就是说,态度是一个笼统的整体概念,其内部可以细分为不同的维度。如果将态度细分,分别考察和比较外显态度和隐性偏见,或许能够使得旅游者的真实心理表现更加清晰。对国内外文献的梳理发现,关于旅游者对东道主态度方面的研究成果不多,在旅游主客交往态度的形态类型方面,学者们很少关注隐性偏见的存在,更鲜有对外显态度和隐性偏见的比较研究。

1.2 偏见

“偏见”在英文中对应的词汇是prejudice和bias,两者既有相同之处,也有不同之处,但其涵义都是负面的。汉语中“偏见”最早出现在《汉书·匈奴传赞》中,表示“片面的看法”。偏见是指对某一社会群体及其成员的一种不公正态度[41],中英文内涵都是负面的、消极的。偏见被学术界关注始于20世纪20年代的社会心理学研究,之后逐步扩展到跨文化传播和族群关系领域;在我国,心理学者也在近10年开始了此方面的研究。国内外有关偏见的研究主要包括偏见的形成原因(认知性根源[42]、动机性根源[43]和社会性根源[44])、偏见的控制与消除[45]、偏见的形式[46]及相关影响因素[47]。

在关于偏见的形式方面,学者们发现人们对于同一个对象会产生不同的显性偏见(overt prejudice)和隐性偏见(covert prejudice)。在以往跨文化交往态度的研究中,显性偏见得到的研究较多,隐性偏见受到的关注较少。显性偏见能够被人们所承认,是可以经过有意识的思维控制的。在平等主义观念的影响下,人们为了规避由于公开表达偏见而受到的社会压力,往往会有意克制显性偏见的表达,但是隐性偏见却是自发和无意识的。由于隐性偏见的无意识性,所以很多人认识到了偏见是不合理、不道德的,但却没有意识到自己对外群体抱有隐性偏见。尤其在群体交往中,人们具有保护内群体的倾向,因此对内群体成员和外群体成员会产生不同的心理期待,期待内群体的行为是积极、正面的,期待外群体的行为是消极、负面的[48]。

不同学者也对造成隐性偏见的可能影响因素给出了不同视角的解释。Fazio发现被试面对敏感问题会修饰、调整自己的外显态度,但内隐态度却因为无法被其所意识而表现出来[49]。Plant和Devine从被试的内、外部动机角度进行分析,认为拥有内部动机的人们发自心底地赞同平等观念,其外在和内在的态度都不存在偏见;而拥有外部动机的人们则是为了获得或避免外在积极或消极评价采取精细加工行为,其存在偏见,并对偏见进行了隐藏[50]。Reid等证实了种族群体之间的显性偏见与隐性偏见在性别方面具有区别,发现女性比男性的隐性偏見更强烈[51]。Werkman等探讨了年龄的差异影响,得到隐性偏见在青少年中随年龄的增长而上升的结论[52]。在旅游主客交往研究中,社会人口统计特征也是不容忽视的重要影响因素[53]。性别、年龄和受教育程度等个体因素的不同,会引起旅游主客交往意愿、交往效应的差异[54],但学者没有进一步探究社会人口统计特征是否会造成显性态度与隐性偏见的不同。

1.3 内隐态度测量方法

由于跨文化交往中偏见的复杂性和隐蔽性,这要求对其测量方法要具有良好的效度和信度。在考察旅游者真实态度时,如果直接询问被试对某一问题的态度,往往很难获得其真实的想法,传统的瑟斯顿等距量表、李克特量表等问卷调查方法受到了质疑。有学者通过测定被试的瞳孔扩张、心率速度、皮电反应和面部肌肉图等生理反应来获得。尽管这些方法更为客观、准确,但却对实验仪器、实验条件和实验环境有非常高的要求,这不利于研究的应用和普及。目前,在社会认知心理学领域中,学者们较为广泛接受的方法是内隐联结测验,其采用的是一种计算机化的辨别分类任务,以“反应时”为指标,通过对目标词和属性词之间的自动化联系的评估,进而对个体的内隐态度进行间接测量[55]。然而,也有学者对这种方法提出异议,并认为内隐联想测验缺少合理的效度[56],也就是说,测验数据反应的不是内隐态度,而是作业的难度[57]。在此情况下,对内隐态度中的隐性偏见的测量,语言偏见测量法不失为一种合适的方法。

语言结构是人类思维结构的一种反应,即表达偏见的语言形式往往关联着人们内心的偏见思维。人们对内、外群体的思维认识也会间接地表达为不同的语言特征。Semin和Fiedler [58-59]提出的语言范畴模式是较早探讨语言与心理之间关系的。他们发现人们倾向于用抽象度高的词汇表述内群体的正面行为或外群体的负面行为,而且越抽象的词汇越有长期、稳定和普遍的特性。在此基础上,Maass[60-61]提出群体间语言偏见理论,并认为对于同一个行为而言,如果其是正面的,人们倾向于对内群体成员采用抽象的词汇描述,对外群体成员采用具体的词汇描述;如果其是负面的,人们倾向于对内群体成员采用具体的词汇描述,对外群体成员采用抽象的词汇描述。这种对内、外群体同一行为所采用的语言“抽象-具体”描述差异就是人们隐性偏见的外化表征。

语言偏见测量法不针对词汇的字面含义,而关注词汇的类别功能属性。它根据词语从具体到抽象的不同程度,将词汇分为4种类型:描述性动作动词(descriptive action verbs, DAVs)、阐释性动作动词(interpretive action verbs, IAVs)、状态动词(state verbs, SVs)和形容词(adjectives, Adjs)。描述性动作动词具有具体、可观察、无意义等特征,如亲吻、察看和奔跑等词汇。阐释性动作动词仍指某一具体行为,但相比描述性动作动词拥有一定的阐释性和意义,如冒犯、欺骗和威胁等。状态动词具有持久性状态,但没有动作行为的起始终结,如爱慕、崇拜和嫉妒等。形容词具有最高等级的抽象性和解释性特征,如诚实的、可靠的、创造性的等。人们在描述内部或外部群体行为时所采用的不同抽象程度的词汇揭示着其对内、外群体的内隐态度。

2 研究设计与分析方法

2.1 实验调查设计

本研究采用语言偏见测量法探究入境旅游者对中国人的隐性偏见,采用群体态度语意差别量表检验入境旅游者对中国人的外显态度。语言偏见测量法借鉴赵欣所使用的包含20个图片的新闻报道集[62],并根据原国家旅游局公布的《中国公民出国(境)旅游文明行为指南》1、人民网报道的《图解老外不文明行为》2、新华网发布的《盘点那些外国人在中国的不文明行为》1,由研究团队成员经过独立筛选、集中探讨的方式,并通过德尔菲法,选取国内外公民常有的、具有代表性的不文明行为图片。其中,为隐藏实验目的设置10个与实验无关的图片,剩余10个为考察语言偏见的图片,包括不排队、随地吐痰、践踏草坪、殴打他人、宠物扰人、高空掷物、在公众场所赤膊、在公共场所高声喧哗、拒绝给老幼病残孕让座、违反交通规则等负面行为。同时,为检验入境旅游者对内、外群体的态度差异,10张负面行为的图片中有5张是中国人面孔、5张是西方人面孔。每张图片下都有4个描述图片的话语,这些备选答案分别代表从具体到抽象的不同语言差异。例如,在践踏草坪图片下的4个描述词汇分别是:A. 坐在草坪上;B. 践踏草坪;C. 破坏环境;D. 没有道德。对从具体到抽象的选项,分别给予1、2、3、4的分值。考察入境旅游者对中国人外显态度,本研究在通过德尔菲法征询10位专家学者的建议后,采用了中国学者陈欣月等[64]在Wright等[65]量表基础上修正后的群体态度量表,删除了“信任-怀疑”“钦佩-厌恶”,剩下“温暖的-冷漠的”“积极的-消极的”“友好的-敌意的”“尊敬的-轻蔑的”等4组两极形容词。修正的主要原因是相较于一般其他群体之间的交往程度,入境旅游者与东道主的交往程度十分有限[54],较少出现信任、钦佩这类的态度。外显态度量表以语意差别5级评分形式要求被试选取两极形容词间从1到5的数字,代表其对中国人的外显态度,分数越高,外显态度越消极。本研究量表的Cronbachs α系数为0.88,说明量表信度良好。外显态度问卷还包括被试的性别、年龄、受教育程度、来华次数、国籍等社会人口统计特征,采用单一选项回答。之所以未采用显性偏见量表而采用群体态度量表与隐性偏见进行对比,其一是因为本研究的初衷是探查入境旅游者对内、外群体的态度差异,而非对内、外群体的偏见差异,并且旅游主客交往中一般不会出现普遍强烈的显性偏见。第二,由于显性偏见测量量表因类型群体不同而各异,而应用群体态度量表更具有包容性和操作性[63]。第三,群体态度量表测量的是积极/消极态度,这种消极态度尽管不等同于偏见,但二者却可以在一个层面上直接对比。因为学者们所界定和关注的偏见也主要是针对外群体的一种消极态度[66],Crandall就将偏见定义为具有消极性的群体态度[67],因此采用二者进行对比具有一定的可行性。

在调查实验和问卷量表的设计中,研究团队釆用“双翻”程序来保证语言的准确性。同时,邀请笔者所在单位的汉语言文学、英语语言文学、新闻学专业的教师对问卷进行了审查修订。在正式实验调查前,研究团队以本校30名外国留学生为对象进行了小规模预测试,并修改了量表中的个别细节,最终完成实验设计工作。

2.2 实验调查程序

研究团队分为两个小组于2017年7月中旬在北京、西安开展正式实验调查。具体地点分别为天安门广场、颐和园、慈恩寺(大雁塔)、陕西历史博物馆等景区。本研究以具有西方面孔的入境旅游者为对象,实验调查方法采用方便抽样,量表和问卷也由被试独立完成。为确保实验结果的信度和效度,需要对被试先进行隐性偏见测量,然后再进行外显态度调查。通过设置实施顺序,可以隐藏实验的真实目的。整个实验调查的程序为:首先,告知被试,调查目的是为了提高新闻报道质量,精确新闻语言的使用,提高新闻摄影的水平。其目的是隐藏实验的真实企图。其次,告知被试,由于时间紧迫,需要其在10分钟之内完成对所有新闻图片话语描述的选择。其目的是尽可能让被试以第一反应选择话语,以准确获取其内隐态度。最后,在完成隐性偏见调查后,由被试完成外显态度问卷。

2.3 被试构成

实验调查分别在北京、西安两地发出问卷100份,共获得200份问卷。剔除不符合逻辑和未完成填写的无效问卷,最终得到175份有效问卷,其中,北京89份,西安86份,总有效率达87.5%。在有效问卷样本中,男性占总样本量的52.57%,女性占47.43%,男性数量略高于女性。年龄以25~44岁之间的青壮年入境旅游者为主(占总量的39.43%),45~64岁之间的旅游者占总量的28.57%,15~24岁之间的青少年旅游者占总量的19.43%,65岁及以上的入境旅游者只占总量的12.57%。在受教育程度上,以占到样本总量41.71%的大专和本科为首,其次为高中及以下(28.57%)、硕士(19.43%)和博士(10.29%)。首次来华旅游的游客最多(69.14%),其次为2次(19.43%)和3次及以上(11.43%)。样本中的西方入境旅游者主要来自美国(36.5%)、俄罗斯(19.6%)、法国(13.1%)、澳大利亚(7.6%)和英国(6.4%)等国家。

2.4 分析方法

首先,以175个被试样本的外显态度指标为数据矩阵,运用双向指示种分析(two-way indicator species analysis, TWINSPAN)对样本进行类型划分。其次,以新闻图片报道中的内、外群体为自变量,以被试内隐态度为因变量,采用均值比较(mean)和配对样本T检验(paired-samples T test)考察被试对内、外群体的态度是否存在显著差异。最后,采用独立样本T检验(independent-samples T test)、单因素方差分析(one-way ANOVA)和皮尔逊相关分析(pearson correlation)检验不同社会人口统计特征的入境旅游者对中国人的外显态度与隐性偏见之间的差异和相关关系。

3 结果

3.1 被试对外群体的外显态度分类

聚类分析是常用的数量分类方法,但聚类分析难以将类间可能存在的梯度变化关系进行排序,而双向指示种分析可以把相似的样本归入一组,且把组排入反映不同梯度相互关系的树状结构等级系统中[68]。因此,本文借鉴程占红等采用TWINSPAN分类对旅游者类型划分的方法[69],通过WinTWINS软件,以外显态度问卷中的群体态度语意差别量表为指标,将175个样本对中国人态度的4个指标值组成175×4维的数据矩阵,该矩阵反应样本和指标间的关系,并以相互平均排序(reciprocal averaging,RA)轴作为分类基础,对数据进行相互平均排序,同时得到样本与指标的第一排序轴,分别用于样本分类和指标分类,最终划分为4个类型是显性尊敬型旅游者、显性友好型旅游者、显性中间型旅游者和显性偏见型旅游者(图1)。第1次划分的指标是“友好的-敌意的”和“尊敬的-轻蔑的”,第2次划分的指标是“积极的-消极的”,第3次划分的指标是“温暖的-冷漠的”。根据被试对外显态度指标的回答,通过计算平均值了解各类型入境旅游者对中国人的外显态度差异(表2)。显性尊敬型旅游者有71人(占总样本的40.6%),他们在各个指标上的均值皆为最高,说明其对中国人的外显态度最为正面,认为中国人是友好、受尊敬的。一般友好型和态度中间型旅游者分别有57人(32.6%)和31人(17.7%),前者的均值高于后者,他们都对中国人存在一定的友好度,但并无很好的尊敬感。偏见型旅游者最少,只有16人(9.1%),他们公开表达对中国人的负面态度。

3.2 被试对内、外群体的内隐态度对比

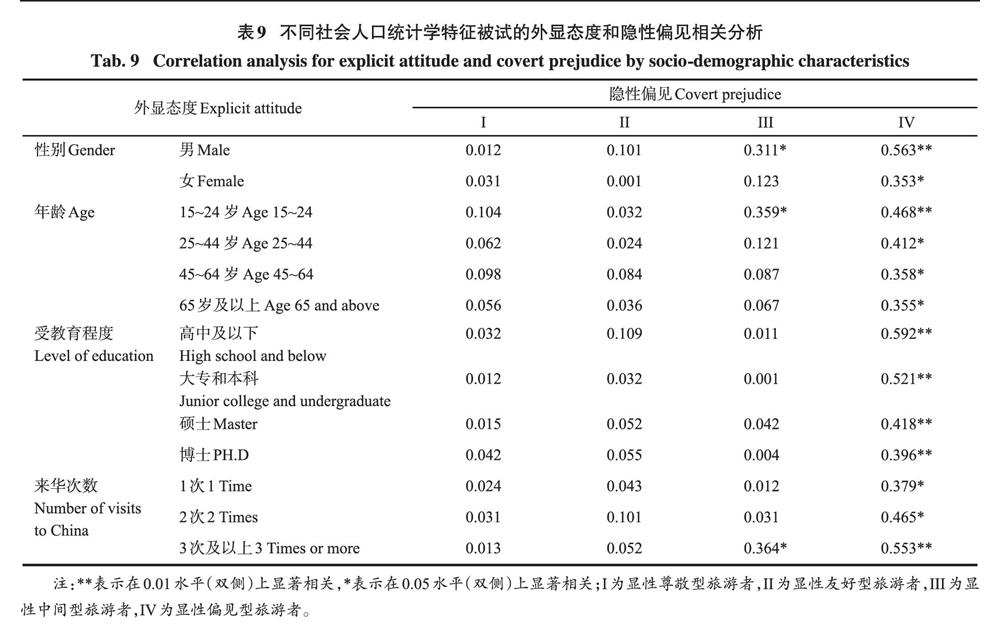

针对被试在语言偏见测量法中所选取词语的抽象程度,计算均值和标准差,研究结果显示入境旅游者对内群体和对中国人的内隐态度之间存在差异性。其中,入境旅游者对内群体所使用的词汇倾向于具体性(M=1.89),而对作为外群体的中国人所使用的词汇倾向于抽象性(M=3.11)。在此基础上,进一步采用配对样本T检验探究入境旅游者对内、外群体内隐态度的均值是否存在显著差异。结果显示,t=16.485,显著性水平为0.000(表3)。

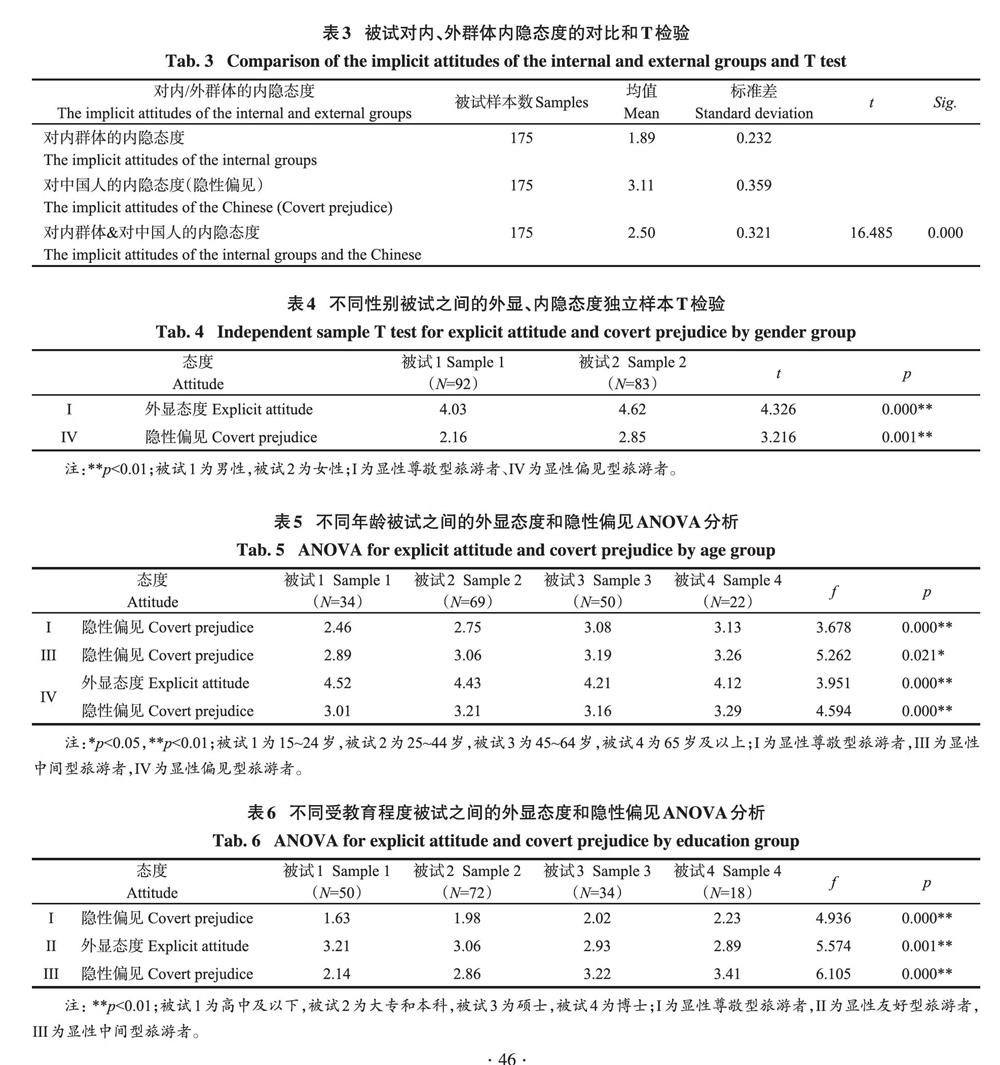

3.3 被试对外群体的外显态度和隐性偏见对比

通过对外显态度的分类,得到相应不同外显态度类型的入境旅游者隐性偏见,进而分析不同社会人口统计特征的入境旅游者对中国人的外显态度与隐性偏见之间的差异和相关关系。通过Shapiro-Wilk检验、Levene检验,得到Sig.值均大于0.05,说明下列各组数据均符合正态分布和方差齐性,可以进行独立样本T检验和方差分析。

3.3.1 不同性別被试之间的外显态度和隐性偏见比较