“黑户”的漫漫寻亲路

2019-09-03王瑞锋刘静贤

王瑞锋 刘静贤

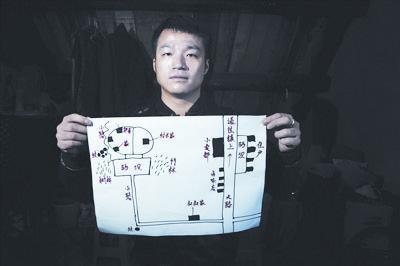

在王永福大约24岁的人生里,他一直都在寻找,一是想找到亲生父母,二是想找到他自己。他是一个丢失的孩子,幼时被人从家乡拐走,后来四处流浪,变成了“黑户”。这意味着,在中华人民共和国13.39亿的户籍人口中,王永福并不存在。

王永福不是一个孤独的个体。国内一家公益寻亲组织负责收集寻亲资料的志愿者刘恋(化名)统计,2017年仅是该公益组织就有160个寻亲人登记没有户口,2018年又增加了82个。“像王永福一样的寻亲者,他们70%以上都是因为被拐卖,之后又因为种种原因被遗弃而选择流浪,最终导致没有户口。”刘恋说。

尽管这些人失去自己的方式不尽相同,但面临的轨迹却完全一样——他们是“黑户”,没法上学,没法打工,没法买火车票,没法去银行存钱,没法办电话卡,没法去网吧上网,甚至不能合法结婚。一纸户籍将他们屏蔽于时代之外,他们像隐形人一样游走在社会规则的夹缝之中,生存艰难。

丢失的孩子,变成了没有户口的寻亲者

土屋,晒坝,一簇竹林,蜿蜒的小路,起伏的坟包,还有收藏各种石头的邻居村长。这是王永福关于家最后的记忆。

弄丢自己的那天,王永福记忆犹新。当时他大约8岁,因为淘气,酗酒的父亲拿着棍子撵他,奶奶护着,让他出门躲一躲,他爬上一趟公交车,被拉到了县城。他隐约记得县城名叫达县(今四川达州),他在游乐场待了一整天,夜里蜷在火车站邮局睡觉。第二天,一个带着几个小孩的大人叫醒他问,你怎么在这里睡觉,你家大人呢。“没大人,我自己跑出来的。”王永福对那人说。

那人领着王永福吃了饭,让他跟那几个小孩学,“你看他们做啥,你就做啥。”有时尚女子经过时,几个孩子就蹦起来拽女人的耳环或者项链,还有包。王永福也学着他们的样子,可他刚跳起来,就被警察抓住了。因为年龄太小,他很快被放了出來。

那人在派出所门口等他,把他带回家,还买了新衣服。翌日吃完早饭,王永福忽然意识模糊,昏睡过去。等醒过来时,他人已在广东深圳。

王永福回忆在深圳的日子,他和十几个孩子被锁在一栋两层楼房里。白天,两个男人带一个孩子出门,男人走左右,孩子夹中间,跟在行人后边,偷偷拉开他们的背包。王永福说,他们被要求一天偷2000元的东西,完不成任务的小孩会被皮带抽、扇巴掌,把架蚊香的铁片烧红,在双手上烙。至今,王永福两只手上的两块伤疤仍然清晰可见。

挨过几次暴打,王永福计划逃跑。半夜,他捡起床底下一块砖头,破门而逃。他边哭边跑,一个好心的女人看到他浑身是伤,把他带到了派出所。做完笔录,警察让他带路,把所有的孩子解救出来。王永福没有找到把他带到深圳的那个人,警察联系不到他的家人,只好把他送到了深圳市民政局救助站,后来又到了深圳市金平少年儿童助养中心。

今年大约40岁的杨海军,也是在公益组织平台上登记的寻亲者。他比王永福在年龄上大很多,两人却有着相同的遭遇。杨海军还记得,大约四五岁的时候他因为迷路,被一男一女带到饭馆吃炒菜,他同样昏睡过去,醒来后人已坐在火车上,他后来才知道自己到了安徽蚌埠。在养父母家,杨海军跑了十几次,被追回来打了十几次,柳条抽,棍子打,身上青一块紫一块。

而史小军的记忆,一开始就是空白。他被人发现时,已经在天津火车站饿了一天,他大约记得父母坐着火车把他带到这里,之后彼此失去了联系,直到一个男人用箩筐把他带到了河北霸州。起初刚到养父母家,他感受到了幸福,有好吃的,有新衣服穿,有大人抱着。可自打养父母生了亲生儿子之后,他便不受待见,是这个家庭多余的人。

“他(养父)要打我一顿,我会觉得他在乎我、疼我,我会好受点,不冷不热才最痛苦。”2019年3月6日,大约46岁的史小军躺在病床上恹恹地说。

“那个年代谁不想要个儿子。”史小军的养父史国强(化名)告诉记者,史小军是朋友从天津火车站捡来的,当时自己没有儿子,朋友就送给他了。后来我有了儿子了,我跟他说,我有亲生儿子了,你也这么大了,我不需要你了。”

吉林白山的张金宝,对亲生父母和自己的身世几乎一无所知,他刚懂事时,只是从养母口中得知他是别人的“种”。养父去世后,养母动辄打他,用挑柴火的铁钩抽,用炒菜的铁勺砸,抽耳光,手撕嘴。每次挨揍,张金宝就离家出走,直到七八岁,他终于跑了出来。

杨海军、史小军、张金宝跟王永福一样,他们都是没有户口的寻亲者。

大部分没有户口的寻亲者,成了半流浪的边缘人

2010年8月,王永福大约16岁的那一年,他从深圳的助养中心悄悄溜走,要去北京闯荡,“挣了钱,就去找爸妈。”他的闯荡,其实是在北京火车站捡瓶子等废品,一个月能挣三四百块钱。运气好的时候,他能捡到别人没吃几口的盒饭。一次在北京站出口的天桥下,两个男人喝啤酒,王永福过去捡酒瓶,一个男人对他说,以后别捡瓶子了,叫声师傅,跟着我混吧。

火车站有头戴小红帽的服务人员,专门帮乘客把行李运上站台。王永福和他的师傅也给乘客拉行李扛包,紧跟在真正的小红帽后面,一次收取10块钱扛包费。为了多挣钱,王永福和师傅还开发了“新业务”。王永福花几十块钱买了一个假警察徽章,有迟到的乘客想加塞过安检,他带着乘客,在安检员面前亮出证件,能骗过不少安检员。只要成功,他收取票面价格40%的费用,不成功不要钱。一天下来,他能挣一两百块钱,心满意足。

“黑户”问题,一度引起国家重视。国务院办公厅2015年12月下发《关于解决无户口人员登记户口问题的意见》,“禁止设立不符合户口登记规定的任何前置条件;全面解决无户口人员登记户口问题。”为了落实国务院的意见,2016年民政部与公安部门协作,着手解决事实收养人口落户。

《中国“黑户”群体调查》作者、北京师范大学中国收入分配研究院副院长万海远,认为这是有史以来“最坚决、无弹性”的文件,“解决无户口问题没有死角,但在具体操作上面临各种实际情况,需要逐一解决。”

万海远曾历时14个月,对15个省的1928个“黑户”样本进行调研。调研显示,“黑户”群体中60%以上是超生人员,其他还包括没有主动上户口、弃婴、未婚生育、相关证件丢失、户籍办理程序繁琐或基层部门不作为等多种原因导致的无户籍人员,“因为被拐卖、遗弃、流浪导致没有户口的,也是其中一部分,而且是目前解决户口最难的一部分。”万海远说。

霸州辛章乡策城二村村支书张名志给出了一个现实的问题,村里没有宅基地、土地分给史小军,他只能落到养父母名下,将来还涉及分家产,“能不能让他落户,需要村委村民开会商议,说白了,他没地没房,光棍一根,落到村里就是我们村的负担。”村支书说。

跟史小军的情况类似,警方也希望杨海军的户口落到养父母名下。近两年来,刘恋专门负责帮助解决杨海军的户口问题。“但养父母坚决不同意。”不但养父母不同意,连杨海军也不同意,“跟他们沒任何感情,想到的都是痛苦。”

而像王永福这种没有养父母、四处流浪的寻亲者,落户的困难更大。“因为四处流浪,没有固定居住地,无法确定身份信息,各地警方反馈,需要找到亲生父母才能落户。”刘恋说。这似乎又陷入一个悖论,“找到亲生父母,就可以办户口,可没有身份证出行不方便,怎么去找父母呢?”

2018年5月,万海远在对基层户籍管理人员的访谈中,也发现了实际执行中存在的问题。“比如流浪人员究竟应该登记在何处,不同户籍管理部门相互推诿,从而导致个体在实际上仍然无法登记。如果要登记,登记在哪、出生地和常住地等基本信息如何确定等,都是现实中碰到的难题。而且在实践中,哪个地方登记的这种情况越多,则哪个地方的管理责任和麻烦就越大。”

志愿者刘恋介绍,2017年11月,公益组织将160个没户口的寻亲者上报给公安相关部门,各地警方办理了90个寻亲者的户口,因各种原因还未办理的有33人,这其中包括杨海军和王永福,另有37人失联。2018年又上报了82个没户口的寻亲者,其中包括史小军和张金宝,至今仍在办理中。

史小军告诉记者,今年4月6日霸州辛章乡派出所户籍警已向他了解无户口的情况。

今年4月11日,公安部相关工作人员表示,目前全国“黑户”问题整体上已基本解决,随着民间公益寻亲组织“宝贝回家”随时发现无户口者,随时上报,公安机关及时解决,“有些无户口者被拐时年龄太小,找家需要一个过程,现在也不愿落到社会福利机构,因此解决

过程中还有一定的时间差。”所有开了头的故事都在等待结局。张金宝现在长春一家饭店炒菜,眼下,他正为健康证的事发愁,“我办个假身份证,再去办健康证,犯法不?”霸州的史小军提前出院了,他在村子里没有宅基地,也没有土地,只能借住在朋友的房子里。王永福去了上海,在一家游乐园门口倒卖门票。他改姓朱,跟着干姐姓。四川江油的杨海军,因没有户口,结不了婚,女朋友和他吵了多年。2019年1月17日,跟他一起生活10年之久的女朋友不辞而别。

(据《新京报》)