效果层级理论下的蚂蚁花呗创新一决策过程研究

2019-09-03常亦晨包甜甜

常亦晨 包甜甜

[摘要]近年来,网络购物消费的快速兴起带动了消费信贷行业的发展,支付宝在2015年顺势推出了蚂蚁花呗。这款线上线下消费领域通用的信贷产品,推出后很快就受到了人们的力捧,得到了快速的推广普及。本文基于麦奎尔的效果层级理论,结合问卷调查法对花呗的创新决策过程进行深入分析,以验证个体在花呗推广不同阶段的心理特征、认知发展过程。

[关键词】蚂蚁花呗 效果层级理论 创新-决策过程

一、蚂蚁花呗相关概念阐释

蚂蚁花呗是蚂蚁金服在2015年推出的一款信贷消费产品,它的功能跟信用卡相类似,这让每个花呗用户都充分享受到了这月花、下月还的超前消费快感。另一方面,针对逾期不还的用户,花呗会从中收取0.05%/天手续费。在2017年上半年,花呗开通了分期还款业务,根据3期、6期、12期这3种不同期限分别收取相应利息。目前花呗主要有三种应用场景:一是阿里巴巴麾下的淘宝天猫等大型电商,二是与其合作的美团、大众点评等线上平台,三是零售、餐饮、娱乐、医疗、教育业等线下的消费平台,到了2018年,花呗服务更是向金融业进发,与银行等金融机构达成了合作。

二、效果层级理论

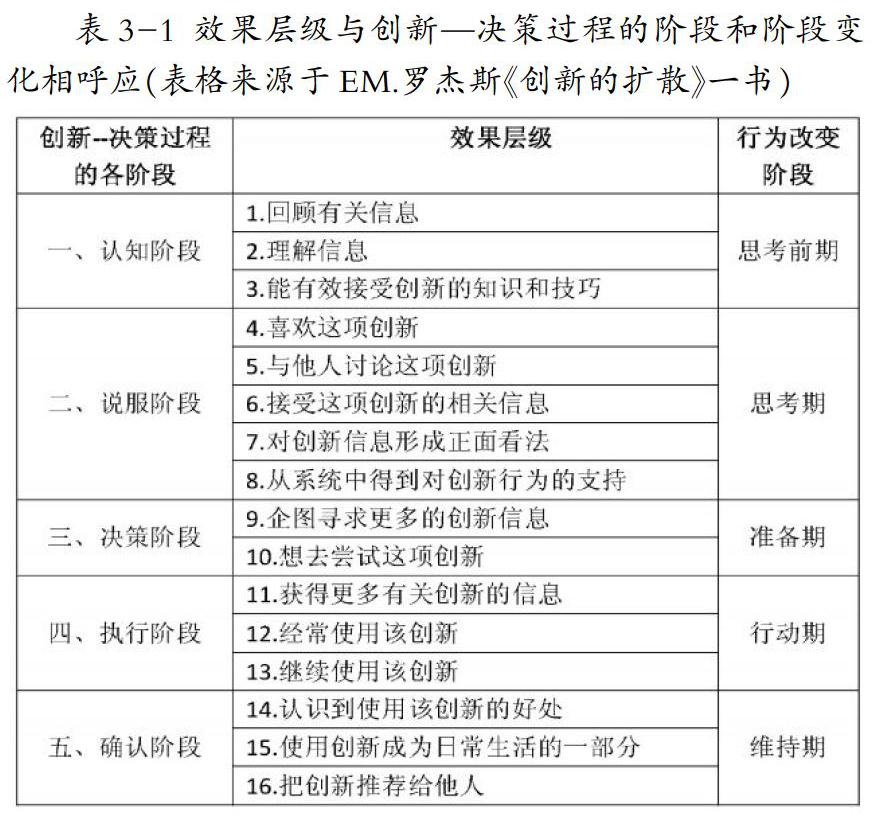

沟通效果的层级概念,是指个人从认知上的改变到外在行为改变所经历的阶段。[1]嗷果层级阶段和创新一决策过程的各阶段是相对应的(参见表3-1)。社会心理学者麦奎尔是第一位提出效果层级模式的人,现在这个理论已经广泛运用在沟通传播的研究领域。

三、蚂蚁花呗的创新一决策过程

创新一决策的过程是EM.罗杰斯在《创新的扩散》一书中提出的概念,创新一决策过程即一种新的思想、新事物或新风尚通过某种传播途径在社会体系中进行推广的过程。一个完整的创新决策过程包括五个阶段,第一阶段是认知阶段,即个体或组织知晓了创新的存在,并对创新有了一定了解。第二阶段是说服,即个体或组织对创新形成的态度,赞同或不赞同。第三是决策阶段,即个体或组织对采用还是拒绝创新做出抉择。第四是执行阶段,这是个人或组织将创新付诸实施的阶段。确认阶段是创新决策的最后一环节,此时采用者会对创新结果进行评估确认,并根据评估结果来决定是否继续使用该项创新。

同理,蚂蚁花呗的推广,不是一蹴而就的,也经历了五个阶段。本章把问卷调查法和创新扩散理论相结合,对花呗创新一决策过程进行研究。该问卷的问题均以研究对象——蚂蚁花呗为导向,结合罗杰斯和麦奎尔的《效果层级与创新-决策过程的阶段和阶段变化》表设计而来,如表3-1。笔者于线上随机发送问卷若干份,共回收有效问卷212份。

(一)认知阶段

认知是个体或组织对创新进行初步了解的阶段。罗杰斯认为,创新一决策过程是从认知阶段开始的,当个人或其他决策单位面对一项创新并了解了其功能时,认知阶段就开始了。[2]若受众在认知阶段没有获取充足的信息,则会导致创新遭到拒绝或者认知的终止。

由表3-2可知,对花呗非常了解和一般了解的人数,即对花呗有了一定认知程度的人数占比96.22%,可见人们对蚂蚁花呗的认知程度非常高,那么被调查者们都是从哪些渠道知道蚂蚁花呗的?从表3-3可以看到,大部分人都是从花呗自身的推广活动、广告和大众媒体这传播两个渠道知道花呗的,从人际关系渠道获知花呗的人占比很小,由此印证了,在创新一决策的认知阶段,大众传播的确比人际传播发挥着更加重要的作用。与此同时,花呗作为一款产品,它自身的推广活动和广告在人们对其的认知中产生的影响最为显著,如风靡全国的“扫一扫,领红包”的病毒式营销、推出花呗周卡时而打造的场景营销、魔性搞笑的短视频广告,这些不断出没的推广活动和广告营销,很快就让花呗在人群中混了个脸熟。

花呗在网络上的“走红”很大一部分原因在于它的魔性广告,不少看过花呗广告的网友都被这段视频洗脑,并深深地记住了它。花呗这一传播推广方法正印证了马尔科姆·格拉德威尔的附着力法则,即:有一些特别的方式能够使一条具有传染性的信息被人记住,只要在信息的措辞和表达上做一些简单的修改,就能在影响力上获得很大不同的效果。[3]花呗logo在短视频里面被设计成了一个鲜活生动的“小人儿”,这种广告设计使花呗对受众产生了一种神奇的附着力,深深印刻于受众的脑海里,并对受众产牛影响。

(二)说服阶段

受众对于创新有初步了解后,如果对该创新有了兴趣,则会对于创新的信息进行搜集,进一步的深入了解,从而形成赞同或不赞同的态度,即说服阶段。

调查问卷数据显示,在知道花呗后,有58.59%的人对于花呗相关信息進行了搜索查询,根据表显示,亲人、朋友、同事等熟人是被调查者们对花呗相关信息进行搜索或询问的主要渠道,即人际沟通是在说服阶段中发挥更为重要作用的传播渠道,产牛这种现象的原凶是:受众在面临着创新的不确定性、形成决意之前,需要他人的支持来确定自己对创新的态度恰当与否,被调查者同样如此,需要通过询问身边的同伴来支持其对花呗的态度,大众传播广泛传播的特性在说服阶段反倒成了劣势,因为其无法满足受众个性化的信息需求,所以能为受众提供个性化建议的人际沟通在说服阶段成了人们进一步了解花呗的首要渠道。

人际沟通中会产生沟通的同质性和异质性现象。同质性的概念最早由拉扎斯菲尔德和默顿提出,即沟通双方在学历、社会地位、生活环境、信仰等各方面背景上的相似程度,异质性与同质性的概念相对,即沟通个体之间的相异程度。花呗的创新说服阶段以人际沟通渠道为主,同样也会产生沟通的同质性和异质性情况,如身边的同事、朋友等人向我们介绍推荐花呗时,我们极有可能会对花呗的相关信息产生兴趣,这种沟通的有效性和共鸣感均来自于同质性,而当我们作为花呗用户,向长辈们推荐花呗时,他们可能很难接受抑或误解花呗,我们与长辈无法就蚂蚁花呗达成共识、顺畅沟通,自己还可能产生了心理上的不愉快,这种低效沟通很大程度来源于异质性。异质性沟通虽然容易产生不愉快和无效沟通,但从另一个方面来看,它引领沟通朝着垂直方向延伸发展,比起停留在水平层面的同质性沟通,异质性沟通更有利于创新从上至下的全方位扩散。

(三)决策阶段

对蚂蚁花呗有了一定了解之后,个人会对花呗做出使用或拒绝使用的决策,进入创新的决策阶段。在决策阶段,人们都是根据自己的感知到的风险来进行决策判断。Bauer是感知风险理论的最早提出者,他认为消费者在做出购买决策时都有对结果的不确定性,即无法预知或确认其购买决策是否正确,是否会产生令人不愉快的后果。[4]Pe-ter&Tarpey在Roselius和Jacohy&Kaplan的基础上,对不同品牌的消费者的感知风险进行了进一步研究,完善了感知风险理论的维度,分别是:“财务资金风险、功能使用风险、心理压力风险、身体承受风险、社会风险和时间风险。”[5]表3-5显示了被调查者们对花呗相关信息的重视程度,“是否安全可靠”和“还款方式”在各项内容中所占比重最大,可见被调查者们对于花呗功能使用风险的感知最为敏感,功能风险即产品无法符合用户的预期想象所带来的风险,所以花呗产品所宣传的安全可靠性与其实际的安全可靠性成了个体决定是否使用花呗的重要考量因素,基于此,花呗官方应采取合理的方式来规避或减轻个体感知到的功能使用风险,确保其使用规则的真实性和公开透明性,这样才能让用户更加信赖的使用花呗,让花呗得到更快的推广。

(四)执行阶段

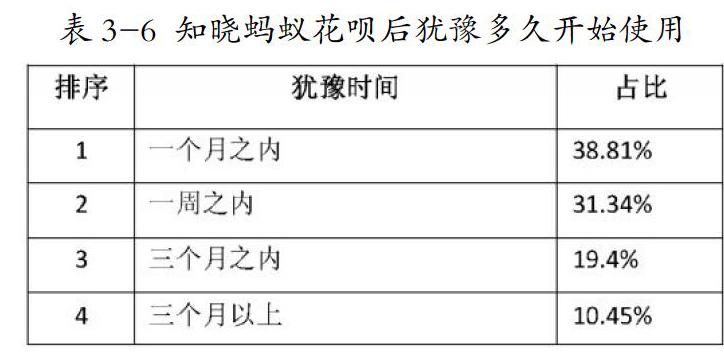

经过思考期和准备期之后,潜在用户会把创新投入使用,进入执行阶段。根据笔者问卷的调查数据显示,31.31%的人在了解花呗之后很快就开通使用,但大部分的人,即67.68%的人还是犹豫了一段时间才使用花呗,由表可知,大多数的人的决策犹豫期都在一个月之内,在经过考虑后这些人才会使用花呗,而决策犹豫期该现象则源自于KAP差距,即当个人知道某项创新,虽然对它有好感,但并没有接受,这种由于认知与实际行为不符而产牛的不和谐感,会促使个人接受创新,这种行为会出现在执行阶段。[2]异曲同工,被调查者们由犹豫转向使用花呗的动力源自于其自身的认知不协调,认知不协调理论由美国社会心理学家利昂·费斯汀格于1957年提出:人类有机体试图在其意见、态度、知识和价值观之间建立内在的和谐性和一致性,即个人的认知存在着一种协调的内驱力,假如这些因素不能很好地相符合,个体就会产生认知失调,以减少这种不愉快的情绪体验。[6]减少认知失调的方法主要有两种,其一是改变一个行为的认知元素,这是解决失调常用的办法,即个体改变自身的不和谐因素使其与环境相融合:其二是改变一个环境的认知元素,即个体通过改变环境中不和谐因素使其与自身达成和谐一致,但这种情况很少出现,因为可行性很低。被调查者们在决策阶段,应对花呗这项创新所带来的认知失调问题时,选择的解决方式就是改变他们自身行为的的认知元素,决定使用花呗,达成认知和谐。所以认知不协调理论很好地解释了,为什么绝大多数人在了解花呗、进入决策阶段后,无论是立即使用还是犹豫一段时间,最后都会去使用它,而不是去拒绝它的原因。

在执行阶段,人们选择使用花呗,从自身原因来说是凶为使用花呗能满足他们的个人需要,这种行为与“使用与满足”理论息息相关,该理论由卡茨提出,它属于传播学中的受众行为理论,该理论把受众成员看作是有特定“需求”的个人,把他们的媒介接触活动看作是基于特定的需求动机来“使用”媒介,从而使这些需求得到“满足”的过程。[7]大学牛是使用花呗的主要群体之一,由于他们都没有申请信用卡的资格,而花呗开通门槛低、功能相当于小额度银行卡等特点,满足了他们超前消费的需求。还有一种被动使用花呗的人群,他们看重的是花呗红包支付有优惠的特点,能满足自己省钱的需求,所以使用花呗。由此可见,个体看中了花呗的某个特质,且该特质可以满足其需求,他们才会使用花呗。

(五)确认阶段

确认阶段是创新一决策的最后阶段,用户在此阶段会对创新结果进行评估,从而决定是否继续采用该项创新,只有当用户在该阶段决定持续采用创新,才意味着该项创新的推广是成功的。笔者调查发现,被调查者中有87.76%的人在继续使用花呗,说明花呗的推广总体上来说是比较成功的。

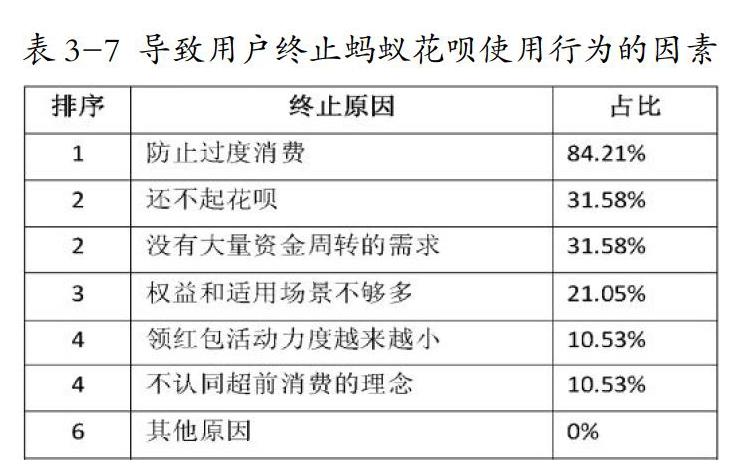

与此同时,仍有少数的被调查者关闭了花呗,如表3-7所示,究其原凶,大多数人停止使用花呗是为了防止过度消费,这是花呗在用户确认阶段出现的终止现象。终止分两种类型,其一是“取代终止”,这是一种为了接受更好的新想法而拒绝另一种想法的决策,其二是“醒悟终止”,这是对先前接受的创新表现不满意,从而做出拒绝的决定。取代终止体现在用户因其他信贷产品在额度、还款期限等方面更有优势,改用其他產品,弃用花呗:醒悟终止体现在用户认为花呗让自己入不敷出,并不适合自己使用,所以彻底放弃使用这类产品。无论是哪种终止,都说明了花呗在这些方面有着一定程度上的不足。

结语

从学术意义层面来看,该研究拓展了效果层级理论的应用范围,从全新角度对蚂蚁花呗的发展进行了分析研究。从实践意义层面来看,本文通过对花呗扩散阶段的分析,我们可以直观具象地了解到,个体在花呗推广过程中心理特征的变化,与此同时,问卷调查的结果也显示了用户在考虑是否采纳花呗,抑或使用花呗的过程中其侧重点所在,这对于类似花呗的信用消费更好更快地发展具有一定的借鉴意义。

注释:

[1](荷)丹尼斯·麦奎尔:《大众传播理论(第五版)》,北京清华大学出版社2010

[2](美)E.M.罗杰斯:《创新的扩散(第五版)》,唐兴通等译,北京电子工业出版社2016

[3](美)马尔科姆·格拉德威尔:《引爆点——如何引发流行》,钱清等译,北京中信出版社2006

[4](美)Bauer.R.A.Consumer Behavior as Risk Takingin Hancock Dvnamic Marketing for a Changing World[M].Processing of the 43rd Conference of the American Mar-keting Association.1960:389-398.

[5](美)Peter.J.Paul,Tarpey Lawrence X.A ComparativeAnalysis of Three-Consumer Decision Strategies[J].Joumalof Consumer Research.

[6](美)利昂·费斯汀格:《认知失调理论》,郑全全译,杭州浙江教育出版社1999

[7](美)伊莱休·卡茨、保罗·F·拉扎斯菲尔德:《人际影响:个人在大众传播中的作用》张宁译,北京中国人民大学出版社2016