上海高校应届毕业生就业创业情况分析

2019-09-03蔡晗昀

□蔡晗昀

近期,国家统计局上海调查总队对上海2885 名高校应届毕业生(以下简称“毕业生”)开展了上海高校应届毕业生就业创业情况调查,调查结果显示:毕业生求职重点关注薪酬与发展,留沪意愿持续高涨,“考公”热情有所降温,国企和民营私营企业受到青睐。同时,人才引进政策、就业歧视现象和留沪高生活成本问题有待进一步关注。

求职意向如何

(一)留在哪里:毕业生留沪意愿高涨,长三角区域吸引力上升

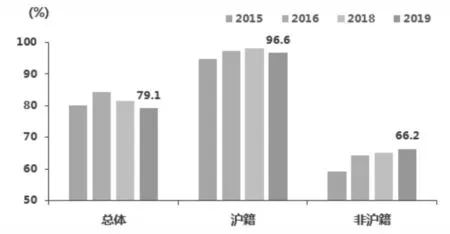

上海的发展机会、资源配置和收入水平等对毕业生具有极大的吸引力。调查显示,有79.1%的受访求职毕业生选择留沪工作,其中沪籍毕业生比重为96.6%,非沪籍比重为66.2%。特别是非沪籍毕业生选择留沪的比重已连续数年上升(图1),2019 年比2015 年提高7.2个百分点。 个人发展机会多(90.9%)、城市资源配置好(57.9%)和收入水平高(50.0%)为非沪籍毕业生选择留沪的主要原因。

近年来,在长三角区域一体化的背景下,沪籍毕业生选择长三角区域的意愿在上升,愿意去外地打拼的比重也在增多。调查显示,选择江浙两省的长三角地区工作的沪籍毕业生比重从2015 年的0.8%上升至2019 年的1.5%;选择长三角及北广深以外的地区工作的沪籍毕业生比重也从0.4%上升至0.9%。

(二)看重什么:毕业生就业重点关注薪酬与发展,这两大因素重视程度不断上升

近期,国家统计局上海调查总队对上海2885 名高校应届毕业生(以下简称“毕业生”)开展了上海高校应届毕业生就业创业情况调查,调查结果显示:毕业生求职重点关注薪酬与发展,留沪意愿持续高涨,“考公”热情有所降温,国企和民营私营企业受到青睐。同时,人才引进政策、就业歧视现象和留沪高生活成本问题有待进一步关注。

毕业生对“薪酬和福利待遇”硬条件与“发展前景”软条件的重视程度逐年上升,对这两个因素的重视远高于其他因素。调查结果显示,82.3%的毕业生看重“薪酬和福利待遇”,比2018 年上升5.5 个百分点;63.7%的毕业生看重“发展前景”,上升5.7 个百分点。从两大因素来看,毕业生对于“薪酬和福利待遇”这类“硬条件”的重视程度又明显高于“发展前景”等“软条件”。“解决户籍”因素并不是多数毕业生重点考虑的因素,且重视程度有所下降。其中,仅有7.4%的毕业生看重“解决户籍”,比2018 年下降0.6 个百分点。

(三)倾向什么:毕业生“考公”热情有所降温,国企和民营私营企业受到青睐

图1 受访毕业生选择留沪比重图

调查显示,受访求职毕业生最希望到国有企业工作,占29.0%;其次分别为政府机关或行政事业单位(27.6%)、外资企业(22.4%)和民营私营企业(20.1%)。从近年来调查结果看,毕业生对政府机关和外资企业的热情减弱,而希望到国企和民营私营企业工作的比重呈现明显上升趋势。特别民营私营企业上升尤为明显,比2015 年上升10.6 个百分点,由此可见毕业生对上海民营经济发展的前景充满信心。

(四)感受如何:接近一半的毕业生愿意参与“西部计划”“三支一扶”等国家项目,并普遍持正面评价

调查显示,47.8%的受访求职毕业生表示愿意参与或曾经尝试参与“西部计划”、“三支一扶计划”、“下基层”、“到村任职”、“应征入伍服义务兵役”等促就业政策。调研显示,毕业生对此类政策普遍持正面评价,近年来愿意参与此类项目和无其他选择时愿意参与的毕业生比重呈现逐年上升趋势,两者合计从2015 年的64.2% 上升至2019 年的73.6%;同时不愿意参与的比重从20.6%下降至13.1%。

求职准备怎么样

(一)近五成毕业生有清晰职业目标规划

调查显示,受访求职毕业生中,49.2%有清晰的职业目标和规划,49.1%表示思考过但未能形成清晰规划。有无清晰的职业目标规划是帮助毕业生顺利找到工作的重要因素。有明确职业目标的受访毕业生中求职成功率为81.1%,高于无目标或目标不明确者15.2 个百分点。

(二)近九成毕业生积极备战求职

调查显示,受访求职毕业生中,入学就开始为毕业后出路作准备的占13.7%,毕业前2 年开始准备的占16.3%,毕业前1 年开始准备的占57.6%。有88.2%的受访毕业生有工作或实习经历,87.5%参加过社会活动,54.9%参加过就业指导,有51.9%取得过一个以上的资格证书。近年来,毕业生日益倾向提前为求职作准备,求职准备两年以上的比重比2015 年提高7.0 个百分点。在有准备的受访毕业生中求职成功率为75.1%,高于无准备者13.6 个百分点。

存在问题在哪里

(一)关注人才竞争压力

虽然近年来,毕业生留沪热情依然高涨,但相较其他省市为争夺人才出台的人才公寓、租房补贴、快速落户等各类优惠政策,上海在人才政策方面则相对较为“淡定”。调查显示,在非沪籍生源中,“双一流”建设高校毕业生选择留沪的比例为65.1%,比一般大学低3.2 个百分点。目前上海的人才引进政策要求相当高的学历职务条件,对行业领域的要求也较为严格,主要以航空航天、量子科学、物联网、大数据等高科技领域为主,对其他一般领域的优秀人才优惠政策较少。截至4 月底,“双一流”建设高校毕业生希望留沪且已确定能够留沪的比重仅占52.8%。

(二)关注就业歧视现象

虽然总体而言,上海的求职市场相对较为公平,但是仍存在一定的歧视现象。调查显示,29.5%的受访毕业生表示在求职过程中遇到过歧视。其中,21.2%遇到过性别歧视;19.7% 遇到过地域歧视,11.7%遇到过身体条件歧视。

从歧视类型来看,性别歧视和身体条件歧视较多体现在就业录取和职业岗位性质方面,地域歧视主要体现在就业录取方面。

在性别歧视方面,女性面临的形势比男性更为严峻。38.3%的受访女性毕业生遇到过性别歧视,比男性高18.6 个百分点。从受访女性毕业生的学校类型、学历水平、工作实习和社会活动经历、资格证书等方面来看,均超过受访男性,同时女性的平均期望薪资水平比男性低889 元,但女性的求职成功率仍比男性低7.1 个百分点,而据2016 年同时期的调查结果反映,这一差距为4.1 个百分点。

在地域歧视方面,30.9%的受访非沪籍毕业生遇到过地域歧视,比沪籍高13.2 个百分点。据调研,非沪籍毕业生反映地域歧视多存在于银行柜台等窗口服务岗位,由于要求能够使用方言,一般不接受非沪籍毕业生应聘。

(三)关注生活成本影响

虽然上海具有发展机会、资源配置和收入水平等多重优势,相应的高房价和高生活成本也是“吓退”一部分毕业生的重要因素。从非沪籍毕业生不留沪的原因看,最主要因素为生活成本高和房价房租高,分别占73.0%和70.2%;其次为工作强度压力大,占48.0%,落户难占38.8%。总体来看,生活成本和房价的影响力远高于其他因素。调查显示,2019 年上海高校毕业生的签约税前薪酬平均为7260 元,而2018 年上海房价约为5 万元/平米左右,如无家庭支持,非沪籍毕业生在上海落脚相当困难。