基于人际关系视角的大学生文化休克量表的编制

2019-09-03黄利欣

傅 蓉,黄利欣,甄 凤

(五邑大学 政法学院,广东 江门 529020)

“文化休克” (Culture Shock)由美国人类学家Oberg提出,用以描述旅居美国人遭遇的跨文化适应问题。[1]1977年Taft将文化休克定义为: “1.努力进行必要的心理适应所产生的疲惫感;2.失去朋友、地位、职业和财产的失落感和被剥夺感;3.被新文化成员拒绝/或拒绝新文化成员;4.角色,角色期望,价值观,感受和自我身份的混乱;5.在意识到文化差异之后,感到惊讶、焦虑、甚至厌恶和愤慨;6.由于无法应对新环境而产生无力感。”这是目前最合理的定义。[2]研究表明文化休克是个体面对新的文化环境时必然产生的一种消极体验,[3]当个体无法适应新的社会习俗,也不了解当地潜在的人际交往规则时就会出现无效的跨文化交际,进而引发文化休克。[4]文化休克会使人产生抑郁、焦虑、无助等情绪并导致睡眠、疲劳、健忘等问题[5][6], 影响个体心理健康及社会适应[7]。

文化休克测量是该领域的基础性研究,许多研究均需使用科学的测量,如文化休克的风险因素、文化休克的持续时间等[2]。目前,这项研究发展较缓慢,最具影响力的量表是Mumford于1998年编制的文化休克量表 (Culture Shock Questionnaire,简称CSQ)。[2]多数文化休克的量化研究都采用CSQ。[8][9]CSQ 基于 Taft 的定义编制, 共两组问卷12道题。第一组是核心项目 (Core culture shock items),7题,分别是: “1.你是否因为努力适应新文化而感到紧张?2.你是否想念家人或朋友?3.你是否感受到新文化成员的接纳?4.你是否想逃离新环境?5.你是否对自己在新文化中的角色及身份感到困惑?6.新环境中是否有让你感到震惊或厌恶的东西/事情?7.应对新文化是否让你感觉无助或无能为力?”第二组是人际压力项目 (Interpersonal stress items),共5题:“1.与当地人见面,你是否感觉焦虑或尴尬?2.与人交流时,你是否能够理解他们的肢体语言及面部表情?3.外出时,如果有人注视你,你是否觉得不舒服?4.购物时,你是否觉得别人总想骗你?5.你是否觉得待人以礼需要付诸努力?”

20世纪90年代文化休克引入中国并有新发展。早期研究聚焦于国际异质文化,中国学者将其应用范围拓展至区域异质文化以及亚文化,如大学新生的文化休克[10]、城市化进程中农民的文化休克[11]等。从现有研究来看,我国文化休克的量化评定研究较少,基于个人学识及生活经验的质性研究较多。仅有的几项量化研究主要采用自制量表[12][13]。 从研究报告来看, 研究者并未对自制量表的编制过程进行详细说明,也未报告信效度指标。总之,文化休克的 “研究方法缺乏科学性”。[14]

文化休克与大学生心理健康关系密切,是高校心理教育的主题。在高校心理健康教育纵深化发展的浪潮中,如何测量文化休克水平成为横亘在教育者面前的难题。国际异文化间的差异与地区亚文化差异存在质的不同,所带来的文化休克体验也有不同,因而我们不能照搬CSQ,基于现实情况编制本土化的文化休克量表势在必行。

研究发现,社交对文化休克有高预测。社交中交往对象数量及种类、交往频率、交往质量等都会影响文化休克水平。[15]同时,交际适应度是产生文化休克的重要因素,社交障碍也是大学生文化休克的主要表现之一。[16]也就是说,社交既是文化休克的原因又是表现,甚至还是改善文化休克体验的办法。基于此,本研究拟从人际关系视角编制中国大学生文化休克量表,以期为大学生文化休克提供可靠的评估工具。

一、对象和方法

(一)对象

在广东省某高校采用分层随机取样选取312名大一学生,进行团体施测后回收有效问卷304份,有效回收率97.4%。其中,男生175人,女生129人,平均年龄20岁。

(二)方法

首先,根据Taft文化休克定义及CSQ中有关人际关系的部分内容,编制半结构化访谈提纲。提纲包括4个开放性问题,分别是:1.来大学之后你怎么看待以前的人际关系?包括家人、朋友、同学等,请举例说明;2.你怎么看待你所在大学的学生?包括室友、同学、学长等,请举例说明;3.请详细谈谈你现在的人际交往状况;4.请想象并详细描述未来4年的人际交往状况。

其次,使用访谈提纲对随机抽取的广东某高校43名大一学生进行访谈并持续追问,直至资料饱和。每次访谈约30—50分钟,共录音1541分钟。对录音文件进行语义分析,抽取出34个语片。分析语片后合并同意项,获得5个类项,分别为:家族关系、亲密关系、自我认识、人际价值、交往方式。家族关系指个体对家人的认知、态度与行为;亲密关系指个体对亲密好友的认知与态度及行为;自我认识指个体对自己在人际关系表现上的认知与评价;人际价值指个体对人际关系中的价值认识;交往方式指个体对交往方式的认识。

第三步,由一位学校心理咨询师与5位具有5年以上工作经验的辅导员对五个类项进行分析、扩展,初步形成含有30个条目的大学生文化休克量表。由3位有5年以上工作经验的班导师审阅量表,修改题目表述,并对题目进行补充或删减。形成 《大学生文化休克量表》初稿。量表包含22道题目,采取李克特5点评分, “1”代表完全不符合,“2”代表有点符合,“3”代表比较符合,“4”代表非常符合, “5”代表完全符合。量表分两次进行团体施测,主试均为心理学教师。

(三)数据处理

采用SPSS20.0进行主成分分析、探索性因素分析,AMOS15.0进行验证性因素分析。

二、结 果

(一)探索性因素分析

采用球形检验对量表进行因素分析适合度检验。检验结果显示KMO值为0.73,Bartlett球形检验值为643.24,显著性水平P为0.000,表明数据适合进行因素分析。主成分分析提取出8个特征值大于1的公因子,累计贡献率为62.87%。公因子方差比显示,项目的共性方差大部分在0.5以上,且大多接近或超过0.7,说明这8个因子能够较好地反应原始项目的信息。碎石图虽然显示可以提取8个主成分,但特征根曲线的拐点不明显,数据并未达到理想状态。成份矩阵显示,初始问卷中的7道题共同因子载荷较高,绝对载荷值大于0.4,说明这7道题的鉴别度不高,应予以删除。

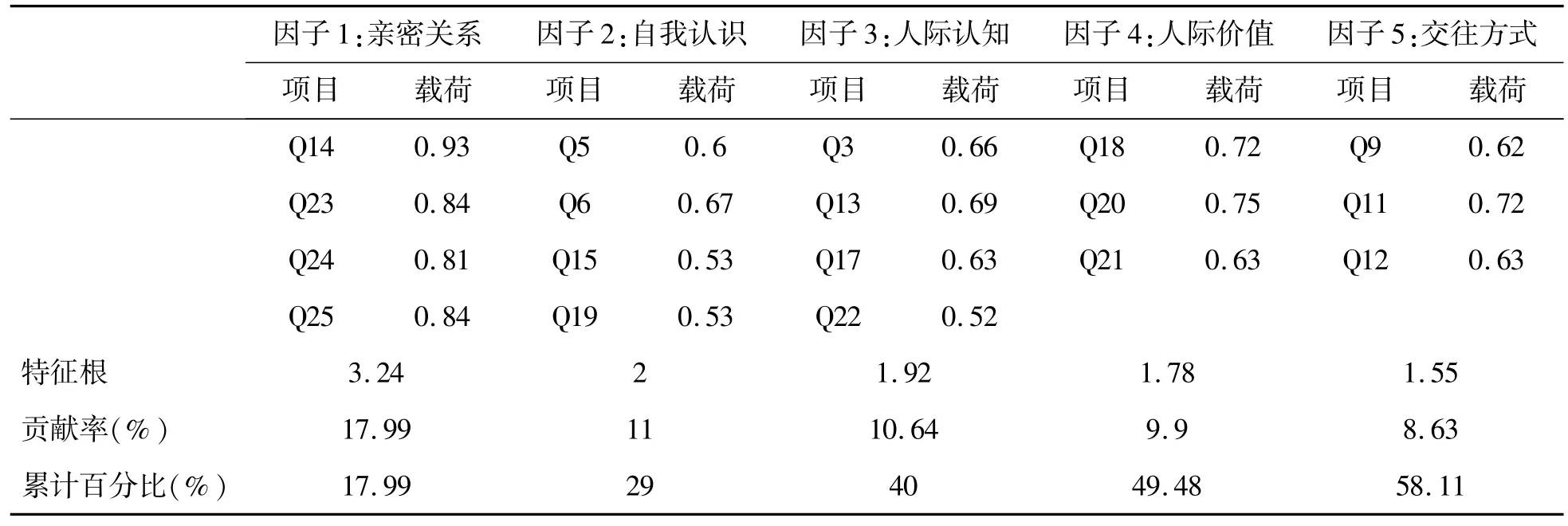

删除7题后,重新对数据进行探索性因素分析,结合主成分分析及碎石图提取出5个特征值大于1的公因子,累计方差贡献率为57.25%。使用最大方差法进行正交旋转后得到旋转因子载荷矩阵。各因子载荷在0.54-0.84间,达到统计学要求。但有一个因子只有一个题项,不满足问卷编制要求。分析该因子所属题项后补充拟定了3个题目,对原被试进行补充调查。整合前后两次数据,重新进行探索性因素分析,提取出5个特征值大于1的公因子,累计方差贡献率为58.11%。采用最大方差法进行正交旋转,得到旋转因子载荷矩阵列(见表1)。因子载荷在0.52-0.93之间,满足统计学要求。相关矩阵显示,因子间不存在显著相关,即5因子之外并无更高阶的解释因子,说明本量表是一个一阶5因子结构。综合理论构想以及因子所属题项,将5因子命名为:亲密关系、自我认识、人际认知、人际价值及交往方式。

表1 主成份正交旋转因子矩阵

(二)效度分析

1.验证性因素分析

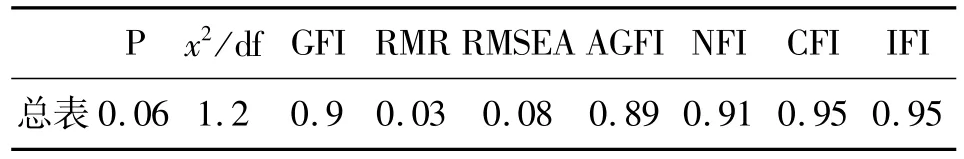

对量表进行验证性因素分析,得到拟合指数(见表2)。根据荣泰生提出的完美模型拟合标准,即P>0.05,绝对拟合指标x2/df<2,GFI>0.9,RMR<0.05,RMSEA<0.1,增值拟合度指标AGFI>0.9,NFI>0.9,配适指标CFI及IFI越接近1越好[17],量表的拟合指数基本达到拟合要求,量表具有较好的结构效度。

表2 验证性因素分析拟合指数列表

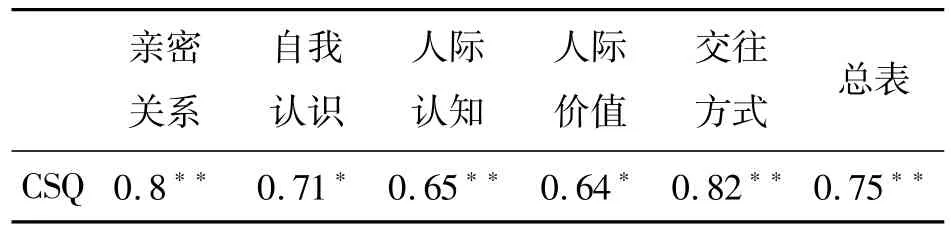

2.效标关联效度

采用CSQ作为效标进行对比分析。结果表明,大学生文化休克量表的各因子与CSQ显著相关。量表的效标效度符合统计要求。(见表3)

表3 量表与CSQ的效标关联效度

(三)信度分析

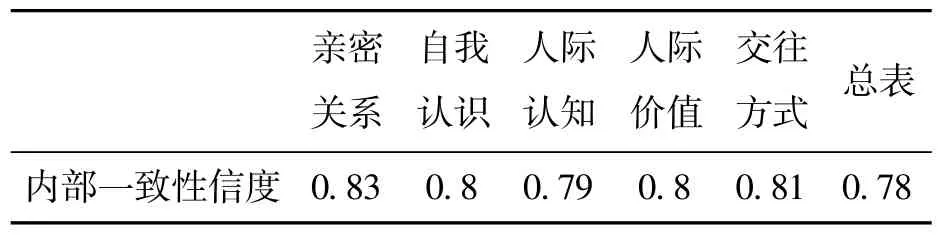

1.量表内部一致性信度

采用Cronbach's一致性系数对量表进行检验。结果显示,总量表及分量表的一致性系数大于0.7,表明量表内部一致性信度较好。(见表4)

表4 量表内部一致性信度

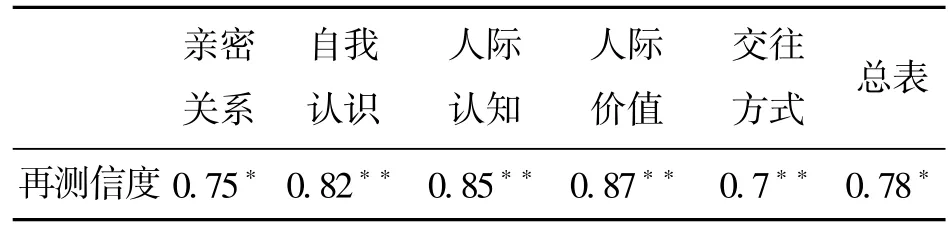

2.重测信度

间隔一个月后对312名样本进行重测。数据显示量表各因子及总表的重测信度在0.7-0.87之间,达到了显著性水平,满足重测信度大于0.6的统计学标准。(见表5)

表5 量表重测信度

三、讨论与结论

文化休克是跨文化交际中无法回避的问题,它不仅发生在两种截然异质的主流文化之间,在同一文化圈下的不同亚文化间也时有出现。大学新生入学后体验到的种种不适就多由陌生的高校文化、异地文化造成。文化休克已被认为是影响大学新生心理健康的重要因素之一。多项研究显示文化休克与社交密切相关,因而研究者在评估时多会考虑人际因素,如CSQ和社会文化适应量表。但这些量表都将人际交往视为适应的内容,未对其进行结构化探索,存在概括化、简约化的认识倾向。

本研究通过深度访谈初步确定了大学生文化休克的5个维度,拟定题项后大范围选样施测,编制了大学生文化休克量表。探索性因素分析表明量表具有5个维度,分别是亲密关系、自我认识、人际认知、人际价值与交往方式,各维度的题项载荷均在0.5以上。但5维度与深度访谈抽取出的5维度不完全相同。区别在于前者缺少了家族关系,多出了人际认知。旋转矩阵显示,部分家族关系题项偏移至亲密关系。原因可能是拟题时虽然区分了家族关系与亲密关系,把家族关系聚焦于亲子关系,亲密关系聚焦于同伴亲密,但是两者的本质都是亲密关系,彼此差异不大。在文化休克中,个体的情绪波动降低了他对亲子亲密与同伴亲密间细微差异的敏感度。此外,旋转矩阵还显示最初拟定的家族关系、亲密关系、人际价值题项中涉及认知的题项偏移后,聚合成一个新的人际认识因子。这可能是中学时代的人际交往只是学习活动的附属品,而大学中的人际交往是生活最重要的内容之一,其对象、深度、内容、复杂程度、重要性等均大大增强。在这种情况下,大学新生原有的人际交往认识无法适应大学社交,因而在适应过程中原有认识水平在不同交往维度上出现了相同的不适体验。

研究还对量表作了信效度检验,验证性因素分析显示量表的模型拟合指数P等于0.06,GFI、AGFI、NFI、CFI、IFI等指标表现良好。指标表明量表能够拟合模型,具有较好的结构效度。此外,量表与CSQ相关显著,表现出较好的效标效度。从信度来看,量表的内部一致性系数大于0.7,4个因子超过0.8,内部一致性表现良好。在重测信度方面,自我认识、人际认知、人际价值3个因子大于0.8,且在0.01水平上显著相关,虽然亲密关系、交往方式及总表的相关系数未到0.8,且亲密关系与总表只在0.05水平上显著相关,但考虑到量表的测试内容是文化休克,学生经过一个月的适应,文化休克体验出现些微变化也可以理解。

综上,基于人际关系视角的大学生文化休克量表能够满足评定大学生文化休克的要求,具有本土化特点。该量表的编制是对我国文化休克研究本土化探索的有益尝试,有利于了解大学生的文化休克水平,为有针对性的心理辅导与教育提供测量工具,助力大学生心理健康教育向纵深发展。