国宝南迁引出的一桩惊天冤案

2019-09-02易培基

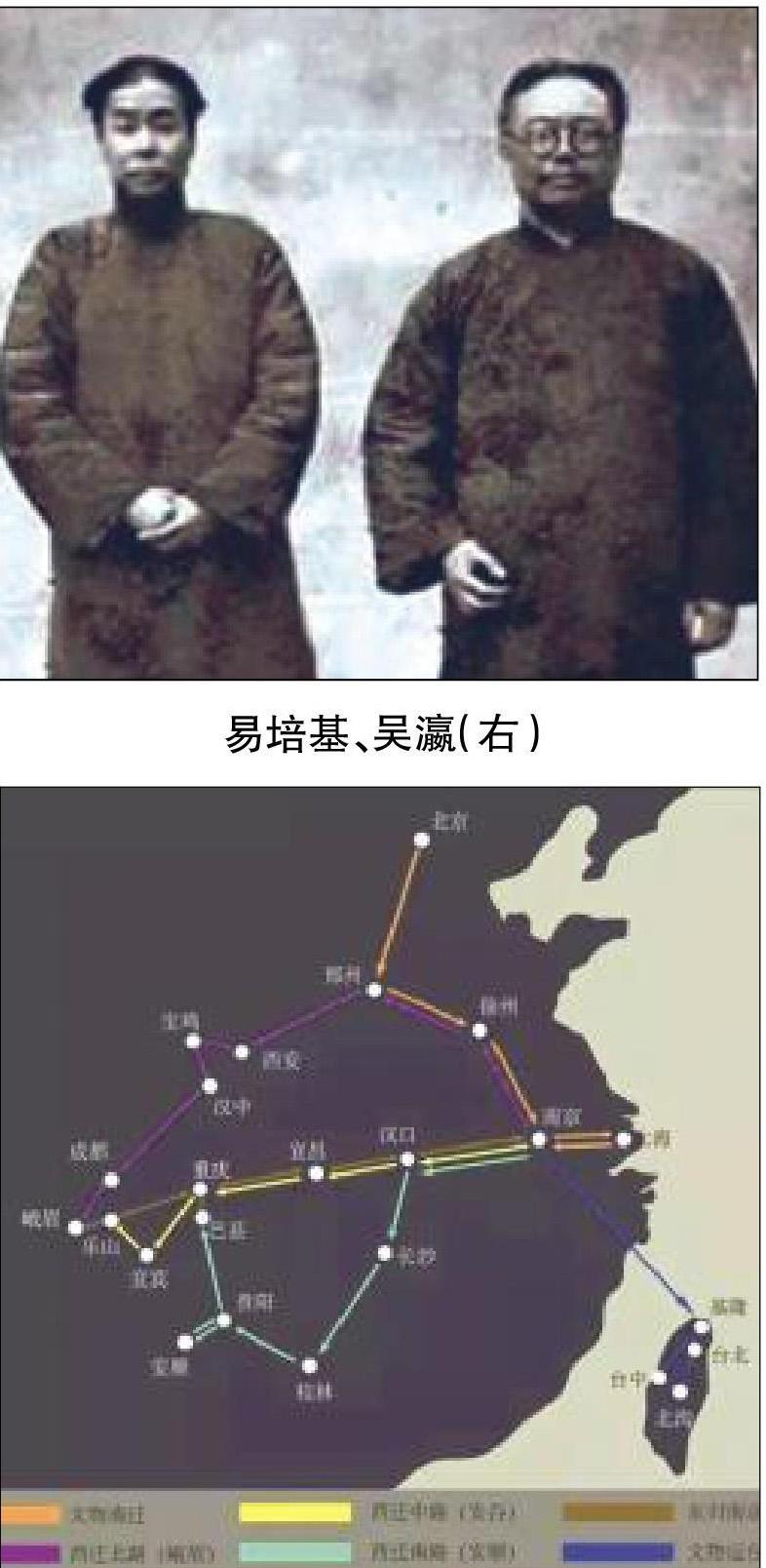

早年毕业于武昌方言学堂,历任湖南省立第一师范学校校长、湖南省立图书馆馆长、广州孙中山大元帅府顾问、北洋政府内阁教育总长等职。1928年奉命接收故宫博物院,后被任命为故宫博物院首任院长。

1928年易培基奉命接收故宫博物院,后被任命为故宫博物院首任院长。令他没想到的是,几年后自己却卷入一场与故宫文物有关的民国政治冤案,被以莫须有的罪名遭到弹劾。此案前后纠缠了16年,直到新中国成立后才尘埃落定。

从紫禁城到故宫博物院

事情还要从1912年2月12日说起。就在这天,清宣统皇帝溥仪宣布退位,统治中国两千多年的封建君主制终于土崩瓦解。但是溥仪并没有从紫禁城搬出去,而是继续住在后宫之中,国民政府每年还会给溥仪发一大笔生活费,足足有四百万两白银!不仅如此,紫禁城里還仍旧保留了诸如御膳房、内务府、宗人府、慎刑司等机构,也就是说,清朝宗室犯了事儿,北洋政府的法律管不着,人家还是关起门来由“小朝廷”处理。这样就引起了当时很多有识之士的不满,紫禁城外一个政府,紫禁城里一个朝廷,这叫什么事儿?内务部官员吴瀛几次给上级打报告,提议让溥仪搬家,学学法国的凡尔赛宫,把紫禁城也改成博物馆。然而这些报告打上去都像石沉大海一般,连个回话都没有,让吴瀛很是郁闷,经常和朋友说起这件事。

1924年冬天的一个早晨,吴瀛的老朋友易培基忽然到访,他一见到吴瀛就说:“你平时总念叨要把溥仪请出紫禁城,昨天晚上我们开了个会,商议到深夜,决定要这样做了。”吴瀛听了又惊又喜,随即开始全力支持紫禁城内的善后工作。

紫禁城的清查、善后工作一直持续了几个月,那段岁月时局原本就不太平,觊觎文物的人很多,经常传出一些善后人员私吞文物的谣言。另一方面,清宗室也没有放弃折腾,他们找到政府的人,说溥仪出宫太匆忙,连过冬的衣物都没有带走,这怎么行,说什么也得让他们再回去收拾一下东西。本来故宫方面也没打算太为难这些人,结果这些亲王、太监们一回到紫禁城就发生了哄抢,而且还把手伸向了珍贵文物。最过分的一次,工作人员居然从溥仪的铺盖卷里发现了王羲之的《快雪时晴帖》和仇英的《汉宫春晓图》。好在及时给扣了下来,这些国宝才没有不知所踪。

战火逼近故宫意欲南迁国宝

几个月后,故宫博物院终于在军阀、政府、清宗室三方夹缝中艰难成立。易培基先生成为故宫博物院的首任院长,吴瀛任秘书。可惜的是,经历了王朝兴替的故宫没安生多久,九一八事变就爆发了,易培基敏锐地感觉到危险逼近,要知道日本人对中国的文物一直是垂涎三尺,甲午中日海战的时候,日本出台了一个古董搜集办法,准备到我们国家的土地上抢夺珍宝。眼见东北三省岌岌可危,京津地区也不保险,易培基开始计划将故宫文物带到南方去避祸。

从今天的角度来看,文物南迁是非常有先见之明的想法。然而最初的时候,却有许多人持不同意见,吴瀛也公开表示:“古物一出神武门的圈子,问题会非常多,责任既重,闲话也多。意料不到的是非很可能由此而起,最好别干!”恐怕连吴瀛自己都没有想到,他的这句话竟然一语成谶,第一批文物南迁就引起了轩然大波,易培基甚至到死都没能洗刷掉被人泼在身上的脏水。

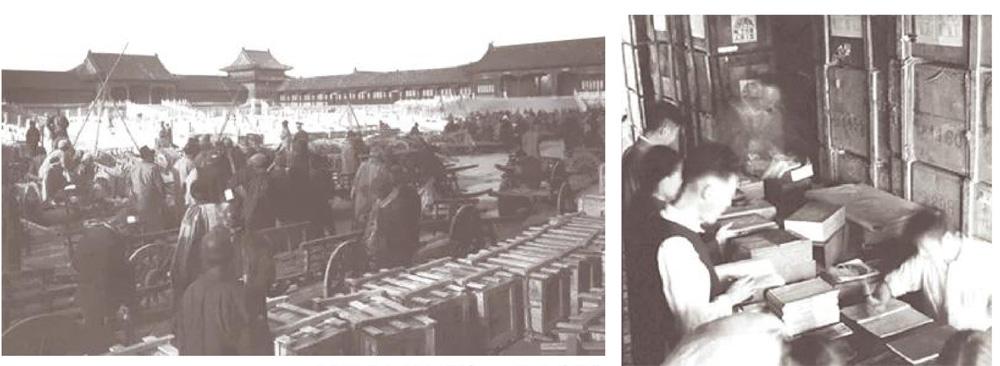

1933年,山海关落入日本人之手,这样一来,等于东北通往华北的大门都给日本人占了。易培基意识到文物南迁已经刻不容缓,但本来定好运送文物的人却出了问题。万般无奈之下,他只好又去求助老朋友吴瀛。吴瀛虽然起初并不支持文物南迁,但眼看时局越来越坏,为了保护这些国宝,也就同意了。

易培基被诬陷调换珠宝

然而,让两个人都没有想到的是,仅仅一年之后,包括易培基在内的9个人竟被江宁地方法院提起公诉!起诉书中提到,易培基借“国宝南迁”之机调换珠宝,并占为己有,具体数字为:盗取珍珠1319粒、宝石526颗,以假珠调换真珠9606粒,以假宝石调换真宝石3251粒;原件拆去珠宝配件1496件。说的是有鼻子有眼,连数目都精准到了个位数。

这件案子的始作俑者叫做张继,当时是故宫博物院文献馆馆长,也是国民党元老之一。至于他为什么要诬告易培基盗取国宝,这还要从故宫博物院初建的时候说起。那时易培基担任院长是各方早就认可了的,算是众望所归。而张继当时从国民党空降到故宫博物院,一心想捞个副院长的职位,可他本来就是政府塞进来的,故宫的工作人员跟他熟,自然也不服这个空降的领导。还有一个原因,张继在民国政坛是出了名的怕老婆。据说,当年宋庆龄提出“联俄抗日”的提案,张继原本签了名,但回去向老婆一汇报,劈头盖脸挨了一顿臭骂。于是他又只能硬着头皮返回去,要求把自己的名字勾掉。众人问他为何出尔反尔,他红着脸说:“老婆不赞同孙夫人的主张,不让我签字,我有什么办法?”

有了这两件事,易培基等人自然也不愿意让张继管理故宫,连“联俄抗日”这种大事都能出尔反尔,万一他一件工作做到一半,家里夫人又不乐意,那不是坑人吗?于是,易培基任命张继做文献馆馆长,并没有让他参与故宫的管理。因此,张继两口子就记恨上了易培基。在文物南迁之前,这两个人已经诬告了易培基好几次,开始说易培基对外出售故宫文物,事情都闹到了张学良那里。还有人跟张学良吹风说:“现在外面有好多盖着乾隆御玺的字画,都是故宫盗卖出去的。”这话差点没把张学良气乐了,他驳斥道:“这些有乾隆御玺的字画,前清的时候就流到外面了。溥仪没出宫之前我就买到过不少,你们怎么说是他们偷盗的呢?不要被人笑话了!”

张继夫妇后来又以“私自处分故宫物品”“报假账”等名目折腾了好几回,查到最后,都是子虚乌有的事。最后为了息事宁人,易培基只能辞去故宫博物院院长的职务。可没想到张继两口子咬上了就不松口,竟然联合自己在检察院的关系,提起了这么一份“易培基盗卖国宝”的公诉,还在各大报纸上宣扬开来,一时间搞得满城风雨。指鹿为马黑白颠倒

“盗卖国宝”案提起公诉后,法院聘请所谓“专家”对故宫首批南迁文物进行鉴定,那么,鉴定的结果如何呢?

易培基成为被告的时候,吴瀛已经将第一批文物运到了上海。1934年,南京最高法院派检察官莫宗友同江宁地方法院到上海突击检查故宫南迁文物,并请来两名珠宝商人当场鉴定,现场还有一位叫那志良的故宫工作人员。装文物的箱子逐一打开,几个人根据箱内清册一一核对。

那志良后来回忆说,法院请的那些鉴定人简直让人笑掉大牙。有一次鉴定人居然指着一块红色碧玺说是红宝石,那志良一下子就着急了,要知道,红宝石和红碧玺的价格那是一个天上、一个地下。这名鉴定人上下嘴唇一碰,回头检察院问故宫博物院要红宝石,那可怎么办?那志良只好请鉴定人再看看,那名鉴定人仔细看过之后,才终于改口:“我说错了,是红碧玺。”

除了看错红碧玺和红宝石之外,法院请的所谓鉴定专家还把铜镀金认成纯金,把玻璃料器认成玉石,这一件件的鉴定下来可把那志良折腾得不轻。其实故宫中珍品虽然很多,却也不是没有假货。有些是因为进贡的人是外行,被人蒙了还不知道,就糊里糊涂地将一些假的献给了皇帝。还有一些是清朝时期太监们监守自盗,早就用假货把真货调换过了。可当时的法院却不管故宫方面的解释,把20箱珠宝中的赝品都算到了易培基头上。

鉴定完珠宝,张继夫妇又找人鉴定那批南迁文物中的字画。这更让那志良大为光火,他在后来的回忆录中说,珍珠宝石真的就是真的,假的就是假的,只要是内行人,大家的鉴定结果一定相同。可书画根本就不是那回事,故宫博物院当时就有书画审查会,一群专家凑在一起,还时常有相反意见的情况发生。而法院只请了一个画家来看,全以他的意见为准,这简直太荒唐了!

不仅是那志良气不打一处来,连继任的故宫博物院马院长也坐不住了。他很快写了一篇名为《关于鉴别书画的问题》的文章,列举了皇帝大臣买到赝品的例子。结果法院居然说:“帝王之家收藏不得有赝品,有则必为易培基盗换无疑。”将那画家鉴定的所谓“赝品”又通通算在了易培基头上。事情到了這个地步,易培基就算浑身是嘴也说不清了。吴瀛对这件事也气得不得了,劝说易培基反诉。然而易培基很清楚,这件事是张继通过自己在国民党内部的关系一手炮制的,政府认的是裙带关系不是公理正义,根本不可能有平反的希望。

公道可能会迟到但决不会缺席

易培基含冤莫白,辞去院长职务,后去了上海租界居住,虽然他惹上了官司,但好歹人没给抓走。不过他在北京、上海的房子等财产,却都落入了国民政府的口袋。1937年,易培基病逝,死时只有吴瀛的长女陪在身旁。唯一能让他感到欣慰的大概就是在他请辞之后,故宫人坚持继续将文物南迁,大部分国宝躲过了日寇的铁蹄。

日军占领北京后的所作所为,也从侧面证明了易培基的先见之明,这群侵略者眼见珍贵文物已经先一步运走,就打起了故宫铜缸、铜炮的主意。他们并不是准备把这些大家伙运回自己国家的博物馆,而是打算将铜缸、铜炮熔成铜水制造杀人武器!日本占领期间,从故宫强取豪夺了明代铜缸54件、铜炮3尊,就连铜做的灯亭他们都没放过,强行拆走了91个。甚至到了抗战的后期,日本人连清朝的太庙都准备下手,要故宫交出清朝皇室祭祖的礼器来炼铜,多亏故宫的工作人员故意拖延,好歹熬到了日本无条件投降,这些文物才没有葬身火海。不难想象,如果当年故宫博物院反应不及时,会有多少稀世珍宝现在不是躺在日本的博物馆里,就是已经变成铜水、铁水,从这个世界上彻底消失了。

新中国成立后,始终没忘记老朋友的吴瀛重提易培基冤案,并获得了人民政府的重视。虽然易培基、张继两名当事人都已去世,大部分证据也已在战火中流散无踪,但经历过当年“盗宝案”的故宫人还是一五一十地将整件事记录了下来,并通过媒体昭告天下:所谓“故宫盗宝案”是个纯属捏造的冤案。

经过了16年的战争、分裂和统一,吴瀛用自己的努力和坚持给了老朋友一个交代,也给了他们跨越半生的友谊一个完满的收场。