公路路堑下穿既有高速铁路桥梁的影响研究

2019-09-02孟繁增

孟繁增

(中国铁路设计集团有限公司, 天津 300142)

随着基础设施建设的发展,越来越多的新建道路下穿既有高速铁路。由于高速铁路平顺性要求极为严格,需对下穿道路对既有高速铁路的影响进行研究。文献[1]采用有限差分法,对新建匝道桥工程下穿既有哈大客运专线工程对高速铁路基础变位的影响进行了分析计算;文献[2]针对新建道路下穿既有高速铁路,从设计角度研究了U型槽和桥梁方案需注意的问题,并给出了案例;文献[3]采用有限单元法对桩板结构方案和新建路基方案下穿京沪高速铁路进行了分析;文献[4]针对某软土地区下穿运营高速铁路通道工程,提出了一整套安全评估、防护技术、监测技术和施工方法;文献[5-6]采用ABAQUS软件对某封闭式路堑下穿高速铁路进行了施工全过程仿真分析,研究了邻近高速铁路不同距离,不同挖深及不同封闭式路堑阶段的基坑施工对既有高速铁路的影响;文献[7]针对某钢架结构下穿京沪高速铁路工程,采用ABAQUS软件对既有群桩基础的负摩阻力、桩身轴力和差异沉降和上部结构的位移进行了研究。目前的研究多侧重于新建公路桥梁或U型槽下穿既有高速铁路的方案设计比选或三维数值分析,尚未见敞开式路堑形式下穿既有高速铁路工程的数值分析和实测数据介绍。本文以某敞开式路堑下穿既有高速铁路工程为研究背景,分别采用改进的分层总和法和弹塑性三维有限元仿真方法对新建路堑对既有高速铁路桩基础的变形影响进行了分析,并与实测数据进行对比,可为类似工程提供借鉴。

1 工程背景

某新建公路采用分幅下穿既有运营高速铁路,交叉角度为56°。道路标准为城市主干路,设计速度主路为60 km/h,辅路为30 km/h。受邻近的普速铁路既有框构桥净高限制,纵断面不能抬高,需采用路堑形式穿越。既有运营高速铁路设计时已预留穿越通道,承台进行了下埋,并且桩基础设计考虑了公路荷载对桩基础承载力的影响。原计划公路与高速铁路同期施工,但由于公路施工滞后高速铁路施工数年,公路施工时地貌发生了变化,需要重新开挖施工路堑,且施工时既有高速铁路已开通运营,需对施工影响进行重新分析。

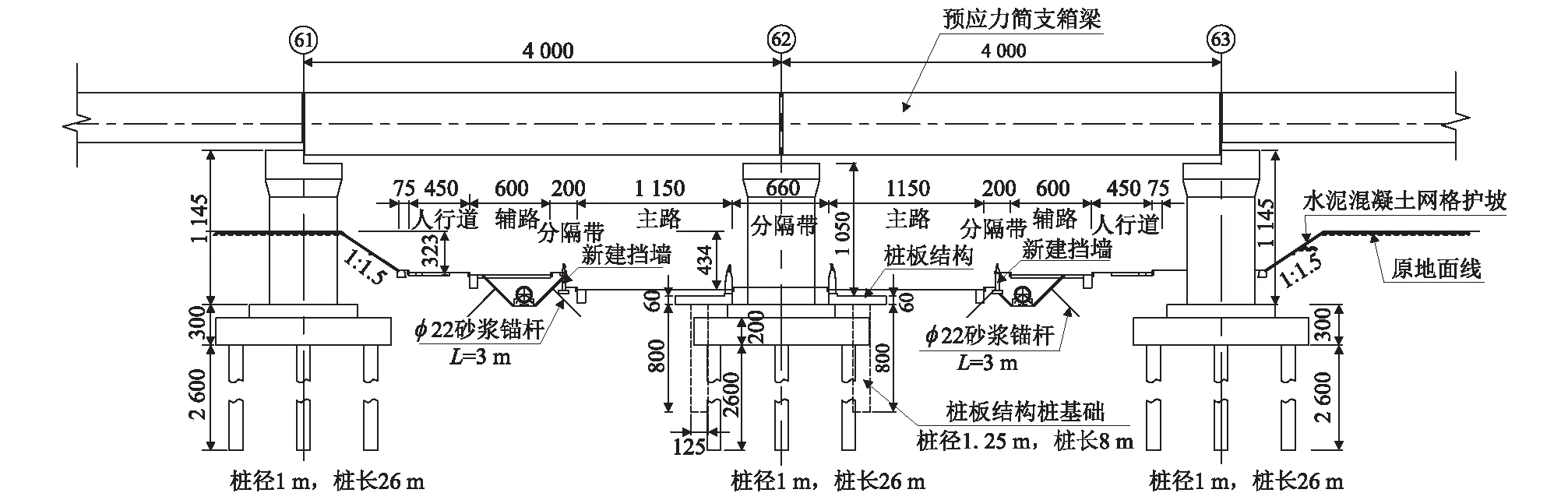

既有高速铁路为双线无砟轨道,设计速度为350 km/h,结构形式为40 m预应力混凝土简支箱梁,桥墩为圆端形桥墩,墩高10.5 m,基础为桩基础,承台尺寸为11 m×8 m×2 m,桩长26 m,桩径1 m。

新建道路横断面及平面,如图1、图 2所示。下穿段道路红线70 m,采用四幅路形式,中间分隔带宽约在1.2~7.8 m,两侧机动车道各宽11.5 m,两侧分隔带各宽2~2.2 m,两侧辅路各宽6 m,两侧人行道各宽4.5 m。路堑两侧采用放坡开挖后铺设水泥混凝土网格护坡,道路最大挖深3~5 m,路面结构坡比1∶1.5。道路占压部分既有高速铁路62号墩承台3.5 m、2.88 m,设置了部分桩板结构 (板厚0.6 m),以隔离汽车荷载的影响,板侧设置SS级防撞护栏。

图1 公路路堑下穿高速铁路横断面示意图(cm)

图2 公路路堑下穿高速铁路平面布置示意图

两侧辅路下方及部分主路下方敷设雨水管,雨水管管径为0.6~1 m。雨水管基坑采用放坡开挖,粉细砂层采用1∶2放坡率,其他土层采用1∶1。破面喷射80 mm厚C20素混凝土,内挂φ8@150×150钢筋网,打设3 m长砂浆锚杆。施工过程中控制开挖长度,及时回填。

道路施工顺序为:施工场地为管线防护、改移;开挖基坑至辅路标高;施做辅路雨水管道工程;开挖基坑至主路标高;施工桩板结构;施工主路雨水管道;挡墙施工,道路铺装。

建设场地地面平缓,地层从上之下依次为:杂填土(80 kPa)、细砂(270 kPa)、细圆砾土(中密400 kPa)、粗圆砾土(中密550 kPa)、细圆砾土(密实500 kPa)、粗圆砾土(密实,650 kPa)和泥岩(强风化,250 kPa)。

由于高速铁路对轨道平顺性的要求极高,为保证高速铁路运营安全,需对新建公路对既有高速铁路桥墩竖向变形的影响进行分析,并在施工过程中开展监测工作。需要说明的是,《公路与市政工程下穿高速铁路技术规程》[8]针对公路或市政工程提出:(1)采用路堑形式下穿时,应进行专项论证。(2)不限速条件下,墩台顶位移限值横向、竖向、纵向均应小于2 mm,当不满足时,可进行专项论证,但轨面平顺性应满足《高速铁路无砟轨道线路维修规则(试行)》和《高速铁路有砟轨道线路维修规则(试行)》中对于静态几何尺寸容许偏差管理值的有关规定。由于在设计及计算评估过程中,该规范尚未颁布,对既有高速铁路运营安全的影响评估主要依据《高速铁路设计规范》及《高速铁路无砟轨道线路维修规则(试行)》进行。

2 基于改进的分层总和法的既有高速铁路桥墩竖向变形分析

目前TB 10093-2017《铁路桥涵地基和基础设计规范》中第3.2.4条规定,摩擦桩基础的总沉降量计算可将桩基视作实体基础,按照规范中给出的分层总和法进行计算,但规范中只有桩基础受桩顶荷载时的沉降计算方法,未给出摩擦桩基础受邻近地面荷载变化时的沉降计算方法;GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》第5.3.9条规定,当存在相邻荷载时,应计算相邻荷载引起的地基变形,其值可按应力叠加原理,采用角点法计算,但规范所给出的为查表法,不利于计算机计算。本文将路堑开挖视作卸载过程,利用计算机程序计算道路开挖对邻近桩基础的竖向变形影响。计算步骤如下:

(1)根据mindlin解析公式结合应力叠加原理计算开挖卸载引起桩身位置处土体沿深度方向的附加应力变化。

(2)采用幂指数形式的土体模量(考虑回弹模量)计算公式,计算分层模量。

(3)根据附加应力和模量计算分层应变,并进一步计算分层压缩量。

(4)分层求和得到桩基础的隆起回弹变形。

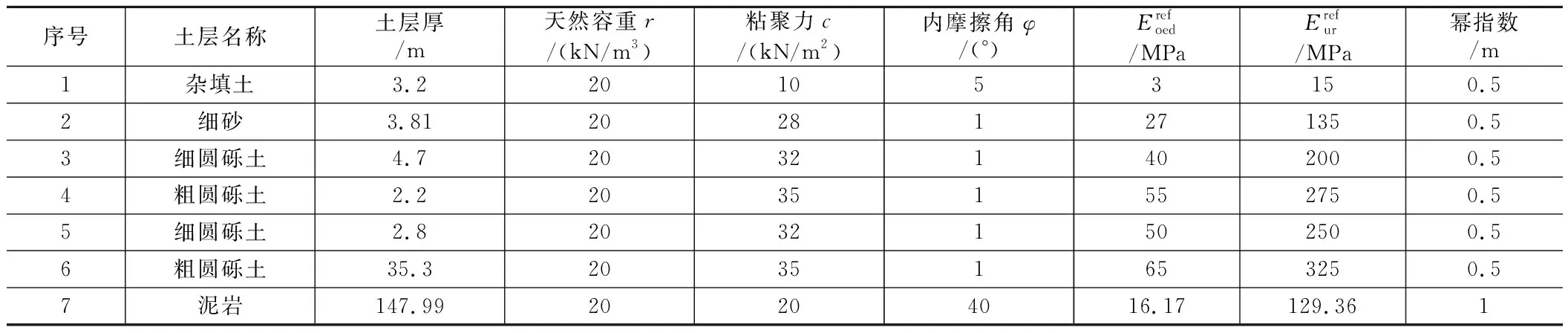

其中假定桩基础的中性点位于桩身的2/3处,压缩层的厚度按照变形比0.025确定[9-10]。详细的计算流程和计算公式详见文献[11],此处不再赘述。计算所采用的土体参数,如表 1所示。

表1 土体参数表

图3 施工过程中地层附加应力曲线图

图4 施工过程中桥墩隆起值断面曲线图

58~62号桥墩位置处桩身位置处土体应力随深度的变化曲线(未考虑桩土相互作用),如图3所示。其中正号表示拉应力(因土体实际不能承担拉应力,该值表示由于卸载回弹导致的地应力在历史应力下的减小值)。由图3可以看出,随着与路堑中心距离的增加,附加应力的变化逐渐减小,同时,附加应力变化值随深度的变化规律并不相同。 62号桥墩位于路堑中心,附加应力在地表处最大,随着深度增加而逐渐减小,58~61号桥墩附加应力随深度变化呈现先增大后减小的趋势,最终趋于收敛。

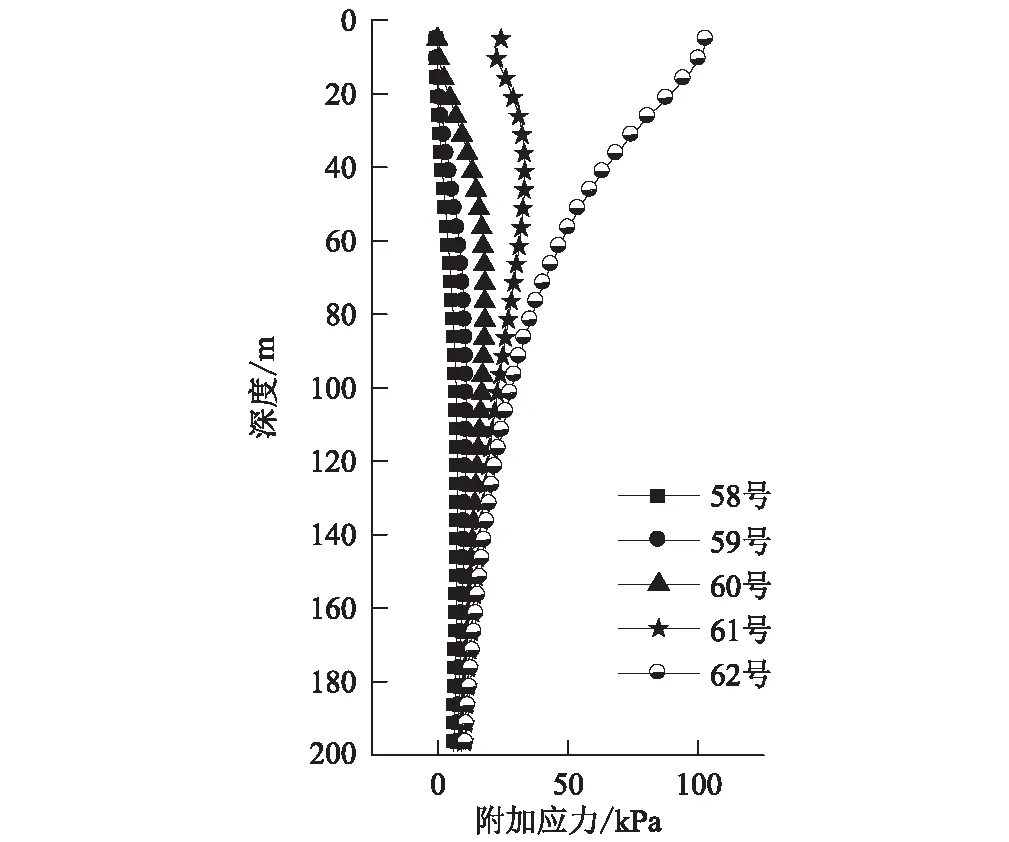

采用改进的分层总和法计算路堑开挖引起既有高速铁路桩基础隆起值,如图4所示。由图4可以看出,随着与路堑中心距离的增加,桩基础隆起值逐渐减小并逐步收敛。位于路堑中心的62号桥墩隆起最大值为4.88 mm,在距离路堑中心114.8 m处的58号和66号桥墩,隆起值约为0.1 mm,可认为基本没有影响。

3 基于弹塑性三维有限元理论的墩顶竖向变形仿真分析

采用连续介质模型将土和结构共同建模进行三维弹塑性有限元分析,考虑土体的非线性和土体与结构的耦合作用,直接得出由于基坑开挖引起邻近高速铁路桩基础的位移变形,是目前处理较为复杂的岩土问题的通用手段之一。

基坑开挖是一个土与结构共同作用的复杂过程,对土介质本构关系的模拟是采用土与结构共同作用方法的关键,从理论上讲,基坑开挖中的土体本构模型应能同时反映土体在小应变时的非线性行为和土的塑性性质[12]。根据拟分析问题的特点,选择修正摩尔库伦模型作为土体的本构模型,参数如表1所示。桥墩及承台采用实体单元模型,桩基单元采用梁单元模拟。

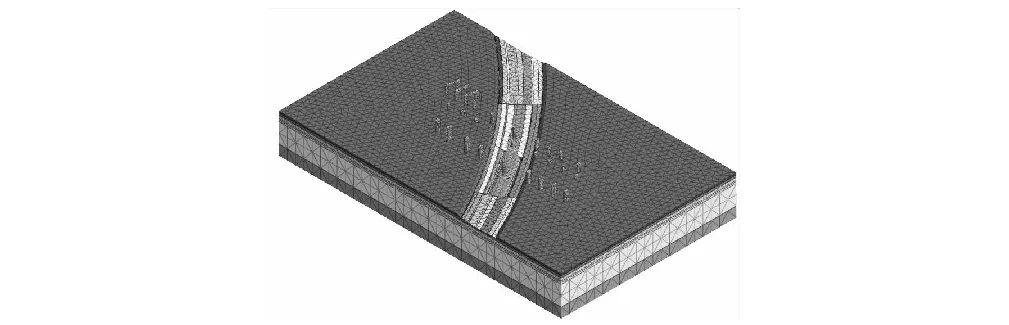

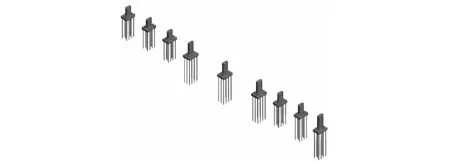

截取新建路堑下穿段共计200 m(与高速铁路交叉点前后各100 m)进行分析,既有高速铁路的分析范围选为新建公路边线外侧各3个桥墩(共9个桥墩)。模型的侧向边界条件采用垂直于边界平面的约束(零应力边界),底部边界条件采用三向全约束[13]。为减小边界条件模拟与实际情况不符带来的误差,模型的平面范围不宜过小,本文取为桩基外侧3倍桩长范围,模型的深度取为桩尖以下35 m,模型总尺寸为510 m×320 m×70 m,网格划分采用四面体网格,共划分为 26 728个节点,106 361个单元。有限元整体网格模型如图5所示,桩基、承台及桥墩网格模型,如图6所示。

图5 有限元整体网格模型

图6 桩基、承台及桥墩网格模型

由于土体位移尚位于小应变范围,可认为桩、土间不产生相对滑移,因此桩、土采用共节点的形式模拟二者的相互作用。采用生死单元的方式来模拟土体的开挖过程。

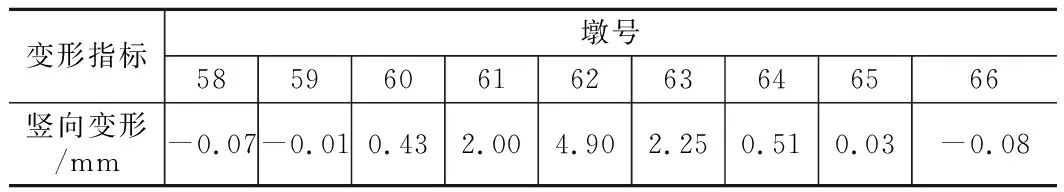

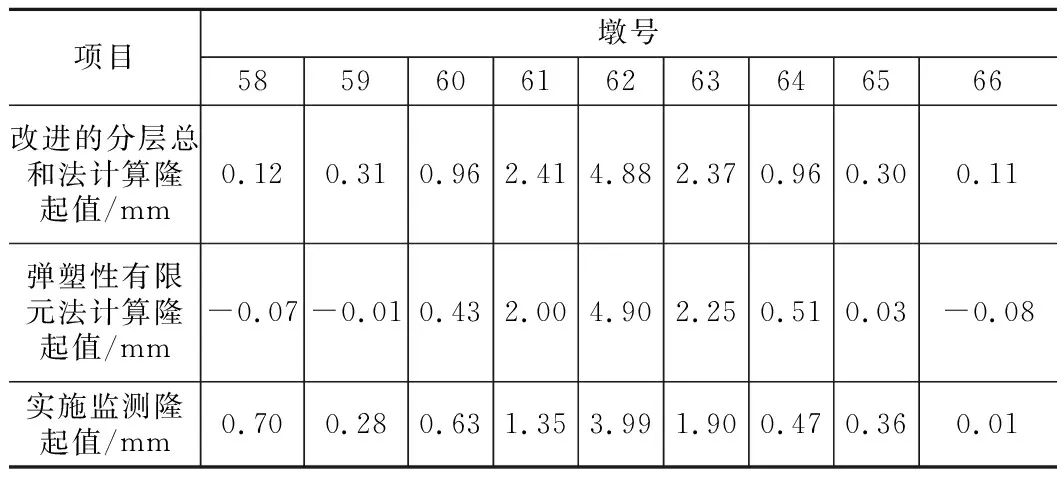

分析了路堑开挖施工过程中最大开挖阶段引起既有桥墩顶的竖向变形,如表2所示。表中竖向变形正值表示隆起变形,负值表示沉降变形。

表2 墩顶变形仿真分析结果表

由表2可知,施工过程中的最不利阶段情况下,竖向变形的最大值发生在62号桥墩,为隆起变形,最大隆起值为4.90 mm。

经计算,施工过程中相邻墩最大差异沉降量为2.9 mm,最大横向变形为1.33 mm,平顺性检算满足《高速铁路无砟轨道维修规则(试行)》中轨道静态几何尺寸容许偏差管理值的要求。由于该值为施工影响附加值,建议在施工前对初始轨道平顺性进行检测并调整。另外,墩顶附加变形值叠加上原高速铁路在设计工况下(恒载、活载等)的墩顶变形值后,相邻墩最大差异沉降量为3.01 mm,最大横向变形为3.48 mm,小于《高速铁路设计规范》中规定的差异沉降量不大于5 mm、横向折角不大于1‰的要求。由于既有高速铁路桥墩为隆起,因此对既有桩基不会出现附加的负摩阻力,且路堑开挖底面位于承台顶面以上,路堑开挖对桩侧土无扰动,桩侧摩阻力无损失,因此桩基承载力不受影响。

4 监测数据分析及对比

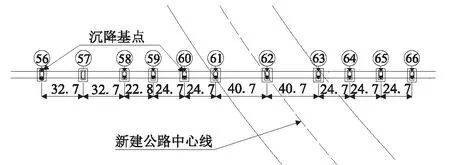

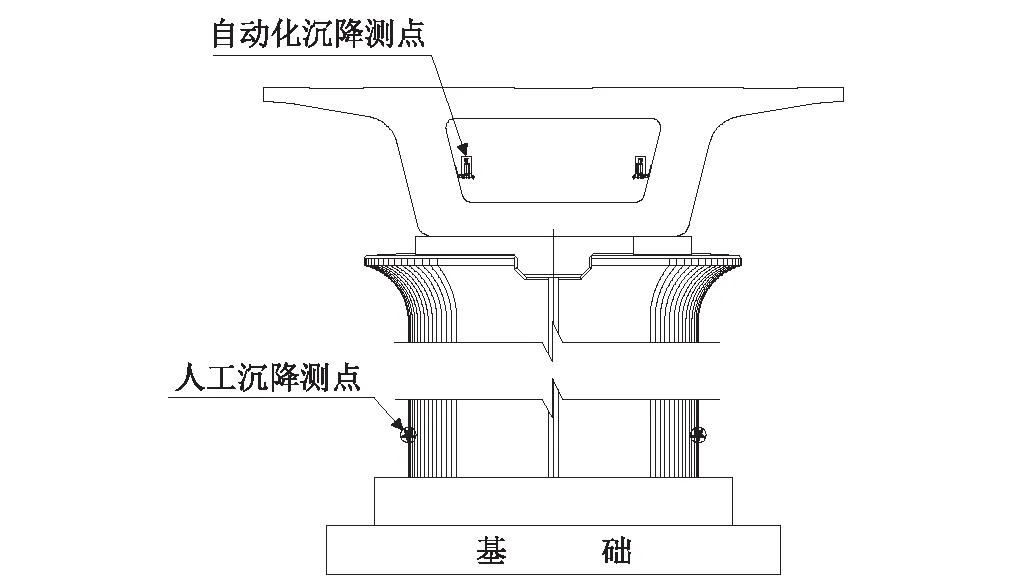

工程实施过程中,针对既有高速铁路桥墩的隆起变形进行监测,采用了基于振弦式静力水准仪的自动化监测系统[14]和基于电子水准仪的人工监测两种手段进行测量并相互校核。共在桥梁的上下行侧对称布置2条测线,布置2个基点,18个测点,监测范围共计230 m。监测点的布置,如图7、图8所示。自动化监测测点安装于箱梁内部的两侧腹板上,系统监测频次为1次/10 min,测量精度为0.05 mm;人工监测点布置于墩身两侧,监测频次为2次/d,测量精度执行 TB 10621-2009《高速铁路工程测量规范》[15]中第8.1.7条规定的二等标准,高程中误差不大于 0.5 mm,相邻点高差中误差不大于0.3 mm。

图7 测点平面布置示意图(m)

图8 测点立面布置示意图

(1)自动化监测数据与人工监测数据的对比分析

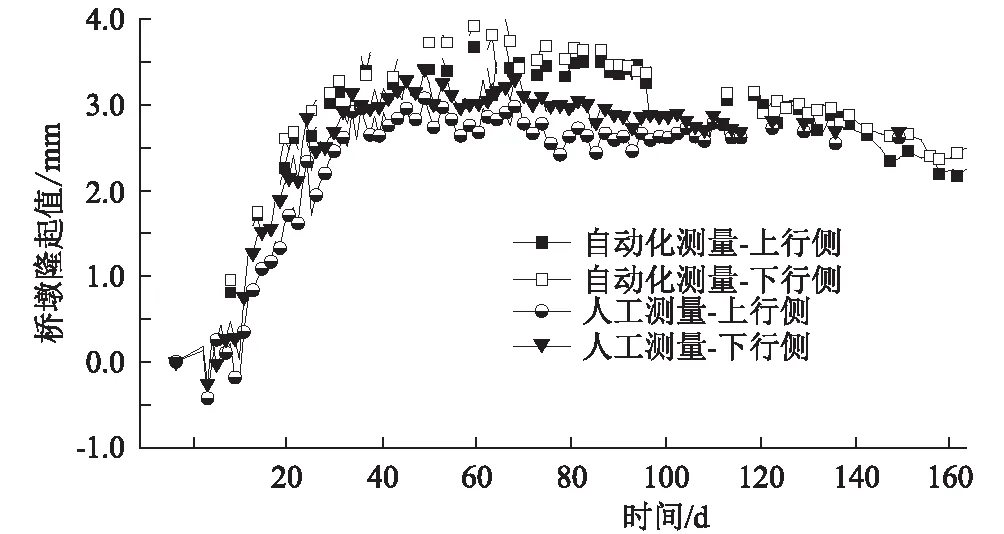

开挖过程中位于路堑中心的62号桥墩的自动化监测数据与人工监测数据的时程对比曲线,如图9所示。开挖过程中,62号桥墩持续隆起,自动化监测最大隆起值为3.991 mm,人工监测最大隆起值为3.42 mm,自动化测量与人工监测数据趋势一致,吻合良好。

图9 施工过程中自动化测量数据与人工测量数据的时程曲线对比图

(2)自动化监测数据时程曲线分析

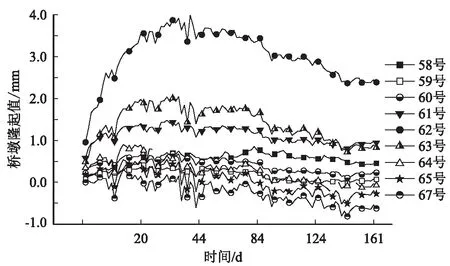

施工过程期间58~67号桥墩的隆起过程时程曲线,如图10所示,该曲线显示,在0~60 d路堑开挖期间,既有高速铁路61号、62号、63号桥墩发生明显隆起现象,其中61号桥墩最大值达到1.433 mm,62号桥墩隆起最大值为3.991 mm,63号桥墩隆起最大值为2.046 mm。开挖完成后,随着桥下桩板结构的施工及路面层的施工,桥墩隆起值呈现下降趋势。除上述点外,路堑外侧其余桥墩影响较小,在-0.812~0.903 mm间波动,也表现出了隆起值先增大后减小的趋势,部分测点最终出现略微沉降的状态。

图10 施工过程中桥墩沉降变形时程曲线图

(3)监测值与计算值对比分析

针对监测值与计算值进行对比,如表3所示。以位于路堑中心的62号桥墩为例,采用基于改进的分层总和法计算隆起值为4.88 mm,采用有限单元法仿真结果为隆起4.90 mm,实际监测值为隆起3.99 mm,结果对比吻合良好,验证了改进的分层总和法在计算公路路堑下穿高速铁路隆起值影响的适用性。实际监测相邻墩最大差异沉降值为2.64 mm,最大横向变形值为1.13 mm;叠加上既有设计值后,最大差异沉降值为2.75 mm,最大横向变形值为3.28 mm。均满足《高速铁路设计规范》和《高速铁路无砟轨道线路维修规则(试行)的要求。

表3 监测值与计算值的对比表

5 结论

文章以某新建公路路堑下穿既有高速铁路桥梁工程为背景,分别采用了改进的分层总和法和弹塑性三维有限元仿真分析方法等多种分析手段研究既有高速铁路桥墩隆起变形的影响;进一步在施工过程中,采用自动化监测与人工监测2种方式对既有高速铁路隆起变形开展测量工作,获得了亚毫米级精度的可信数据,保证高速铁路的运营安全。通过分析、监测及对比,得出结论如下:

(1)经计算和监测,该新建公路路堑开挖对既有高速铁路桥梁的影响满足《高速铁路设计规范》及《高速铁路无砟轨道维修规则(试行)》的要求。

(2)计算值和监测值均显示,新建公路路堑开挖将引起既有高速铁路桥墩发生隆起变形,隆起变形值随着开挖方量的增加而增加,随开挖距离的增加而减小。

(3)改进的分层总和法计算值、三维有限单元法仿真计算值及实际监测值吻合良好,验证了改进的分层总和法应用于路堑开挖对既有高速铁路影响分析的适用性,为后续类似项目提供借鉴。