歌剧《党的女儿》的创作与演唱艺术研究

2019-09-01金婷婷

摘 要:文章以《党的女儿》的实践作为个案,对其创作和演唱艺术进行分析,从剧本写作思路、音乐语言整体设计、主要人物性格的音乐塑造及作品审美体验等方面展开研究,从而对中国歌剧的表演艺术进行尽可能全面的、多角度的、深入的梳理与研究,总结其本质特点与发展规律,为其他歌剧的发展和表演提供参考和借鉴,最终为歌剧的传播奠定良好的基础。

关键词:中国歌剧;《党的女儿》;剧本写作;音乐设计;审美体验验

一、歌剧《党的女儿》的诞生

(一)中国歌剧的定义

“歌剧”一词源于歌剧的故乡——意大利。在歌剧从它的诞生地佛罗伦萨向整个亚平宁半岛及周边邻国传播的40多年中,人们对其称呼是Drama per musical即“为音乐而作的戏剧”,或者说是建立在音乐上的戏剧艺术样式。1640年以后,人们才用古拉丁语opera来称呼它(在拉丁语中,opera指的是工作、作品、辛劳的意思),后来的意大利语接受了这个己成为特指的学名。

中国歌剧是指,借鉴西方歌剧的多声音乐结构形式,在中国戏曲音乐、歌舞音乐等民间音乐的基础上,表现戏剧情节,以歌唱为主要叙事方式,采取写实的表演风格,在内容和形式上富于中国民族的各种特色的综合性舞台艺术,包括大中华文化圈之内的歌剧,即不仅仅包括中国内地的歌剧,也应当包括港、澳、台的歌剧,甚至包括海外华人创作的歌剧。当前,中国歌剧表现出汇聚戏曲、歌舞、西方音乐甚至话剧等元素的多元化局面。

(二)20世纪中国歌剧发展脉络

20世纪早期的五四运动是影响深远的思想改革浪潮,在该浪潮的引导下,更多文人开始对国家政治、经济、文化等方面进行深刻的思考,他们提出要参考、学习国外文明,充实广大民众的精神世界。在这个时期里,我国传统音乐艺术家在接纳国外文化理念的时候,开始试图使用西方歌剧形式表现国内现实情况,将其和传统民族审美观念融合起来。发展至今,中国歌剧总共经历百年的动荡,其发展的脉络可大致分为三个阶段:

第一阶段——萌芽阶段(20世纪初至1949年):以《白毛女》为典型,产生时间是1949年之前和解放早期,比如黎锦晖创作的作品《麻雀与小孩》,聂耳、田汉共同创作的作品《扬子江的暴风雨》,和继承到现在的作品《兄妹开荒》《夫妻识字》等著名作品。上述的民族歌剧在内容方面具有的政治意味以及社会特点:主要是体现解放地区民众日常生活,体现典型人物的事件以及新旧社会的对比,在音乐方面包含少数原创,大部分是直接使用民歌或民间戏曲的作品,表明中国歌剧主要将戏曲、民歌作为基础内容,创造出发展的全新时期,开启中国歌剧表演艺术发展、改革、创新的大幕,为未来发展作出极大的贡献。

第二阶段——探索时期(1950年至1966年):该阶段出现了不同类型的歌剧。比如《洪湖赤卫队》《江姐》《刘三姐》等,这一阶段开启了第二次发展浪潮,有些作品甚至流传到现在。在内容以及选题上,这一阶段主要以改革发展、阶级斗争为主题,在创作上也表现出明显的民族特色,作品《洪湖赤卫队》主要使用湖北天沔花鼓以及天门等区域的传统音乐元素。作品《江姐》重点体现出我国地下党员江竹筠(也就是江姐)在四川进行革命以及在集中营拼死抵抗,为祖国奉献的事件,因此艺术家在创作的时候采纳四川民歌内容,也普遍借鉴了川剧、四川清音和婺剧等不同类型的戏曲语言元素。在体现少数民族日常生活的作品中,艺术家使用大量少数民族音乐内容,比如《柯山红日》体现出藏族音乐特色,《阿依古丽》体现哈萨克族音乐特色等。

第三阶段——发展创新阶段(1976年至今):1976年之后,伴随我国社会经济的崛起,中国歌剧得到了较大的发展。因为政治环境转好,经济水平不断提升,我国文化进入到其他国家,中外音乐文化沟通和互动活动增加,促使我国文化进入发展的黄金时期,歌剧涉及范畴不断扩张,甚至进入到广大民众的日常生活中。音乐领域的作家与作曲家对歌剧音乐的艺术规律有了更为深刻的认知,在创作上进行更多的创新以及探究。

(三)歌剧《党的女儿》的创作背景及演出概况

由总政歌剧团于1991年创作演出的六场民族歌剧《党的女儿》,是中国歌剧在发展创新阶段里所诞生的众多作品中最具代表性的一部。

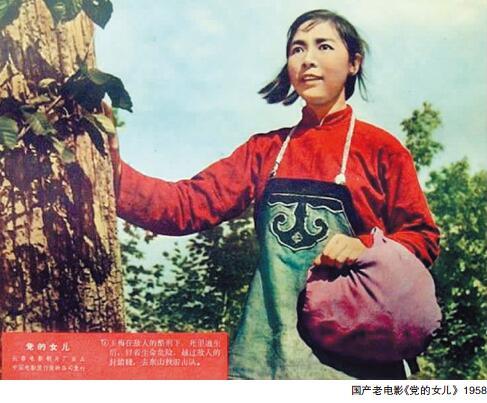

《党的女儿》由长春电影制片厂摄制并于1958年上映的同名电影改编而成,这部电影的文学剧本创作则取材于王愿坚的小说《党费》。《党费》主要描写了1934年中央苏区第五次反围剿失败后,红军北上,留守的共产党员与革命群众,在严酷的白色恐怖环境中,同国民党反动派及党内投降变节分子所进行的殊死斗争。他们坚强不屈、视死如归的斗争精神,他们坚定不移、远大崇高的共产主义信念,感天动地,读来常使人热血沸腾,心潮澎湃。

二、作品的创作风格分析

(一)剧本写作思路及安排

著名歌剧艺术家评论家胡士平说过这样的观点:“重要题材并不是直接放在那里,随便让人拿的,如果艺术家缺少一定的政治敏感,即便想關注重大题材也无法精准地找到。现在我们提倡的艺术家政治敏感与政治家有一定的差异,后者关注政治问题,主要目标不是艺术,甚至无法用艺术方式来呈现,艺术家基于艺术思维而产生的政治敏感才是我们创作中需要的重要品质。”作为一部上演百场而不衰,并获得1992年全国“文华奖”的剧目,深刻的思想性与主题性为歌剧《党的女儿》的最终成功奠定了坚实的基础。

在《党的女儿》一剧中,编导们围绕着田玉梅这个党的好女儿在这殊死斗争中的命运发展精心设计了六幕戏,这六幕戏可以说是前呼后应,丝丝入扣,合情合理,惊心动魄。而每个细节发展所引发的矛盾冲突,都会撞击出一个感人肺腑的“情”字来,这里有母女之情、夫妻之情、战友之情、姐妹之情、党群之情、同志之情、阶级之情、爱党之情。歌剧艺术特有的音乐抒情性更为这些“情”的抒发提供了最有力的技术手段。所有这些“情”就是一颗颗闪亮的珍珠。被田玉梅这根传奇的线串联起来,编织出一幅《党的女儿》的壮丽画卷。笔者将着重以第一幕为例,对其剧本写作与内容安排进行分析。

《党的女儿》的第一幕确实是先声夺人的一笔,又是凤头凸起的第一笔。编导们在这里所展示的匠心独具的艺术手法使观众为之惊叹,“成千人的心脏立刻一起跳动”起来。我们说《党的女儿》从一开始就站到了一个很高的起点上。

(二)音乐语言的整体设计

歌剧《党的女儿》是中华人民共和国成立五十年之后国内具有典型性的重要剧目,还是我国民族歌剧的传世作品。其在1992年获得我国“文华奖”以及第六届全军文艺会演一等奖,甚至被我国文化部选为祝贺建国五十周年的重要作品之一,参与国庆游行活动。

音乐优劣事关歌剧的发展历史,音乐的民族化和新歌剧音乐生命的核心有关,要从众多民歌、戏曲中吸纳音乐元素,还要关注、学习以及吸收国外经典音乐,只有如此才可以创造出具备我国民族特色以及韵味,具备当代审美特征的全新歌剧。《党的女儿》就是遵守上述原则创作出的作品。

作曲者王祖皆之前强调:“在设计音乐的时候,必须遵守‘坐北朝南原则,融合北南。在创作的时候需要表现出赣南苏区的生活特质,此外也不能局限在某个地区上,将北方传统音乐文化中蕴含的粗犷特质,填充到南方民歌柔和雅致的曲调中,借助南北音乐文化的结合,彰显艺术融合的优点。”

其中“坐北朝南”主要表示歌剧作品的创作需要表现出赣南苏区的生活特质,此外也不能局限在某个地区上,将北方传统音乐文化中蕴含的粗犷特质,填充到南方民歌柔和雅致的曲调中,借助南北音乐文化的结合,彰显艺術融合的优点。在创作的具体方法上,作曲家主要选用了江西民歌和山西蒲剧音乐的调式,从具体性格上分析,江西作品淳朴自然,感情深厚,体现出明显的抒情意味,特别像赣南茶歌中的“茶腔”跳跃性和歌唱性都很强,生活气息非常浓郁,但它的多数结构是五声调式,旋法主要使用级进,所以基本上不能表现出戏剧性张力。但是山西蒲剧主要使用七声音阶,旋法大部分是四五度左右的跳进,表现出雄壮浑厚的特征,此外,其板腔体结构模式和展开方式,也为音乐的戏剧化创作奠定良好的基础。

(三)主要人物性格的音乐塑造

《党的女儿》一剧的音乐创作之所以取得了令人瞩目的成果,不仅仅是因为它坚持了音乐的民族化,赋予民族化很强烈的时代感,更重要的是因为它非常生动且有特色地运用具有时代感的民族音乐手段塑造出的了一个个性格鲜明、血肉丰满的艺术人物形象。作品中的人物体现出生活化特征,人物在较大的冲突面前,不走形式主义,创作者赋予人物的个性、语言、行为都十分贴合日常生活,可以引起受众的共鸣,这也是创造者舍弃公式化、脸谱化之后,在人物创造上体现出的突出特征。创作者主要塑造了田玉梅、桂英、七叔公等形象,将传统文艺作品中超脱于日常生活的共产党员形象重新拉回到人间。此外字斟句酌,全面彰显戏剧文化的语言价值。作品的叙事方式一般依赖于人物的唱词。在上述方面,创作者凭借丰富的古典诗词储备以及戏曲的积累,全面激发语言的魅力,确保唱词展现出地域特征,蕴含隽永的深意。整个作品唱段流畅浅显,对仗工整,结构严谨。作品中核心人物的唱段都表现出对应的个性,没有雷同现象。唱词不仅浅显直白,风格清新,此外也表现出日常生活中蕴含的哲理,为作曲家、演员的再次创作奠定了相应的基础。

三、作品的审美体验分析

中国民族歌剧的精神内涵源自其和20世纪我国社会生活的紧密关系,受到宏观环境的深刻影响,最终迸发出让人拼搏和奋斗的精神价值以及艺术魅力,焕发出动人心魄的审美效应。作为与革命理念以及现实思想斗争紧密关联的作品,《党的女儿》也表现出普通民众生活化艺术的韵味以及风格,在艺术表现形式上,体现出相对明显的多元综合特点,在音乐结构上融合了西洋歌剧形式和我国戏曲形式,在内部结构上侧重于现代话剧,歌唱、说白交替出现。现实性和历史性结合,蕴含社会、经济、文化等相关元素,为歌剧的发展创造出相对稳定且完整的文化环境以及艺术发展空间。

“艺术语言的空灵一般是虚实相照、实中寓虚,张弛有度,表现出灵动且柔和的韵味与特色。”其通常以简单直接的语言创造宽广的艺术环境,促使浅显的语言呈现出丰富的世界,为受众带来肆意联想的艺术空间,感受语言中蕴含的灵气。因此语言体现出的空灵美则是距离美,一般是艺术语言的能指与所指、理性信息以及潜在信息之间的距离形成的美,还是艺术语言的“象”与“意”、“有”与“无”、“实”和“虚”、“情”和“理”之间的距离产生的美感体会。

我国民族歌剧的发展历史,一直蕴含着改革理念以及创新观念。其产生、发展以及持续成熟,基本上符合20世纪我国社会改革的现实需求,且表现出与众不同的思维内涵以及艺术价值。在国内外美学发展历史中,大众也深刻体会到审美与社会之间的密切联系,甚至有学者针对审美社会学以及教育开展深入的研究和分析。我国在很早之前就产生了独特的审美社会学以及审美教育系统,对我国各个民族审美理念以及审美原则带来一定的影响。第一是格外关注审美和社会之间的具体联系,重视审美对人格培育的独特价值,孔子强调:“兴于《诗》,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)儒家美学开始把个人审美活动上升到人生的高度。

审美现象和文化有关,文学艺术也是重要的文化因子。一定社会历史环境中的审美活动以及艺术创造,根本上依然是社会文化的重要组成。20世纪,我国文化坚持本土特色,融入世界,展望未来,在文化演变及发展历程中,不仅有中西方文化结合的多元互补以及创新改革,也有本位文化引导下民族文化模态的改革与创新。20世纪我国民族歌剧体现出社会文化特点,其开始吸纳国外歌剧艺术元素,持续消解且同化到我国民族歌剧体式的本体建构中,在文化筛选、美学目标、精神理念、机体建构、审美作用等多个部分进行杂糅以及汇总,产生更为成熟的美学特色,表现出我国民族歌剧本体理念的美学特色,深刻且直接地表现为独有的艺术表现方式以及审美形式。

四、结语

通过对歌剧作品《党的女儿》不同角度的分析研究,我们能清楚了解到,我国民族歌剧的审美形态源自滋养它的中华民族,也源自当时的社会环境。我国民族歌剧基本上不存在单纯的悲剧以及喜剧,通常是彼此依存的混杂剧,这种戏剧形态在国内传统戏曲中数不胜数。李渔在《闲情偶寄》中强调,国内传统观众将作品的“团圆之趣”当做“必须”。王国维在《红楼梦评论》中强调始于“悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨”,全面表现出我国民众的审美喜好。上述民族性的审美喜好也在一定程度上影响我国歌剧作品的创作审美形式的产生以及创作者的审美趣味,因此就塑造了我国民族歌剧中悲喜剧元素融合,悲怆或美好形象和幽默形象彼此衬托,共同存在的艺术形态。我国民族歌剧主要在不同元素的对照中,表现出多维共生的审美趣味以及特色。

参考文献:

[1]金铁霖.金铁霖教学论文集[M].北京:人民音乐出版社,2000.

[2]金铁霖.民族声乐教学的现状及创新[J].中国音乐,2005(4).

[3]王世魁.浅谈民族声乐训练中的若干方法问题[J].中国音乐,1998(4).

[4]袁静芳.中国传统音乐概论[M].上海:上海音乐出版社,2000.

[5]赵世兰.金铁霖及其民族声乐教学艺术[J].中国音乐,2004(4).

[6]杨仲华,尤志国.中国气派民族神韵百姓欢迎[J].中国音乐,2005(1).

[7]杨曙光.多维文化视野中的专业民族声乐教育[J].中国音乐,2004(2).

[8]杨仲华,尤志国.中国气派民族神韵百姓欢迎──论金铁霖民族声乐学派的确立[J].中国音乐,2005(1).

[9]杨仲华.论金铁霖民族声乐教学的美学规范[J].中国音乐,2005(2).

[10]杨仲华.论金铁霖民族声乐学派的学术定位[J].中国音乐,2005(3).

[11]苏皮契奇.社会中的音乐:音乐社会学导论[M].周耀群,译.长沙:湖南文艺出版社,2005.

作者简介:

金婷婷,中国音乐学院硕士学历,中山大学,副高职称。研究方向:音乐。