魔鬼隐藏在细节中:证券法大修中的小条款

2019-08-30北京大学法学院教授

彭 冰 北京大学法学院教授

2019年4月底,全国人大公布《证券法(三审稿)》,公开征求意见,关于《证券法》修改的讨论也广泛展开。

一、引言:关注《证券法》大修中的小条款

粗略统计,《证券法(三审稿)》新增了41个条款,删除了32个条款,修改了132条:现行《证券法》总计240条,《证券法(三审稿)》总计239条——这算得上是大幅度修订了。在讨论中,诸如注册制、投资者保护、并购限制等内容都为公众所瞩目,也是讨论的热点问题。

同时,在《证券法(三审稿)》中,有些证券法条文的修改只是做了一些小小的文字调整,看起来好像无伤大雅,也因此几乎无人关注。

这些条款中,有些确实可能只是文字性的调整,是为了使法律条款的表述更为明确清晰,并不会带来任何问题。例如,三审稿第14条第1款,将原文“公司公开发行新股,应当符合下列条件”的表述,修改为“公司公开发行新股,应当符合下列条件”,第2款将原文中“上市公司非公开发行新股”,修改为“上市公司发行新股”(见表1)。在第一款增加了“首次”的限制词,在第2款则取消了“非公开”的限定,看起来好像变化很大。但实际上,只是区分了证券的首次公开发行(俗称IPO)和再次发行,授权证监会可以对这两类发行规定不同的条件。这是现实中早就已经存在的实践,在理论上也并没有争议,只是在条文上表述得更为清楚一些而已。

表1 《证券法(三审稿)》与现行《证券法》条文对照之一

但“魔鬼隐藏在细节中”。另外一些不引人注目的条款修改则可能会带来严重的后果。例如,《证券法(三审稿)》第64条的修改,看起来只是将编造、传播虚假信息的主体从特定主体扩展到了任何人,但实际上却可能带来巨大的影响,甚至会改变整个证券市场的信息生态。又如《证券法(三审稿)》第66条,将利用他人账户的禁止扩大到了法人之外的任何主体,好像只是落实账户实名制的一个措施,但却严重限制了交易自由。

诸如此类条款的修改影响整个市场的所有人,是否恰当,需要认真检讨和仔细讨论,而不应该不声不响地“蒙混过关”。本文重点关注《证券法(三审稿)》中上述两处不引人注目的小修改,讨论修改的必要性和可能带来的后果,以及是否应该修改、如何修改。期望通过本文的讨论,能够引发人们的关注,使人们在关注注册制之类热门话题之余,也能关注类似条款的“小修改”。

二、编造与传播虚假信息——《证券法(三审稿)》第64条

证券市场是一个信息市场,证券的价格总是随着信息的变化而波动,学者更是以证券价格反映相关信息的速度来衡量市场的有效性。真实、准确、完整和公平及时地发布信息,对于证券市场的有效、投资者保护也就显得尤为重要。

现代证券法以强制信息披露作为监管的主要理念,通过强制要求发行人和上市公司发布相关信息,对虚假陈述者施加法律责任,来减少市场上的信息不对称。不过,强制信息披露制度下,只有特定主体才是信息披露义务人,在特定时刻负有信息披露义务,这被称为积极信息披露义务——如果信息披露义务人不披露、或者披露不实,需要承担法律责任。

还有一类消极信息披露义务,即某些主体本来没有信息披露义务,但如果其主动披露虚假信息,扰乱市场秩序,就要承担法律责任。现行《证券法》第78条即是此类规定。不过,该规定在主体方面限定为:国家工作人员、传播媒介从业人员和有关人员(第1款)和证券工作人员(第2款)。该条在适用时面临一些限制,这可能是修法时将主体扩大的主要原因(见表2)。

表2 《证券法(三审稿)》与现行《证券法》条文对照之二

1.现行《证券法》第78条的适用

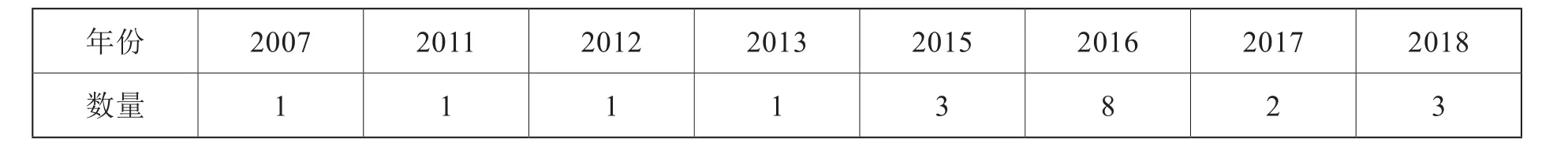

现行《证券法》第78条与其对应的法律责任第206条、第207条,在实践中其实很少得到适用。按照我们的统计,从2007年至2018年年底,依该条款被证监会及其派出机构处罚的案例,大约只有20个,年度分布也极不均匀(见表3),年均超过1个的年度只有4年:分别为2015年(3个)、2016年(8个)、2017年(2个)和2018年(3个),2008年、2009年、2010年和2014年甚至没有相关处罚案例出现。

表3 历年中国证监会(含证监会地方派出机构)处罚的编造、传播虚假信息案例 单位:件

从主体角度来看,被处罚主体中最多的是“有关人员”——既非国家工作人员、传播媒介从业人员,也非第2款规定的证券工作人员,而是自媒体、网络大V或者一般网民。这显然与新时代新闻传播渠道的变化有关:网络兴起之后,传统纸质媒体一直在衰落,网络媒体包括网络自媒体成为人们获取新闻的主要渠道。在这种情况下,门户网站、网吧、微博、微信等都成为信息发布和传播的主要渠道。在这些渠道上活跃的主体也就更容易成为传播、编造虚假信息的主体。

现行证券法禁止编造、传播虚假信息的主体范围是否能够囊括这些人呢?这在法律解释上是有疑问的。证监会目前的做法是扩大解释第78条第1款的“有关人员”。在刘钦涛行政复议案中,当事人辩称自己并非《证券法》第78条规定的“国家工作人员、传播媒介从业人员和有关人员”,不是适格的责任主体。证监会则认为:“申请人借助互联网工具编造、传播虚假信息并对市场秩序造成重大不利影响,属于《证券法》第七十八条第一款规定的‘有关人员’。”1参见《中国证监会行政处罚决定书(刘钦涛)》〔2016〕4号。按照证监会的解释,则所谓“有关人员”的概念就漫无边界,可以囊括所有编造、传播了虚假信息的主体。

然而,即使是证监会自己的工作人员也承认:“有关人员”并不能解释为将任何人都纳入处罚范围的兜底性条款,而应当与国家工作人员、传播媒介从业人员具有类似“公信力”的特征。2巩海滨、张任重:《互联网时代编造传播虚假信息违法行为构成、法律责任及其规制》,载黄红元、徐明主编:《证券法苑》(2015年第16卷),法律出版社2015年版,第51—52页。这种解释很有道理,也符合法律解释逻辑。然而在现实中,中国证监会在一系列案件处罚中并没有遵守这样的解释逻辑。例如,曹磊(网名:曹山石)这样的网络大V、“弥达斯”这样的网络自媒体,显然可以按照该逻辑解释为“有关人员”,但像刘钦涛、陈斌、3参见《中国证监会行政处罚决定书(陈斌)》〔2015〕59号。王利坚4参见《中国证监会浙江监管局行政处罚决定书(王利坚)》〔2018〕6号。这样的一般网民,毫无网络知名度和影响力,应该就不属于“有关人员”。

但在网络时代,每个人都可能变身为“新闻记者”,每个人都可能成为新闻发布的自媒体。一些社会热点新闻事件,往往是从不知名网友的爆料开始发酵,最终演化为全国“爆炒”的热点关注问题。例如,在陈斌案中,正是陈斌在自己几乎不被关注的微博上的爆料,引发了媒体对“三一重工获得军工准入证”这一虚假信息的传播。5对该案的具体分析,请参见宋悦:《你有说错话的权利吗?——陈斌诉中国证监会案评析》,载洪艳蓉主编:《金融法苑》(总第99辑),中国金融出版社即将出版。可能正是基于这一考虑,证监会在适用时扩大了对“有关人员”的解释,而出于对法律解释逻辑不通的担心,在立法修改时才考虑扩大“编造、传播虚假信息”的主体范围。

2.如此修改并不恰当

将“编造、传播虚假信息”的主体范围扩展到任何人,不符合立法本意,严重限制了言论自由,将极大损害证券市场的信息生态环境。

证券市场是信息市场,信息的真实性会影响股票价格的波动进而影响市场秩序。但信息的产生来源繁多,除了专业人士和信息披露义务人,很难要求市场上的所有主体都保证其所提供或者传播的信息真实准确——谁能拍着胸脯保证自己这辈子就没传过不知真假的“小道消息”?谁能保证自己这辈子说的都是真话?很多时候,限于当时的情境和自己的知识能力,人们总是会说出一些当时自己以为是真的但事后证明是假的消息。要求人们总是说真话,以事后证明为谎言的标准处罚任何说话主体,只能造成言论市场的“寒蝉效应”——导致没有人说话。这也正是我国《宪法》明确规定言论自由的原因。将这套“必须说真话”的逻辑适用到证券市场,就会导致证券市场的信息来源枯竭,在很大程度上反而会减少信息来源、减弱证券市场的有效性。

也正是基于这一考虑,现行《证券法》才将“编造、传播虚假信息”的主体限制为国家工作人员、传播媒介从业人员、证券工作人员和有关人员,因为这些主体具有一定的公信力,传播媒介人员、证券工作人员更具有相应的专业知识,有能力核实信息的合理性,甚至是真实性。

从实践来看,证监会扩大解释“有关人员”,其实已经带来了很大问题:

首先,不合理加重了公众的言论审查负担。任何人都应该对自己的言论负责,但一般公众显然没有能力和义务对所有言论的真实性进行审查。在陈斌案中,陈斌基于三一重工成立军工部这一真实信息,推测“三一重工拿到了军工准入证”,尽管所谓“军工准入证”是不准确的说法,这一推测也不符合当时的实际情况,但这一推测显然具有合理基础,不是故意编造——实际上,一年之后,三一重工确实获得了军工生产许可证。6具体对该案的分析,参见前引注5。该案中,证监会对陈斌的处罚显然就是不合理的。

其次,证监会的选择性执法并不公平。因为信息的传递极为迅速和广泛,实际上证监会几乎没有能力查到所有虚假信息的源头,这造成了证监会的某些处罚是选择性执法,随意挑选某些可以找到的信息传递人予以处罚,不顾实际上有很多人都在传播该虚假信息的事实,造成了执法的极大不公平和不公正。例如在刘钦涛和王利坚案中,两人都不是虚假信息的编造者,而仅仅传播了这一信息。在刘钦涛案中,刘钦涛并非“东莞证券清仓通知”这一虚假信息的编造者。证监会也承认,此前已经有人在微信圈发布了相关图片,只是发布者是“求证性信息”,刘则以确定性的口吻在网吧转发了该图片。7前引注1。在王利坚案中,证监会浙江局更是直接认定“王利坚在手机上看到微信朋友圈有人发布‘证监会暂停新股IPO’的截图”,然后在相关论坛转发而已。8前引注4。此类虚假信息能够造成扰乱证券市场的后果,显然是因为有很多人在传播,而不仅仅局限于这两人。证监会也没有能够证明这两人是向公众传播该虚假信息的始作俑者。因此,对这两人的处罚就是典型的选择性执法,极不公平和不公正。

最后,扩大主体范围,使证监会拥有了对所有证券相关言论进行追责的权力。绝对的权力会带来绝对的腐败。虽然法律欲赋予证监会这样一个巨大无比的权力,但证监会实际上并没有足够资源和能力去保障该权力的全面实施和严格执法,以实现想象中的“真实言论市场”。现实结果就只能是证监会在放任“流言”“小道消息”充斥市场的同时,有选择性地执法,去处罚自己不喜欢的言论和不喜欢的人。上述的刘钦涛案、王利坚案,以及传播“金融机构和房企在证监会开闭门会”的曹磊案,9参见《中国证监会行政处罚决定书(曹磊)》〔2018〕7号。都有此类“执法腐败”的嫌疑。

3.如何修改

检讨现行《证券法》第78条的执法实践,可以发现:证监会目前处罚的案例,涉及几类情况:(1)编造虚假信息以操纵市场;(2)证券从业人员发布分析报告或者投资咨询意见时不符合执业规范;(3)传播媒介从业人员以及自媒体没有遵守新闻职业规范,对发布的信息没有经过必要的核实和审查程序;(4)公众编造、传播虚假言论。

在这四类行为中,其中前三类可以分别用相应的法律规范去处理:编造虚假信息以操纵市场的,追究其操纵的法律责任;证券从业人员没有遵守执业规范发布包含虚假信息的分析报告或者投资咨询意见的,追究其违反该行业规范的法律责任;传播媒介从业人员没有遵守新闻职业规范的,由新闻监管机构追究其相应的新闻责任。这三类都不需要《证券法》设立专门的法律条款予以处理。

第四类公众编造、传播虚假言论的情况,则可以区分两种情况来分析:第一种是公众编造并传播了虚假信息的。这种情况下,因为公众的社会影响力很低,该虚假信息对市场能够造成重大影响,往往是经过新闻媒体、传播媒介的二次传播。因此,只需要加强新闻媒体、传播媒介的专业审查责任即可。10前引注5。第二种是公众仅仅传播了虚假信息的,例如上述王利坚案。这种情况下,公众仅仅是信息传播的渠道,其没有能力和责任去审查所传播信息的真伪,因此,不应当追究公众的法律责任。

另外,在认定公众编造虚假信息时,还应当区分该信息是对事实的陈述,还仅仅是观点的表达(例如推测),观点的表达不能用真假来进行判断,只有是否合理的评判。但证券专业人员在提供专业服务时,需要遵从执业规范,提出合理的建议。对于公众来说,各种观点的表达,都应当属于言论自由的范畴。

因此,对于该条款,建议取消。

如果无法取消,更为现实合理的修改,则是明确主体范围为国家工作人员和传播媒介从业人员以及“类似人员”,同时将行为类型明确为“编造或者传播”,以加重传播媒介人员在传播信息时的专业审查责任。

三、非法利用他人账户——《证券法(三审稿)》第66条

我国1998年颁布的《证券法》明确规定了证券账户实名制的规则,要求“客户开立账户,必须持有证明中国公民身份或者中国法人资格的合法证件”(1998年《证券法》第138条第2款),同时在第74条规定:“在证券交易中,禁止法人以个人名义开立账户,买卖证券。”在2005年《证券法》修改时,扩展了对法人账户管理的规定,从原来仅仅禁止以个人名义开立账户买卖证券,扩展到禁止“非法利用他人账户”(不仅仅限于利用个人账户)和“出借账户”。而《三审稿》则试图将此类账户管理的规定从法人扩展到所有主体(见表4)。

表4 账户管理规定的条款变迁和《证券法(三审稿)》的比较

可以看到,在账户实名制下,对于账户的使用管理越来越严格。1998年《证券法》禁止法人以个人名义开立账户,可能本意还不是为了账户实名制,而是出于对国有企业单位的管理需要。至2005年《证券法》修改时,已经开始体现账户实名制的意思,认为仅仅禁止法人以个人名义开立账户,禁止范围过于狭窄。经2005年修改,现行《证券法》不仅禁止法人借用他人账户交易,法人出借自己的账户,也在禁止范围内。对法人证券交易彻底落实实名制,从借用方和出借方两个角度予以禁止。那是否还有必要将该禁止范围扩展到所有主体(自然人),从而全面落实实名制呢?这一问题值得仔细研究和分析。

1.现行法第80条的适用

粗略统计,自2007年至2018年年底,中国证监会总计处罚了48起违反现行《证券法》第80条的案件。与上述编造、传播虚假信息案件不同,对法人非法利用他人账户的处罚,每年都有发生,其中2010年和2011年是高峰,近年来有下降趋势(见表5)。

表5 法人非法利用他人账户的行政处罚数量(2007—2018年) 单位:件

从这些案例来看,法人利用他人账户的行为模式有一些变化:在2015年之前,往往是法人利用多个自然人账户进行交易,这些账户少则十几个,多达上百个。这种操作模式一般都必须在证券公司营业部的允许下才能完成。由该法人在证券公司营业部开立资金账户,然后向营业部出具资金证明或者承诺书(例如《挂户申请承诺书》),在该资金账户下挂多个机构或者自然人证券账户。只有这样做,该法人才能有效控制这些账户,营业部负责保证这些下挂账户的资金转出只能进入该法人的资金账户。这些法人如此操作的目的,除了可能具有内幕交易、操纵市场、超比例持股不披露、规避强制要约义务等,更大可能是为了打新股,通过多个账户,提高申购新股中签率和二级市场新股配售中签率。

但从2015年之后的案例来看,法人利用他人账户的数量大幅度降低,往往只利用一两个他人账户。这和我国证券监管机构加强对账户的监管有关。2015年7月12日,证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,取缔各类账户转借、虚拟账户、子母账户和拖拉机账户等“违法”证券业务,要求中国证券登记结算公司、证券公司必须严格落实证券实名制。11参见《中国证券监督管理委员会公告》〔2015〕19号。2017年以来,中国证券登记结算公司一直在开展休眠账户的处理工作,被认定为休眠账户的,将在交易系统中中止交易,清理主要针对一人多户的情况。在这种背景下,从2015年之后的案例来看,法人利用他人账户主要基于逃避财务管理,在单位账外隐藏利润等目的。

从这些案例的处罚来看,尽管第80条规定了法人利用他人账户和法人出借账户都被禁止,但实际上,根据第208条的法律责任规定,会被处罚的只有“法人以他人名义设立账户或者利用他人账户买卖证券”。

2.如此修改并不恰当

《证券法(三审稿)》的修改将禁止利用他人账户的主体范围扩展到了所有人(取消了原来的“法人”限制),显然是再次加强对账户的使用管理。但这一主体范围的扩大是不恰当的。

禁止利用他人账户,落实账户实名制,主要目的是便利监管,既包括宏观的风险监测,例如对配资规模的统计和监测;也包括微观上对证券法律义务的监管落实,例如权益披露、强制要约义务、短线交易限制等,都是通过对义务人持股比例来计算的。利用他人账户持股,就可能规避上述义务,监管者也不易发现。另外,监管者在稽查证券违法行为时,利用他人账户也可能增加发现和查办案件的难度。12陈剑等:《关于借用证券账户行为的问题分析与监管思考》,载蒋锋、卢文道主编:《证券法苑》(2018年第25卷),法律出版社2018年版,第169—170页。现行法上没有对自然人利用他人账户和出借账户的限制,因此,将账户利用和出借禁止扩大到自然人,可能反映了证券监管机关的需求。

但实际上,早有研究者注意到:境外国家和地区并未直接禁止证券账户的非实名交易。该研究报告认为:“证券账户作为一种投资工具,自然人投资者也存在亲友之间委托理财或账户借用的合理需求,如果简单地采用‘一刀切’的方式完全禁止借用账户行为,现阶段可能在现实中难以有效落实,反而有损法律的权威性。”因此,该研究报告在讨论《证券法》修改条款时,只是建议“强化自然人投资者作为证券账户名义人事先书面报告和事后配合调查的义务”。13同上注,第183页。

从理论上来说,证券账户实名制不仅仅是为了监管便利,也是反洗钱法的要求。但落实证券实名制的责任不在于账户所有人,而在于负有反洗钱职责的证券公司。实际上,正如上述对证监会行政处罚案例的历史梳理中已经发现的:一旦证券公司和登记结算公司严格落实证券实名制,利用他人账户的数量就大幅度下降。甚至可以说,如果证券公司和登记结算公司能够保持落实账户实名制的责任不松懈,非法利用他人账户的现象就会得到有效遏制。

实际上,在大数据技术和信息技术得到广泛运用的今天,监管机构利用科技手段穿透监管的能力已经大幅度加强。诸如配资数量、杠杆率统计等问题,也有其他的监管手段来解决。例如,《证券法(三审稿)》已经将证券配资业务列为特许业务,只有经过许可才能经营,如果能够有效执行,就可以将配资业务几乎全部纳入监管视野。

换句话说,利用他人账户的种种弊端,本来可以通过其他手段解决,《证券法(三审稿)》第66条的修改,将利用他人账户的禁止从法人扩展到自然人甚至所有主体,并不会更好解决这一问题,反而带来了对交易自由的限制。对于以本人名义开立证券账户,可以在开立账户时落实。但对于账户的使用是否为户主本人,在交易网络化、普遍使用密码认证的情况下,则很难简单确认。中国证券市场上散户居多,有1.4亿名证券投资者,绝大多数为自然人,这些自然人之间难免有委托理财或者账户借用的需求,全面、“一刀切”地禁止利用他人账户,执行起来将消耗大量监管资源。以对自然人交易自由的禁止,来换取本来可以通过其他手段更容易实现的目标,不符合行政法上的比例原则,也不符合经济法的效率原则。

3.如何修改

从理论分析,利用他人账户可能主要有几个模式:(1)利用他人账户从事非法活动,例如内幕交易、操纵市场或者逃避权益披露等监管要求;(2)委托理财安排;(3)配资炒股安排;14这三种分类参见上注,第167—168页。(4)逃避单位财务管理制度。

其中,利用他人账户从事证券欺诈活动,违法性最强。但实际上,分析我们收集到的证监会48个相关行政处罚案例,可以发现,直接与内幕交易、操纵市场、超比例持股未公告相关的案例很少。这是因为此种行为模式基本上会在内幕交易、操纵市场、超比例持股、利用未公开信息交易等案件中处理。有研究者统计发现:2016年证监会行政处罚案件中,涉及借用他人账户从事违法犯罪活动的有95件,而该95件案件中,有92件并没有对利用他人账户的行为单独进行处罚,而是追究了相关证券欺诈行为的责任,其中包括内幕交易案51件、操纵市场案29件、超比例增减持案6件、从业人员借用他人账户持有或买卖股票案6件。15前引注12,第168页。可能因为统计口径等问题,该文统计的2016年证监会处罚的利用他人账户案件数量为3件,本文得到数据则只有1件。在此类行为模式中,利用他人账户只是从事证券欺诈活动的一种手段,其违法行为被更严重的证券欺诈行为所吸收,证监会并不会单独对利用他人账户的行为进行处罚。显然,打击证券欺诈活动,并不需要禁止利用他人账户。

对于委托理财、配资炒股,无论是法人投资者还是自然人投资者,这些本来都是投资者的交易自由。监管上对宏观风险的监测障碍,可以通过改进其他监管措施来解决。对于是否逃避单位财务管理制度,非上市公司,不属于《证券法》规制对象,而对上市公司,则完全可以通过追究信息披露责任来解决。

因此,此条建议删除。《证券法》上只规定证券账户实名制,而不再禁止法人或者自然人利用他人账户,同时,通过加强证券公司反洗钱职责,加强对证券公司和登记结算公司落实证券账户实名制的要求,来减少现实中非法利用他人证券账户的可能性。或者,保持现行《证券法》第80条对法人利用他人账户的禁止,也是一个不错的选择。

四、结论

综上,分析《证券法(三审稿)》第64条和第66条可以发现:这两条的修改都是没有必要的。修改的动机只是监管者出于执法的方便,但没有考虑到对整体市场和投资者的影响:前者可能损害证券市场的信息生态,造成寒蝉效应,减少信息生产;后者则限制了交易自由,而便利监测的目标本来可以通过更低成本的手段来实现。

每次法律修改都是利益和权益的大调整,各方主体都会在立法过程中争夺自己的利益。为权利而斗争,本来就是法律实现的主要途径,立法也因此成为一个各方利益平衡的过程。此次全国人大公布《证券法(三审稿)》征求意见,其目的也正是为了让公众发表意见,参与立法。本文因此呼吁大家更多关注修法中的具体细节,而不仅仅是注册制之类的热点话题。