水乡聚落公共空间小气候感受评价

——以同里古镇为例

2019-08-28马椿栋MAChundong刘滨谊LIUBinyiZHANGLin

■ 马椿栋 MA Chundong 刘滨谊 LIU Binyi 张 琳 ZHANG Lin

1 背景

对环境的气候适应性空间是人类生存的重要途径和保障[1],传统聚落景观是在一定的地域环境内,由自然要素和人文因素相互作用形成的综合体[2]。江南地区水乡聚落是传统人居环境系统中的一种重要形式,也是人类通过选址气候适宜的地区聚居,并进一步适应和有机改造,使其形成能长期稳定发展的景观。同里古镇于宋代建镇,经历近千年发展,所表现出的人居环境的生态、形态、情态和谐,除聚落选址外,其本身内部的空间类型多样,形态结构蕴含着小气候的营造智慧[3]。从人居环境理论出发[4],研究小气候环境感受与传统水网地区人居模式的关联特征,探寻水乡环境聚居游的热舒适性空间模式,需要跨学科的共同研究,如何以实测为基础、以量化为依据、以空间为载体,进行小气候感受效能的总体评价,是当前传统聚落景观公共空间营造策略研究的重要方向。

本研究以同里古镇为例,基于现场实测验证,选取初夏时期中某一天的4个时段,应用计算流体力学热流仿真平台进行数值模拟,再现小气候风湿热物理过程,建立同里古镇户外公共步行空间小气候物理和感受可视化图解,力图评估其不同时空类型的热舒适度分布格局,并进一步重构探究传统水乡聚落小气候环境中,水体、植被、建筑等空间要素结构与小气候热舒适感受的联系,总结其公共空间中改善小气候感受的模式策略。

2 研究内容

2.1 研究对象

同里古镇(120。7'E,31。2'N,5m)位于苏州吴江,是典型网状布局的传统水乡聚落[5],是重要的历史建成遗产。整个研究区呈块状,被水网纵横分隔环绕(图1),形成居住街坊的整体骨架。环水的居住街坊内,传统民居密集发展,形成丰富多变的巷弄肌理,结合滨水空间、广场、主要街道,承载主要的户外公共活动,提供类型多样的空间样本。同里的古镇区目前实行了严格的保护措施,已作为旅游景区,呈现出古镇居民日常与游客观光的双向交织[6],其逗留与出行的选择均受环境舒适性、愉悦性的影响。

2.2 小气候人体感受适宜性

基于风景园三元论[7],小气候环境(背景元)与空间设计、建造(建设元)之间的根本问题是人体感受的舒适性(活动元)。热感受是人体对环境冷热程度的判断,热舒适是心理和生理共同作用的,是人体对热环境满意的程度,其由风速、相对湿度、空气温度、太阳辐射、人体活动状态等共同组合影响,仅单独一项气候因子指标很难全面评价。对于热舒适感受的评价方法,主要有物理客观评价、生理评价和主观心理评价。其中,心理评价的测度主要通过现场调研主观感受问卷或感知地图[8];生理评价通过设备监测脑电、皮电等人体数据;物理客观评价是在现场实测的小气候数据基础上,结合活动水平与衣着情况,通过热舒适度指标模型来计算出热舒适程度,是评价小气候感受的主要方式。预测平均投票(PMV)、生理等效温度(PET)、标准有效温度(SET*)及普遍热舒适指数(UTCI)等评价指标被广泛使用,本文采用标准有效温度(SET*)作为小气候感受评价指标,其计算参数有气温、风速、平均辐射温度、相对湿度、大气压和衣着指数、活动强度等。已有研究表明,SET*适合评估长三角地区户外热感受[9],对于初夏季节同里古镇步行公共空间热舒适性研究,本文设置高170cm、重55kg的人体模型,其服装热阻为0.093mK/W(薄短袖),平均新陈代谢率为100W/m2(散步游览)。

图1 同里古镇现状及测点布局平面图

受多种条件限制,同里古镇的空间复杂、游人集中,不便于进行现场观测,较难以此对小气候环境进行全面评估;且目前多以测点的方式呈现,可作为建成环境热舒适性的一种空间抽样评估,但受仪器数量限制,无法整体反映热舒适感受区域尺度与空间变化,而计算机模拟是实现小气候热舒适感受研究空间化、可视化的有效手段。

2.3 小气候环境模拟

CFD模拟分析已广泛应用于汽车、飞行器、电子冷却、水利等领域。目前,建筑领域的小气候模拟将风环境与热环境分开进行研究的较多,且存在长波辐射、地表温度、水体的模拟不准确等问题[10],但综合的自然过程涵盖风湿热三元,互相联系与影响,密不可分。同时,对复杂自然过程的仿真模拟并不能完全复原,模拟数据缺乏对模拟结果的不确定性证明,但模拟数据与实测数据的比较可以减少模拟结果的误差。

本文采用Cradle scStream热流CFD模拟软件进行小气候环境仿真模拟,其对流与热、水蒸气运动耦合模拟的方程包括:运动动量方程、温度方程、绝对湿度q方程、湍流动能k方程、耗散率ε方程、日射的热量、长波辐射的热量、对流传热量、材料热传导、植物蒸发散湿潜热散热量。

对于室外风环境计算:①通过Power Law入流边界,对不同类型下垫面的风,可以给定高度方向上速度和湍流强度的风速梯度幂率轮廓线,并设置入流风速、湿度、温度等参数。②通过VF method模拟辐射换热过程,根据实际状况调整天空云量和能见度,确定建筑和下垫面材料的太阳辐射吸收率和反射率、长波辐射的发射率。③考虑植物的热流效应,可根据不同的树种,选择和输入植被模型和湿热特征的相关参数。④水体的布局与形态对小气候环境很大,但水体内部温度分层,湿热不易测取[11];蒸发时的湿热过程较为复杂,在常温空气下,蒸发潜热为2 500kJ/kg,空气中的热湿交换由热质交换类比律Lewis Law确定,通常取0.857≈1,湿度扩散与大气压和温度有关。⑤通过多种网格控制和生成方法,进行仿真模拟。后处理器可根据模拟数值,生成流线、矢量图、云图等可视化图示。

本文对小气候环境中水体蒸发的湿度影响,植物的风湿热特性、材料物性、自然对流、辐射和太阳辐射通量、平均辐射温度空间分布、空气温度、地表温度及其带来的风向风速效应耦合进行数值模拟。

3 研究方法

3.1 现场实测

实测的目的是采集现场小气候环境因子(风湿热)数据,用以检验小气候仿真模拟中同一测点输出的数值结果误差。考虑到避免非可控因素(如旅游高峰期的游客流量、人为热)及天气状况(晴朗少云无风,昼夜温差较大,风速<2m/s[12]),于五一旅游假期的前一天,时间为初夏4月30日的7:00~19:00,选取同里古镇滨水林下空间、滨水开敞空间2处(图1),进行现场观测。每个测点放置一台watchdog气象站,每1min自动采集1次距地面1.5m高度小气候物理环境数据(气温、相对湿度、风向风速、太阳辐射、地温、气压)。由于古镇环境局地小气候与区域大气候存在差异,为辅助后续模拟,宜测量沿上风向水平距离约10倍平均建筑高度处、垂直为1倍平均建筑高度的参照点环境数据作为模拟的边界条件,而由于实地条件的复杂性及仪器设备管理的限制,使前述测量较难以实现[13],因而本研究中模拟边界条件的气象数据来源于测试当日当地气象部门(吴江站)所观测的逐分钟10m高度大气数据。实测表明,1和2测点相对湿度在13:00前持续降低,13:00~16:00比较平稳,气压从早到晚持续降低,气温均在14:00最高,1测点地温在15:00最高,2测点在12:30最高(图2),说明1测点下垫面主要受长波辐射,被缓慢加热,2测点则随太阳辐射直接变化。

3.2 模拟验证与小气候感受评测

图2 气象站观测与现场实测比较

图3 同里古镇小气候环境模拟模型

本文基于小气候风湿热环境仿真模拟,解析热舒适指标模型,计算千万数量级算点的热舒适度,积点成面,发挥模拟图解数据转形[14]的功能,以热感受区作为热舒适性和小气候感受的评价方法,解释研究对象热舒适感受区分布的时间过程与空间范围。

3.2.1 模型建立

本模型选取当日4个时段(9:30、11:30、13:30和15:30)进行数值模拟。平面资料主要来源于Google Earth影像及相关规划图纸,并结合实地 踏勘,对同里古镇区及周边共1km范围内的建筑、水体、主要植被和下垫面进行描绘,建立三维模型,古镇公共空间(图3中浅红色区域,主要包括巷弄、广场、街道峡谷、滨水带)作为热舒适性评估研究区域范围。导入前处理器,计算域1 400m×1 200m×200m,域内为不可压缩空气,设置初始物体辐射发射率和各材料物性,采用Standard k-ε湍流模型和View Factor(VF)辐射分析,综合计算流体、湍流、热量、湿度、辐射和太阳辐射。4个时段的各初始边界条件为:①风向、参考高度风速、气温、地温、相对湿度,根据气象观测数据进行设置,入流为Power Law梯度风边界,出流为开放边界,除底边界外均可完全透过太阳辐射;②植物采用Plant Canopy模型,并考虑植物的热特征[15、16];③湿度扩散均以相对湿度计算,由于同里古镇区水系整体流速较慢[17],将水体考虑为静水池蒸发;④太阳高度及方位角根据ASHRAE Handbook 2013,由同里古镇所在地理位置及模拟时段确定,15:30由于能见度下降,调整云量系数设为0.3,以保证太阳辐射通量与实际一致,考虑地面反射,反射率设为典型村镇地区(0.5),吸收率设为0.5;⑤长波辐射发射率0.9,辐射采样数2.6万个。对模型进行网格划分,网格尺度阈值标准为1m,最大10m,几何级数过渡比1~1.5,采用典型顶点探测,将计算网格数控制在960万个,自动计算步长,运算器进行数值计算求解,进行小气候环境数值模拟运算。

3.2.2 模拟结果

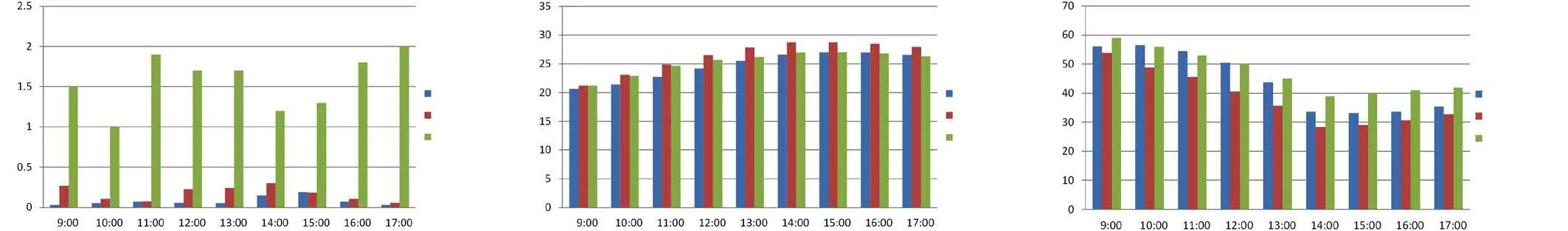

在后处理器中,输出1、2测点的模拟数据,与实测数据进行对比(图4)。实测值与模拟值平均绝对百分比误差值(MAPE)小于10%,说明实测值与模拟值之间的偏离较小[18],模型能较好地模拟小气候环境数值。较大的误差来源于9:30的风速,这是由于测试仪器对极低风速无法较好采集。在后处理器中拓展变量,输入当时段大气压及人体衣着、活动强度、体型等,通过风速、湿度等物理环境数据计算热舒适指标SET*,统一标度生成各时段1.5m高度热舒适度空间分布图(图5),用人居环境“空间-时间”视角,通过可视化的手段,评估其热舒适性及热感受区[19]格局。

图4 模拟值与实测值对比

图5 不同时段小气候热舒适感受分区平面图

图6 现状及无植被后小气候舒适度分布对比图

图7 各时段风速、相对湿度、气温模拟分布平面图

运用情景分析的方法,在图6(1)现状的基础上,增加图6(2)无植被情景算例,作为空间结构重构的单一变量模拟实验。在无植被工况下,同里古镇区整体热舒适性明显恶化,不适区域扩大、程度加重;但部分区域如古镇中轴线上广场a、广场b、街道c点所在空间,a点的天空开阔度(SVF)由0.47上升为0.58,b点由0.3上升为0.77,c点由0.11上升为0.55,均更加开阔,其所在空间更加舒适,且舒适感受区面积尺度出现大幅扩展,是因风、湿环境得到改善。这表明除天空开阔度的减少和增加绿化遮阴方式外,对小气候热舒适性的改善也可通过兼顾空气流速、湿度、温度等的平衡[20]得到实现。

4 分析与结论

4.1 小气候热舒适性格局

从图5可以看出:时间跨度上,9:30同里古镇绝大部分区域的热舒适度≤26℃,属于舒适范围[9]。11:30不适区域分布明显多余13:30和15:30,这可能与13:30前出现的多云状态降低了该时段的地表温度,15:30大气能见度下降减少了太阳辐射通量有关。各时段小气候物理环境因子分布(图7)表明,在这3个时段中,风速的格局分布较一致,11:30同里古镇户外公共空间气温较另两个时段低,但地表温度、相对湿度与太阳辐射均较高,因而这个时段不适空间面积较大。空间类型上,除9:30外,3个时段总体同里古镇不适区面积较大,但滨水带林下空间和街道峡谷仍是相对舒适的区域,优于内部广场和巷弄区域。

4.2 小气候舒适性空间模式

在人居环境当中,不同景观要素的不同组织模式塑造出了人居环境的不同景观,进而影响了区域内的小气候状况。如何整合景观要素并整合归结出景观空间要素的影响体系,一直是设计过程中所面临的重要任务[20]。过往研究中,研究者大多将基于测点的高宽比和SVF(天空开阔度)作为主要的小气候热舒适性空间评价指标,一般认为夏季空间热舒适度高低与其SVF成正相关[21]。通过现状空间结构与各时段小气候感受平面图互动分析,提取了同里古镇4种热感受区相对较舒适的空间模式(图8)。

图8 不同时段、不同空间模式小气候热舒适度平面图

热舒适区的形态与尺度皆随时间存在小范围动态变化。其中,以模式4滨水林下空间为同里古镇分布最多、最普遍的热舒适空间类型,其水系廊道带来较好的风环境,绿化遮阴降低气温和太阳辐射,且总体上克服了湿度偏高的影响;而模式1~3均是缺少遮阴与绿化覆盖的SVF较高区域,同样可以提供相当尺度的较舒适区,这说明增加遮阴减少太阳辐射不是唯一改善初夏环境舒适性的手段,存在通过建筑等空间限定要素的合理尺度与形态组合而形成满足需求的热舒适感受区的设计原型。

5 结语

综上所述,通过对同里古镇的小气候环境进行现场实测和数值模拟,评价江南水网地区传统聚落的户外公共空间热感受格局,对不同结构类型的空间小气候热舒适性进行分析。应用大算量的热流仿真模拟,耦合风湿热各项自然过程,以定量化、可视化、空间化的测度方法,模拟同里初夏旅游旺季的热舒适度空间分布,结果表明:实验当日4个时段中,11:30是小气候热感受较差的时段,9:30较好,热舒适空间分布受绿化和建筑布局及水系结构模式的影响。通过热舒适度分布平面图,比较不同空间类型的小气候热舒适效能,并总结公共空间小气候改善策略:①滨水带林下空间和街道峡谷是相对舒适的区域,优于广场和居住街坊巷弄区域;②植被的减少会恶化整体环境的热舒适性,但局部开阔后,风、湿环境的改善可形成更舒适且舒适区尺度更大的空间;③不增加遮阴的情况下,开敞空间也可通过特殊的空间形态模式创造舒适的小气候。

本研究由于景区管理原因,未能增加更多的测点以进一步验证模拟的准确性,对水体蒸发的潜热计算仍有待提高,且精度受限,将在以后的研究中改进解决。希望借助同里古镇公共步行空间的热舒适性模拟评价为开端,发现传统聚落的小气候营造策略,为现代户外公共空间设计提供参考。