赤水河上游大河村至三层岩段洞穴发育特征及机理

2019-08-27罗书文陈伟海邓亚东覃星铭韦跃龙潘晓东

罗书文, 杨 桃,陈伟海,邓亚东,覃星铭,韦跃龙,潘晓东

(1.中国地质科学院岩溶地质研究所/自然资源部、广西壮族自治区岩溶动力重点实验室,广西 桂林 541004;2.贵阳第十二中学,贵阳 550002)

岩溶洞穴(以下简称洞穴)主要是地下水沿碳酸盐岩裂隙溶蚀扩大形成[1-2]。 洞穴的形成与影响因素也备受科学家们的关注[3], 认为岩石是洞穴发育的基本物质基础, 断层、 节理、 裂隙、 新构造运动等地质构造是洞穴发育的制约条件[4-6]。 在对洞穴研究和探讨时, 从形态特征论述一个或几个洞穴较多[7-12],而从流域尺度或区域上的地表、地下水运动规律与水力联系, 以系统论角度来探讨洞穴发育特征的相对少见; 或讨论区域性洞穴的成层分布时, 根据洞穴发育海拔高程分布特征较为多见[13-15], 在划分洞穴分层中很少考虑水力联系, 这样很难认清区内洞穴发育规律及其影响因素。 因此, 本文在调查与探测区域内岩溶洞穴发育情况的基础上, 通过分析区内岩性展布、 节理、断裂及新构造对区域洞穴类型、 形态结构等特征在区域空间展布的影响, 从地下水文流场网系统的角度探讨区内洞穴发育特征形成的机理, 揭露岩溶发育和地下水运移规律, 为区内打井找水提供科学参考并具有现实科学意义。

1 区域概况及研究方法

1.1 区域自然地理地质概况

赤水河系长江右岸一级支流,源于乌蒙腹地云南省镇雄县,自四川合江汇入长江,系云、贵、川界河,长500 km,流域面积2×104km2,河流汛期与雨季一致,5—10月径流量占全年的65%~70%,11月至次年4月为枯水期。研究区位于赤水河上游云贵川三省交界处(图1),系云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带,区内沟谷纵横河流深切,最高海拔为2 100 m雪玉关,与最低赤水河谷760 m相对高差1 240余米,属于典型的中山岩溶地貌区,以岩溶峡谷、岩溶峰丛洼地、溶丘、洞穴等地貌景观为特征。区内经历多期地质构造运动的塑造,形成了新华夏系构造、 东西向构造、 南北向构造、西北向构造、二次张性断裂等一系列构造体系[16],具有典型侏罗山式构造特征,出露地层有寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系等,除了志留系、侏罗系、三叠下统的飞仙关组、中统的松子坎组、狮子山组和上统的沙镇溪组、二叠系长兴组为碎屑岩外,其他地层岩性为碳酸盐岩(表1)。研究区构造主要为近东西向构造,发育有赤水向斜和两侧的背斜,内赤水河主要河段沿着赤水河向斜核部发育,形成了向斜为谷、背斜为山的格局。在远离河谷地带的分水岭为宽缓的背斜发育的以峰丛洼地、峰丛槽谷为主的岩溶地貌,而在河谷附近以平缓或较陡的单面山为主,或在向斜核部发育有溶丘洼地,在各地貌单元中也伴随着洞穴发育,区内洞穴发育海拔高程在756~1 570 m。

图1 研究区位置(a)、 洞穴分布及水文地质图(b)、 地质剖面图(c)Fig.1 Study area location(a), cave distribution and hydrogeological map(b), geological section (c)1—松散岩类孔隙水; 2—纯碳酸盐岩裂隙溶洞水; 3—碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水;4—碎屑岩夹碳酸盐岩溶洞裂隙水; 4—碎屑岩裂隙水; 6—正断层; 7—逆断层; 8—泉水; 9—道路;10—洞穴; 11—地下水流方向; 12—地表河;Qh—第四系;J2s—侏罗系中统沙溪庙;J2x—侏罗系中统新田沟组;J1-2zl—侏罗系中下统自流井组;J1x—侏罗系下统香溪组;J1z—侏罗系下统珍珠冲组;T3s—三叠系上统沙镇溪组;T2s+sh—三叠系中统松子坎组和狮子山组;T1m—三叠系下统茅草铺组;T1y—三叠系下统夜郎组;T1f—三叠系下统飞仙关组;P2l+c—二叠系上统龙潭组和长兴组;P1—二叠系下统;P1q-m—二叠系下统栖霞-茅口组;P1l—二叠系下统梁山组;S1-2hj—志留系中下统韩家店组;S1l+s—志留系下统龙马溪组和石牛栏组;O2+3—奥陶系中上统;O1m—奥陶系下统湄潭组;O1t+h—奥陶系下统桐梓组和红花园组;∈2-3ls—寒武系中上统娄山关群

1.2 研究方法

岩溶洞穴的发育与岩溶水、岩性、地质构造及地形地貌等要素是密不可分的,各要素在不同区域上的耦合关系不同,发育的洞穴形态、类型也各异。笔者通过实地调查区内各种洞穴形态的空间展布情况,结合岩性、构造、水文要素特征等在空间上的耦合,分析洞穴在区内空间上的展布特征;将调查到的洞穴海拔高程和到赤水河距离投影在直角坐标系中,结合区内新构造运动、地貌特征、内源与外源水动力和水文地质条件,分析其在垂直上的发育特征;从岩溶水文地貌角度和地下水文网,探讨在自然条件影响下区域岩溶洞穴发育特征及形成机理。

表1 地层岩性及洞穴发育统计

2 洞穴展布特征

2.1 洞穴类型

区内洞穴较为发育,也具有显著的分异性。依据洞穴剖面形态,划分为以下3种类型:

(1)水平洞穴。分布较为广泛,在赤水河南岸断崖、两岸分水岭上的溶丘谷、洼地,以及赤水河向斜两翼的斜坡地带均有分布。在分水岭地带以峰体上的穿洞或峰脚下的出水洞为主,如观兴乡至水田乡一带的峰丛槽谷地带,南岸清水浦至林口以及母享一带较为多见。在赤水河南岸断崖处发育的水平洞穴,以上层为干洞下层为水洞的空间格局。

(2)倾斜洞穴。主要分布在赤水河向斜两翼部,特别是两侧背斜转折端较为发育。该类洞穴的倾向与岩层产状基本一致,洞内以崩塌石块和洪积物堆积为主,洞口通常与洼地相连。

(3)落水洞或竖井。在区内广泛发育,落水洞发育在分水岭内洼地中,以蝶形、漏洞和井状为主,其直径大小不均。如:在摩尼乡至水田乡一带、海风盆地、清水浦至林口一带的洼地或谷地内落水洞较为发育;在赤水河向斜两翼的斜坡地带有竖井发育,水平洞穴内发育有竖井状跌坎;在赤水河南岸发育的水平洞内通常与竖井相连,表现为上层为旱洞下层为水洞的格局。

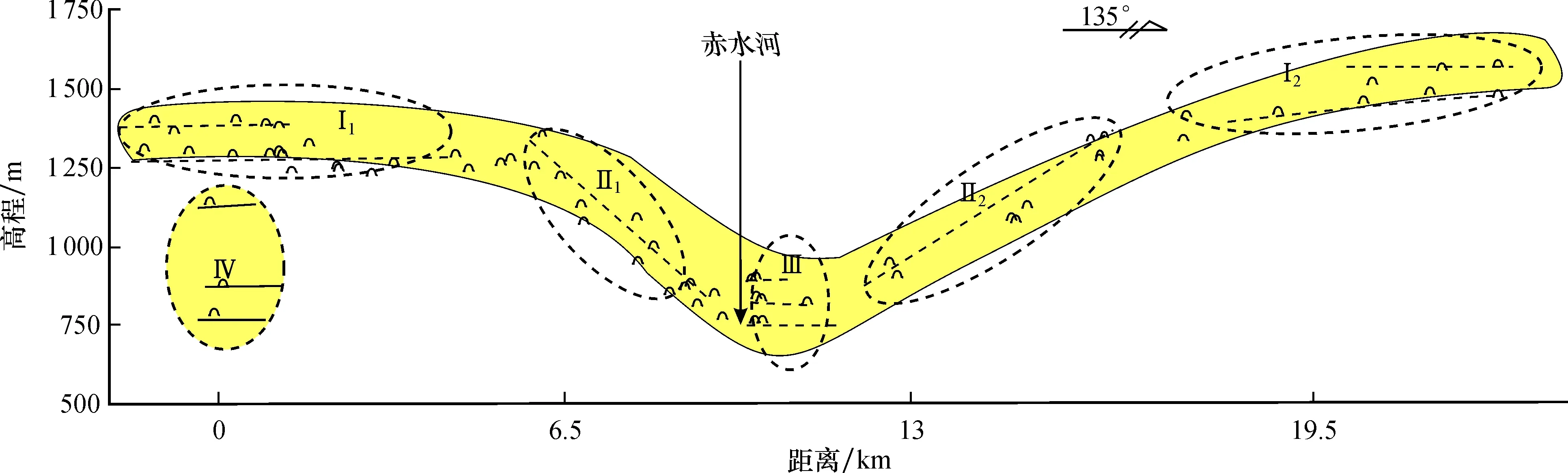

2.2 洞穴垂向分布特征

在洞穴垂直分布特征的研究中,如果仅仅根据洞穴发育的海拔高程分布密度关系来探讨,会把一些上层洞划分到中层洞穴之中,如河流下游形成的上层洞的海拔高程可能与上游形成的下层洞的海拔高程相等或者更低, 洞穴的成层性不能简单通过洞口的高程划分, 而是把形成同一时期的洞穴分为同一层。 因此, 在对洞穴进行成层性研究时, 要考虑洞穴的发育受到区域内河流、 地表、 地下水溯源侵蚀等因素影响, 进而在径流方向上研究其成层性。 由此可见,流域内属于同一层的洞穴其高程不一定相同[17]。 本文以此为理论依据, 研究区域洞穴垂直上分布规律, 根据研究区的结构特征, 将区内调查的洞穴在以赤水河为中心的截面上投影,如图2所示。 可以看出: ① 在Ⅰ1、 Ⅰ2两个区域发育的洞穴具有明显两个层, 即远离赤水河两侧分水岭地区洞穴发育高程分别为1 250、 1 350、 1 300、 1 400 m两个洞穴发育层; ② 在Ⅱ1、 Ⅱ2两个区域内洞穴在垂向上发育的成层不显著, 即赤水河谷两侧的斜坡地带的洞穴发育不具有成层性; ③ 在Ⅲ区洞穴发育具有明显3个洞穴发育层, 即在赤水河南岸断崖上发育有3个洞穴层, 一般上两个洞穴层发育为旱洞、下层为地下河出口; ④ 在Ⅳ区内洞穴发育也有明显的3个洞穴发育层。 不仅如此, 在单个洞穴系统的发育中也体现出成层性, 如赤水河三岔河口岩壁上发育小洞系统中发育有3个层面的水平洞穴, 层与层之间通过竖井相连; 同时, 在海丰盆地及附近发育的白云洞、 狗钻洞等洞穴, 均发育有不同高程的水平洞道, 下层洞为地下河。

图2 洞穴发育高程在赤水河两岸横截面上的投影Fig.2 Projection elevation of caves on the cross section of Chishui River

3 洞穴发育的影响因素

3.1 地层和岩性空间展布对洞穴发育的影响

3.1.1 岩性展布对洞穴发育的影响 岩石是洞穴发育的物质基础,研究区出露奥陶系、 志留系、 二叠系、三叠系和侏罗系等地层,其出露面积分别占总面积的1.61%、8.78%、10.38%、14.49%、47.86%和16.9%(表1)。在调查中发现,洞穴的发育情况也不尽相同,其中,志留系、侏罗系和三叠系中飞仙关组岩石以非碳酸盐岩为主。 因此,在这几个时期地层中未发现较大洞口或大的洞穴发育。其他地层中或多或少均有碳酸盐岩发育,但其发育洞穴的程度却不尽相同,主要原因有两个:① 地层中碳酸盐岩含量少,质地不纯,岩层较薄,夹层杂岩较多;② 在构造条件的影响下,地层以连片块状分布较少,零星分布为主。如:

二叠系中统龙潭组和长兴组(P2l+c)在区内出露26 km2,以连续条带块状分布,在调查过程中未发现较大洞口或大的洞穴发育,说明该层洞穴发育很少,其主要原因是该层岩石以燧石结核灰岩、泥灰岩夹灰绿色页岩,或以灰褐、灰黑色凝灰质砂岩、页岩夹煤层及菱铁矿层,偶夹灰岩薄层为主。同样,三叠系中统松子坎组和狮子山组(T2s+sh),以及三叠系上统沙镇溪组(T3s)出露面积分别为109.48 km2和36.27 km2,均以块状连片分布, 但因两个层组中以泥质灰岩, 或夹黄绿色蒙脱石粘土,或凝灰岩薄层,或以浅灰、灰色微晶灰岩,偶夹白云质灰岩、泥灰岩、页岩等不纯的薄层碳酸盐岩为主,所以在野外调查过程中很少发现较大洞口或洞穴。

奥陶纪地层虽然在区内出露面积较大,约83.16 km2,且有质地较纯和岩层较厚的灰岩,但因该地层受断层等地质构造影响,块状连片分布较少,以零星分布为主(图1),最大出露面积12 km2,呈带状、条带状分布。该层洞穴发育率较少。

其中ωj为的权重,则称函数ITFN-WA是n维ITFN的加权平均算子,当则ITFN-WA退化为算数平均算子ITFN-AA。

二叠系下统栖霞-茅口组(P1q-m)与三叠系下统茅草铺组(T1m)出露面积最大,发育较纯和较厚的灰岩或白云岩,是在调查过程中发现洞穴数最多的两个层组。

在图2中,Ⅳ区虽然远离赤水河,但洞穴发育海拔较低,主要是该河段在海丰与赤水河之间出露有紫红色砂岩的侏罗纪地层,影响了区域地貌发育,形成了海丰盆地,在盆地发育洞穴。

由此可知,研究区内岩性的空间展布对洞穴的发育及展布都具有较大的影响。

3.1.2 岩层产状对洞穴发育的影响 岩溶发育的程度受到岩性、构造、 水动力条件[1-3]的控制, 岩溶洞穴发育也不例外,构造中的断层、裂隙、节理为岩溶水溶蚀扩大形成洞穴提供了先决条件[4-6]。同样,岩层之间的接触面也为地下水提供天然的运移通道。因此,在野外洞穴探测调查发现,很多洞穴的发育趋势不仅与构造中的断层、节理、裂隙有关,而且与岩层倾向趋势面的相似程度极高,特别是在岩溶单斜构造区。

3.2 地质构造对洞穴发育的控制

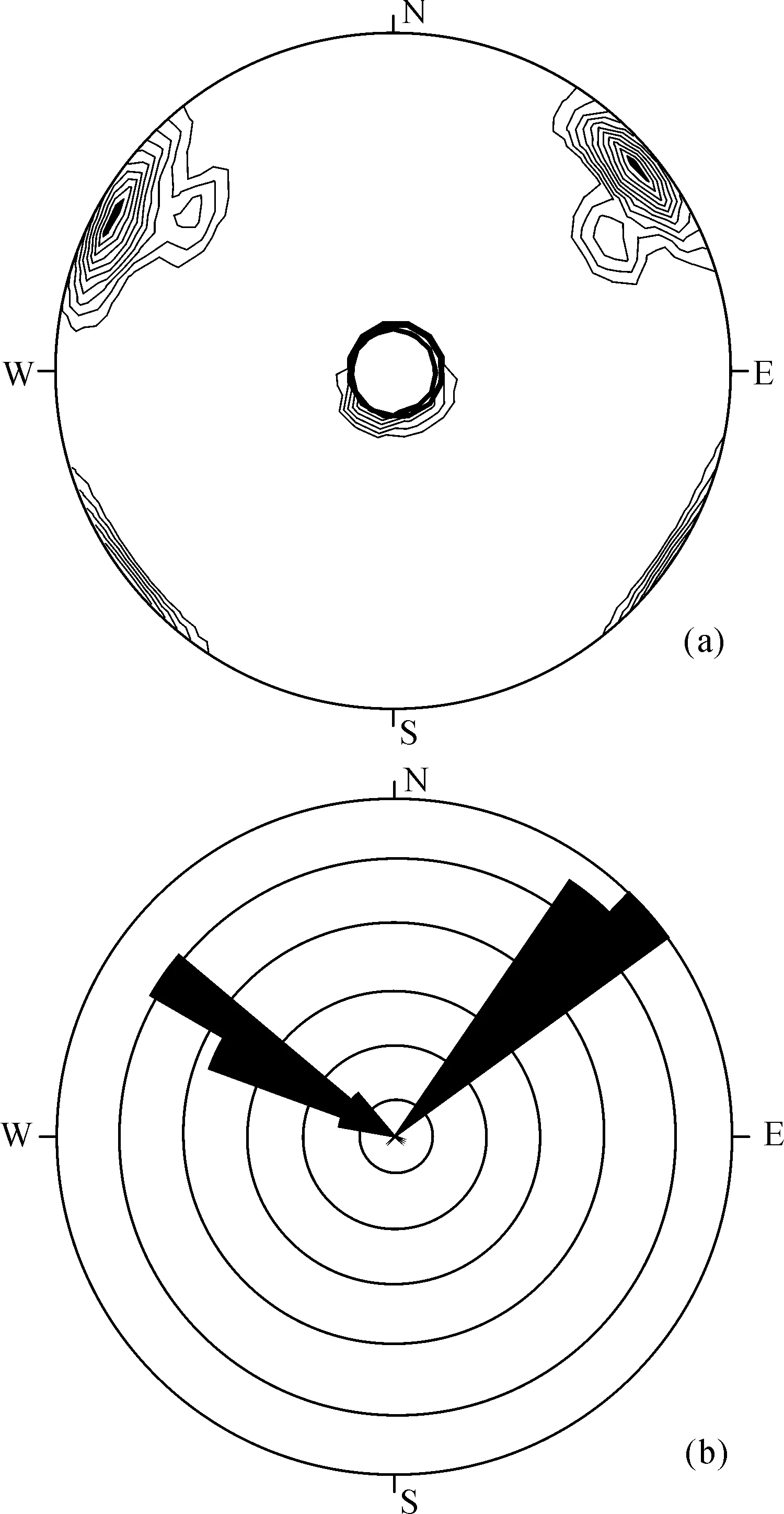

3.2.1 断层节理对洞穴延展方向的影响 区内是节理构造发育的地区,主要有走向为NE10°~45°及 NW310°~340°的两组节理(图3),节理面平直,产状陡立,在平面上呈棋盘式格子状,属于剪切节理。由于节理对岩层的剪切破碎,岩层存在稳定的破裂面,为水流快速侵蚀和方向导向提供了天然的基础。在野外,洞穴延伸方向与节理构造走向显示出极好的对应关系。

3.2.2 新构造运动对洞穴成层性发育的影响 岩层物质和断裂构造为区内洞穴的形成提供了物质基础和条件, 新构造运动则为洞穴纵向发育提供动力。古近纪以来,以喜马拉雅运动为特点的地壳隆升构造运动,运动形式以垂直断块运动为主。研究区经历了大娄山期、山盆期、峡谷期等3个时期的不断抬升[15], 赤水河也随着地壳的抬升而不断下切降低,地下水为适应排泄基面的不断降低而不断改道形成不同时代洞穴。在地壳相对稳定时期排泄基面相对稳定,水头差较小的地区发育水平洞穴,当区域地壳进入抬升时期,排泄基面随着下降,地下水为适应排泄基面的下降,原来水平洞穴流淌的水流开始漏失形成竖井,当地壳进入下一个相对稳定时期,原有洞穴将被遗弃,在下层形成新的水平洞穴。因此,在赤水河峡谷绝壁上形成以小关牛洞、蚂蚁洞、小洞及现在赤水、渭河两侧泉水等为代表的多层岩溶溶洞地质景观。其中小关牛洞海拔高度约为945 m, 发育少量石钟乳,但因洞穴脱水多年, 已风化严重; 蚂蚁洞海拔高度约为861 m, 发育岩溶作用钙质石笋地质遗迹; 小洞海拔高度809 m, 以裂隙式溶洞为特点, 洞内发育类型各异的钟乳石地质遗迹景观。 3层溶洞地质景观的形成显示新构造地壳抬升运动的存在, 洞穴高程与3层断崖基本一致。 由此可以看出,新构造运动是区内洞穴成层性发育的主要原因。

图3 节理密度(a)与洞穴走向(b)图Fig.3 Maps of joint density(a) and cave strike(b)

3.3 地形地貌对洞穴发育的影响

4 洞穴展布的控制因素

4.1 洞穴类型、空间展布的控制因素

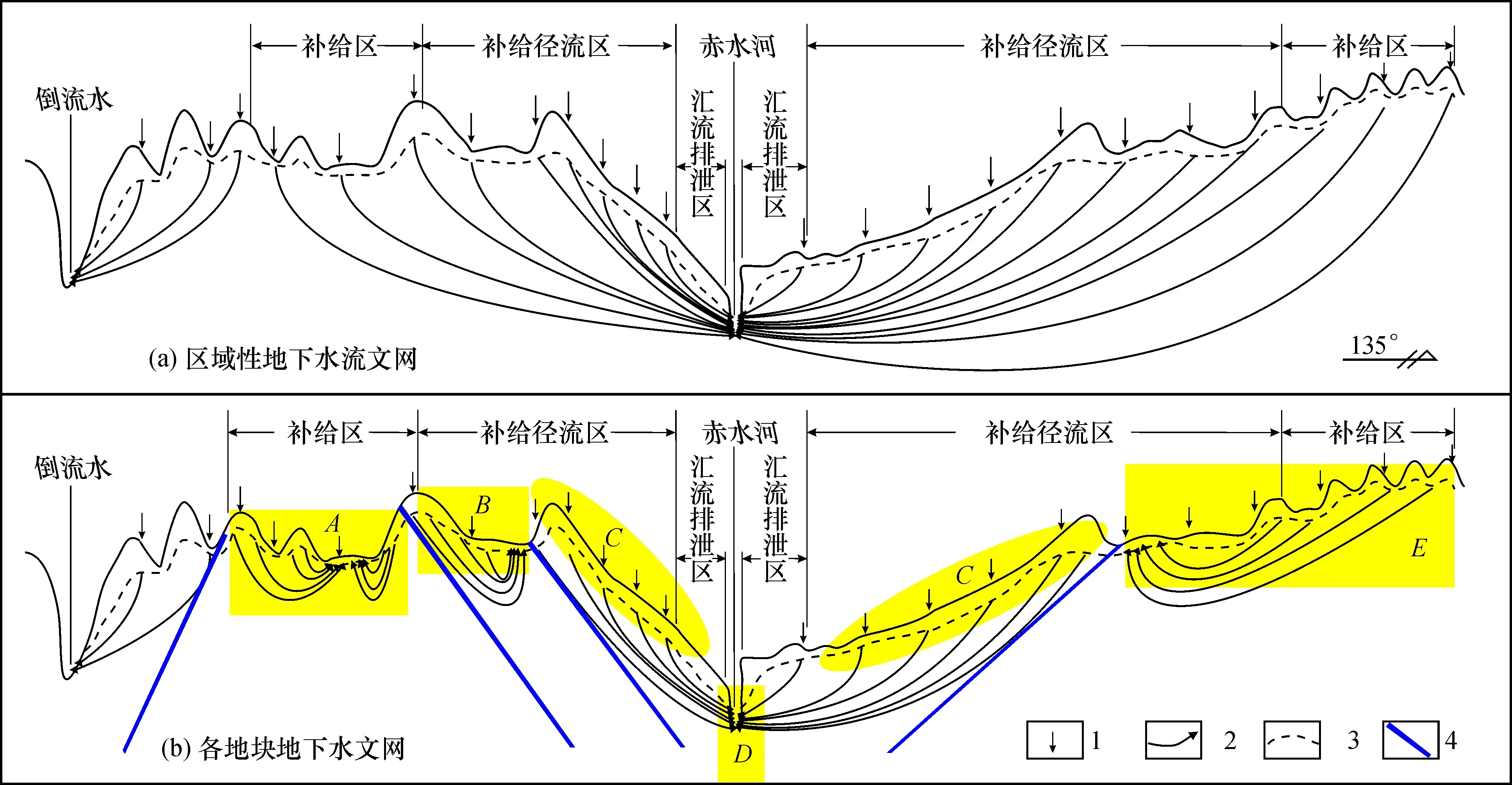

综上所述,区内岩溶洞穴发育特征与地层岩性空间展布、地质构造等物质条件具有重要联系。地下水在区内各部的运移形式决定岩溶洞穴类型的空间展布及发育程度。因此,根据区内地下水运移规律,研究区内洞穴形成与演化机理具有重要意义。根据地下水文流场基本原理,结合实际,将研究区地下水文系统划分为区域性(图4a)和局部性(图4b)两个水文网,总体分为补给区、补给径流区和汇流排泄区。在两个系统共同作用下,不同区因地下水运动特征不同,其岩溶洞穴发育类型、形态和规模也有较大差异。因此,本研究从岩溶水文地貌角度,结合地下水流动系统理论分析区内洞穴形成及演化过程。

图4 赤水河大河村—三层岩段地下水流网Fig.4 Groundwater flow net from Dahecun to Sancengyan, Chishui River1—大气降水;2—水文流出场线;3—潜水面;4—隔水层

4.1.1 补给区 该区主要靠大气降水补给,在北西向断裂或节理较为发育区, 地下隔水层弱化, 向赤水河谷方向直接排泄较强, 地下水以垂向运动为主,流线分布稀疏, 呈分散状径流下渗, 补给区地形一般较高, 地下水位埋藏较深, 包气带厚度较大, 降雨下渗带进了大量含CO2的水, 在与岩石接触时溶蚀性强, 因而发育大量的竖井与落水洞, 其地貌形态为峰丛洼地; 在断裂节理不发育地区,对两侧非碳酸盐岩相对隔水层没有切断, 虽然地势较高, 但因隔水层作用向赤水河方向直接排泄较弱, 形成了自己小区域的补、 径、 排(图4b中A、B和E),因该区位于背斜核部,岩层水平、地势平坦,地下水位埋藏较浅,或形成一些小的地表径流, 因此该区域发育水平洞穴, 其地貌形态主要表现为溶丘洼地、 谷地等地貌类型, 同时在碳酸盐岩与非碳酸盐岩接触地带, 因外源水其pH值、 硬度与方解石饱和指数都较低, 具有较强的溶蚀能力[18], 但因水头较小,地下水侵蚀能力小, 形成洞口高大, 往内逐渐变小的洞道特征, 如研究区西北面坛场附近的三星洞和西南角母享的三节洞(图1)。

4.1.2 补给径流区 该区既有补给区地下水的汇集, 又有本区大气降水下渗补给, 两种水的混合作用使水的溶蚀性增强[19]。区内以单斜构造为主(如图1剖面图所示),地形坡度较大,地下水水力梯度大、流速快,加之单斜构造的下层隔水层和断裂节理的影响,造成补给径流区岩溶洞穴有自身的特征。在断裂和节理发育区,从分水岭出发的流线在补给径流区运移深度达到最大, 岩溶向深部发展呈谷,并将隔水层切穿成河谷,如渭河、三层岩至岔河的赤水河段,岩溶洞穴在该区域发育主要是沿着隔水层以倾斜洞穴为主呈线状分布,因此在图2中Ⅱ1和Ⅱ2区的投影其成层性不显著。在其他区域,因形成隔水层的影响,地下水沿层面流淌主要形成倾斜洞穴,因单斜构造形成单面山,容易产生层间滑脱,早期形成的洞穴不容易保存是形成洞穴成层性不明显的又一原因。该区因背斜转折端发育有三叠系飞仙关组非碳酸盐岩地层,形成具有强溶蚀力的外源水,附近的碳酸盐岩地层形成高大入口的倾斜洞穴,同时地表水将非碳酸盐岩风化壳带入洞内沉积,使之将洞道堵塞,赤水河镇土桥村窄口社发育的道洞就是其中之一。

4.1.3 汇流排泄区 地下水集中汇流排泄区, 形成了赤水河集中排泄。区内大气降水入渗补给的地下水最终都是通过这两个集中排泄区补给赤水河,使得地下水在该区集中, 溶蚀性较强, 造成汇流排泄区地下岩溶较为发育,形成溶洞或泉眼。 因赤水河未发育在向斜核部的中心(图2),因此,南岸地层以水平或反向岩层为主,因受到岩层影响,在该处形成水平洞穴。

4.2 洞穴垂向上分布不一的控制因素

如前所述,洞穴在垂向上表现为成层性,主要是构造运动引起。而在排泄区、径流区和补给区表现不一,径流区洞穴在纵向上不具有成层性,而补给区与排泄区洞穴成层性形成的差异性主要是因为在补给区发育与赤水河走向基本一致的隔水层,在新构造影响下排泄基面下降,对地下、地表水的溯源侵蚀具有一定的阻隔作用,补给区受到赤水河溯源侵蚀作用影响较小或相对滞后,所以表现出洞穴成层性表现不一。而在海丰一带虽然有隔水地层发育,但不是条带状,而发育了连通赤水河的马蹄河(图2中Ⅳ区),所以该区受到溯源侵蚀作用,因此发育了与赤水河谷一致的3层洞穴(图2)。因此认为,研究区洞穴在垂向上分布不一,主要是单斜构造和平行赤水河的隔水层发育所致。

5 结 论

研究区内洞穴极其发育,类型多样、结构复杂、规模大小不一,但其发育特征具有一定规律可循。

(1)区内洞穴发育具有显著的分异性。水平洞穴主要发育于远离河谷两侧分水岭的背斜核部和赤水河南岸排泄区;竖井主要发育于两侧背斜核部洼地内;倾斜洞穴主要发育在两侧背斜赤水河谷侧转折端。

(2)区内洞穴空间分布与碳酸盐岩地层出露面积、岩性、形式具有显著关系。洞穴主要发育在以灰岩夹生物碎屑灰岩、燧石结核,或纯灰岩为主的二叠系下统栖霞-茅口组,以及以灰色厚层状白云岩、灰岩夹白云岩为主的三叠系下统茅草铺组中。洞穴在垂向上发育具有成层性特征,在赤水河谷排泄区洞穴表现出显著的3个发育层,在分水岭地带表现为2个发育层,在径流补给区洞穴成层性特征不显著。

(3)研究区内地层岩性的空间展布、出露面积、地质构造等要素,是洞穴发育与演化的基础。地下水流动系统在不同区内的运动形式和状态,是不同类型洞穴在赤水大河村至三层岩段在空间上的展布和洞穴内部结构特征主要动力。新构造运动是洞穴成层性发育的主要动力,河流溯源侵蚀作用是洞穴成层性在河谷和分水岭不统一的重要原因。河谷两岸以单面山构造为主,容易产生层间滑脱。不易将早期洞穴保存,是该区内洞穴成层性不显著的主要因素。

致谢:罗安勇、廖茂瑜等在野外洞穴探测中付出了辛勤劳动,盲审专家提出了宝贵的修改意见与建议,在此一并表示衷心的感谢!