1982-2015年山西省忻州市植被覆盖变化与气候因子的相关性分析

2019-08-27陈金牛毛学刚侯艳军

陈金牛,毛学刚,3,侯艳军

(1.福建师范大学地理科学学院,福建 福州 350007;2.福建师范大学湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地,福建 福州 350007;3.福建师范大学地理研究所,福建 福州 350007;4.忻州师范学院地理系,山西 忻州 034000)

植被是陆地生态系统中非常具有研究价值的环境要素之一,其在全球范围内的能量交换,大气圈、岩石圈、生物圈和水圈物质之间的循环,以及地球生境演化过程中,都有着特殊的作用[1-3]。归一化植被指数(NDVI)是目前应用最广泛的陆地植被覆盖表征指标,同时,NDVI也是植被生长状态及植被覆盖度的最佳指示因子[4]。所以,通过研究植被生长季的月均NDVI与气候因子之间的相关性可以得到研究区域生境的变化和演化趋势[5]。

近30年来,国内外许多研究专家利用NDVI指数对不同国家和地区进行了植被的时空变化特征及影响因素的研究和讨论。Myneni等[6]指出气候变暖使得北半球高纬度的植被覆盖有增加的趋势,同时,在我国黄土高原等地也得出了相同的结论。刘淼等[7]发现1988-2000年山西省植被覆盖度呈下降趋势。信忠保等[8]对黄土高原的植被覆盖变化演变特征及其归因进行了分析,指出黄土高原的植被覆盖变化是由气候变化因素和人类活动共同导致的。易浪等[9]分析了1999-2010年的黄土高原植被覆盖变化的驱动因素,认为降水变化是影响其植被覆盖变化的主要驱动力。张嘉琪等[10]研究得出山西省1999-2010年气温与生长季NDVI的相关性较低,降水量与生长季NDVI的相关性较高,人类活动对山西省的植被覆盖变化的正面和负面作用有并存关系,但正面影响大于负面影响。党跃军等[11]发现气候变化是山西省的植被覆盖变化的主要驱动力因素。从众多学者的研究结果来看,山西省的总体植被覆盖变化与气候因子的变化之间关系密切,但是未提出在山西省局部区域尤其是黄土高原的部分区域的有效结论,而忻州市位于黄土高原的东部太行山以西,具有重要的区域位置,忻州市的植被覆盖变化与气候因子的变化相关性结果具有一定的研究价值。

忻州市的县域由于处于黄土高原境内,植被破坏现象严重,导致水土流失问题十分严峻,主要发生在偏关县、五寨县、繁峙县、神池县等地区。在黄土高原演化整体规律的影响下,忻州市植被覆盖也发生了较明显的变化,其中地形地貌单元和气候变化是影响忻州市地区植被覆盖的重要影响因素。现研究表明,随着中国气候变暖的趋势[12],以及忻州市地区气候逐渐干燥的趋势下,不利于植被的生长和繁衍及生态环境的演化[13]。因此,忻州市的植被覆盖特征及变化研究,有利于促进忻州市脆弱的生态环境与社会经济水平的协调发展,同时可以为忻州市地区的生态环境的恢复与忻州市的植被破坏和生态脆弱地区环境的改善提供相应的理论研究方法。

本文主要基于1982-2015年NASA/GIMMS的NDVI数据,采用最大值合成法、一元线性回归法及相关性分析法研究了忻州市的植被覆盖时空变化的特征,结合中国气象共享网的气象数据,分析得出其气候变化规律,并研究其相关性。

1 研究区域概况

忻州市古称“秀容”,是一个历史文化名城,素有“晋北锁钥”之称,为山西省省辖市。忻州市的坐标为东经110°53′~113°58′,北纬38°08′~39°40′,地处山西省北部,处于黄土高原的东部,华北平原的西侧,其地形比较复杂,山川较多,河流较少,地形地貌种类相对比较丰富。

忻州市的气候类型为温带季风气候,全年平均气温范围在4.32~9.21℃,全年无霜期平均为167 d,年平均降水量为345~588 mm,并且集中在7-9月份。总体来说,在季风气候的影响下,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,气候比较干旱,降水分配不均,且年际变化较大。市域河流为牧马河、滹沱河等。土壤类型丰富,主要分为黄壤、棕黄壤、褐土等。忻州市生态区差异显著,存在着十分天然的植被群落,陆地生态系统植物序列地带性分异规律显著,物种丰富[14-15]。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

遥感的NDVI数据来源于美国国家航空航天局(NASA)戈达德航天中心GIMMS组数据集,资料时间跨度为1982年4月至2015年10月,空间分辨率为8 km,时间分辨率为16 d,合成方法为最大值合成法。经过大气校正、辐射校正、几何精度校正,用非对称高斯方法对其进行拟合,得到光滑的NDVI时间序列数据。气候因子数据来源于中国气象科学数据共享服务网的忻州市地区的8个站点的气象气候资料,包括:植被生长季的月平均气温、月平均降水量、平均相对湿度、日降水量≥0.1 mm日数、风速、太阳辐射量等。

2.2 研究方法

2.2.1 最大值合成法 最大值合成法是在自然生态环境较差的情况下采用的数据处理方法,其区别于常用的NDVI数据合成方法(如累加处理法、平均值处理法等),可以明显地突出研究区植被覆盖状况。本文通过选用最大值合成法,以消除云、大气、太阳高度角等干扰,获取NDVI最大值进行分析[16]。

2.2.2 趋势分析 线性回归是通过利用数理统计中的回归分析,来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法,应用十分广泛[17]。一元线性回归能够模拟每个栅格的变化趋向,进而反映区域上NDVI变化的空间分布特征[18]。通过Matlab计算每个栅格像元生长季平均NDVI的变化斜率,得到忻州市植被在生长季平均NDVI的空间变化特征。计算公式如下:

(1)

式中,slope为像元NDVI回归方程的斜率,若slope>0,表示随时间变化制备指数呈增加的趋势,并且数值越大,植被覆盖度增加越明显;反之,若slope<0则代表植被指数呈下降的趋势。n为监测时间段的年数;i为年序号。

2.2.3 相关分析 回归方程公式如下:

(2)

3 结果与分析

3.1 忻州市的植被覆盖的时空特征

从图1可以发现,1982-2015年间忻州市植被生长季(4-10月)的月均NDVI在时间上呈增加变化趋势且呈正相关,由公式(1)计算得到研究区1982-2015年间植被生长季NDVI变化斜率为slope=0.002,植被生长较好,且增长速度较快,可以看到,在2012年NDVI均值出现最高值,在1984年NDVI均值出现最低值。

图1 1982-2015年忻州市生长季NDVI月均变化

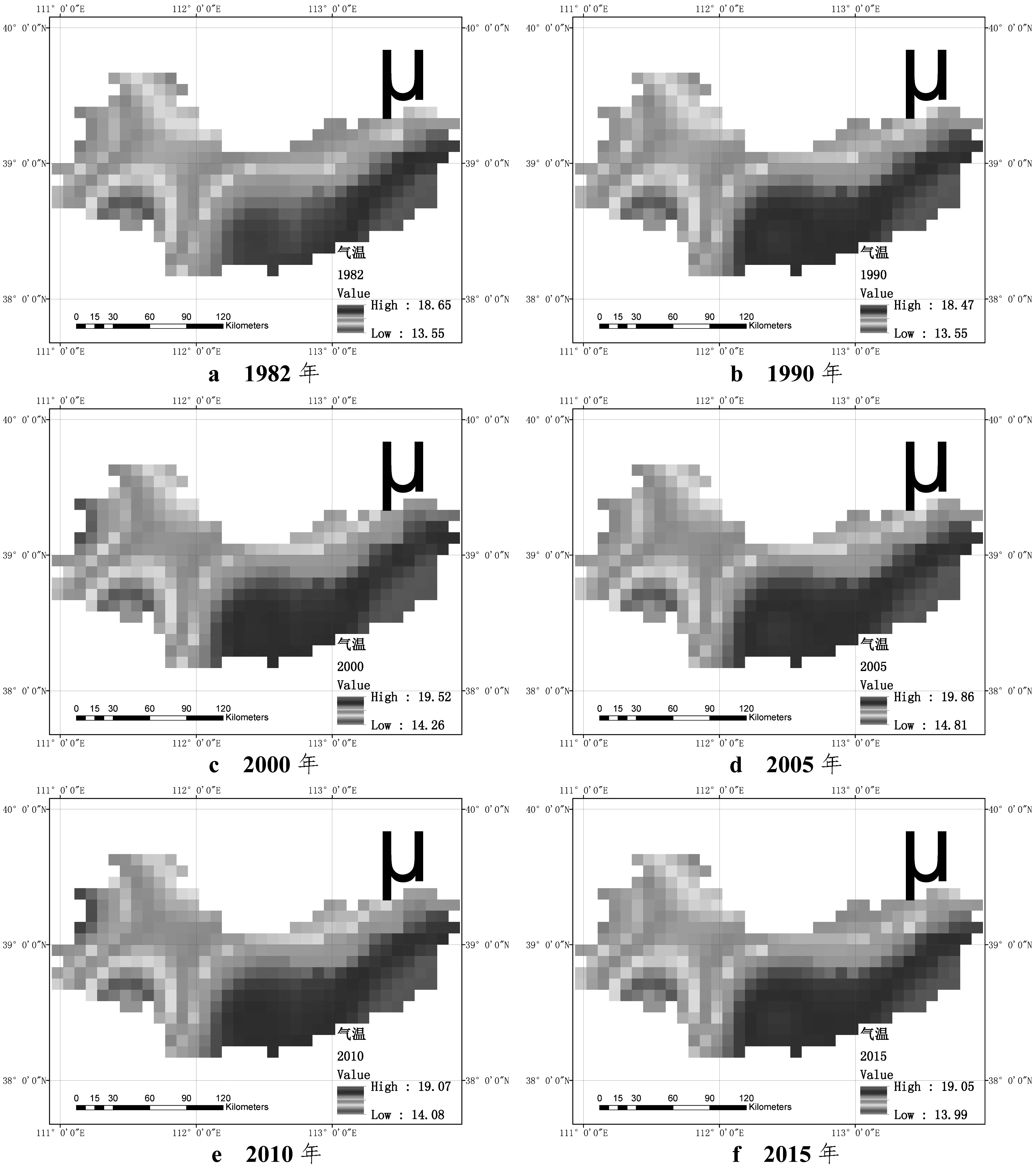

图2为忻州市1982-2015年时间序列中选取6个年份(1982年、1990年、2000年、2005年、2010年、2015年)的植被生长季的NDVI月均空间分布和变化,可以看出,虽然在1982-2015年间忻州市的大部分区域植被生长季的NDVI值在时间和空间上呈线性增加趋势,但是选取的各年份生长季的NDVI在空间上的变化不同,有一定的差异性。生长季的NDVI空间分布差异性表现为在忻州市的东部和东南部的五台山区、中西部芦芽山区等山地林区NDVI数值较大,而西北的半干旱黄土裸露的地区NDVI数值则较低。在这6个选取年份里,生长季NDVI空间变化趋势比较明显,在忻州市东部、西部和东南地区的植被覆盖变化增加显著,以五台山区、芦芽山区为主要的增加变化区域。

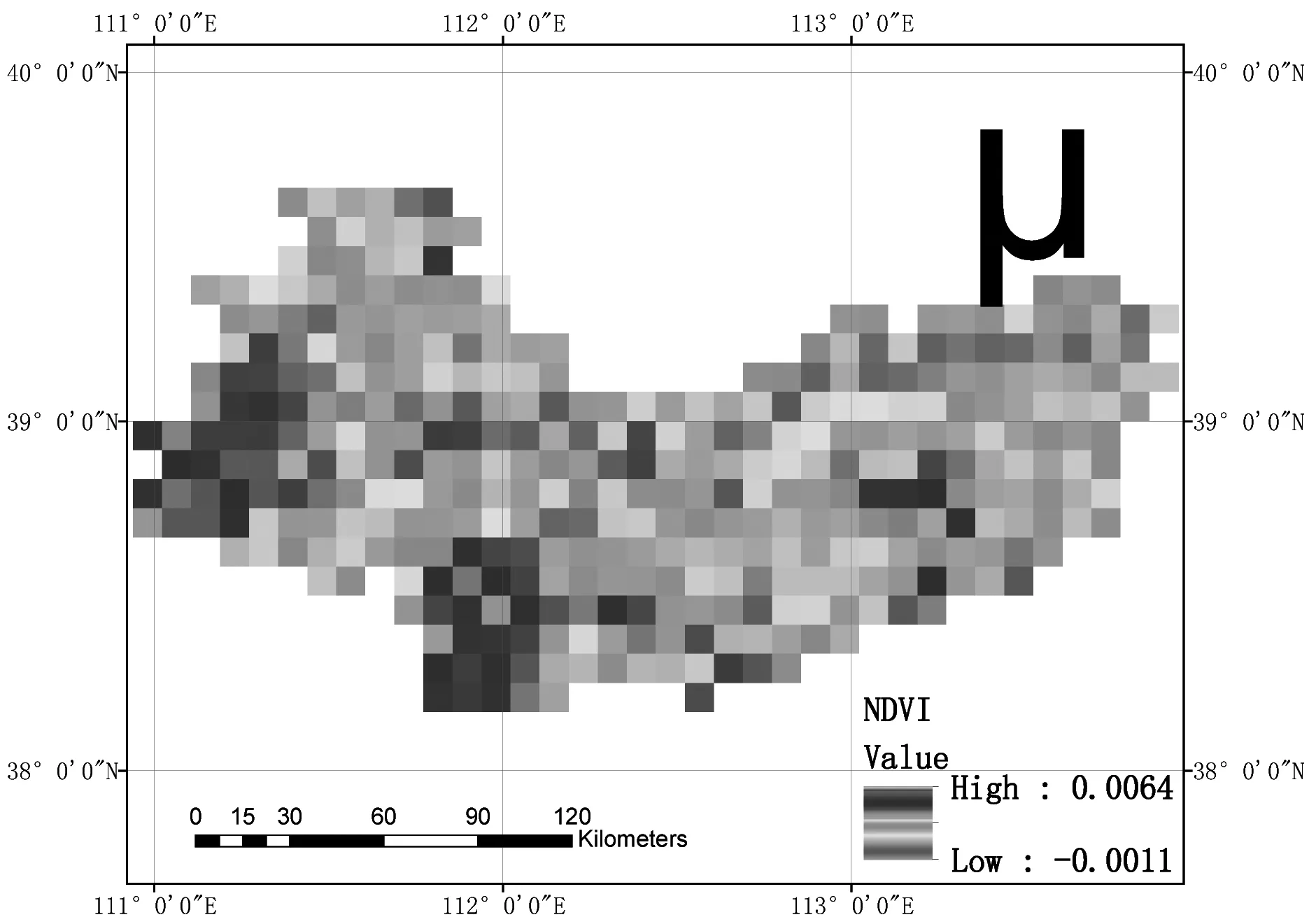

分析图3可知,忻州市的1982-2015年间植被生长季月均NDVI空间变化主要趋势大致为从西南向东北递减,具体表现为西南、中西部等地区生长季NDVI呈现正态变化发展趋势,而东北、北部等地区生长季NDVI呈现负态变化发展趋势。

图2与图3结合分析可以得出,忻州市的大部分地区植被覆盖空间分布不平衡,NDVI空间分布大致呈现自东向西递减的趋势,植被率较低的主要在忻州市的西北、东北地区,大致分布在偏关县、保德县、繁峙县、代县等,其地形以黄土裸露的丘陵山地为主。繁峙县、原平市、忻府区、定襄县等忻定盆地和滹沱河河谷地区,以及偏关县的偏头关古长城古堡、代县的雁门关古长城等地,由于城市化的快速发展及大量的人类历史军事活动,导致其植被覆盖率较低。同时,在忻州市的西北半干旱地区,由于靠近黄土高原的中心区域,地貌主要为裸露的黄土地貌,且受季风气候的影响较小,植被覆盖率低。植被率较高的主要在忻州市东部、西部和东南地区,大致分布在静乐县、宁武县、岢岚县、河曲县、五台县等,其地形以山地为主。然而分布在忻州的五台山、芦芽山、系舟山地区的山地林区,气候条件相对温暖湿润,植被生长条件优良,并且由于人工防护林的实施,植被覆盖率较高。

图3 1982-2015年忻州市生长季NDVI空间变化趋势

3.2 忻州市的气候因子变化的时空特征

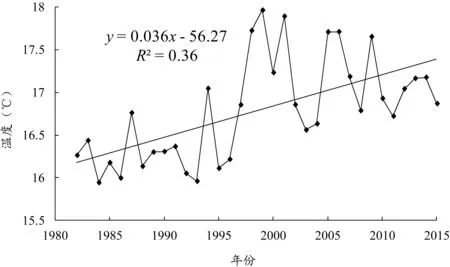

3.2.1 气温的时空变化特征 图4显示,1982-2015年内,忻州市的植被生长季月均气温变化在不同时间存在一定的差异性,但是总体的趋势是呈正相关增加,其中月均气温变化较大,在2000年左右同比变化较大。可以分析得出,忻州市植被生长季的月均气温呈线性增加趋势,并且由于忻州市处于季风区,其气温的时间变化幅度呈现不稳定状况。在不同年份的植被生长季,月均气温最高值在1999年,为17.96 ℃,最低值在1984年,为15.94 ℃,可以得知,在1982-2015年里,植被生长季的气温因子有一定的不稳定变化,所以在不同的变化速度的影响下,忻州市的植被覆盖变化与气温因子的响应较明显,其变化趋势相似。

图4 1982-2015年忻州市植被生长季月均气温变化趋势

图5为忻州市1982-2015年时间序列中选取6个年份(1982年、1990年、2000年、2005年、2010年、2015年)的植被生长季的气温空间分布图,可以得知,忻州市的植被生长季月均气温值空间分布的特征大致呈现自东南向西北递减,自南向北递减。同时,忻州市的不同年份植被生长季的月均气温值的分布存在一定的差异性,而且其基本特征与变化趋势与忻州市1982-2015年的气温空间变化趋势存在一致性。

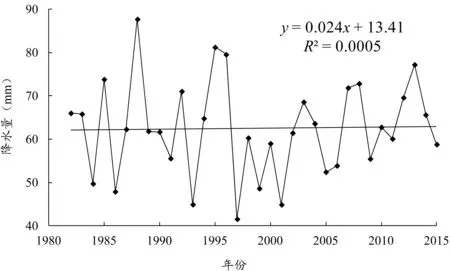

分析1982-2015年忻州植被生长季气温空间变化趋势(图6)可得,在全球气候变暖的趋势下,忻州市的气温空间变化不均衡,但是整体呈现正态变化趋势,其变化幅度趋势为西北、北部较高,中部、西南较低。

图5与图6结合分析得出,忻州市植被生长季月均气温空间分布特征表现为中部和东南等地区的数值较高,西部和西北等地区的数值则较低。在空间上大致呈现为自东南向西北递减,自南向北递减的趋势。但是,在忻州市的西北局部地区表现有一个特殊区域的植被生长季月均气温较高,主要分布在保德县、河曲县的黄河流域范围内,由于其受到河流小气候和黄河河谷的地形影响,因此其植被生长季月均气温较高。忻州市植被月均气温空间变化明显的地区主要分布在忻定盆地、滹沱河流域、黄河流域等地形地势较低的地区,植被生长季月均气温较高,气温变化增加趋势幅度较大。而五台山、芦芽山、云台山、系舟山等海拔较高地区,植被生长季月均气温较低,其气温变化趋势幅度也较小。

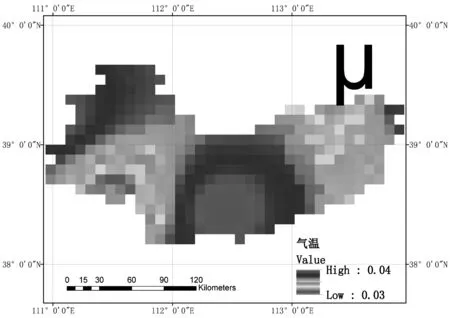

3.2.2 降水量的时空变化特征 图7显示,1982-2015年内,忻州市的植被生长季月均降水量的月均变化存在不平衡性,但是月均降水量总体变化趋于平稳。可以分析得出,植被生长季月均降水量呈现线性平稳增加趋势,但是月均降水量在每个年份之间的同比变化较大,变化幅度最大的在1996-1997年,同时由于忻州市处于季风区,其降水量的时间变化幅度也同样趋于不稳定性。

在不同年份的植被生长季,月均降水量最高值在1988年,为87.7 mm,最低值在1991年,为41.58 mm。可以得知,在1982-2015年里,植被生长季的降水量因子也有一定的不稳定变化,且变化幅度更大。在不同的变化速度的影响下,忻州市的植被覆盖变化对降水量因子的响应较气温因子不明显,降水量的时间变化趋势与NDVI时间变化趋势不趋同。

图8为忻州市1982-2015年时间序列中选取6个年份(1982年、1990年、2000年、2005年、2010年、2015年)的植被生长季的降水量空间分布图,可以得知,忻州市的降水量空间分布特征为自东南向西北递减,与整体降水量空间特征相一致。同时,忻州市1982-2015年的降水量空间变化为中西部和东北部变化非常显著,这应该是由于季风气候的降水不稳定性所致。

1982-2015年来,气候逐渐不稳定的变化,使忻州市降水量的空间变化起伏较大,并且出现地区降水量空间变化不平衡、不均匀的情况(图9)。

图5 1982-2015年中选取时间序列生长季气温空间分布

图6 1982-2015年忻州植被生长季气温空间变化趋势

图7 1982-2015年忻州市植被生长季月均降水量变化趋势

图8 1982-2015年中选取时间序列生长季降水量空间分布

图9 1982-2015年忻州植被生长季降水量空间变化趋势

从图中得知,在1982-2015年间,忻州市的西部地区植被生长季月均降水量整体呈现正态变化发展趋势,而西北、东部、东南地区植被生长季月均降水量则呈现负态变化发展趋势。可见在降水量的空间变化中忻州市的东西部差异明显,植被生长季月均降水量呈现东部变化幅度小,西部变化幅度大,其空间变化幅度表现为由东向西增加趋势。

图8与图9结合分析可以得出,忻州市整体的降水量值在空间上呈自东南向西北递减,且在1982-2015年间降水量值在同一空间内变化也较大。受温带季风气候的影响,忻州市的东南部、东部及中部降水量较高,主要分布在五台山东麓、忻定盆地等地,而西部、西北部地区降水量明显较低,主要分布在芦芽山西坡、静乐县、偏关县等地;同时,忻州市的中部、西北、东北地区降水变化较少,忻府区、原平市等地出现负态减少趋势。

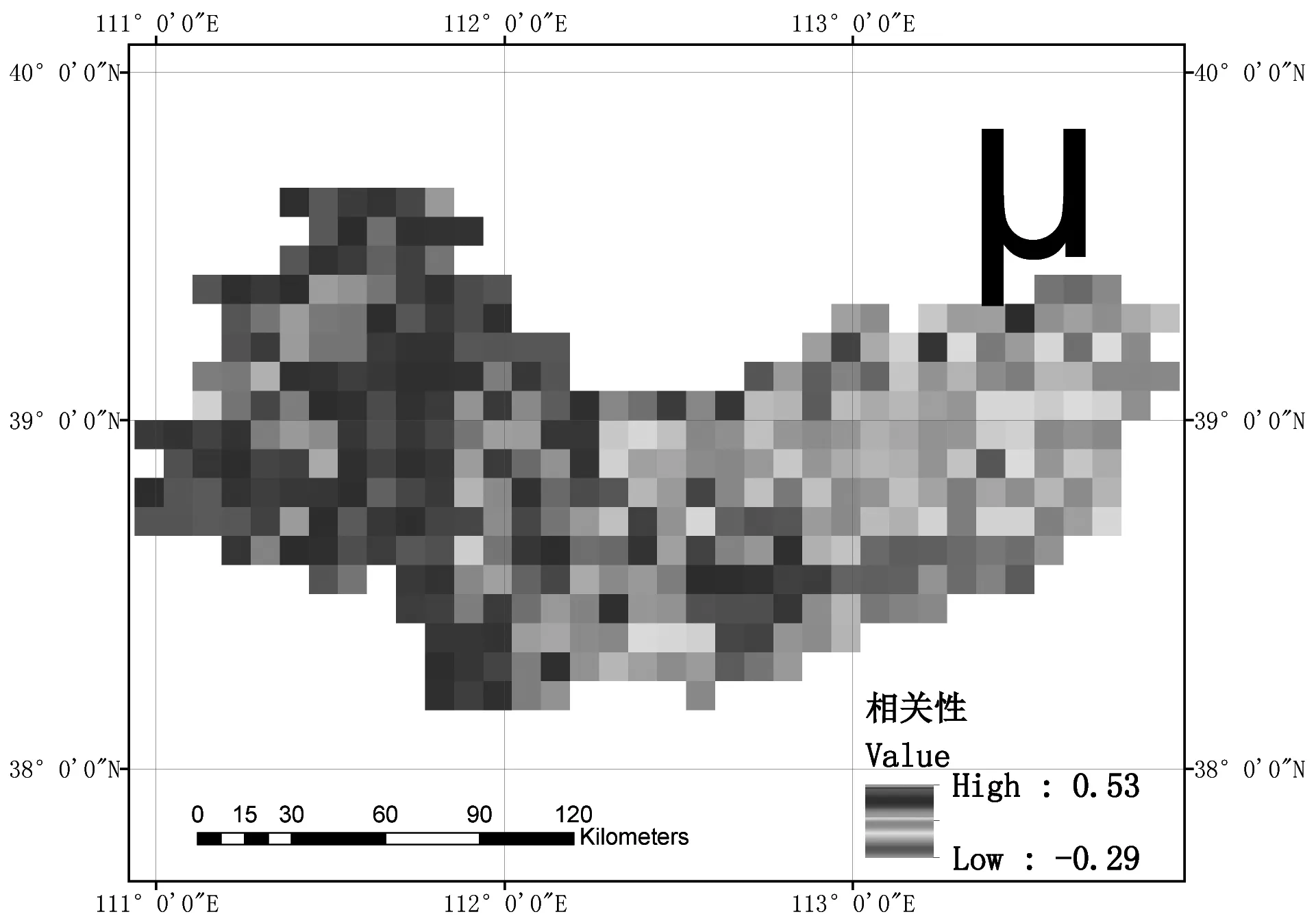

3.3 忻州市的植被覆盖变化与气候因子的相关性

从1982-2015年忻州市的植被生长季的气温及降水数值时空变化特征的和NDVI的时空变化趋势来看,不同时空格局内,NDVI与气温与降水量的关系也有差异。分析图10可知,1982-2015年间,忻州市植被生长季的月均NDVI与气温的相关性为正负相关并存,但是整体上呈正相关关系。同时,NDVI与气温的正相关系数平均为0.362,且正相关区域面积较大,主要分布在忻州市的西北部、东部等地,主要原因是受黄河流域和滹沱河流域的河流影响,气温对植被的生长影响较大,同时因为河流的气候调节作用,这些地区受气候变化影响较小,对NDVI的时空变化特征影响较小,比较平稳。

图10 1982-2015年的忻州市植被生长季的NDVI变化与气温的相关性

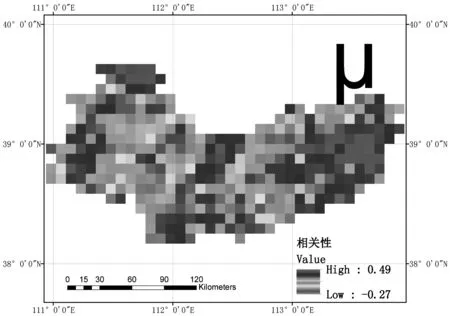

从图11中显示的1982-2015年忻州市植被生长季的NDVI与降水的相关关系可以得知,忻州市植被生长季的月均NDVI与降水之间是正负相关并存,整体平均来看是呈正相关,且正相关面积较大,主要集中在忻州市的东部、南部和西南部地区,包括忻定盆地、五台山区、静乐县等,NDVI与降水的正相关平均系数为0.283。但是从图中可知,NDVI与降水的相关性在空间上显示为负相关的区域面积大于正相关,所以NDVI与降水的相关性更具有显著的空间分异性。可见,在NDVI的空间分布和NDVI与降水的相关性的图像对比中,忻定盆地的2个相关性匹配度较低,说明忻州市的植被在生长季的NDVI与降水的相关性低于气温。在忻州市季风气候的影响下,降水的空间差异更明显,从而导致其相关性正负性明显。据孙睿[19]研究显示,植被覆盖度的空间动态变化和降水量有规律性关系。所以,在降水空间分异规律的影响下,忻州市整体空间中1982-2015年的时间序列里降水对植被的生长状态的影响就小于气温对植被生长的影响。

图11 1982-2015年的忻州市植被生长季的NDVI变化与降水的相关性

本文发现,由于植被在生长季的生长情况受到区域水热条件的限制[20],植被对气候因子变化的响应与其在生长季的生长变化所受影响有关,且存在差异性,但是在研究过程中得到的结果显示,忻州市1982-2015年的植被覆盖变化的驱动力因素主要为气温和降水2个气候因子,且植被的生长对其2个气候因子的敏感性和相关显著性不同,NDVI与气温的相关性大于与降水的相关性。所以在所得结论中会存在驱动力的主要性质差异,这与其他学者研究的结论比较一致[21-25]。

4 讨论

(1)通过分析,忻州市植被覆盖时空变化出现分布差异现象的主要原因有2点。①忻州市的整体气候类型为温带季风气候,并处在半湿润与半干旱地区的分界,雨热同期,总体降水较少。忻州市东北部、西部等地海拔较高,气温偏低;风力风速大,植被生长季的风速极端可以达到9级以上[14],很多地方位于风力强劲的山体,并有大量的风力发电机,影响植被的生长。同时,在宁武县、河曲县等地有河流经过,比较湿润,植被覆盖率较高。②忻州市的经济发展不平衡,主要经济发展地区在忻定地区及繁峙县和原平市的工业发展地区,有大量工厂位于沿滹沱河流域[15],造成了较严重的环境污染,而人口主要分布在忻定盆地,近几年由于忻州市的城市建设加大、“城市一体化”等政策的实施,导致城市建设用地大量地侵占了耕地、林地资源,城市及郊区大面积区域的植被覆盖率严重降低。

(2)忻州市1982-2015年的气温空间变化特征出现的主要原因是由于海拔高度影响了气温均值的地区分布,还有由于城市的地区分布导致城市热岛效应变强,在忻定盆地等城市密集区气温较高且比较稳定,在宁武县、五台县等山区由于山谷风的不稳定变化,气温较低且变化较大。

(3)忻州市1982-2015年的降水量空间变化特征出现的主要原因有:①由于芦芽山、五台山等山地分布,在东南和西南地区在夏季风较强盛时由于山地的阻挡会出现地形雨,增加降水量;②在忻定盆地由于气温的变化较大,其降水量也受地面温度变化的影响出现减少的趋势,同时由于人口密度大,气候变化也比较大;③在忻州市的西北地区,在气候类型的基础上,其降水量本身较少,降水变化呈负态变化。

(4)忻州市部分区域NDVI变化与气温和降水量呈负相关关系,原因可能是:①忻州市处于黄土高原上,水土流失比较严重,尤其在山地地区及河流流域范围内,生态环境比较脆弱,气温和降水的增加会对植被的生长带来破坏性的影响;②人为因素对植被的破坏,包括城市建设用地的增加及环保措施的不明显,故部分区域的NDVI与气温和降水呈负相关状态。

(5)本文主要研究的是气候因子对植被生长季的NDVI时空变化的影响,虽考虑了区域内人类活动对植被生长季的NDVI变化的影响,但不是主要研究内容。而且,本文在对气候因子的选择时,仅主要考虑了气温和降水2个气候要素,此外太阳辐射、风速、土壤、植被、生物等环境条件也会对植被的NDVI变化产生影响。所以,后续的研究也会结合多方面的环境要素来全面分析植被生长季的NDVI的变化与气候以及环境变化的响应。

(6)本文分析研究了忻州市的植被覆盖变化和气候因子的相关性,时间序列跨度长,有利于促进忻州市的生态环境的理论研究,同时研究其市域的植被覆盖变化和气候变化的规律,对忻州市的不同生态区的规划与发展具有实际意义。

5 结论

(1)在1982-2015年的时间序列中,忻州市每年的生长季NDVI变化存在差异,植被生长季的月均NDVI呈线性增加趋势,同时在空间表现为不同地形单元区的空间变化,总体正负相关性较小,西南、东南地区呈现正态相关,北部,中部呈现负态相关。同时,NDVI空间分布特征表现为东部、东南、中西部、西南部分地区数值较大,西北地区NDVI数值明显较低。

(2)忻州市在1982-2015年间的气候变化趋势总体来说比较平稳,忻州市的植被生长季气温呈正态增加趋势变化,降水变化则趋于平稳,但也呈增加趋势。由于地处季风区,其植被生长季月均气温与降水量在年际之间变化幅度较大。此外,忻州市市域处在半湿润区与半干旱区的分界,降水主要集中在东南部和西南部,气温整体差异不大,盆地和河流流域气温较高,山地气温较低。

(3)研究表明,忻州市的植被覆盖变化较大,其气温和降水量因子的变化是植被生长季的NDVI的变化趋势的主要驱动力因素。忻州市1982-2015年间植被生长季的气温和降水都有所增加,在总体上对植被的生长有积极的作用,尤其是气温的增加对植被的生长的影响比较明显,植被生长对于气温因子的变化更敏感,而相比之下降水与NDVI则相关性比较低。但同时气温和降水对于略小部分区域的植被生长和变化作用较小,甚至有部分区域NDVI与气温和降水呈负相关关系。