我与书柜

2019-08-26狄娜

狄娜

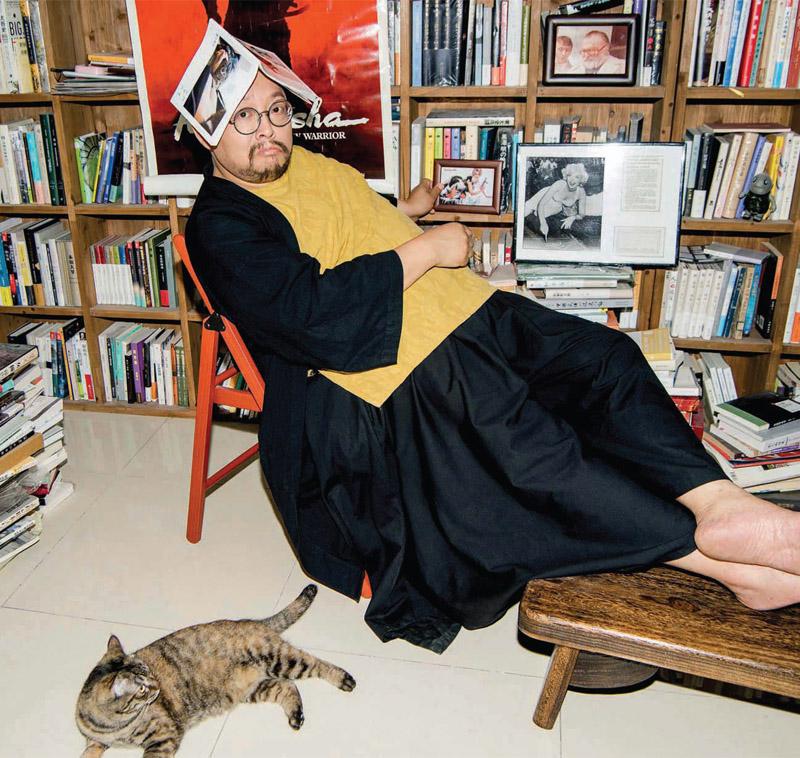

史航大学毕业后就在中央戲剧学院图书馆工作,所以当问起“你到底有多少本书”,史航摇头:“当终日面对几十万册的书籍,再回头看个人书柜时,就没有什么值得盘点的了。”他说,“我只需要知道有足够的、还没来得及看的书,我就心满意足了。”

若非要计算,上次搬家,他大概用了250个大号纸箱。“现在可能需要400个了。”即便如此,他不会交换、更不会卖掉书籍。他的家中除了一些重要的签名本,或纸张脆弱的旧书会较为珍惜外,没读的、正读的、需重读的,书搁得到处都是,“有时候找不到某本书,我就再去买一本。”

史航的第一本连环画是波兰作家显克维支的《十字军骑士》,第一本真正的读物是《神奇的网》,都是攒零用钱买下来的。“《神奇的网》影响了我一生。”17岁离家求学,他开始用各种方式省钱或者赚钱买书。1988年至今,他买新书、二手书、签名本、写真集、版画、海报……购买习惯也更多地集中于线下,利用碎片时间买书:在书店做讲座会提前或者晚走逛逛;时间充裕就去潘家园买旧书,路过中国书店去站一站;去各地出差,也会直奔当地的旧书店,买别处买不到的地方史志。他还会淘一些二手书和签名本,但不会在网上买新书,“我尤其不能容忍在书店看到名字、转头在网上买打折书这种行为,我觉得,还是要支持实体书店。”

史航的书柜里最多的是历史书,管理学和成功学是他的“禁区”,“偶尔别^会送我,但我基本上不会看。”每当遇到真正的好书,他常常忘我。和好朋友止庵在日本,正聊着天儿,他忽然看到止庵身后有一本日本诗人西条八十的书信集,马上找到老板把它买下,“在一个最会买书的人(止庵)眼皮底下,得到了特别想要的东西,成就感爆棚。”2008年,他在香港遇见了东野圭吾的《嫌疑人x的献身》,当时尚未在内地出版,他也并不知晓东野圭吾其人,只被“献身”二字打动便买了下来。回到北京家中,趴在床上读完了这本小说,“读到难过处,还哭了很久。”

趴在床上,或者坐在桌子旁;开着电脑,随时敲一点儿读书笔记——这是史航日常的读书状态。他不喜欢断续的阅读,所以会给书贴上便利贴,集中读完后再一—进行摘抄。不在家的时候,他的阅读随时一开会前、等人的空当;随地——咖啡馆、饭店,“我不会开车,也丝毫不会受到堵车影响,因为我手里有书随时看,而且奇怪的是,我在车上看书也不晕车。”早些年,他几乎一天一本书,如今自嘲“看书速度已经退化到令人羞耻的程度,可能一周都没读完一本”。

“很多人在赶路,我是宅人。我用书砌了街垒,却不是为了战斗,还经常爬出去看别人家的风景。”史航说自己是一个没有多少成就但有乐趣的读书人,一个懂得为好东西高兴的读书人,但归根结底,“是一个始终保持好奇心的读书人”。

史航的私人书单

近期最喜欢读,张广天的《南荣家的越》,这位音乐家、戏剧人是我多年的好友。他的几部长篇中,这本我最喜欢。以一个死者的角度写了宋朝、元朝,包括金国历史、纸上山河、阴阳对话,是一本非常玄妙的奇书。

最近重新对张伯驹有了兴趣,又找了一大摞相关资料书籍来看。

每年都会重读金庸的小说,汪曾祺的小说和散文,台湾作家高阳的历史小说,王朔的小说,唐鲁孙的怀旧随笔。

最近重读的是伊利亚.爱伦堡《人·岁月·生活》,是我最喜欢的一本回忆录;森见登美彦《有顶天家族》,休闲阅读首选;汪曾祺《聊斋新义》,有出版社想重新出版,约我写评注文章,我觉得汪老的文章不需要我来注解,但趁机我又重读了一遍。

特别想读、但暂时没通读,国内经典的话,比如《史记》《战国策》。《五灯会元》我也只是摘抄一些,没有通读过。国外经典的话,比如《荷马史诗》,是年少时看过的少年儿童版,成年之后就一直没有看过《伊利亚特》和《奥德赛》,还有《圣经》也从来没有读完过。

“人生有些事,其实很难说清——它有宿命的道理,”韦力说,“藏书也是如此。”生于60年代,爷爷是位秀才,常常给韦力讲历史故事,加之彼时书籍匮乏,让他对古籍产生了一种本能的渴望。80年代,书店里的书渐渐多起来,他总是很兴奋地隔着柜台、伸长了脖子看书架上的书名,请店员取下来,翻一翻。光看不买,经常收获白眼。

“北京开放古旧书市时,我开始拼命买书。”那是1981年底,所有书一律5毛钱一本,他一口气买了一百多块钱的书,“当时不懂版本的价值,现在看那些大多是残本。”后来书市的书越来越贵,最后干脆不开了;到了90年代,古籍拍卖出现,彻底改变了中国古书市场的格局。“好书大多流入拍卖,价格越来越高,作为买家你也只能接受这样的交易方式。”

“好书不便宜”这个道理,韦力早就明白。读高中时,他每天骑车路过书店,看到橱窗里摆着—套《古文渊鉴》,标价80元,他每天的午饭钱是3毛。他跟家里说,3毛吃不饱,得要5毛。“陆续凑了3个多月,终于凑齐。”这3个月,他一直悬着心,生怕被别人买走,“还好,因为太贵一直都没卖出去。”看到他买,店员非常吃惊,最后还打了9折,“我第一次知道,书还能打折。”

藏书人,或者说收藏家,共同的特点便是“有贪念”。“得一而足”的人搞不了收藏,只有始终不满足、喜新且不厌旧的人,才能拥有蔚为壮观的藏品。韦力的收藏中,珍品极多,“古书并非是成本加利润的概念,它是人为形成的价值。就像不能以宣纸和染料的价格来计算一幅名画的价值—样。”他曾在北京五环外村里遇到了郭沫若和闻—多合著的《管子集校》,“它躺在一大堆旧书中,卖书人给一堆书开价两千块。”爱书如他,给出了符合书籍价值的价格:30万。那人愣了一下,表示自己要和妻子商量后再决定。但第二天韦力得知,有人以30万零两千的价格,买走了那本书。“人生中很多事都是如此,它注定与你无缘。当然,可能得不到的永远是最好的。”

韦力为近20万卷古籍精心分门别类,打造书柜,“看一个人是不是爱书的藏家,看书柜就知道了。真正藏书爱书的人,书柜都是不配套的。”因为书是日积月累的,书柜自然也不能一次成型。韦力北京的藏书地有五六种不同样式、材质的书柜。20年前为了藏书,从越南采购的黄花梨木打造的专属古书的书柜,是他自己找厂家设计的尺寸,至今妥帖坚固。书柜的衬板是樟木材质,书的夹缝中也会放樟木球的纸包。

对于古籍,他将它们分为“藏书”和“用书”。对于藏书,他遵循传统:书和人不在一起,书库无火无水。至于用书,他的住处设有书房,近期想看的书籍都可以找到。

除了通过各种渠道收书,韦力还会天南海北地探访藏书楼。20年前,他便在苏州丝绸厂内找到了清代藏书家黄丕烈的藏书楼,却因种种缘故无法参观。几年前,他得知丝绸厂已经拆除改为酒店。韦力又去探访见到酒店经理,“他宁可牺牲经营面积也要恢复一部分藏书楼,这让我特别感动。”

更为人熟知的是他寻访古书被石碑砸中脚背,因持续感染,遭遇截肢、经历生死的故事,“人生无常不是说说而已。”从那之后,他便有了更大的紧迫感,“想做的,就赶紧做。”他一直坚持写书,如今更是每天从傍晚读资料到深夜,把重点画好,白天用。“我写的书都与古籍有关,一定要句句有出处、字字有来历。”

从寻书、藏书到写书,韦力形容自己是个“痴人”。30多年的经历,他始料未及,但也收获丰盈。“说到底,无非是在做一件自己喜欢的事。我以爱书为乐,读了那么多书,收藏了这么多有價值的古籍,并且它们会经我手得以保存和流传,我很高兴。”

他也清楚这些流传过不知多少代人书架的古籍,终将流向更多书架。“我只是在这短短几十年中保管它们”,当他面对“为何不卖藏书”的询问时,他也态度坦然:“卖书没什么不高尚的,书就是商品。但我不卖藏书是事实,因为我给自己的内心留了一处角落,无关利益得失,只有喜爱。”但他更清楚,“如果真的有一天我需要钱了,我也会卖书。”

韦力的私人书单

首先阐明,今时不同往日。以前资讯不发达,所以会有人给年轻人开书单,建议他们阅读对身心有益的读物。但现在是网络社会,任何你想要的信息都可以检索到,所以我个人觉得,喜好什么,就读什么。

至于我自己,第—是“读书解颐”,享受读书的乐趣,比如最近会读读《世说新语》中的段子。第二是“读书为用”,读些写作中需要用到的书。比如我最近在写一本和绘画史有关的书,那么就在读不同作者撰写的《中国绘画史》,以及相关的书籍包括《中国人物画史》《中国花鸟画史》等。

提起西四红楼电影院,不少老北京人都不会陌生。曾经的“网红”电影院2012年因老旧停业,亟待改造。未来将何去何从,成了不少人关心的话题。而西城区文委也一直在思考同样的问题,其中有很多老教授们,联想到家中藏书众多,甚至有很多早年的专业研究书籍、珍贵的手稿笔记都放在那儿蒙灰,太可惜了——能不能有个空间来妥善安置,重新发挥它们的作用?

想法、需求,甚至是情怀,这一切都在热烈地萌芽。于是,经过四年多精心讨论、设计和打磨,将古代藏书文化与现代阅读习惯融为一体的红楼公共藏书楼,最终诞生了。

作为国内首家公共藏书楼,这里有充满现代设计的三层藏书环廊。将影院改造为如今新形态的藏书楼,自然不容易。藏书楼的刘院长说,以老影院为主体,设计师们集合了藏书、阅读空间、访谈室、休闲区等多种概念,将功能分区一—安排妥当,“原来的影院观看区,变成了阅读兼藏书空间;放映室改为访谈室;西楼改为咖啡区;东楼为名家藏书,供学者和研究人员做研究使用;至于暂用作办公空间的北楼,未来将打造为专项沙龙讲座区。”

自2018年世界读书日开放以来,慕名而来藏书楼的人们越来越多,这其中有普通百姓,也有专家教授。藏书楼设有专家委员会,对书籍进行筛选和入库,“筛选的标准第一是审核大改内容,难免也会遇到盗版书、破损严重的书籍。”至于书籍重复与否,倒不在拒收范围,“同样都是《红楼梦》,大家拿来的版本、时期不同,但都是爱心的体现。”

红楼公共藏书楼:阅读可以是一种生活

曾有一位现居江西、从小在西四附近长大的老先生,网上看到藏书楼的信息后,假期特地从江西飞回北京,将家中藏书悉数搬来。这其中,有他自己的,还有他90多岁母亲的书,甚至还有祖辈的藏书。

和把书籍捐赠到其他地方、却不知未来去向不同,红楼公共藏书楼尤其尊重书的来源,“谁的就是谁的”,无论是捐赠,还是托管,一旦入库,都会被打上“某某藏书”的字样,然后再供人们阅读、借阅或购买。刘院长说,迄今为止,藏书楼已经接纳了8万多册藏书,日均人流量300人左右,“空间里所能容纳的书籍存放量,至少可达12万册左右。如果未来的藏书接近了这个上限,我们将会有选择地淘汰掉一些——比如那些从未有人借阅过的书。而这些书可能会被转移到其他的阅读空间,继续发挥它们的作用。”

时下,传统模式的图书馆略显乏力,新型模式的书店更注重商业运营,但藏书楼秉持着“众藏、共阅、分享”的核心理念,让知识更纯粹地流动起来,“很多人把家族的藏书都放在这儿,他和他的后代同时讲述着书背后的故事,而这些藏书的阅读者也因此被联结到一起——书真真正正变成了精神家园。”

时至今日,藏书楼里总能遇见不少来捐赠的人,有学生,也有推车而来的长者。但凡爱书之人,有了这样的机会,便总想将这种精神传播开来。对于藏书楼的未来,刘院长有颇多愿景:“期待随着宣传力度的扩大,有更多的名家藏书可以加入进来,把藏书背后的故事讲透,引入更多专业化的知识。”

最近,藏书楼正在着手准备一个主题为“恢复经典”的系列讲座,“传统的即是永叵的。我们想在这个时代把经典的作品、作者或者相关的研究学者集合起来,让大家可以在这里对话和交流。”刘院长说,“这一切,都是希望能够更多地引导阅读,让它成为每个人的生活方式。”