中庸思维与大学生网络成瘾:社会支持和孤独感的序列中介作用 *

2019-08-26张永欣

丁 倩 张永欣 魏 华 胡 伟

(1 信阳师范学院教育科学学院,信阳 464000) (2 战略支援部队信息工程大学基础部,郑州 450001)

1 引言

随着互联网技术的发展,学生网络成瘾这一社会问题受到了研究者、教育者和媒体人的广泛关注。研究发现,影响中国学生群体网络成瘾的因素有家庭、学校、社会等环境因素(李董平, 周月月, 赵力燕, 王艳辉, 孙文强, 2016; Li, Garland, &Howard, 2014; Liu, Fang, Deng, & Zhang, 2012; Liu,Fang, Zhou, Zhang, & Deng, 2013),同伴交往等人际因素(陈武, 李董平, 鲍振宙, 闫昱文, 周宗奎,2015),以及情绪、认知、思维、自我等个体因素(梅松丽, 柴晶鑫, 郭金花, 2015; 叶宝娟, 郑清, 2016;张锦涛等, 2011; Mai et al., 2012; Özdemir, Kuzucu, &Şerife, 2014)。病理性互联网使用的认知-行为模型指出,个体因素中的认知特点和思维方式会影响网络成瘾,有问题的认知导致持续的适应不良反应(Davis, 2001)。该理论模型强调认知或思维是问题行为的主要原因,无论是关于自身还是关于世界的非适应性认知是诱发和维持网络成瘾的近端因素(Davis, 2001; King & Delfabbro, 2014)。实证研究也发现,网络成瘾者表现出忽视积极信息或拒绝积极加工,倾向于选择消极信息并进行消极加工的认知特点(郑希付, 2009);而积极认知则能负向预测网络成瘾(孙亚蜀, 任俊, 吴超,2012)。同时,消极认知矫正和积极认知重建也是网络成瘾的有效干预手段(Young, 2007)。既然,消极的认知特征会增加网络成瘾,积极的认知特征能降低网络成瘾,那么,中国传统文化中独有的积极认知特征是否能抑制网络成瘾呢?虽然大量研究从不同的角度考察了中国学生群体的网络成瘾,但几乎没有研究从中国文化和中国人独特的认知方式入手去研究这一问题。“中庸”是中国传统文化中一个非常鲜明且重要的哲学思想、中国历代的伦理道德观念,也是一种融入中国人日常生活的辩证的认知方式。时至今日,中庸思维这一古老的概念仍然最能捕捉当今华人社会的运作精髓(杨中芳, 2009)。近几年,随着本土心理学的开展,中庸思维的研究逐渐从哲学领域拓展到心理与行为科学领域(孙旭, 严鸣, 储小平, 2014; 张军伟, 龙立荣, 2016; Chou, Chu, Yeh, &Chen, 2014)。研究表明,中庸思维程度越高,中国人在工作、人际关系和情绪等方面的适应状况越好(段锦云, 凌斌, 2011; 郭侃, 曾维希, 2012; 孙旭等, 2014; 张军伟, 龙立荣, 2016; Chou et al., 2014)。尽管这些研究发现了中庸思维对中国人生活适应的促进作用,但是很少有人探讨中庸思维对于网络成瘾这一重要社会问题的影响。本研究作为一项探索性研究,主要考察中庸思维对大学生网络成瘾的影响,并探讨其中可能存在的中介机制。

1.1 中庸思维与网络成瘾的关系

“中庸”一词源于中国的经典文本《中庸》,其内涵十分丰富。早在2500 年前,中国的著名哲学家、思想家孔子提出了中庸思维的概念,“不偏之谓中,不易之谓庸”。张德胜等(2001)将中庸定义为一种行为取向,包括中与和,中是恰如其分、不走极端,和是从全局观出发、谋求行动体系的和谐共处。吴佳辉和林以正(2005)从人际交往的角度将中庸思维界定为“由多个角度来思考同一件事情,在详细地考虑不同看法之后,选择可以顾全自我与大局的行为方式”。总而言之,中庸思维体现的是一种辩证的、全面的认知方式,这种认知方式可以促使人们有效地感知和应对复杂的人际环境,从而达到整体和谐的效果。

中庸思维程度较高的个体,能够对多方面的意见进行平衡,采用更加有效的方式来处理人际冲突,因而可能会拥有更好的人际关系和情绪状况。实证研究发现,中庸思维对于中国人的人际关系、情绪、工作有着积极的适应作用。例如,中庸思维可以正向预测组织和谐及工作绩效(胡新平, 廖冰, 徐家运, 2012);大学生的中庸思维与积极情绪正相关、与消极情绪负相关(郭侃, 曾维希, 2012)。而个体在人际和情感方面的适应状况越好,其网络成瘾程度越低(Gunuc & Dogan, 2013;Huang et al., 2009; Özdemir at al., 2014)。相反,具有非适应认知的个体在人际和情感方面出现适应不良时,可能会将网络作为一个转移注意力和逃避现实生活的场所,从而发展出病理性互联网使用即网络成瘾(Davis, 2001; Mai et al., 2012)。既然,中庸思维对中国人的人际关系和情绪适应具有积极促进作用,而人际关系和情绪适应良好又抑制网络成瘾,那么中庸思维也可能对网络成瘾产生抑制保护作用。虽然以往研究没有直接考察中庸思维与网络成瘾的关系,但其他研究也提供了一些线索。刘元、魏华、周宗奎和刘珍(2013)的研究表明,单一和刻板的思维方式会增加网络成瘾的风险。而中庸思维作为一种整合和灵活的辩证思维方式,可能降低网络成瘾的风险。根据中庸思维的理论内涵以及病理性互联网使用的认知-行为模型(Davis, 2001; King & Delfabbro,2014),我们推测,相对于非适应性认知,中庸思维可能是一种抑制网络成瘾的适应性认知。因此,我们提出假设H1:中庸思维负向预测网络成瘾。

1.2 社会支持的中介作用

仅仅探讨变量间的相关是远远不够的,为了更好地进行预防和干预,很有必要关注其作用过程,例如对中介机制的考察(MacKinnon & Fairchild,2009)。就本研究而言,中介机制有助于回答中庸思维如何对中国人网络成瘾起抑制作用。

正如前文所述,中庸思维对个体的人际关系具有促进作用。从理论内涵来看,中庸思维具有和谐性(胡新平等, 2012; 吴佳辉, 林以正, 2005;Chou et al., 2014)。中庸思维是个体在特定情境中思考如何整合外在条件和内在需求,并充分考虑行为后果的一种思维方式,包含多元思考、整合性、和谐性三个维度(吴佳辉, 林以正, 2005)。研究发现,高中庸思维的个体在人际交往中,会分析环境因素和他人的感受,选择对自己和他人均有利的方式,建立和谐的人际关系。尤其是在面对人际冲突时,高中庸思维的个体更可能采取和平的解决方法,更少选择极端的做法,和谐是其行为准则(孙旭等, 2014; 杨中芳, 林升栋, 2012)。和谐人际关系能使个体从中获得尊重、赞赏、关心和帮助,提升个体的领悟社会支持。实证研究也发现,人际和谐能预测个体的领悟社会支持(聂衍刚, 毛兰平, 王敏, 2015)。可见,中庸思维有助于个体发展和谐人际关系,从而获得更多社会支持。另一方面,社会支持的缺乏则是导致网络成瘾的一个原因。Davis, Flett 和Besser(2002)指出,当个体缺乏来自家庭、朋友或同学的社会支持时,网络就可能变成他们通往外部世界不可或缺的生命线,充当他们最大限度的交流方式。实证研究也发现,社会支持是影响网络成瘾的显著要素,生态环境、人格等多种个体因素均可通过社会支持的中介作用影响网络成瘾(罗伟, 雷江华, 王滨, 2012; Gunuc & Dogan, 2013)。通过上述分析,我们提出假设H2:中庸思维通过社会支持的中介作用影响网络成瘾。

1.3 孤独感的中介作用

近年来,研究者发现孤独感是网络成瘾的一个重要预测变量(丁倩, 魏华, 张永欣, 周宗奎,2016; 张锦涛等, 2011; Çevik & Yildiz, 2017)。当人们体验到孤独时,会通过接近他人、看电视和使用毒品等方式来摆脱这种情绪;在互联网高度发展的今天,上网也成为个体逃离孤独的一种重要的方式(丁倩等, 2016)。互联网虽然能短时间内排遣寂寞,却无法替代现实生活。Hu(2009)的研究发现,高特质孤独(trait loneliness)的个体在网络交往后比线下交往后体验到更高的情绪孤独(mood loneliness)。虽然个体可以通过上网来驱除孤独感,获得短暂的解脱,但当他们下线以后可能会体验到更强烈的孤独。于是他们不得不再次通过互联网缓解孤独,形成恶性循环,最终导致网络成瘾。实证研究也表明,个体的孤独感越高,其网络成瘾程度越高(丁倩等, 2016; Çevik &Yildiz, 2017; Özdemir at al., 2014)。孤独感不仅与网络成瘾有关,还可能与中庸思维存在关联。具有高水平中庸思维的人,会从多个方面去考虑问题,试图找到一个平衡点来获得群体的共识,保持群体和谐。在中国文化背景下,这类人可能更少与别人发生冲突,也可能有更多的朋友和更高质量的人际关系(孙旭等, 2014; 杨中芳, 林升栋,2012)。而以往研究表明,朋友数量和人际关系的质量是影响孤独感的重要因素(周宗奎, 赵冬梅, 孙晓军, 定险峰, 2006)。因此,中庸思维程度越高的中国人,可能体验到的孤独感水平越低。上述分析发现,中庸思维可能影响个体的孤独感,而孤独感又是网络成瘾的重要预测变量。因此,我们提出假设H3:中庸思维通过孤独感的中介作用影响网络成瘾。

1.4 社会支持和孤独感的序列中介作用

虽然社会支持和孤独感都可能是中庸思维与网络成瘾之间的中介变量,但两者也存在一定的关联。社会支持的缓冲器模型认为,拥有良好社会资源的个体通常拥有较少的消极情绪,例如孤独感(Rook, 1987)。社会支持向人们传递被爱和欣赏的信息,让他们感知自己身处关怀互助的社会网络,从而增强个体积极的掌控感,帮助个体抵御各种压力、威胁和孤独(Çevik & Yildiz, 2017;Solomon, Mikulincer, & Hobfoll, 1986)。研究发现,社会支持能显著负向预测孤独感(Solomon et al.,1986);社会支持通过孤独感的中介作用影响网络成瘾者的抑郁,而网络成瘾本身与抑郁存在高相关(He, Zhou, Li, Cao, & Guan, 2014)。此外,实证研究也表明,孤独感在社会支持与大学生网络成瘾之间起中介作用(宋广文, 孔芳, 刘美婷, 袁小帆,2010)。因此,我们有理由推论,社会支持和孤独感在中庸思维与网络成瘾之间的作用不是同时相对独立的、平行的,而是一先一后的、序列的。

综上所述,为了进一步考察中庸思维、社会支持、孤独感与网络成瘾的关系,本研究基于中庸思维的理论内涵和病理性互联网使用的认知-行为模型,提出假设H4:中庸思维通过社会支持和孤独感的序列中介作用影响网络成瘾。

2 方法

2.1 对象

采取方便抽样,从武汉市某所普通全日制高校选取大学生504 名,以班级为单位,由经过统一培训的心理学专业硕士研究生操作完成标准化团体测验。剔除漏答和反应一致的废卷后,回收有效问卷490 份,有效回收率为97.22%。其中,男生203 人(41.43%),女生287 人(58.57%);大一117 人,大二102 人,大三87 人,大四184 人。被试平均年龄21.06 岁(SD=1.69 岁);平均网龄7.17 年(SD=2.79 年);平均每天上网时长3.39 小时(SD=2.20 小时)。

同时,试验数据的线性相关性用线性相关系数R大小来判断,该值在-1~1范围内。当|R|越接近1线性质量越好。线性相关系数R的计算公式为:

2.2 研究工具

2.2.1 中庸思维量表

采用吴佳辉和林以正(2005)编制的中庸思维量表,测量个体的中庸思维程度。该量表共13 个项目,采用Likert-6 点评分,各项目得分相加即为总分,总分越高表示中庸思维程度越高。该量表的结构效度和信度良好。本研究中该量表的α 系数为0.89。

2.2.2 领悟社会支持量表

采用姜乾金修订Zimet 编制的领悟社会支持量表,测量个体感知到的家庭支持、朋友支持、其他(老师、同学、亲戚)支持三个社会支持系统(汪向东, 王希林, 马弘, 1999)。该量表共12 个项目,采取Likert-7 点评分,各项目得分相加即为总分,得分越高表明个体得到的总社会支持程度越高。本研究中该量表的α 系数为0.95。

2.2.3 UCLA 孤独感量表

采用Russell(1996)编制的UCLA 孤独感量表,测量个体因社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。该量表共20 个项目,采用Likert-4 点评分,反向计分项目转换后与其他项目计算总分,总分越高表示个体体验到的孤独感越强烈。本研究中该量表的α 系数为0.88。

2.2.4 网络成瘾量表

2.3 数据分析和处理

采用SPSS 21.0 进行描述统计和相关分析,并根据温忠麟和叶宝娟(2014)推荐的Bootstrap 方法、应用SPSS 宏程序PROCESS(http://www.afhayes.com)进行序列中介效应模型检验。

2.4 共同方法偏差检验

采用自我报告收集数据可能导致共同方法偏差。在程序上,本研究通过匿名调查、部分题目反向计分的方式进行了一定控制。在统计上,采取Harman 单因子检验进行了共同方法偏差的检验。结果显示,特征根大于1 的因素共9 个,其中第一个因素解释的累计变异量仅22.02%,远远小于40%,表明本研究不存在严重共同方法偏差问题(周浩, 龙立荣, 2004)。

3 结果

3.1 中庸思维、社会支持、孤独感与网络成瘾的相关分析

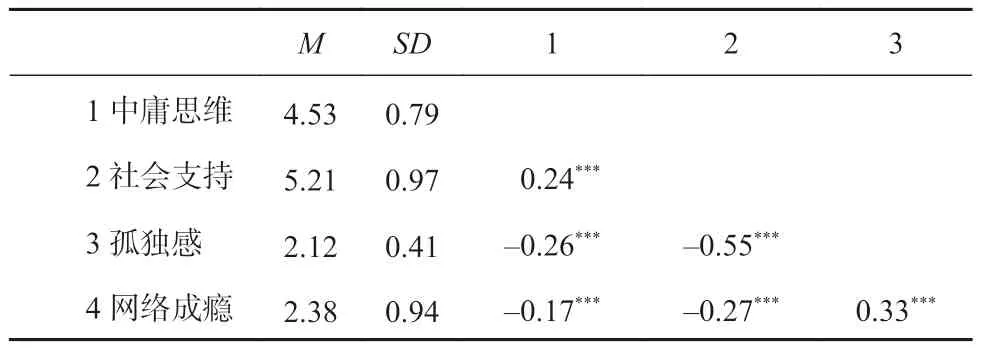

将中庸思维、社会支持、孤独感和网络成瘾四者的均分做相关分析,结果表明,中庸思维与社会支持呈显著正相关,中庸思维与孤独感、网络成瘾呈显著负相关;社会支持与孤独感、网络成瘾呈显著负相关;孤独感与网络成瘾呈显著正相关(如表1 所示)。

表 1 描述性统计结果和变量间的相关分析

3.2 模型验证分析

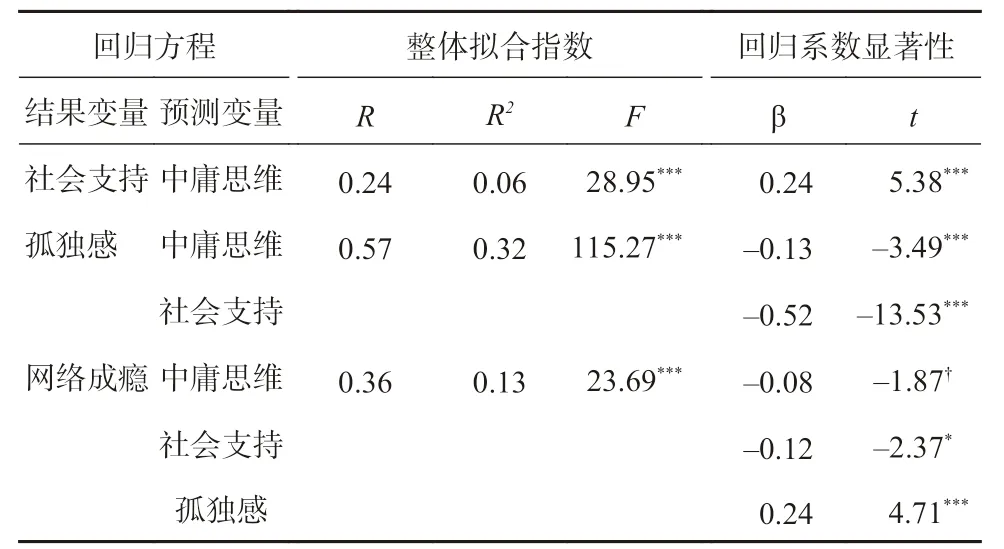

根据温忠麟和叶宝娟(2014)推荐的中介效应检验的Bootstrap 方法,应用SPSS 宏程序PROCESS 的模型6,在控制性别、年龄、平均每天上网时长的条件下,通过1000 次样本抽样估计中介效应95%置信区间的方法,检验社会支持和孤独感在中庸思维与大学生网络成瘾之间的序列中介效应。回归分析表明(如表2 所示):中庸思维对大学生网络成瘾的直接预测作用边缘显著(β=-0.08, p=0.06 <0.08),总体上中庸思维显著负向预测大学生网络成瘾(β=-0.17, p<0.001);中庸思维直接正向预测社会支持(β=0.24, p<0.001),负向预测孤独感(β=-0.13,p<0.001);社会支持直接负向预测孤独感(β=-0.52, p<0.001);社会支持负向预测大学生网络成瘾(β=-0.12, p<0.05),而孤独感则正向预测大学生网络成瘾(β=0.24,p<0.001)。

表 2 序列中介模型中变量关系的回归分析

中介效应分析表明(如表3 和图1 所示):社会支持和孤独感在中庸思维与网络成瘾之间起中介作用,中介效应值为-0.09,占中庸思维对网络成瘾的总效应(-0.17)的52.94%。具体来看,中介效应由三条路径产生的间接效应组成:通过中庸思维→社会支持→网络成瘾的途径产生的间接效应1(-0.03);通过中庸思维→社会支持→孤独感→网络成瘾的途径产生的间接效应2(-0.03);通过中庸思维→孤独感→网络成瘾的途径产生的间接效应3(-0.03)。表3 数据显示,三个间接效应依次占总效应的17.65%、17.65%和17.65%。它们的Bootstrap95%置信区间均不包含0 值,表明三个间接效应均达到显著水平。

表 3 中介效应路径的Bootstrap 95%置信区间

4 讨论

本研究关注中国传统文化的中庸思维对大学生网络成瘾的影响及其作用机制,结果发现,中庸思维通过提高个体的人际适应(社会支持)和降低其情绪不适应(孤独感)对网络成瘾起到一定的抑制作用。

4.1 中庸思维与网络成瘾的关系

本研究发现,中庸思维对大学生网络成瘾具有一定的抑制作用。这一结果支持了以往有关中庸思维与中国人工作、人际和情绪等问题的研究(段锦云, 凌斌, 2011; 郭侃, 曾维希, 2012; 孙旭等,2014; 张军伟, 龙立荣, 2016; Chou et al., 2014),说明中国传统文化几千年延续下来的中庸思维对现代中国大学生的心理社会适应仍然起着一定的保护作用,且这种积极促进作用具有跨领域的一致性。中庸思维本质上反映了大学生在为人处事方面采取“和谐”方式的认知倾向。中庸思维包含生活哲学、具体事件处理、事后反省/修正、心理健康四个层次,依据中庸思维行事,能达到内在心理与外在行为合一的境界,取得个人与他人的和谐状态(杨中芳, 林升栋, 2012)。从而,给个体创造必要的、良好的人际环境和心理状态。也就是说,高中庸思维的个体无论面对现实生活还是应付线下压力,他们总是倾向于选择“和”而有利的方式,避免采取极端做法,由此,个体的生态风险水平较低,个体在线下环境中并不缺乏“舒适场所”(李董平等, 2016; Call & Mortimer,2001)。个体便无需借助网络等其他环境或手段寻求满足和补偿,这在一定程度上降低了个体网络成瘾的风险。本研究的发现提示我们,中庸思维这一历经千年道德文化积淀的中国人特有的思维方式,是降低中国大学生网络成瘾风险的一种保护因素。

同时,本研究也是对病理性互联网使用的认知-行为模型的一种深入思考,该模型强调非适应性认知是诱发和维持网络成瘾的重要近端因素(Davis, 2001; King & Delfabbro, 2014),暗示可能存在某些抑制网络成瘾的适应性认知。而本研究发现中庸思维这种积极的认知方式对网络成瘾具有一定抑制作用,说明不仅存在对网络成瘾具有维持作用的非适应性认知,也存在对网络成瘾具有抑制作用的适应性认知。

4.2 社会支持和孤独感的序列中介作用

本研究发现,社会支持在中庸思维与大学生网络成瘾之间起中介作用,即中庸思维通过提升社会支持进而降低大学生网络成瘾。具体来说,中庸思维促进人际和谐,使个体拥有更高质量的社会支持。中庸思维代表中国人注重自我约束,处事不随一己私利、考虑对他人的后果、选择合作双赢的方案的思维方式(杨中芳, 2001)。社会交换理论指出,社会交往在于寻求共同利益(Hwang, 1987)。当双方的交往能给各自带来利益时,交往就顺利进行;当双方的交往只给一方带来利益时,交往就产生矛盾。中庸思维正是遵循自我节制、与他人双赢的原则,处事时顾及周围人的感受,避免冲突,从而达到人际和谐的状态,促使个体获得更多更高质量的来自家人、朋友、老师和同学的情感和实际支持。实证研究发现,寻求网络社会支持是大学生网络成瘾的诱因之一(丁道群, 肖宁, 张湘一, 2013)。个体在线下拥有充足的社会支持,具有更多应对生活压力和风险因素的资源,不必逃避现实去网络世界需求支持,这有利于个体避免陷入沉溺网络的风险。

本研究还发现,孤独感在中庸思维与大学生网络成瘾之间起中介作用,即中庸思维通过降低孤独感进而降低大学生网络成瘾。这一结果与国内外研究结论相一致,即个体的孤独感越高,其网络成瘾程度越高(丁倩等, 2016; Çevik & Yildiz,2017; Özdemir at al., 2014),说明孤独感这种消极情绪在中庸思维影响网络成瘾的过程中起着重要的中介作用。孤独感源于人际关系不良和社交需要不满足,被视为社会性心理发展受阻的表现,身处孤独的人会设法摆脱,途径之一就是转向网络世界,寻求补偿(丁倩等, 2016)。失补偿假设指出,若采取过度使用网络的病理性补偿方式,不但不能解决问题,反而容易导致网络成瘾(高文斌, 陈祉妍, 2006)。孔子说“君子中庸,小人反中庸”,君子随时做到适中、无过无不及,小人肆无忌惮、专走极端。中庸思维引导个体在不同社会情境中因时制宜,帮助个体良好地适应社会,达到内外平衡统一的心理健康状态(杨中芳,2001)。从而获得更多朋友数量和更高朋友质量,降低孤独感(周宗奎等, 2006),并最终降低网络成瘾。

总体来说,本研究发现,社会支持和孤独感在中庸思维与大学生网络成瘾之间起序列中介作用,说明中庸思维对网络成瘾具有一定抑制效应,且这种效应是通过人际因素(社会支持)和情绪因素(孤独感)共同作用形成的。有研究者提出网络成瘾是一种补偿性应对行为(Kardefelt-Winther, 2014)。那么,社会支持和孤独感的序列中介作用说明,当高水平中庸思维的个体在生存环境中不缺乏支持性资源时,良好的人际互动能减少消极情绪体验,也就是人际和情绪的基本心理需要在现实生活中能够得到满足,无需网络世界的补偿,于是现实环境的拉力“拉动”个体远离成瘾;同时,这种线下的人际支持缓解了不良情绪体验,导致个体丧失部分接触网络的机会,可能降低了网络世界本身的吸引力,于是网络环境的推力“推动”个体远离成瘾(李董平等,2016)。由此,社会支持和孤独感的序列中介作用不仅深入解释了中庸思维是如何抑制大学生网络成瘾的,更全面地揭示了其内部作用机制;而且从理论和实证的角度支持了以往研究关于认知特征通过人际和情绪因素影响网络成瘾的观点(牛更枫, 孙晓军, 周宗奎, 魏华, 2013),提示大学生网络成瘾的形成机制是十分复杂的。

4.3 启示、不足与展望

本研究发现高水平中庸思维有助于提高社会支持、降低孤独感,对网络成瘾具有一定的抑制作用,这为网络成瘾的干预工作提供了一些启发。首先,在中国文化背景下,可以考虑向大学生展示更多中庸相关的传统文化内容和故事,加强中庸思维训练、提高中庸思维水平,从而降低其网络成瘾风险。其次,尽管在某种程度上,思维方式反映了一种文化中人们较难改变的倾向,但是随着不同文化的交融与影响,人们的思维方式也在发生着变化(侯玉波, 朱滢, 2002)。因此,西方国家教育工作者也可以多了解中庸思维的内涵和意义,运用来自东方的智慧应对西方青年人网络成瘾问题。

需要说明的是,本研究仍存在一些不足。首先,本研究属于横断问卷研究,不能完全推断变量间的因果关系,社会称许性也可能对大学生的自我报告产生一定影响。未来研究可采取追踪设计和实验研究,更好地收集数据,进一步检验中庸思维影响网络成瘾的序列中介模型。其次,本研究的被试局限于中国大陆地区的一个城市,考虑到当今华人生活地域在经济和文化方面的巨大差异性,将该结果推广到其他地域时需要更加谨慎。未来研究可以扩大取样地区和取样规模,进一步探讨本研究建立的中介模型是否具有普遍性。最后,本研究只关注了中庸思维在中国文化背景中的作用,未考虑其他文化背景的影响。事实上,目前关于中庸思维积极作用的研究都是以生活在中国大陆、香港和台湾地区的华人为被试(吴佳辉, 林以正, 2005; 张军伟, 龙立荣, 2016; Chou et al., 2014),我们并不清楚中庸思维对生活在西方社会的华人有何影响。而以往研究表明,同样的个体特征在不同的国家对适应的影响可能是不同的。例如,羞怯敏感性与加拿大样本的同伴接纳负相关,与中国样本的同伴接纳正相关(Chen,Rubin, & Sun, 1992)。目前,每年都有大量的中国人到西方社会去学习、工作和定居,中庸思维对他们在西方文化中的适应是否同样具有积极作用呢?这类具有理论和现实意义的问题值得未来研究继续探讨。

5 结论

综上所述,本研究发现:(1)中庸思维与社会支持呈显著正相关,与孤独感、网络成瘾呈显著负相关;社会支持与孤独感、网络成瘾呈显著负相关;孤独感与网络成瘾呈显著正相关。(2)中庸思维不仅直接影响网络成瘾,而且存在三条间接路径,即中庸思维通过社会支持的单独中介作用影响网络成瘾;中庸思维通过孤独感的单独中介作用影响网络成瘾;中庸思维通过社会支持和孤独感的序列中介作用影响网络成瘾。