学习不良初中生学业成败的归因训练研究 *

2019-08-26李积鹏刘玉琳宋文翠

韩 含 李积鹏 刘玉琳 宋文翠

(1 山东师范大学心理学院,济南 250014) (2 天津职业技术师范大学学工部,天津 300222)(3 曲阜师范大学教育学院,曲阜 273165) (4 山东师范大学教育学部,济南 250014)

1 引言

学习不良(learning disabilities)又称学习障碍、学习困难等,是指智力正常,但在学习上缺乏通常的竞争能力,学习成绩明显落后的现象,主要表现为听、说、读、写、思考、数学计算与推理方面的落后和困难。学习不良个体可能存在知觉障碍、轻微脑功能失调、阅读障碍等(Caemmerer,Cawthon, & Bond, 2016)。学习不良个体不包括那些智力落后和有生理缺陷、心理异常者,他们一般身心健康、智力正常,但学习成绩低于智商期望标准,且远达不到教学大纲的最低要求。学习不良具有个体化特征,可能出现在一个或多个学科中,这类个体往往在学业上体验到强烈的自卑感和挫败感,影响其情绪和行为倾向,时常陷入抑郁、焦虑等负性情绪中(徐淑燕, 杨宪华, 2014)。学习不良的儿童与青少年目前已占有一定数量,是当前我国中小学教育面临的一个严峻问题,也是一个世界范围内的难题,严重影响了中小学生的健康成长(孟万金, 张冲, Wagner, 2016)。虽然部分学习不良者的症状会随年龄增长而有所缓解,但是某些技能缺陷和不良反应倾向会持续到成年以后,甚至伴随终生,进而可能引发品行障碍和反社会行为等问题。因此,对学习不良中小学生进行早期诊断和早期干预就显得尤为重要。

一些研究者探讨了学习不良产生的原因,其中学业成就动机不足是中学生学习不良的主要原因(刘东芝, 2014),而且,学习不良的学生往往存在不恰当的归因方式(李文雅, 娄兆文, 2018)。归因(attribution)是个体对自己或他人行为进行的解释与推论,会引起个体情绪和期望方面的心理变化,影响其行为动机,进而影响其行为;而新的行为结果又会引起新的归因,如此形成良性或恶性循环(韩仁生, 2010; Stiensmeier-Pelster &Heckhausen, 2018)。韦纳的归因理论认为,个体归因的内容是多种多样的,可以将知觉到的原因从原因源(内部/外部)、稳定性(稳定/不稳定)、可控性(可控/不可控)三个维度进行分析,三个维度两两组合可以构成8 类原因(韩仁生, 2003)。如果学习不良初学生将学业失败归因于内部的、稳定的、可控的原因(如能力不足),而将学业成功归因于外部的、不稳定的、不可控的原因(如运气好),将会导致他们认为自己无力改变现状,因而减少对未来成功的期待,引起消极的情绪体验,降低学习动机水平,造成恶性循环。相反,如果学习不良学生将学业成功归因于内部的、稳定、可控的原因,而将学业失败归因于外部的、不稳定、不可控的原因,就会增加个体对未来成功的期望,体验到自信等积极情感,提高自我价值感和自尊水平,进而提高学习动机。

归因训练能够改善个体不合理、不恰当的归因方式。归因训练是指通过一系列有目的活动程序,使参与训练的对象在明确自身的归因方式和存在问题的基础上,掌握某种归因技能,改变原有的不良归因倾向,形成训练者所期望的积极归因方式(韩仁生, 2010; 马慧霞, 张寒, 2013)。国内外研究表明,归因训练是可行的,也是有效的,可以改善参与者的身心健康状况,引起情绪和行为的积极变化(侯永梅等, 2016);与其他方法联合使用时,能显著提高心理疗法的效果(Hilt,2004)。早在1982 年,Wilson 等人就对学习成绩低于年级平均分的大学一年级学生进行归因训练(Wilson & Linville, 1982, 1985),结果发现,经过归因训练的大学生认为学业上的挫折是暂时的而不是长期的(不稳定的原因),而对照组大学生则认为学业的挫折是长期的,更倾向于责备自己的能力不足(内部的原因),而且,对学业成绩进行分析发现,与对照组相比,接受归因训练学生在二年级的学业成绩提高明显。还有研究者对学习困难高中生进行归因训练的个案研究表明,系统、有效的归因训练可以改善学习困难高中生不合理的归因方式,提高其成就动机水平,从而使受训练者能够更积极、主动地从事学习(刘东芝, 2014);已有研究表明,归因训练与其他方法结合使用时,可以帮助学习不良学生提升学习效率,改善不合理的归因方式。Tollefson, Tracy,Johnsen, Farmer 和Buenning(1984)对学习不良青少年进行目标设定策略和努力归因训练,结果发现,通过干预训练,学习不良青少年学会了设定合理的目标,更倾向于将事件的成功结果归因于个人付出的努力;Chan(1996)对七年级阅读障碍学生进行的研究表明,阅读策略教学与归因训练相结合,能够使他们更多地将阅读的成功归因于有效策略的使用,减少将失败归因于能力不足的可能性,并降低其习得无助感水平;而且,通过不同归因训练模式能够提高高一学生学习的自我效能感(胡义秋, 詹林, 2011),提升学生的乐观程度,减少学生目前和未来的学习困难(Alizade,Kord Noghabi, & Nazari, 2013);对抑郁倾向高中生系统地进行归因训练,可以改善其不合理的归因方式,并降低其抑郁水平(韩含, 李寿欣, 王慧萍, 2017)。

近年来,学习不良学生越来越引起大家关注,成为社会发展中需要面对的一个问题,针对学习不良学生进行系统的归因训练,理论上有助于进一步揭示学习不良学生的形成机制及其归因特点,在实践上,一方面有助于学习不良学生认识到在归因方式方面存在的不足,掌握对学习成败进行合理的归因,另一方面可以为教育工作者针对学习不良学生开展系统的、有针对性的干预训练,以促进其身心的健康发展并改善其学习,提供依据。初中阶段是学生生理和心理均发生较大变化的时期,改变学习不良初中学生的消极归因方式有助于进一步改变其学习不良的状态,然而,尚未见针对学习不良初中生进行系统归因训练的文献。本研究以归因理论为依据,选取学习不良初中生为训练对象,结合中国初中学生特点,探讨如何通过系统的归因训练改变其不合理的归因方式,从而为改变其学习不良的处境提供指导。

2 方法

2.1 被试

被试来自济南市某中学初二年级(共10 个班,每班约60 人,年龄范围为14-15 岁)。参照以往研究(雷雳, 1997),对学习不良初中生的选择依据为:(1)最近一次期末考试成绩,在班里排名后10%的同学;(2)对筛选出的被试及其班主任、同班同学等进行访谈,排除造成学习不良的偶然因素(如缺考、身体因素);(3)排除智力落后(IQ<70)和智力超常(IQ>130)者,并保证所有被试均没有明显的躯体或精神疾病。根据以上标准,共选取60 名学习不良初中生,并将其随机分为实验组和对照组,每组各30 名(男生19 人,女生11 人)。

2.2 研究工具

采用国内修订的《中小学生学业成败归因量表》(孙煜明, 1999),包含“成功”和“失败”两个分量表,分别呈现考试成功与失败的假设情境。两个分量表均由原因归因、期望变化、情感反应三部分组成。采用5 点计分,分数越高,表示反应的程度愈高。量表的再测信度为0.832。

2.3 研究程序

第一阶段:筛选被试并进行前测

根据上文提到的标准,筛选60 名学习不良初中生作为被试,并随机分为实验组和对照组两组。采用《中小学生学业成败归因量表》对两组被试进行测试,其中“成功”和“失败”分量表施测间隔一周。为平衡顺序效应,各组均有一半被试先完成“成功”分量表,后完成“失败”分量表,另一半被试施测顺序相反。

第二阶段:实验干预—归因训练

根据归因理论,参照以往的归因训练模式和归因训练的方法(Anderson, 1991; 韩仁生, 2010;Weiner, 2012),根据初中生的年龄特点、心理特征,设计系统的归因训练内容。实验组被试接受为期10 周的归因训练,每周1 次,每次45 分钟;对照组被试进行与实验组同等次数和时间、与实验内容无关的知识复习。归因训练内容依次包括以下10 个活动单元:“欢迎来到成长训练营”、“原因决定结果”、“从挫折中走出来”、“我也很棒”、“聪明学习”、“只要努力,就能成功”、“我要学”、“我看成败”、“努力创造奇迹”和“我的未来之路”。

(1)活动单元1、2:在建立良好干预氛围的基础上,引导学生认识结果的产生都有对应的原因,并通过实例来分析几种归因方式对个体学习和生活的重要影响,让学生认识到合理归因及个人努力的重要性。

(2)活动单元3、4:通过讨论、角色排演和情景模拟等,让参与训练的学生认识到失败后作努力归因的重要性,并引导外部归因,帮助他们正确认识自我。同时在游戏过程中进行言语强化,增加坚持性,提高自信心,从而强化努力归因。

(3)活动单元5、6:通过优势小组、哲理故事和名人成长经历讲解,引导被试认识到学习方法和策略对学习、生活成功的重要性,激发他们的积极思维,使其明白每个人都是有潜能的,只要努力就会成功,并进一步强化失败后作努力归因的重要性。

(4)活动单元7、8:请同学讲述自己曾经取得成功或失败的事件,并且组织观看名人影像资料,对其中成功或失败的现象进行讨论分析,从归因清单中找出原因,再通过分享讨论,修正原有不合理归因,建立合理归因,书写归因日记。

(5)活动单元9、10:结束阶段,目的在于强化学习不良初中生在一系列归因训练中形成的新的归因方式,鼓励成员主动分享活动中的经验与感受,并根据成败标准,对归因合理的同学给予强化巩固,对归因不合理的同学加以引导,最后总结整个归因训练的过程与收获。

第三阶段:进行后测

归因训练结束后,对两组被试再次进行《中小学生学业成败归因量表》的测量,测量过程与前测一致。

2.4 数据处理

采用SPSS 21.0 对数据进行录入、整理、分析。

3 结果

3.1 归因训练前后实验组与对照组考试成败原因归因的比较

两组被试在归因训练前后的测量结果如表1所示,在前测中,无论在成功还是失败情境下,实验组与对照组均无显著差异(p>0.05);通过归因训练后,在成功情境下,实验组在持续努力方面的归因倾向显著高于对照组(p<0.05),在运气(p<0.01)、他人帮助(p<0.001)上的归因倾向显著低于对照组;失败情境下,实验组在临时努力(p<0.001)、持续努力(p<0.001)上的归因倾向显著高于对照组,在运气上的归因倾向显著低于对照组(p<0.01)。这表明,通过归因训练,实验组被试无论成功还是失败更倾向于归因于持续努力等内部、可控因素,减少了运气和他人帮助等外部、不稳定、不可控等因素,这种归因倾向的变化总体上符合我们训练的预期目标。

表 1 归因训练前后实验组与对照组考试成败原因归因的比较

3.2 归因训练前后实验组与对照组对考试成败结果期望的比较

不同情境下,归因训练前后实验组和控制组期望变化的结果见表2。在前测中,无论在成功还是失败情境下,两组被试在“能否改变”和“是否愿意努力”两项上均无显著差异(p>0.05);归因训练后,在成功和失败情境中,实验组和对照组被试“能否改变”和“是否愿意努力”两项均出现差异,与对照组相比,实验组被试更多地认为结果是可以被改变的(p1<0.01,p2<0.001),并更愿意为此付出更多努力(p1<0.05,p2<0.001)。

表 2 归因训练前后实验组与对照组对考试成败结果期望的比较

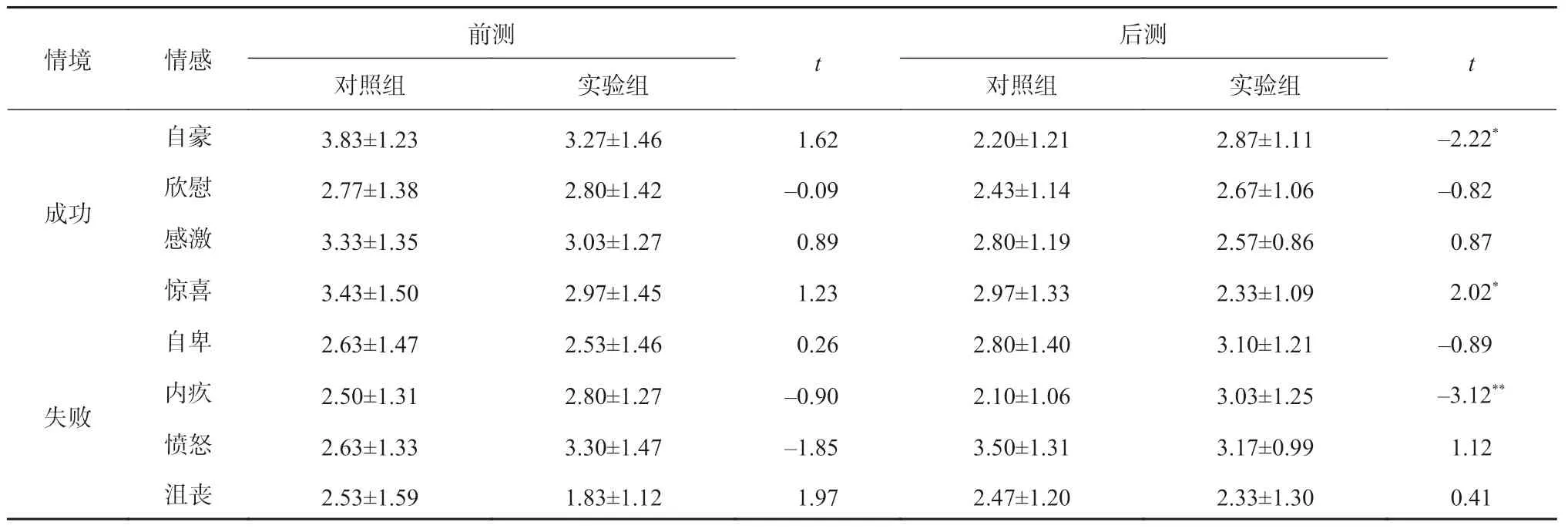

3.3 归因训练前后实验组与对照组情感反应的比较

归因训练前后实验组与对照组情感反应的变化如表3 所示,在前测中,两组被试并无显著差异;归因训练之后,在成功情境中,实验组被试的自豪感显著高于对照组(p<0.05),惊喜感显著低于对照组(p<0.05);在失败情境中,实验组被试的内疚感明显高于对照组(p<0.01)。

4 讨论

本研究通过一系列归因训练,探讨是否可以有效改变学习不良初中生的不合理归因方式。按照学习不良标准筛选出60 名初中生,并将他们随机分为实验组和对照组,随后对实验组学生进行10 次系统的归因训练,作为控制的对照组学生进行同样时间的知识复习,分析两组被试归因训练前后在《中小学生学业成败归因量表》各个项目上的得分,结果表明,与对照组相比,实验组在归因方式、结果期望和情感反应上均发生了改变,具体表现在以下方面。

4.1 进行系统归因训练能有效促使学习不良初中生的归因方式发生积极变化

通过归因训练,实验组被试在成功情境下做持续努力等内部、稳定性归因的倾向显著提高,运气、他人帮助等外部、不稳定性归因的倾向显著下降;在失败情境下做持久努力等内部、稳定、可控性归因的倾向显著提高,运气等外部、不稳定、不可控性归因的倾向显著下降。这表明,通过归因训练,实验组学生的归因方式已经从成功外归因、失败内归因转化为成功内归因、失败外归因,这种归因方式的转变符合归因训练的预期目标。发生这种变化的原因主要有以下两方面。

表 3 归因训练前后实验组与对照组情感反应的比较

首先,归因训练可以促进学习不良初中生正确认识归因方式。研究表明,学习不良初中生有着不恰当的归因方式(邹敏, 韩仁生, 2008)。学习不良学生往往认为学业失败是自己能力不足等内部的、稳定的原因导致的,是无法改变的(陈秋平, 2016),而成功只是偶然出现的(刘东芝,2014; 李文雅, 娄兆文, 2018)。这种消极的归因方式往往在个体还没有觉察时,就已经自动加工了(韩含等, 2017)。在归因训练过程中,研究者首先向参与者介绍归因理论的基本内容和原理,引导他们理解消极的归因方式对自身潜能发挥的限制,明确什么是合理的归因,什么是不合理的归因,并通过小组讨论、归因清单、归因日记等活动,指导学生分析自己不合理的归因方式,建立并加深对正确归因的认识。对学业成败树立正确的归因方式认识是对学习不良学生不合理归因方式进行干预的前提。

其次,系统的归因训练能够有效地改善学习不良初中生不恰当的归因方式。归因训练在营造良好的干预氛围基础上,使参与训练的学习不良初中生积极接纳外界信息,获得更多的支持和鼓励,有足够的安全感进行自我表露,并愿意与其他成员分享自己在面对成败事件时合理和不合理的归因方式,有助于改善其不合理的归因方式(胡艳, 2018)。针对学习不良学生存在的不恰当归因方式,我们采取多种归因训练方法,如观察学习,角色扮演,强化矫正等,促使学习不良学生从原来对学业成败的不合理归因方式中走出来,努力树立学业成败是个人努力等内归因,而非运气和他人帮助等外归因这样合理的归因方式,并给予强化巩固。

4.2 归因训练后,学习不良初中生结果期望的变化

本研究结果表明,通过归因训练,学习不良初中生更加相信“失败的结果是可以改变的”、更愿意“为提高成绩而付出努力”。这种期望水平的变化与其归因倾向的改变是相对应的,即归因训练有效改变了学习不良初中生的消极归因方式,而这种改变带来了相应期望的变化,与以往研究结果一致(冯菲菲, 韩仁生, 2012)。原因主要有以下两方面。

第一,合理归因对个体后继行为具有动力作用,而这种动力作用主要通过期望变化和情绪反应体现出来(Stiensmeier-Pelster & Heckhausen,2018)。期望变化是和稳定性维度联系在一起的,稳定性归因会影响个体后续的成败期望,即一次行为结果后,期望改变受知觉到的原因的稳定性影响(韩仁生, 2003)。将失败归因于能力差、任务难等稳定性因素时,个体将降低对未来成功的期望并失去信心;反之,如果将失败归因于不稳定性因素,会增强个体对今后成功的期望。学习不良学生如果把考试失败的结果归因于稳定性原因,就会对现有结果的改变期望不高;如果归因于不稳定性原因,则对改变当下结果抱有较高期望。在本次归因训练过程中,通过“优势小组”、“哲理故事”和“名人成长经历讲解”等活动,引导实验组学生认识并与他人分享面对成败事件时合理和不合理的归因方式,并且,相互沟通学习方法和策略,激发他们学习的积极性,使其认识到每个人都是有潜能的,只要努力就会成功。接受训练的学习不良学生通过一系列活动,强化并形成积极合理的归因方式,增强获得成功的自信心,打破消极归因方式的恶性循环,提高了对未来取得成功的期望。

第二,事件成功的体验会提高学生对未来成就事件的期望水平。成功的结果不仅使学习不良初中生对自己的努力和能力产生积极的认识,也更多地产生了自豪等积极情绪,这会对他们的期望水平产生积极的影响(邹敏, 2006)。在归因训练过程中,要求学习不良初中生完成中等难度的题目,目的在于让他们比较轻松地完成一定的学业任务,体验获得成功的积极情绪,增强对未来取得成功的自信心,进而提高期望水平。

4.3 归因训练后,学习不良初中生情绪反应的变化

本研究还发现,通过归因训练,实验组学生在成功情境下的自豪感显著提高,惊喜感显著下降;在失败情境下的内疚感显著上升,愤怒感显著下降,这一结果符合我们的预期。分析其原因,可能有以下两方面:第一,已有研究表明,学习不良学生在学业情绪上与普通学生有差异,他们比普通学生有更少的积极情绪,更多的消极情绪(Chen, Wu, & Wei, 2017),如厌倦、失望、焦虑、气愤、抑郁等(董妍, 俞国良, 周霞,2013),这与他们在经历负性事件时,消极的归因方式有关。不合理的归因方式对消极情绪的诱发起到了重要作用。归因方式中不同的原因源维度对应不同的情感反应,如原因的内外部维度与指向自我的情感反应有关,将成功的结果归因于内部原因会产生自豪感等积极情绪,将失败的原因归于内部原因则会产生自卑感等消极情绪(韩含等, 2017)。在归因训练过程中,改善了学习不良初中生不合理的归因方式,他们在面对成败结果时,能够更倾向于做成功的内归因和失败的外归因。因而,他们较少产生愤怒等消极的情绪,更多产生自豪等积极的情绪。通过改善不合理归因方式,打破消极归因和负性情绪之间的恶性循环,从而提升学习不良初中生的情绪水平。

第二,已有研究表明,具有消极归因方式的学习不良个体在经历负性事件时更容产生消极情绪(陈世英, 2011)。负性事件本身带来的无助、沮丧等消极情感也会进一步降低个体努力的动机,导致随后连续的失败,进而引起消极归因、负性情绪和负性事件之间的恶性循环(罗紫薇,2017),而归因训练可以有效地控制外界信息并带来情绪和行为的变化(韩含等, 2017)。在归因训练过程中,我们通过引导实验组学生在小组中讲述自己曾经取得成功或失败的事件,并且组织观看名人影像资料,对其中成功或失败的现象进行讨论分析,学习张海迪、达芬奇等名人面对成功和挫折时的态度,引导参与训练的学生学会在成功和失败情境下,调节、控制自己的情绪,保持良好的情绪状态。此外,温馨、融洽的氛围和轻松、愉悦的训练环境,也有利于他们在分享自已以往成功的经历时,体会到自豪感和自信心,给予自己积极的自我评价。在训练后期,要求参与者完成中等难度的题目,目的在于让他们比较轻松地完成一定的学业任务,体验获得成功的积极情绪,增强对未来取得成功的自信心和期待;也为其积极归因方式的运用提供机会,让参与训练的学生在实际情景中进行自我鼓励和自我肯定。此外,通过在活动过程中有针对性的引导和鼓励,以及对合理归因的强化、对不合理归因的及时引导,进一步巩固训练效果。

5 结论

本研究条件得出如下结论:归因训练可以促使学习不良初中生的归因方式向积极方向转化,提高学习不良初中生对未来学习成功的期望,引起其情感反应的积极变化。