东京审判对南京暴行的审理模式与历史记忆*

2019-08-26徐持

徐 持

一、问题的提出

南京大屠杀(Nanjing Massacre)是第二次世界大战中侵华日军制造的泯灭人性的针对战俘与平民的大屠杀,也被称为“南京暴行”(the Rape of Nanjing)。战后,远东国际军事法庭(IMTFE),即通常所称的“东京审判”,对实施这一战争暴行的日本政治和军事领导人进行了国际刑事审判。这场审判意图通过设立先例来阐明战争的犯罪属性,同时传递出今后发动战争将被置于刑事起诉之下的决心。但是,无论这场审判本身,还是其对南京暴行的审理,都在中国和日本引发了旷日持久的争议,而在西方学术界则形成了研究上的“黑洞”。[注]与纽伦堡审判研究的广度和深度相比,东京审判自结束后,只有少数学者发表了有限的论著,“东京法庭这一很重要的国际法庭很少被研究”,是“二十世纪历史上一个真正的黑洞”,这种状况自上世纪90年代起才开始得到改观。参见[法]艾迪安·若代尔著,杨亚平译、程兆奇注《东京审判:被忘却的纽伦堡》,上海交通大学出版社2013年版,第7页。

美国学者理查德·迈尼尔1971年出版的《胜利者的正义》,是西方世界关于东京审判著名的英文著作之一,这本书的副标题是“东京战争罪审判”[注]Richard Minear, Victors Justice: The Tokyo War Crimes Trial, Princeton: Princeton UP, 1971.,但这本书并没有对战争罪本身进行深入探讨,而是借以暗指对美国出兵越南的不满。这种情况在西方学术界并不罕见。美国学者迈克尔·沃尔泽1977年出版的《正义与非正义战争》一书认为,美国对日政体改造政策的最大问题是没有将日本军国主义视为与纳粹同一等级的罪恶,其立论的基础是“日军不如纳粹邪恶”,低估了日本军国主义的侵略规模及其在战争中的暴行。或许正因为如此,经过东京大学教授藤冈信胜等人的传播,迈尼尔和沃尔泽的诸多论点竟被移花接木,被歪曲为对日本军国主义及“大东亚战争”的肯定。美国历史学家约翰·道尔在其普利策获奖作品《拥抱战败》一书中,将东京审判评价为“只是纽伦堡审判暧昧的倒影”,他认为“A级战犯的审判确实代表着重大的发展”,但“像纽伦堡审判一样”,东京审判“集法律、政治和作秀于一身”,“司法正义的理想和胜利者的制裁之间的矛盾,为日本战后新的民族主义的抬头提供了温床”。[注][美]约翰·W·道尔著,胡博译:《拥抱战败》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第425—430页。

尽管纽伦堡审判和东京审判具有可比性,但其间存在的重大差异不容抹杀。纽伦堡审判的判决结果及其对德国战犯罪责的阐述被历届德国政府积极正视、明确承认,表示反省并积极采取行动,以防止历史悲剧重演。1970年,时任德国总理勃兰特访问波兰时,在华沙犹太人受害者纪念碑前下跪,表明德国政府和人民对惨遭屠杀的犹太人受害者真诚的悔罪。德国主动对漏网的纳粹战犯进行追捕和审判,还专门立法,长期向受害者进行大规模的战争赔偿。[注]参见宋志勇《纽伦堡审判与东京审判之比较》,《东北亚论坛》2015年第2期。德国政府非常注重对德国人民正向的认知教化和观念养成,对历史记忆始终保持着明确、真诚和积极的态度,用一套完整的政治、法律和观念,以及行动体系确保正确的二战史观成为德意志民族的集体记忆。

相反,在日本国内,否定东京审判、否定侵略战争却长期占据其二战叙事主流。日本右翼长期以来一直以亚洲“解放者”自居,从不反省自身的侵略行为和战争罪责,甚至捏造所谓“东京审判史观”,虚构历史事实,长期对日本人民进行洗脑,而中间派态度淡漠,持反省态度和积极史观的左派则人数极少,势单力薄。东京审判结束后不久,在押战犯陆续被释放,许多罪行累累的战犯重登政治舞台,甚至成为日本政党领袖和政府首脑。日本一些政要前赴后继,不断参拜供奉着甲级战犯的靖国神社,而在南京、巴丹却从未见过他们的身影。日本右翼还不断推动“修宪”,试图突破战后体系,保有军事力量。日本政府竭力回避和消极对待战争赔偿,特别是“慰安妇”赔偿、生化武器受害者赔偿、二战劳工赔偿等,司法机构则积极配合,以“过时效”“国家无答责”等借口推卸责任。[注]参见宋志勇《纽伦堡审判与东京审判之比较》,《东北亚论坛》2015年第2期。对此,新加坡前总理李光耀曾指出:“不幸的是,日本人与德国人不同,他们对自己在二次大战中所犯下的残忍行为和造成的可怕灾难,既不坦率面对,也无诚实可言”。[注]Tanaka, Japans Nachkriegsverantwortung, p411.转引自[德]曼弗雷德·基特尔著,吕澍、王维江译:《纽伦堡和东京审判之后:1945—1968年日本与西德的“历史清算”》,上海交通大学出版社2014年版,第2页。可见日本从未有过一套完整的、自上而下的集体自省文化和罪责承担机制,其对侵略战争的历史记忆和对东京审判的态度也只能是扭曲的。

抗战胜利后,《纽约时报》的一篇评论写道:“中国人的口号可能有50条。但他们实际上只需要一条就够了,那就是‘牢记南京’。1937年12月,日本人在南京树立了一个征服的模式,他们随后都是切实按照这个模式形式行事的。南京暴行之后,人们对日军随后的任何暴行不再感到惊讶。”[注]《牢记南京》,《纽约时报》1945年8月27日,杨夏鸣、张生编:《国际检察局文书·美国报刊报道》,张宪文主编《南京大屠杀史料集》第29册,江苏人民出版社2007年版,第566页。南京大屠杀是二战期间日军暴行的典型代表,中国人痛感日军在战时对平民及战俘施暴与侮辱之深切,但又认为东京审判关于南京暴行的判决有许多令人困惑之处。如关于南京暴行的屠杀人数问题,判决书第八章“普通战争罪”中的“南京暴行事件”称“在南京及周围地区被杀害的平民和战俘总数在日本占领后的前六周时间内就超过了20万”[注]张效林节译,向隆万、徐小冰等补校译:《远东国际军事法庭判决书》,上海交通大学出版社2015年版,第468页。,而第十章中“松井石根的判决”称“10万以上的平民被屠杀”,“广田弘毅”的判决则称“每天都进行着成千的杀人”。[注]张效林节译,向隆万、徐小冰等补校译:《远东国际军事法庭判决书》,第597-605页。由于证据原因,法庭对日军在南京屠杀人数的认定不仅前后不一,且与后来的南京审判认定的“被害总数达30万人以上”也有差距。[注]朱天乐、朱成山:《南京大屠杀法定证据链构成及其价值与作用》,《日本侵华南京大屠杀研究》2018年第1期。又如松井石根虽被法庭判决符合第55项诉因指控的“怠于防止违法战争”的“不作为”而构成战争罪,最终被处以绞刑,但同时被判不构成第27项诉因指控的“对华实行侵略战争”的反和平罪,法庭的理由是“检方的义务是必须提出证据证明松井指导其战争罪行的性质,但是检方并没有这样做”[注]张效林节译,向隆万、徐小冰等补校译:《远东国际军事法庭判决书》,第605页。。再如除了屠杀放下武器的中国军人和平民之外,许多证人和书证还指向日军对中国妇女的性暴力,法庭也认定:“在南京被占领后的第一个月,就有大约20000例强奸发生”[注]张效林节译,向隆万、徐小冰等补校译:《远东国际军事法庭判决书》,第467页。。但关于“慰安妇”问题,典型的看法是东京法庭未对战争中的“慰安妇”问题进行任何调查和审理。事实上,东京审判虽然算不上审判了“慰安妇”制度,但大多数检察官认为这些强制的性奴役属于战争罪行,有3个国家的检察官提出共计7份证据,判决书中也有所提及,可以将其评价为惩处战时性暴力犯罪的绪端。

以上种种,令许多不了解战犯审判历史的中国人至今坚信正义仍未得到伸张,而正义必须得到伸张。加拿大学者卜正民注意到这种现象对中国民众情绪的影响:“一种观点影响着这种失望情绪,即在伸张正义的方面,纽伦堡法庭做到了东京法庭所没能做到的。”[注][加]卜正民著,赵玉蕙译:《对东京审判不同方式的书写》,《解放日报》2017年2月25日,第6版。

事实上,东京审判的判决在日本的确未能如纽伦堡判决在德国那样被普遍接受。在1955年进行的关于东京审判的民意调查中,有60%的人表示不赞同同盟国的法庭。这与审判初始时的状况完全不同,那时大多数日本人对审判他们国家的政治领导人表示理解。[注][德]曼弗雷德·基特尔著,吕澍、王维江译:《纽伦堡和东京审判之后:1945—1968年日本与西德的“历史清算”》,第61页。日本“虚构派”[注]日本学界对南京大屠杀问题总体上有虚构派、中间派和肯定派之分,但虚构派已经明显占据了上风。的观点滥觞于东京审判的法庭之内,从管辖权问题、法庭合法性问题、罪刑法定问题、共同谋议问题、天皇的战争责任问题等几个重要争点[注]参见程兆奇《从〈东京审判〉到东京审判》,《史林》2007年第5期。几乎都可以在东京法庭的庭辩中找到源头,正如中国学者程兆奇所指出的:“法理是一问题,后遗症更大的则是证据问题……日本右翼在日军所有暴行中之所以集矢于南京大屠杀,东京审判的所谓证据‘不实’是一个远因。”[注]程兆奇:《南京大屠杀研究——日本虚构派批判》,上海交通大学出版社2017年版,第283页。对暴行的审判模式及国际法的理解不同,使得这些质疑之声渐渐不再仅局限于南京暴行本身,日本右翼更将矛头指向东京审判的判决。

上述质疑触及到东京审判的若干核心法律问题,即如何理解及回应战争中的大规模屠杀和暴力行为——东京法庭采取了怎样的审判模式,适用何种罪名,对被告人采取哪些归责理论以及采纳什么样的证据予以证明。同样重要的是,站在战争与和平法的发展史上看,这对南京大屠杀国际审判历史记忆的形成及当代传播是否产生了影响,又怎样塑造着今天的国际法?

二、东京审判对南京暴行的审理模式

《远东国际军事法庭宪章》(以下称《东京宪章》)和《纽伦堡宪章》一样,规定东京法庭管辖“反和平罪”(Crimes against Peace)、“普通战争罪”(Conventional War Crimes)和“反人道罪”(Crimes against Humanity)三类罪名,以此向日本战时国家政治军事领导人进行个人刑事追责。

1946年4月29日,国际检察局(International Prosecution Section,IPS)正式向东京法庭提交起诉书。起诉书的结构很复杂,指控的起止时间为《巴黎非战公约》签署的1928年1月至1945年9月。[注][日]日暮吉延著,翟新、彭一帆译:《东京审判的国际关系——国际政治中的权力和规范》,上海交通大学出版社2016年版,第244页。引人注目的是,起诉的罪名与《东京宪章》的规定并不完全一致,检方列举了55项诉因,指控28名被告触犯了如下三组战争罪行:

第一组为反和平罪。指控被告人发动侵略战争和违反条约的战争。第1—5项诉因针对共谋;第6—17项诉因针对日本对不同国家进行战争计划与准备;第18—26项诉因针对日本对特定国家发动战争;第27—36项诉因针对日本对特定国家实施侵略战争。

第二组为杀人罪。第37—38项诉因是指控被告人1940年6月1日至1941年12月8日,以非法攻击实施非法杀人的共谋;第39—43项诉因为“珍珠港事件”当天日军对包括珍珠港在内的太平洋地区的同盟国军队发动军事进攻;第44项诉因为九一八事变爆发至日本投降的14年间,被告共谋屠杀各国战俘;第45—50项诉因针对南京大屠杀等虐杀事件;第51和52项诉因与苏联相关。

第三组为普通战争罪及反人道罪。第53项诉因针对违反交战法的共谋;第54项诉因针对实施违反交战法的罪行;第55项诉因则针对没有阻止部下犯罪行为的不作为责任。

南京暴行在东京审判的起诉书中被置于特殊的地位,即第45项诉因:

被告荒木贞夫、桥本欣五郎、畑俊六、平沼骐一郎、广田弘毅、板垣征四郎、贺屋兴宣、木户幸一、松井石根、武藤章、铃木贞一和梅津美治郎在1937年12月12日及之后,通过非法命令,违背诉因2所提及的条约款项,致使和允许日本军队攻击南京城。同时违反国际法屠杀城内居民,非法地杀害和谋杀了数万中国平民和非武装士兵,他们的名字和具体人数至今未明。[注]《起诉书》,中国国家图书馆东京审判数据库, http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/djsp/pdfplayer.id=E2D98C9C0E104E2D856777332B7BD63C&type=pdfinfo&module=theTrialRecord.

之所以南京暴行在东京审判起诉书中被置于特殊的地位,一是因为这项诉因被置于“杀人罪”项下提出,而非“普通战争罪和反人道罪”之下,二是该项诉因指控的犯罪事实全部来自南京暴行,但被告人的罪责根据却各有不同,而起诉书对此并未分别详述。

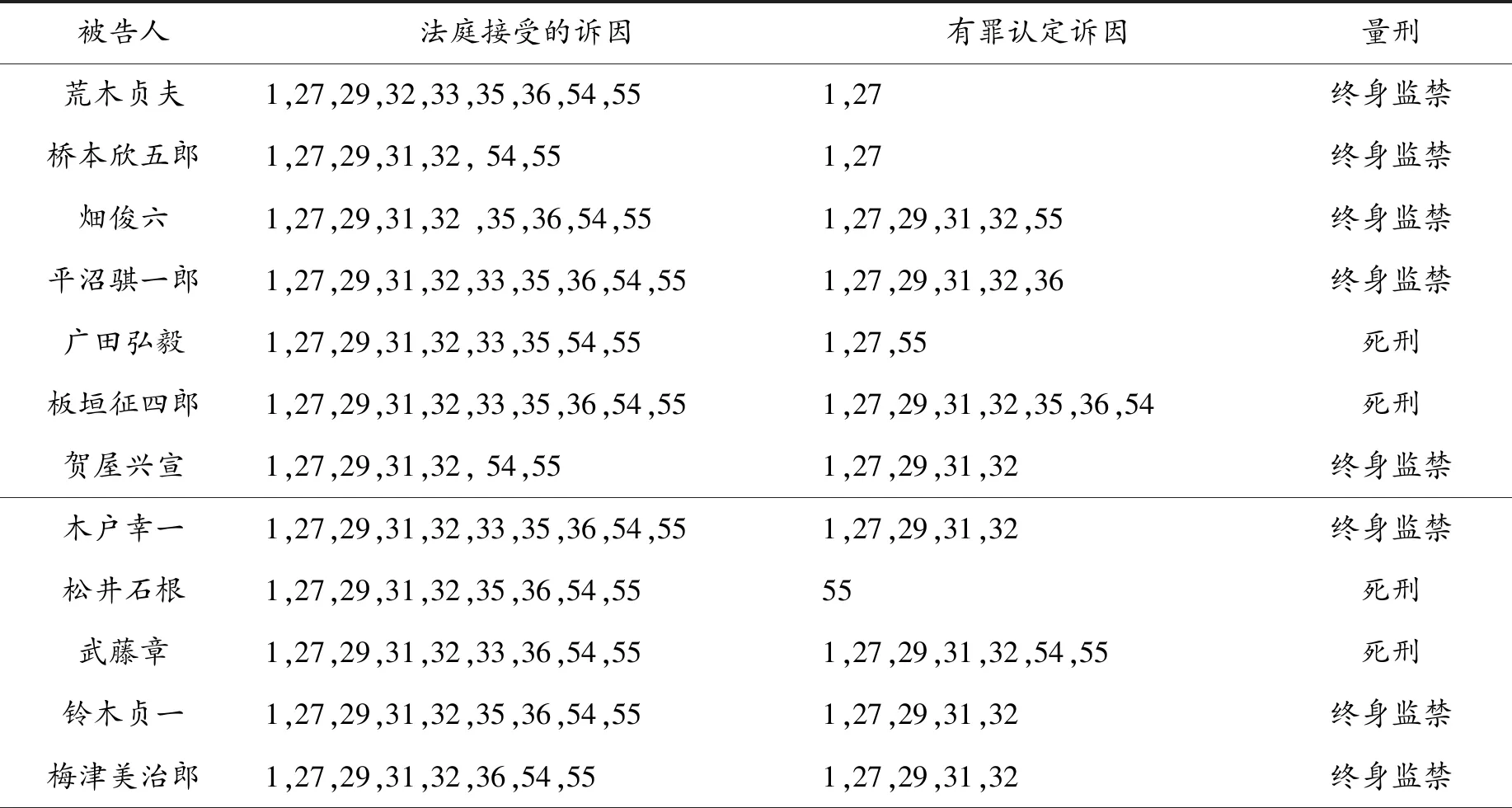

法庭经过审理,认为检方提出的诉因缺乏平衡并且大量重复,故对其中大部分诉因进行了合并,最后仅保留第1项、第27项、第29项、第31—33项、第35—36项、第54—55项等10项诉因,而杀人罪这一指控则根本未被法庭采纳,被全部驳回。指控日军犯下南京暴行的第45项诉因在“杀人罪”项下,但最终并未得到保留。因此从法庭的判决结果来看,并没有被告人因为第45项诉因被定罪,这让很多中国人感到南京大屠杀的受害者受到了轻视,甚至在中国存在一种误解,即东京审判未能就南京暴行而追究日本领导人的责任。事实上,被指控对南京暴行负有罪责的12名被告人并未因此逃脱法庭的追究。详见下表。

东京审判中南京暴行被告诉因及量刑一览表

资料来源:根据程兆奇等编著:《东京审判研究手册》,上海交通大学出版社2013年版;[日]日暮吉延著,翟新、彭一帆译:《东京审判的国际关系——国际政治中的权力和规范》,上海交通大学出版社2016年版整理编列。

之所以出现这样看似“错位”的结果,与东京法庭战罪审判的审理模式密切相关。东京法庭战罪审判政策、相应的罪名型构和法律责任认定方式,决定了东京审判对战争罪行的理解是划时代的,其审理模式是前所未有的。南京暴行在东京审判中有着特殊而重要的体系性位置,但也不可避免留下了一些法律认知的模糊地带。

首先,东京审判处在战争法从限制战争暴力的单轨到尝试同时遏制战争发动之双轨发展的历史进程中。人们在两次世界大战中看到的是“难以言状的绝望和痛苦”,是“死亡阴影下扭动的面孔”。[注][美]惠特曼著,赖骏楠译:《战争之谕:胜利之法与现代战争形态的形成》,中国政法大学出版社2015年版,第75页。在这一点上,远东国际军事法庭与纽伦堡国际军事法庭的视角一致,即轴心国挑起战争,犯下累累罪行,“本质上是一种邪恶的东西”。战后国际军事法庭审判战犯的目的就是用最严厉的法律手段惩治战争罪行,避免其再次发生。因此,法庭除了主张通过审判惩罚在战争中犯下暴行的战犯,还力求通过“反和平罪”惩罚侵略战争的发动者,从而遏制战争的再度发生,形成了既将战争中的暴行又将发动侵略战争本身都视为犯罪的“双轨”战争法规。

东京审判国际检察局首席检察官季南在开庭陈词中充满激情地陈述道:“从此往后,战争必将是全面战争。战争将不再受领土限制。受害者会是年轻人和老人,不论是武装人员或是非武装人员。无论是大都市还是最偏远的小村庄……未来战争将威胁到的不仅是文明的延续,而且是任何生物的生存。人类一直渴望的和平问题现在到了一个重要的十字路口。我们的问题实际上是:活着还是死去。”[注]《庭审记录》,中国国家图书馆东京审判数据库,http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/djsp/pdfplayer.id=E2D98C9C0E104E2D856777332B7BD63C&type=pdfinfo&module=theTrialRecord.从东京审判政策的确立过程中可以清楚地看到,战争中的残虐行为是引发各国领导人和大众舆论同仇敌忾,决心对侵略者进行国际刑事审判的最重要原因,但反和平罪由于旨在将发动侵略战争犯罪化,所以仍是审判的核心和焦点。

从东京审判的判决来看,有7名被告人被判处死刑。[注]这7名被判处死刑的被告人分别为:土肥原贤二、广田弘毅、板垣征四郎、木村兵太郎、松井石根、武藤章、东条英机。虽然反和平罪被公认为东京审判的核心,但反和平罪却并不是这7名被告人罹获极刑的原因。在全体被告人中,仅以反和平罪被起诉并判定有罪者没有人被判处死刑。相反,因战争罪被起诉并被法庭认定有罪的被告人全被判处了死刑。其中松井石根和广田弘毅两人的定罪理由正是他们在制止南京大屠杀一事上的明显失职,这也是松井石根唯一的一条有罪诉因,他也因此上了绞刑台。同样的量刑逻辑也存在于纽伦堡法庭,说明两个法庭都认为战争暴行相对于反和平罪更值得科处最严厉的刑罚。因此,南京暴行作为战争罪,在东京审判占有极大的分量。事实上,东京审判揭露出最令人痛心的暴行正是日本军队对平民和俘虏的残虐杀戮。在审判的法律依据之一——《波茨坦公告》中,同盟国对日本虐待俘虏的愤怒跃然纸上。纳粹骇人听闻的暴行举世震惊,但“大多数美国人、英国人和澳大利亚人仍然相信,他们在亚洲的敌人,甚至要比德国人更为可憎”。[注][美]约翰·W·道尔著,胡博译:《拥抱战败》,第430页。审判过程中形成的统计数据,更强化了这一印象。据估计,被德国和意大利俘虏的英美军人,在囚禁期间死亡率为4%,而日本俘获的美国和英联邦军人的死亡率则达到约27%。[注][美]约翰·W·道尔著,胡博译:《拥抱战败》,第430页。

其次,罪名设置的内在逻辑决定了东京法庭对南京暴行战争罪的认定。法庭对战犯战争责任的追究遵循着内在的价值逻辑,审判的最高追求是“通过法治实现和平”。因此,对反和平罪及其共谋的审理便成为东京审判的中心。所有28名战犯必须被指控犯有反和平罪这一A类罪行,才能走上东京法庭接受审判。其结果就是确立了以侵略战争犯罪化的反和平罪为逻辑起点,再延伸至追究战争中的违法暴行与反人道行为的战争罪及反人道罪的罪名型构。

而检方出人意料地提出杀人罪的指控反映了盟军将自己的行为看作正义战争的自然主义思想。其控告杀人罪的原因主要是:第一,战争不可避免地涉及到杀戮和破坏,如果战争从国际法的角度看是非法的,而战时杀戮军人和平民是故意的,则这样的故意杀人就是谋杀。东京法庭检方列举的依据是《巴黎非战公约》对战争的禁止、《海牙第三公约》中对敌对状态开始前必须进行宣战的要求,以及《陆战法规和惯例章程》(又称《海牙第四公约》)第23条中对危险杀戮的禁止,并认为一旦违反了以上条款,那么任何对非法战争中杀戮的抗辩包括紧急避险、正当防卫都不能成立。[注]《起诉书》,中国国家图书馆东京审判数据库,http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/djsp/pdfplayer.id=E2D98C9C0E104E2D856777332B7BD63C&type=pdfinfo&module=theTrialRecord.第二,指控谋杀意味着消除“法不溯及既往和胜利者正义的可能疑问”,因为谋杀在所有文明国家的法律传统中都是自然犯。问题在于,谋杀是否能够找到上升为国际罪行的国际法因素。检察官认为先诉诸国内法关于谋杀罪的规定,再寻找与国际法相联系的要素,这样能消除他们的不安和担忧。第三,将发动侵略战争者看作普通杀人犯,并建立一种特殊的犯罪类别,使处理被告人的罪行更为简便也更有吸引力。检察官试图戳破主权的气球,破除政府高官身上的邪恶权威,正如季南所指出的:“是时候让无情侵略战争的推动者和条约的破坏者脱下民族英雄的外衣,暴露出他们的本来面目——简单、普通的杀人犯。”[注]《庭审记录》,中国国家图书馆东京审判数据库,http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/djsp/pdfplayer.id=E2D98C9C0E104E2D856777332B7BD63C&type=pdfinfo&module=theTrialRecord.

辩方也毫不相让地辩驳称:杀人在哪里都是犯罪的简单事实并没有使杀人在国际法中被单独确立为一种罪名。[注]《庭审记录》,中国国家图书馆东京审判数据库,http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/djsp/pdfplayer.id=E2D98C9C0E104E2D856777332B7BD63C&type=pdfinfo&module=theTrialRecord.辩方还认为,检方在引用国际法中的非法时犯了一个类别错误,就好像其与国内法律有着直接的平行关系。东京审判辩护团副团长高柳贤三称:“检察长首先使用模棱两可的词语‘非法’来表示‘国际法上的非法’,然后又错误地使用相同的词来表示‘依据地方法律判定的非法’。”[注]《庭审记录》,中国国家图书馆东京审判数据库,http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/djsp/pdfplayer.id=E2D98C9C0E104E2D856777332B7BD63C&type=pdfinfo&module=theTrialRecord.

法庭判决对杀人罪的处理分为两个部分:先驳回了杀人罪的诉因,理由是宪章中没有这样的罪名,然后接受了剩余的罪项:

从第39—52项诉因,均包含杀人的指控。在所有这些诉因中主要是控告被告人在某地某日因实行非法战争所发生的杀人行为,某些诉因的日期就是在某地开始敌对行为的日期,其他诉因中的日期,实质进行非法战争期间攻击该地的日期。对任何情况的杀人行为都认为是由于实行非法战争所引起的。其所以非法是因为在实行杀人行为前并没有经过宣战(第39—43项、第51和52项诉因);或是谋杀行为发生于违反某一条约条款的战争中(第45—50项诉因)。但不管在什么情形下,只要认为这个战争是非法的,那么随之而发生的杀人行为,不仅是在诉因中所指出的日期和地点,而且是全部战区和整个战争期间的杀人行为,就都是非法的。我们认为根据杀人诉因来处理这部分犯罪是没有好处的。因为在控告实行这类侵略战争的诉因中,已将实行这类非法战争的一切罪都包括在内了……这些诉因的叙述语言表达不清晰,非法杀人是指攻击的非法性,还是指随后对战争法规的破坏,还是两者都有。如果是前者,则与最前面的诉因相同。如果是后者,就与第54项和第55项的指控重复。仅凭这些理由,我们发现没有必要对谋杀指控的有效性发表意见,所以也没有必要确定从第39至第43项和从第45项至第52项的诉因。[注]张效林节译,向隆万、徐小冰等补校译:《远东国际军事法庭判决书》,第19—20页。

新西兰坎特伯雷大学的尼尔·博伊斯特教授和英格兰伯明翰大学的罗伯特·卡莱尔教授认为,杀人罪可由国际法支持是不可能的,同样很难将其看作是控方提出的一组合理指控。如果杀人罪被认定,则有无限责任的风险:任何在防御战争中合法的行为在此处都成了非法的,每一个接受命令进入被占领土地,或是在其祖国战斗的士兵都将成为杀人犯。[注]BoisterNeil,Robert Cryer, The Tokyo International Military Tribunal: A Reappraisal. Oxford: Oxford University, 2008, p.174.以色列著名国际法学家约拉姆·汀斯也指出:“从实用的角度看,对杀人罪的接纳将会导致战时法体系的整体瓦解。地面战争的规则……不会再是估量行为的尺度,任何情况下的警告声明将流于形式。”[注]Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence (4th edn), Cambridge: Cambridge University Press, 2005,p.157.事实上,杀人罪是最古老的自然犯罪,对人的生命、身体健康发起攻击和侵害,无论在何种地方和法系都具有天然的可罚性。虽然在国际刑法的视野中同样承认杀人的犯罪性,但也仅认为杀人是一种犯罪手段和方式,而不是独立的罪名,其根本原因在于这样的罪名无法反映犯罪的“国际性”。国际刑法项下的犯罪必须同时攻击个人权利,以及个人权利之上“整体的国际社会”的基础性价值,用《国际刑事法院规约》的概括,就是足以影响和侵害世界和平、安全和人类的福祉。

再次,东京审判起诉书没有对战争罪与反人道罪作出清晰区分,而是将其合并共同作为第三类诉因——战争与反人道罪。远东国际军事法庭和纽伦堡国际军事法庭都将反人道罪纳入了法庭的管辖权范围。检方的基本主张是:日军在南京陷落后进行了至少六个星期的大屠杀、强奸等大规模暴行。但检察官很快也意识到日本对他国平民的杀戮、奴役、迫害等行为有别于纳粹德国,并不能很好地适用反人道罪这一罪名。所以反人道罪在东京审判中实际依附于普通战争罪名之中,并且检方着力举证的也是最为典型的战争罪,即战时对士兵和平民的非人道待遇。

东京法庭并未就反人道罪进行判决,而是把有据可查的所有暴行案件都作为战争罪对待,这不仅不会削弱东京审判的人道主义立场,反而凸显远东国际军事法庭对反人道罪的思辨和认识。在东京法庭看来,反人道罪的实质在于特别的犯罪动机,即基于被害者的种族、国籍、民族、文化共同体、信仰等产生的歧视性动机。受此动机支配,系统实施的侵害人的生命、健康、自由等最低限度尊严的行为才能构成反人道罪。这样的犯罪“归根结底触及到或应当触及到全体人类成员,无论他们属于哪个国家,来自哪个种族以及身在何处。”[注][法]玛瑞莉·戴尔玛斯·玛尔蒂:《暴力与屠杀:刑法上的“敌人”还是刑法上的“不人道”》,《法学家》2010年第4期。

此外,检方认为犯罪行为责任人不仅包括军方人士,也应该包括文职领导层。检方认为,南京大屠杀之后,日本政府已经意识到自己犯下了大规模暴行,而且暴行有可能继续。侵华日军的罪行影响范围如此之广,即使文职官员也知晓此事。时任日本外务省亚洲司司长的石射猪太郎在1938年1月6日的日记中记述说:“上海来信,详细报告了我军在南京的暴行。信上所说的掠夺、强奸等惨不忍睹。呜呼,这就是皇军吗?这也许是日本国民民心颓废的表露吧。这是个很大的社会问题。”[注]《石射猪太郎日记》,王卫星編:《日军官兵日记》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第8册,江苏人民出版社2005年版,第18页。日本政府对国际红十字会的工作也百般阻挠,整个战争期间,日本只允许国际红十字会的三个代表团(分别驻东京、上海和香港)在其本土和占领区开展工作,但行动受到严格的限制,甚至还以阴谋反日为名处决了国际红十字会驻婆罗洲的代表,这也是日本政府知晓战争暴行的明证。[注]参见徐进《暴力的限度——战争法的国际政治分析》,中国社会科学出版社2012年版,第104页。战争罪行的真实性已经得到了证明,战争成为了国家政策的手段,也可以说日本政府知道这些情况,但是未采取任何措施来防止暴行重演。根据《海牙和日内瓦公约》的相关规定,政府对战俘负有责任,除非制止暴行或者辞职反抗,否则文职官员也要对军队的行为承担责任。也就是说,由中央政府和军队统帅部所构成的国家领导层在本国军队内部设立军纪监督机关,通常就意味着他们已近尽到了遵守战争法规的职责。但是,当意识到军纪监督机关无法正常运作,本国军队的战争罪行常态化时,如何处理这个问题就成了更高层次官员的责任,是否履行这一责任就产生了“不作为责任”的问题。军队高层在得知下属部队正在实施战争犯罪时负有制止的责任,中央政府官员有敦促本国外派军队遵守战争法规的责任,并且在该责任未得到履行的场合下,包括首相、外相在内的政府领导人都会被视为失职并视情况处以重刑。由此产生了三种有关领导人责任的归责原理,即“直接责任”(诉因54)、“内阁责任”(诉因55)和“指挥官责任”(诉因55)。[注]Totani Yuma, Tokyo War Crimes Trial: The Pursuit of Justice in the Wake of World War Ⅱ, Cambridge. Mass. and London: Harvard University Asia Center, 2008, pp.125-128.

据此,法庭判处松井石根应承担第55项诉因指控的不作为的指挥官责任,认定“他的疾病既没有阻碍他指挥在他指导下的作战行动,又没有阻碍他在发生这类暴行时访问该市达数日之久。而对于这类暴行具有责任的军队又属他指挥,他是知道这类暴行的,他既有义务也有权力统制自己的军队和保护不幸的南京市民,由于他怠忽这些义务的履行,不能不认为他负有犯罪罪责。”[注]张效林节译,向隆万、徐小冰等补校译:《远东国际军事法庭判决书》,第605页。这一判决曾被海牙国际法庭等作为先例援引。[注]参见[日]户谷由麻著,赵玉蕙译《东京战争罪行审判:战后对法与正义的追求》,上海交通大学出版社2016年版,第159页。被指控应承担“内阁责任”的广田弘毅,法庭认可其向陆军省做了一些工作,但不能视为已经履行了作为阁僚负有的遵守国际法的义务:“日军进入南京城后,他以外务大臣的身份,很快接到关于这类暴行的报告。辩方证据显示,他认为这类报告是可信的,曾将这项问题知照陆军省。他还从陆军省得到保证,说将停止这种暴行。得到这种保证以后,至少一个月中仍继续有关于此类暴行的报告。根据本法庭的意见,广田没有在内阁会议上主张立即采取措施停止暴行,以及他未采取其他可能的任何措施来停止暴行,这是他对本身义务的疏忽。他明知上述保证没有实行,并且每天都进行着成千的杀人、强奸妇女以及其他暴行,他却以此种保证为满足。他的疏忽已达到了犯罪的程度。”[注]张效林节译,向隆万、徐小冰等补校译:《远东国际军事法庭判决书》,第595—596页。

在纽伦堡审判和东京审判判决下达时,文官不作为责任的法理受到了很多负面评价,但其恰当性已被今天的国际审判广泛认同。在纽伦堡审判中,德国外交大臣阿希姆·冯·里宾特洛普也与广田一样被指控犯有反和平罪、战争罪和反人道罪而被判处死刑。[注][日]户谷由麻著,赵玉蕙译:《东京审判:第二次世界大战后对法与正义的追求》,第164页。后来的《国际刑事法院规约》第26条和第28条分别规定了直接责任和不作为责任,并将其作为国际人道法的基本原则被明确记载。

当今国际社会所面临的挑战并不在于是否接纳它们为法律原则,而在于今后如何普遍适用这些原则。可以说,东京审判为保护战时平民不受国家领导者权力滥用的国际人道法原则的发展作出了很大贡献,应当给予高度评价。

三、战后历史记忆与当代传播

二战结束以来,日本对待极端民族主义和军国主义的历史遗产,可以说一直保持一种缺乏正义性的认识,处于一种漫长的“视而不见的阶段”,[注][德]曼弗雷德·基特尔著,吕澍、王维江译:《纽伦堡和东京审判之后:1945—1968年日本与西德的“历史清算”》,第199页。主宰其间的其实是建立在广岛经验之上的“耿耿于怀的受害者意识”,有关历史罪责的讨论只是聚焦于政府的当权者,令其承担因军事失败所导致的灾难的责任,而不是承担发动战争的责任,更不要说日本右翼还不断掀起一股股否定南京大屠杀浪潮。与此形成鲜明对照的是,德国坚决与纳粹保持距离,很早就公开承认集体耻辱。

任何简单、粗糙的对比都无法解释为什么战后会出现德国悔罪和日本“暧昧”的差别。布鲁玛在《罪孽的报应:德国和日本的战争记忆(1945—1993)》一书中提出一种深刻的见解,即德国的悔罪是一种日本至今未能取得的政治成熟和道德进步,“不负责任的体制无法昭然于天下,它就很可能会以另一种方式延续其存在”[注][荷]伊恩·布鲁玛著,倪韬译:《罪孽的报应:德国和日本的战争记忆(1945—1993)》,广西师范大学出版社2015年版,第178页。。而这正是今天通过审视东京审判对南京暴行的审理,反思审判历史记忆的当代传播的重要意义所在。

走出东京审判历史当代传播的误区,首当其冲要正视“审后正义”问题。在东京审判中,真正在法庭受审的战犯远远少于被监禁的战犯嫌疑人,而被监禁的人数也在不断下降。然而,随着不少被释放或赦免的战犯重回政坛,被延续下来的日本官僚体系甚至比战时更强大。东京审判结束之后,美国对日本的占领逐渐偏离了最初“非军事化”和“民主化”的理想,而这一切都为日本民族主义的复燃铺垫了可能,虽然战后对和平的期待和对民主自由的向往已经成为多数日本民众深深接受的理念,并在整个社会的重建中发生着深刻的作用。日本许多人承认战争是罪恶的,并且需要忏悔。民间的激进组织、知识界和部分媒体公开倡导民众检举自己的战犯,并且在国民内部进行自我审判,而一部分左翼人士则主张不要过于强调民众的责任,担心在政府鼓吹全民族“一亿总忏悔”的状况下,最应该承担战争责任的天皇和军部官员反而被弱化了罪行。许多日本年轻人感到迷茫,好像前一天老师教导他们要崇拜天皇,支持战争,可才过了一天,老师却告诉他们要谴责军国主义,支持民主。这群在美国民主教育下成长的年轻人,大多属于左派,对日本过去的军国主义体制充满不信任。进入冷战时期,为了对抗共产主义,美国政府反过来开始支持日本过去的军国主义者,这让人们感到遭到了背叛。无论是后来日本修宪的争议、对战争责任的推卸、对战争暴行的淡化,还是和周边国家的外交关系,种种令人忧虑的不确定性,都能追根溯源到那份“日美混血”遗产的矛盾和混乱。

走出东京审判历史当代传播的误区,还要了解日本文明中的“不记忆”文化。西方基督教国家历史曾有过“赦免文化”或称“不记忆”,即在战争或战争结束后,无论规模如何,都不再回忆罪行和屠杀。但是,到了纳粹时代和二战期间,这种立场完全改变了,而更为古老的“永不忘却”法则,成为“重新适用的道德义务”。人们经常听到日本右翼分子或极右组织否认历史的言论,却很少见到日本左派的有力反击。这部分源于不同于基督教“罪感文化”的“耻感文化”,或者更准确地说,是前现代的不以是非和良知为标准的“不记忆”传统在起作用。“日本公众的讨论更多地围绕着谁应该对失败负责而不是谁该承担战争期间所犯罪行的责任”,[注][德]曼弗雷德·基特尔著,吕澍、王维江译:《纽伦堡和东京审判之后:1945—1968年日本与西德的“历史清算”》,第63页。更多地“执迷于现世公正对社会和谐以及集体福祉的用处。他们坚定地向前看”,“不碰触过去”。[注][德]曼弗雷德·基特尔著,吕澍、王维江译:《纽伦堡和东京审判之后:1945—1968年日本与西德的“历史清算”》,第207-208页。不仅如此,他们还把自己的战死者“英雄”化,因为“英雄”化的死者才使战后的日本社会得以成功发展。更有甚者,战死者还被视为护佑幸存者的神灵,从而不可能被归于犯罪者的行列。

走出审判历史当代传播的误区,也必须要抵制极端相对主义思潮。20世纪80年代,后现代主义对历史学造成前所未有的冲击。极端相对主义者不仅否认过去的客观真实,把过去视为话语和文本,而且否认历史学家能够客观公正地构建历史,从而否认了历史学科存在的必要性。不仅在日本,[注]2017年年初,一位中国游客在东京APA酒店,发现客房里放置日本右翼的书籍,书中不仅否认南京大屠杀和韩国“慰安妇”的历史事实,还称“所谓日本犯下的罪行,是美国为投下原子弹而编造的谎言”。参见《日本APA酒店放置否认南京大屠杀书籍,拒绝承认历史!》,http://www.sohu.com/a/124675079_497992。在西方世界,早有学者声称,历史上没有奥斯威辛的毒气室,也没有纳粹对600万犹太人的屠杀,这些都是政治团体别有用心的杜撰。极端相对主义者试图通过将对历史的构建等同于对文本的解读,从而抹去真实与虚构的界线,抹杀过去和历史的客观真实性。这种思潮必然会被某些人利用,成为否认大屠杀历史的理论工具。专门从事20世纪德国史和第二次世界大战史研究的英国历史学家理查德·艾文斯在《捍卫历史》一书中通过严谨论证得出结论,虽然每个人对文本的理解不同,但历史学家对文本的解释不是也不可能是无限制的。归根到底,历史的真相是被发现的,而不是人为虚构的;是被找到的,而不是被历史学家制造出来的。

避免历史悲剧的重演,最重要的是避免战争再次发生,而战后国际审判是人们为建设更美好的世界所做出的一种努力。如今我们已经生活在一个激烈的“交互记忆”时代,这意味着南京暴行作为人类集体记忆和民族创伤历史并不是静态不变的,而是不断地被言说、建构与传播的,诚如黑格尔所言,在大多数语言中,历史这个词通常有两层含意,一是指往事,就是过去本身,二是故事,也就是我们关于过去的叙述。只有不断廓清南京暴行审判历史的法律认知,防止历史记忆在当代传播与书写中遭到歪曲和诋毁,在传播的途径、流程、意愿和反馈机制等方面进行有针对性的改善,才能使基于社交媒体,尤其是移动互联网成为捍卫人类和平的国际传播阵地,从而在时代的浪潮中捍卫历史,捍卫人类共同的福祉。