高中思想政治新旧课标差别比较

——2017年版和2014(实验)版

2019-08-24张梦雨江苏师范大学221116

张梦雨 (江苏师范大学 221116)

旧课标也曾是我国普通高中思想政治课程教学的纲领性文件,在一定程度上推动了我国思想政治课程的发展。但是,面对新时代对人才培养的新要求,通过对旧课标有针对性的修订完善,使课程体系充满活力。

一、课程标准结构上的差别

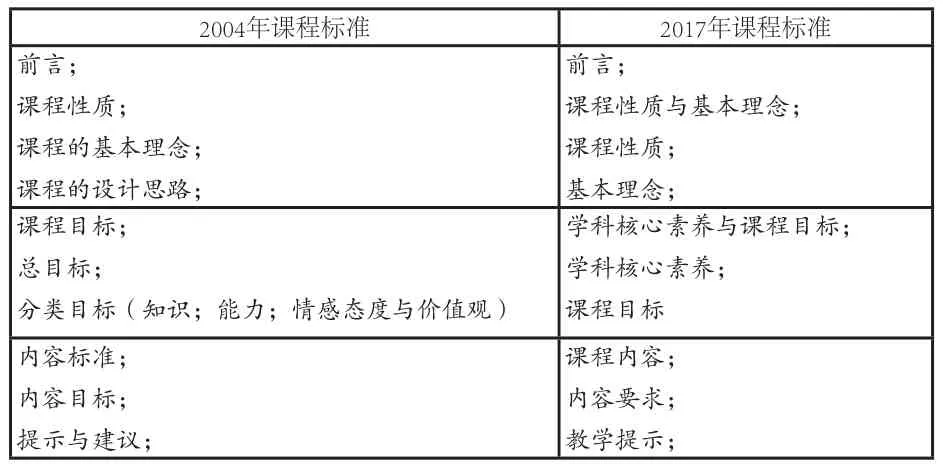

同样作为思想政治学科的课程标准,2004年和2017年课标在框架结构上既有一致的地方,也存在很多差别(表1)。这些不同之处体现了我们逐渐加深对高中政治课的认识,也反映了政治课程建设的新发展。

(一)课程标准结构上的差别分析

1.在整体框架设计上进行了重要改变

第一,2004年课标分为四个部分,新课标在旧课标的基础上扩展为六个部分。2004年课标主要包括内容标准、课程性质、实施建议、课程目标四个方面的内容,新的课标在此基础上增加了课程结构和学业质量的具体阐述,强调了核心素养对学生的重要作用。

第二,新课标在前言部分增加了修订工作的指导思想和基本原则以及修订的主要内容和变化,从课程方案和学科课程标准解释修订的主要内容。

第三,在课程内容方面,在原有必修、选修课程基础上增加了选择性必修课程。保证共同基础后,为不同发展方向的学生提供可选择的课程,而且将高校的许多知识放到了高中阶段。

表1 2004年课标与2017年课标框架结构对比

2.在具体内容设计上的继承与发展

第一,新课标新增了“学科核心素养”,强调了核心素养的重要作用。核心素养的实现能加强学生的政治认同、法制意识、公共参与和科学精神。

第二,新课标增加了学业质量,从学业质量内涵和水平、学业质量水平与考试评价的关系方面来进行具体的阐述。

(二)课程标准结构存在差别的原因

新课标明确了课程实施环节的主体及要求,分别从课程标准、教材、资源建设等方面,对师资队伍建设、教学实施及经费保障等方面提出了具体的要求。

二、课程目标上的差别

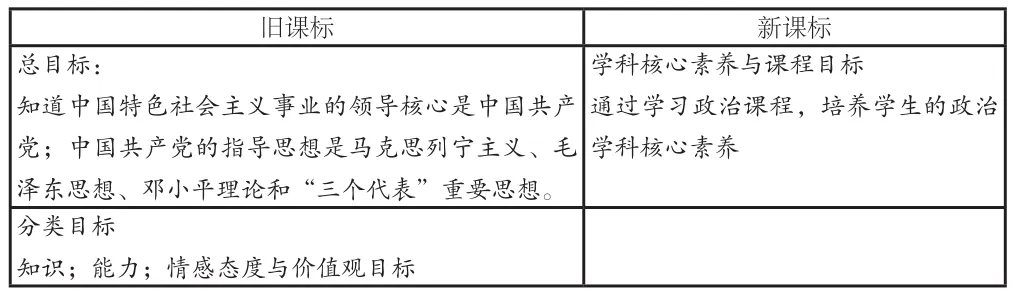

旧课标把课程目标分为总目标和分类目标,在分类目标中又详细分为知识、能力、情感态度价值观目标。新课标拓展了分类目标的内容,发展为情感态度价值观、知识与能力、态度与方法目标(表2)。

(一)课程目标上的差别分析

新增的学科核心素养,是为了帮助学生通过学习思政课程,学习思想政治学科核心素养,发展其政治认同、法制意识、科学精神及公共参与等四个方面的能力。

表2 2004与2017年课标的课程目标对比

(二)课程目标存在差别的原因

新课标进一步精选了学科内容,使课程内容情境化,促进政治学科的核心素养落实。另外,考虑学生年龄特点及学科特征,有机融社会主义核心价值观。

三、课程设计上的差别

(一)课程设计上的差别分析

1.设计依据上的差别

在课程内容上,2004年课程标准强调生活需要,而新的课标主要根据以下要求进行设计。首先强调政治学科核心素养,体现思想政治课程的性质与理念。其次,坚持知行合一的原则,旨在促进学生全面而有个性的发展。

2.内容标准呈现上的差别

2004年课程标准采用“内容目标+提示与建议”形式表达。“内容目标”通过行为目标的方式,学生是行为主体。“提示与建议”针对“内容目标”进行实施,运用主体是教师。例如,《经济生活》模块关于“生活与消费”内容标准如表3所示。

表3 《经济生活》模块中关于“生活与消费”的内容

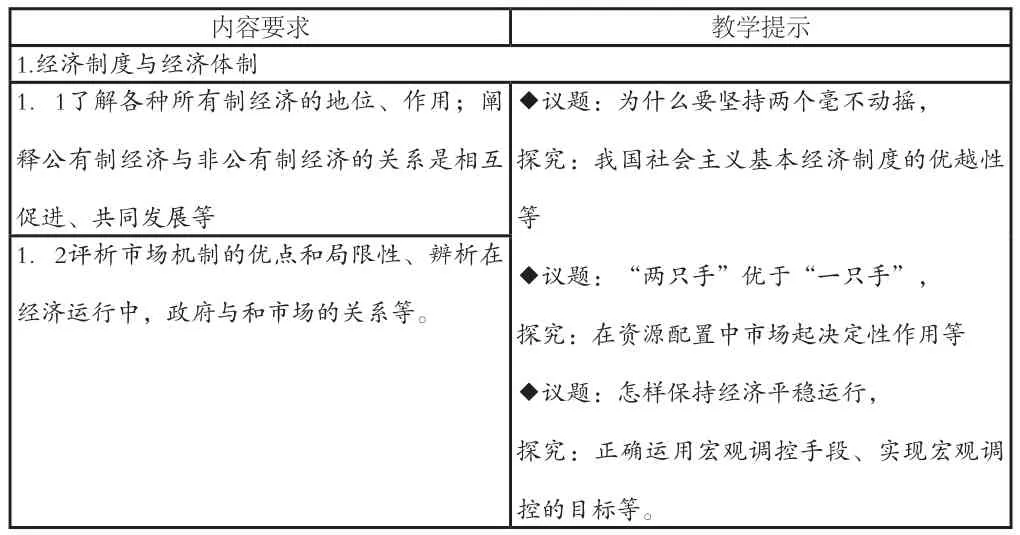

2017年课程标准采用“内容要求+教学提示”的形式表达,“内容要求”以知识点的形式呈现,概括了学生需要掌握的内容,为教师教学以及学生学习提供了标准。

表4 《经济与社会模块》关于“经济制度与经济体制”的内容

“教学提示”中针对“内容要求”的实施,提供议题进行探究,为知识点的掌握提供了具体的方法和建议,运用主体是学生。例如,《经济与社会模块》关于“经济制度与经济体制”内容标准,如表4所示。

(二)课程目标存在差别的原因

十九大提出:“要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育”。课程标准决定了教材的编写,为学校工作、教师教学、学生学习提供详细的依据。

四、新旧课标差别原因分析

为了适应新时代社会主要矛盾的转化,满足新时代对全体国民素质的新要求,新课标进行了调整和发展。新课标的差异性主要体现在反映时代的新要求,深入贯彻党的政策和方针,进一步更新教学内容等方面。