2017~2018年四川省小麦区试品种(系)综合抗病性鉴定与分析

2019-08-23肖万婷夏先全魏会廷叶慧丽

肖万婷,夏先全,魏会廷,叶慧丽

(四川省农业科学院植物保护研究所,四川 成都 610066)

小麦作为四川省主要粮食作物,在生长过程中会受到一系列病害的侵蚀,其中小麦条锈病 (Puccinia striiformis Westend) 是远距离传播的气传病害, 近年来, 随着病菌生理小种的变异和主栽品种抗锈性的全面丧失, 条锈病在全省的发生为害呈逐年加重之势, 已成为小麦生产上发生频率最高、危害损失最重的病害[1];白粉病在成都平原及川东南常年发病较重, 危害较大;赤霉病在川东南及盆周潮湿多雨地区流行频率高, 流行年份亦损失严重。实践证明,种植丰产抗病良种是最经济有效的措施,已成为目前小麦病害防治体系中最主要的手段之一[2-3]。四川省种子管理站和小麦品审委员会也明确规定,凡是通过省区试的小麦品种(系),都必须有良好的抗病性,中感至高感条锈病以及连续两年高感白粉病的小麦品种不得通过审定。

2017~2018年,根据四川省种子站统一部署安排,依照《小麦抗条锈病性田间鉴定技术规程》(DB51/T713-2007)《小麦品种抗白粉病性田间鉴定技术规程》(DB51/T1034-2010)《小麦品种抗赤霉病性田间鉴定技术规程》(DB51/T1680-2013)以及《小麦抗病虫性评价技术规范》(NY/T1443-2007)等相关鉴定技术标准和规程,对参加四川省小麦区域性试验的品种(系),进行了抗条锈病、白粉病和赤霉病鉴定评价。

1 材料与方法

1.1 参试品种(系)

小麦区域试验1~5组参试品种(系)65份,对照1份,共66份,由四川省农科院作物所统一收集后提供。

小麦病害各诱发和对照品种铭贤169、川育12、中科锈麦和SY95-71等,由本课题组收集。

1.2 供试菌源

条锈菌包含以条中34、条中32、条中33、水4及贵农22-14等条锈菌优势混合菌为主的人工接种菌源和各地鉴定圃自然诱发菌源;白粉病为宜宾病圃自然诱发菌源;赤霉病菌源为赤霉病病麦粒分离所得禾谷类镰刀菌以及成都病圃自然菌源。

1.3 病圃设置

试验地选择土质肥沃、肥力均匀、排灌方便、利于发病、平坦方正,有利于安排试验的田块。条锈病鉴定病圃分别设置于成都、绵阳和南充3地;白粉病鉴定病圃设置于小麦白粉病常发重病区宜宾屏山县;赤霉病鉴定病圃设置于成都病圃。各试验点均于11月上旬播种,各参鉴品种实行条播鉴定,行长0.8~1m,行距0.25~0.30m,顺序排列,设置重复1次。以感病品种铭贤169、川育12作诱发接种行,诱发接种行播于病圃四周及裂区间。此外,每隔10行增设诱发行1行。大区间留走道0.5m,供调查记载之用[4-7]。

1.4 病情调查记载

条锈病于小麦条锈病盛发高峰期调查记载病情,以最重一次为准。白粉病于小麦抽穗及灌浆乳熟期调查病情。赤霉病在小麦赤霉病充分显现且病情相对稳定的蜡熟期进行病情记载。记载说明,不同重复的结果原则上以感病重的为准,条锈病栏中,例“40,3/100”,依次40表示严重度,3表示反应型,100表示普遍率;“0”“0;”“t”均划入高抗级别,其中“t”为发病不明显或极少之意。若反应型高,而严重度极低,则表明有可能存在慢锈性;若反应型高,普遍率极低,则表明该材料抗性遗传不稳定或存在抗性分化。白粉病栏中,例如“9/60”,分别表示病级为9,严重度为60。

1.5 抗性评价

1.5.1 抗条锈病性的定性 由于不同试点条锈菌优势小种有所差异或者田间自然气候条件不同,鉴定材料对病害的田间表现在不同试验点有可能不同,为综合考察参试品种在条锈病不同生态区的表现,四川省区试品种条锈病均在成都、南充、绵阳3地设置病圃鉴定,抗性结论综合3地抗性,根据三打二胜原则定性:3点均抗病或感病分别定性为抗病或感病;若3点中有2点抗病1点感病,则定为抗病,反之则定为感病。

1.5.2 取消免疫和近免疫抗性级别 四川省小麦区试品种抗病性鉴定结果按照相应的调查标准和要求,取消免疫与近免疫级别,归入高抗级别。

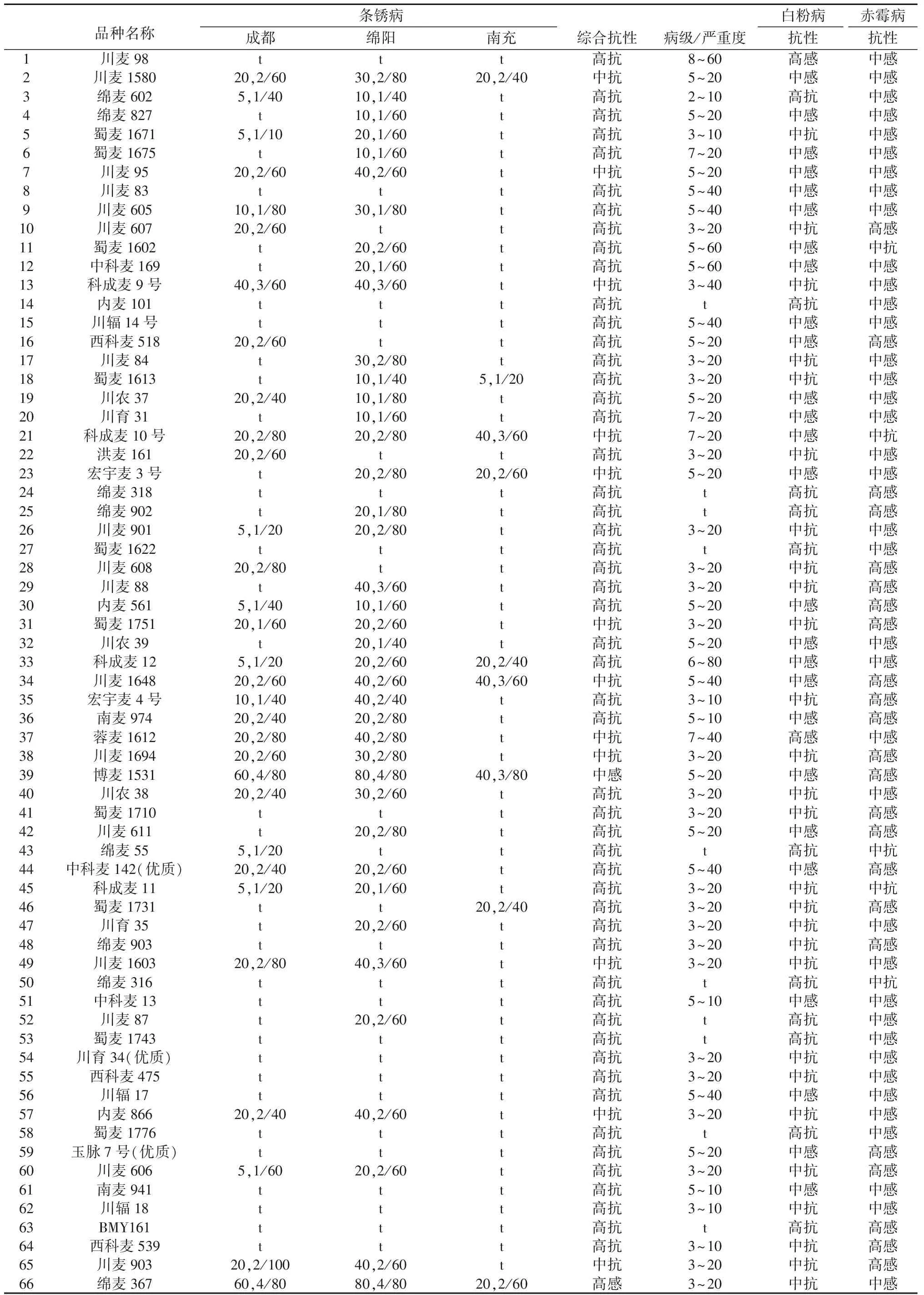

2 结果与分析(详见表1)

2.1 供试品种对条锈病的抗性

年前小麦条锈病冬繁菌量较多,开春后曾一度出现蔓延爆发的风险,但是由于四川大部分麦区冬春季降雨量严重偏少,气候干燥,再加之进入3月,四川多地气温回升迅速,数次突破20多度的“高温”,这些因素均不同程度抑制了小麦条锈病的侵染和蔓延,到小麦中后期,除了本身抗条锈病的品种对病害产生抗性反应外,特殊气候也使得其他一些不抗病的品种产生了高温抗性。本次试验,鉴定病圃见病时间早且发病较充分,参试的小麦品系经受了严峻的发病考验。感病对照品种铭贤169、川育12、中科锈麦等高感条锈病。区试对照绵麦367高感条锈病,其余参鉴品种(系)共65份,综合同一参试品种在省内不同生态区的条锈病病情指数及抗感情况,高抗条锈病的有川麦98、绵麦602、蜀麦1671等52份,占80.0%;中抗条锈病有川麦1580、科成麦9号、宏宇麦3号等12份,占18.5%;表现中感条锈病的品种有1份,即博麦1531,占1.5%;无表现高感条锈病的品种。

2.2 供试品种对白粉病的抗性

2019年四川小麦白粉病中等程度发生,局部较重。抗性鉴定试验病圃小麦白粉病的发生程度与2018年相当或者偏重,对照铭贤169高感白粉病,绵麦367中抗白粉病。高抗白粉病有绵麦602、内麦101、蜀麦1622等11份,占16.9%;中抗白粉病有蜀麦1671、川麦607、科成麦9号等26份,占40.0%;中感白粉病有川麦1580、绵麦827、蜀麦1675等26份,占40.0%;高感白粉病的有川麦98和蓉麦1612共2份,占3.1%。

2.3 供试品种对赤霉病的抗性

在菌源数量和感病品种具备的条件下,小麦开花期的气候条件是影响小麦赤霉病发生和流行的决定因素,即小麦抽穗扬花期遇到连续阴雨或雾露天气,赤霉病就发生严重。故省内3~4月小麦抽穗扬花期雨水较多的地市如达州、广安等地赤霉病发生较重,降雨较少或者发生旱情的麦区赤霉病发生则很轻。鉴定病圃无表现高抗赤霉病类型的品种;表现中抗赤霉病有蜀麦1602、科成麦10号、绵麦55等5份,占7.7%;中感赤霉病有川麦98、绵麦602、蜀麦1671等37份,占56.9%;表现高感赤霉病类型的有川麦607、西科麦518、绵麦318等23份,占参试品种的35.4%。

2.4 品种兼抗性分析

供试材料中,仅科成麦10号材料对条锈病和赤霉病2种病害兼具抗性,占供试材料的1.52%;绵麦602、内麦101、绵麦318、绵麦902、蜀麦1622、绵麦55、绵麦316、川麦87、蜀麦1743、蜀麦1776、BMY161、科成麦9号、蜀麦1751、川麦1694、川麦1603、内麦866、川麦903共17份材料对条锈病和白粉病兼具抗性,占供试材料的25.76%;川麦1850、绵麦827、蜀麦1675、川麦95、川麦83、川麦605、中科麦169、川辐14号、川农37、川育31、宏宇麦3号、川农39、科成麦12、中科麦13、川辐17、南麦941、共16份材料对白粉病和赤霉病兼具感病,占供试材料的 24.24%;对条锈病、白粉病和赤霉病表现高抗的材料(含免疫/近免疫)分别占供试材料的78.78%、0%和16.67%,中抗品种分别占18.18%、40.9%、7.58%,中感品种分别占1.52%、39.4%、57.58%,高感品种分别占1.52%、3.03%、34.84%。以上结果表明,2017~2018年四川省区试小麦品种(系)对条锈病的抗性整体较高,对白粉病和赤霉病的抗性相对较差。

3 小结讨论

3.1 本季小麦主要病虫发生情况

小麦是四川省主要粮食作物之一,近年来随着家庭农场、大户承包、农业联合社等新型农业经营主体的涌现,全省小麦种植面积稳定在66.67万hm2左右。小麦条锈病是四川省小麦生产上的首要病害,同时白粉病、赤霉病和小麦蚜虫也对小麦产量和品质构成重大威胁。

3.1.1 小麦条锈病 2019年全省和全国小麦条锈病流行出现新的态势,四川省2017年11月20日在绵阳梓潼县见病,比2016年提前9d,省内其他地区比2016年提前7~35d。截止2月底,川南和沿江河流域的18市(州)56个县(区)发生1.84万hm2,是2011年以来发生面积第2小年份,仅高于2013年。平均病田率1.82%,最高11.4%;平均病叶率1.66%,最高10%;667m2平均发病中心0.19个,最高1.5个,多为零星至点片发生。

2019年3月我国东部麦区大部气温偏高或接近常年,降水正常。随着气温快速回升,加之前期多地多雨雪天气,田间湿度大,有利于小麦条锈病繁殖和扩散,湖北、河南、陕西等麦区陆续见症。3月是西南麦区小麦条锈病流行期,更是病害由冬繁区向春季流行区扩展的关键时期。四川省麦区年前条锈病冬繁菌量较多,开春后曾一度出现蔓延爆发的风险,由于省内大部分麦区冬春季降雨量严重偏少,同比往年气候干燥,进入3月后四川多地气温回升迅速,数次突破20℃并接近30℃的“高温”,这些因素均不同程度抑制了小麦条锈病的侵染和蔓延。到小麦中后期,除了本身具备抗条锈病的品种对病害产生抗性反应外,特殊气候也使得其它一些不抗病的品种产生了高温抗性。从而减轻了我国中东部麦区小麦条锈病春季流行的风险。

3.1.2 小麦白粉病 该病是四川省小麦生产上局部地区危害较重的病害,去冬今春大部分地区降雨量较少,不利于白粉病的侵染,因此仅在局部地区发生较重。品种抗性方面,由于近几年全省在品种选育和审定过程中逐步开始重视,抗性品种数量和比例有所稳定,但是感病品种严重程度仍然较高,还应继续加强白粉病抗性品种的选育。

3.1.3 小麦赤霉病和蚜虫 赤霉病的发生主要受3个方面因素共同作用,即品种抗性、菌源数量和天气情况。种植结构多以稻麦或者玉麦(玉米-小麦)模式,利于赤霉病菌周年循环和侵染繁殖;同时,全省小麦品种多数不抗赤霉病,川东广安、达州麦区扬花期遇降雨天气较多,且气温相对较高,发生比中西部更为严重。2017年冬春全省大部分麦区气温与往年相当或偏高,加之降雨量较少,对蚜虫越冬和发生有利,随着气温的整体回升,在墒情较差的盆地东、南部坡地局部地方发生较重,总体情况与往年相当。

3.2 小麦病虫害防治对策

3.2.1 以选用抗病优良品种 为保障粮食安全,切实减少化学农药施用量,摆脱“浸泡在化肥和农药上的国家”称号,经实践证明,种植抗病丰产良种是最经济有效的防病措施,已成为目前小麦病害防治体系中最主要的手段之一。当前四川省主推品种中农艺性状好且抗病性优异的品种有绵麦112、西科麦10号、川育25、科成麦5号和川麦92等,这些品种同时兼抗条锈病和白粉病且耐赤霉病,推广作为生产品种可以大量减少甚至完全不用防治小麦病害的化学药剂而保持稳产高产。

3.2.2 选用合适药剂 受特殊地理环境及气候影响,四川是小麦条锈病等流行性病原菌的常发重病区及病原小种的菌源基地,生产上仍然有大部分小麦品种不抗小麦条锈病、白粉病或者经过多年种植后抗性丧失,建议各地选择对条锈病、白粉病和赤霉病均有防治作用的戊唑醇、丙环唑,以及对蚜虫具有较好防效的吡虫啉和吡蚜酮。

3.2.3 抓准关键时机科学用药 盆地东、南部地区应抓住当前小麦条锈病由点向面扩展的关键时刻,普遍喷施1次丙环唑或者氟环唑,墒情较差田块可加吡虫啉控制蚜虫危害;孕穗末期至扬花前及时施用1次“丙环唑+吡蚜酮”巩固防效,并预防赤霉病和蚜虫危害。盆地西部已发病田块防治措施与盆地东、南部相同,大面积上则应在孕穗末期至扬花前及时普遍施用1次丙环唑。

3.2.4 组织统防统治,确保防治成功 小麦条锈病、白粉病、赤霉病和蚜虫均凭借气流传播和迁移,田块间相互影响大,赤霉病更是在表现症状后即失去防治时机。长期实践表明,统防统治是保证适时用药、科学用药、高效用药的关键。在器械选择上,应采用用水量较少、适合大面积防控的无人机、机动喷雾器、电动喷雾机等器械,确保防治效率。

表1 2017~2018年度四川省小麦区试品种抗病性试验结果